Wem gehört das Wetter?

Das Geschäft um korrekte Wettervorhersagen ist inzwischen hart. Denn neben dem staatlichen Deutschen Wetterdienst haben sich einige Privatunternehmen etabliert. Ein neues Gesetz soll den Markt weiter liberalisieren - in der Hoffnung auf noch präzisere Vorhersagen.

Henning Weber: "Das ist das Herzstück unserer Produktion, unser Hochleistungsrechner, der die Wettervorhersage für Deutschland, Europa und die Welt berechnet. 15 Terabyte Daten, das ist die Tagesproduktion, die dieser Rechner herauswirft. Und diese Datenmengen, die steigen alle paar Monate, immer wenn das Modell noch weiter verbessert wird, verfeinert wird, gehen die nach oben."

Cray XC40 heißt der 2017 eingeweihte Computer-Koloss im klimatisierten Kernbereich des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Er gehört zu den 130 leistungsstärksten Rechnern weltweit und steckt in mehreren langen Reihen schwarz-blauer Stahlschränke. Darin surren Hunderte Festplatten, unter dem Fußboden lärmen die Pumpen der Wasserkühlung, nebenan rotieren die Generatoren der Notstromversorgung im Leerlauf. Henning Weber ist für den reibungslosen Betrieb des Rechenzentrums zuständig.

"Das Besondere ist ja, dass wir unter Zeitdruck arbeiten. In der Regel geben wir uns für eine Modellvorhersage zwischen 30 und 60 Minuten und wir können so viel Wissenschaft und Erkenntnis in unsere Modelle stecken, wie wir schaffen, in 60 Minuten zu berechnen. Das heißt die Größe unseres Computers begrenzt uns an der Stelle."

Die Modellvorhersage, von der Henning Weber spricht, ist die Mutter aller Wetterberichte - egal ob sie im Fernsehen und Hörfunk gesendet, in Zeitungen gedruckt oder über Websites und Smartphone-Apps online veröffentlicht werden. Auch wenn sich die Präsentation der Vorhersagen stark unterscheidet, dahinter steckt stets das Ergebnis eines global errechneten Wettermodells. Und davon gibt es weltweit gerade mal ein gutes Dutzend, erstellt von staatlichen Wetterdiensten in Nordamerika, Ostasien und Europa. Nur sie verfügen über die nötigen Messdaten und Rechenkapazitäten.

Für Deutschland auch Beobachtungen aus der Arktis beachten

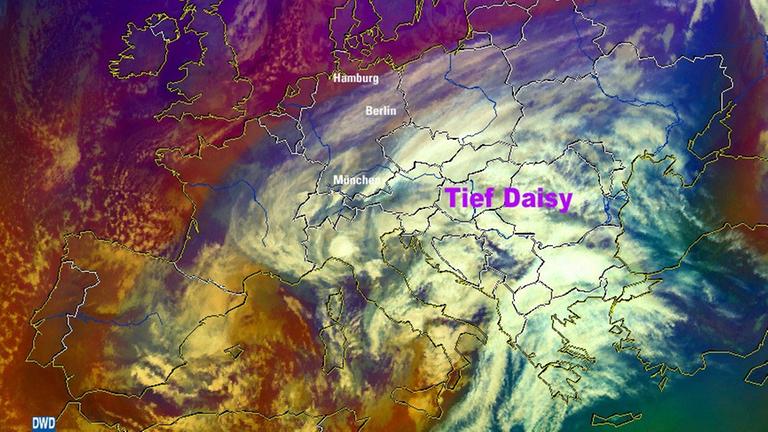

Wie eine zarte Haut spannt sich die Atmosphäre um die Erdkugel. Schon in zehn bis 20 Kilometern Höhe endet die Troposphäre, in der sich praktisch das gesamte Wettergeschehen abspielt. Angetrieben wird es von der Sonneneinstrahlung. Sie liefert die Energie für den ewigen Kreislauf aus Verdunstung und Niederschlag, für Meeresströmungen, Wind, Wolken, Hoch- und Tiefdruckgebiete. Und diese Wetterküche ist eine globale Veranstaltung.

Seriöse Voraussagen für Deutschland müssen auch Beobachtungen aus Nordamerika, der Arktis und Asien berücksichtigen, spätestens ab dem dritten Vorhersagetag spielt sogar die Südhalbkugel eine Rolle. 2,3 Millionen Messwerte aus aller Welt laufen dafür jeden Tag im Offenbacher Großrechner zusammen.

Henning Weber: "In unserem Computer spannen wir ein Gitter um die ganze Welt, in relativ kleinen Gitterabständen mit vielen, vielen Schichten. Und auf diesem Gitter rechnen wir Schritt für Schritt, Minute für Minute, Stunde, Tage voraus und alle diese Daten werden bei uns abgespeichert und weiterverarbeitet."

In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Wettervorhersage pro Jahrzehnt um etwa einen Tag verbessert; heute ist sie für die kommenden vier Tage so zuverlässig wie es die 24-Stunden-Prognose vor 30 Jahren war. Hochleistungs-Großrechner hatten einen wesentlichen Anteil daran. Doch bevor sie in die Zukunft blicken können, müssen sie erst einmal wissen, wie das Wetter jetzt gerade ist. Auch die dafür nötige globale Erfassung des Ist-Zustands der Atmosphäre hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm verbessert. Wettersatelliten beobachten die Erde im Minutenrhythmus immer detailgenauer, Niederschlagsradare nehmen die Regenwolken in den Blick, Höhenballone und Flugzeuge vermessen die oberen Luftschichten, Schiffe und Bojen liefern Messwerte von der Ozeanoberfläche, vollautomatische Wetterstationen vom Erdboden.

Die Voraussagen sind präziser geworden, und gleichzeitig hat unsere Abhängigkeit von ihnen enorm zugenommen. 80 Prozent der Weltwirtschaft werden vom Wetter beeinflusst. Land-, Forst- und Energiewirtschaft, Güter- und Personenverkehr, Katastrophenschutz, Tourismus und Freizeit-Industrie verlangen nach zuverlässigen Prognosen. Kein Wunder, dass der Vorhersagemarkt wächst - und die Konkurrenz hart ist. Private Wetterdienste machen in Deutschland 50 Millionen Euro Umsatz, der staatliche Deutsche Wetterdienst erhält fast 300 Millionen Euro Steuergeld im Jahr. Das Verhältnis zwischen privaten und staatlichen Meteorologen ist angespannt und auch die Politik mischt sich ein. Ein Mitte 2017 beschlossenes Gesetz verlangt die Freigabe aller mit Steuermitteln gesammelten Wetterdaten. Es wird den Vorhersage-Markt umkrempeln.

132 Seiten hatte die Preisliste des Deutschen Wetterdienstes, sie reichte von der detaillierten Modellvorhersage über historische Messwerte bis zum graphisch aufbereiteten aktuellen Niederschlagsradar. 5,7 Millionen Euro kassierte der DWD dafür im Jahr. Jetzt ist das allermeiste kostenlos. Der zuständige Minister verspricht sich viel davon.

Alexander Dobrindt: "Es werden durch die Möglichkeit des quasi barrierefreien Zugangs zu diesen Daten neue Geschäftsmodelle, neue Ideen entstehen und möglicherweise dann auch eine Marktreife entwickelt. Gerade die Vernetzung vielfältiger Anwendungen mit den Daten des Deutschen Wetterdienstes lassen ja vielseitige Fantasie sprießen, was man damit auch an zusätzlicher Wertschöpfung erreichen kann."

Von Bauunternehmen bis Open-Air-Theater - alle wollen präzise Vorhersagen

Gibt es Dauerregen, Sturm oder Gewitter? Das ist nicht nur für Privatleute eine wichtige Frage.© dpa picture alliance/ Patrick Pleul

Die Versicherungswirtschaft will Meldungen über Hagelschäden prüfen und die Kosten eines nahenden Unwetters einschätzen, die Stromnetzbetreiber brauchen verlässliche Informationen über die Einspeisung, die sie in den nächsten Tagen von Windparks und Solaranlagen erwarten können, Bauunternehmen wollen ihr Personal je nach Wetterlage effizient einsetzen. Und eine Open-Air-Theateraufführung soll nicht ins Wasser fallen.

William Shakespeare, Richard III. Seit 1995 verlegt die Bremer Shakespeare Company ihre Spielstätte für eine Woche auf eine idyllische Parkwiese. Für Renate Heitmann, die Geschäftsführerin der Theatertruppe, beginnt der Arbeitstag dann mit der bangen Frage: Gibt es Dauerregen, Sturm oder Gewitter? Erst klickt sie sich durch die Online-Wetterportale und führt dann sicherheitshalber auch noch ein Telefonat:

"Ich rufe jeden Morgen beim Wetterdienst in Hamburg an, um das noch einmal mit dem Fachmann zu diskutieren. Und meistens ist dann meine Frage: Und, würden Sie heute Abend auch ins Theater kommen? Und dann kommt meistens die Aussage: Ja, ich zieh mir dann Gummistiefel an und dann bin ich auch dabei. Und das ist dann genau das, was wir dann auch an unser Publikum weitergeben."

Ein paar Euro kostet diese persönliche Beratung. Während Renate Heitmann vor zehn Jahren noch fast jede zweite Aufführung wegen unsicherer Wetterlage absagen musste, kommt das jetzt fast gar nicht mehr vor. Denn selbst wenn es am Nachmittag noch regnet, vertraut das Publikum doch darauf, dass es - wie im Wetterradar vorhergesagt - am Abend tatsächlich trocken bleibt:

"Wir merken auch, dass das Publikum durchaus auch mit diesen Elementen spielen mag, und die Kollegen auch. Alle gucken Wetter, jeder im Publikum hat seine Wetter-App."

Dennis Schulze freut sich über diesen Trend. Der Meteorologe ist Geschäftsführer der Meteogroup in Berlin und Vorstand des Verbands privater deutscher Wetterdienste, kurz VDW. Der Boom werbefinanzierter und kostenpflichtiger Wetterapps spült Geld in die Kassen der Mitgliedsunternehmen. Was Dennis Schulze aber unbedingt vermeiden will, sind Wettervorhersagen, die der staatliche DWD kostenlos für Unternehmen oder die Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Dafür seien allein private Anbieter zuständig - auch wenn sie dabei auf die Modellvorhersagen des DWD zurückgreifen. Der staatliche Dienst dürfe nach der alten und auch nach der neuen Gesetzeslage ausschließlich Warnmeldungen herausgeben:

"Konkurrenz belebt das Geschäft, aber wenn's um Wettbewerb geht, ist es uns halt wichtig, dass es unter fairen Bedingungen einfach stattfindet, wenn der Staat in einem Markt aktiv ist. Fair heißt, dass die kostenfreien Leistungen auf die Warnungen beschränkt sind und dass ansonsten der Deutsche Wetterdienst marktübliche Preise für seine Leistungen nimmt, die auch den wirtschaftlichen Wert widerspiegeln, so wie es die privaten Anbieter auch machen."

Gerichtsprozesse um die Warn-Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes

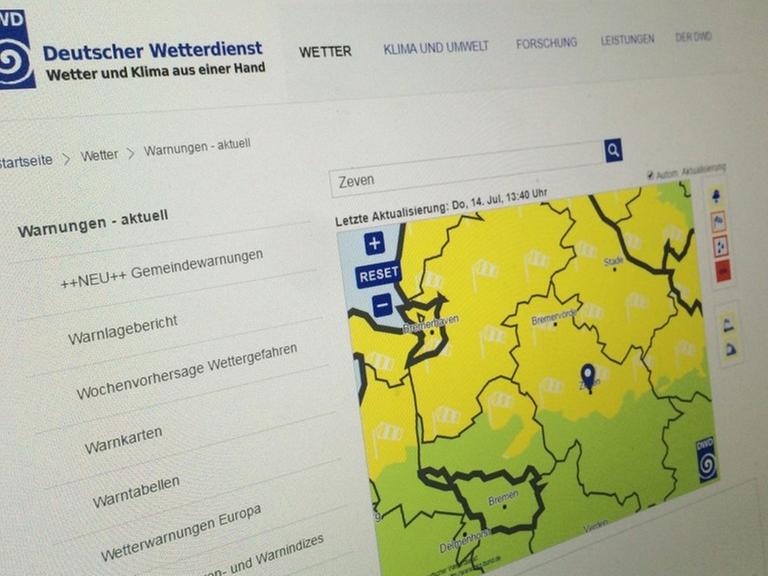

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt seine Daten für jedermann online.© dpa/lhe/DWD

Das allerdings sieht man beim DWD in Offenbach ganz anders. Schon seit 2015 bietet die Behörde eine kostenlose Smartphone-App. Die heißt zwar Warn-Wetter, bietet aber auch eine detaillierte Drei-Tage-Vorhersage für sehr viele Orte in Deutschland, angereichert mit informativen Karten und einen Ausblick auf den Wettertrend der darauf folgenden Woche. Dazu kommt ein Niederschlagsradar, auf dem jeder ziemlich genau sehen kann, ob er in den nächsten zwei Stunden einen Schirm brauchen wird oder nicht. All das sei nötig, damit die Öffentlichkeit Warnmeldungen richtig einordnen kann, sagt Dirk Heizenreder. Er leitet die zentrale Entwicklung beim DWD:

"Wenn auch für die ortsbezogene Vorhersage kein gefährlicher Niederschlag vorhergesagt wird, kann doch in unmittelbarer Nähe dieser Niederschlag auftreten und wegen dieser lokal sehr großen Unterschiede ist es unbedingt auch erforderlich, Umgebungsinformationen mitzubetrachten. Was uns vor allem wichtig ist: Dass die Nutzer in der Allgemeinheit verstehen, warum wir Wetterwarnungen ausgeben. Und alle Informationen, die dafür relevant sind, verständlich herüberzubringen, so dass wir die Warninformation, die wir abgeben, einfach verständlich nachvollziehbar an den Mann bringen."

Einen ersten Prozess um die Warn-Wetter-App hat der private VDW verloren, zwei weitere Verfahren sind noch nicht entschieden. Unter dem neuen Gesetz wird die gerichtliche Auseinandersetzung wohl weitergehen. Gerhard Adrian, der Chef des DWD mit seinen über 2.000 Mitarbeitern, erhofft sich von der Freigabe der staatlichen Prognosen eine Verbesserung aller Wetterdienste und Apps. Denn längst nicht alle Anbieter konnten oder wollten sich die 20.000 Euro leisten, die der DWD bisher als Jahresgebühr für seine Modellvorhersage verlangt hat. Gerhard Adrian:

"Viele private Dienstleister haben Information genutzt, die frei im Internet verfügbar ist, und das ist nicht notwendigerweise die qualitativ beste. Das heißt die Bevölkerung, der Steuerzahler, ist nicht optimal versorgt worden, weil eben diese Firmen nicht bereit oder nicht in der Lage gewesen sind, bei uns die Daten zu kaufen. Zukünftig bekommen sie sie frei."

Und das bedeutet: Noch mehr Arbeit für den Offenbacher Großrechner. Denn der DWD will nicht nur alle seine Messwerte und Wettermodelle weitergeben, sondern auch deren graphische Aufbereitung in Form von Karten und Animationen.

Gerhard Adrian: "Wir brauchen völlig neue Zugänge zu unseren Daten, Schlagwort ist, nicht mehr die Daten zum Nutzer zu bringen, sondern den Nutzer zu den Daten. Und das ist natürlich für uns ein ganz großes Thema. Wir sprechen ja hier von dreistelligem Terabyte-Bereich pro Tag, den wir produzieren und es gibt keine Technologie, diese Daten zu verteilen."

International wird so etwas als Open Data Policy bezeichnet. Deutschland gehört dabei keineswegs zu den Vorreitern. Schon vor zehn Jahren hatten die europäischen Wetterdienste die komplette Freigabe aller Daten beschlossen, Deutschland ist jetzt das neunte Land, das diesen Beschluss auch umsetzt. Vorreiter waren die USA. Sie stellen ihr globales Wettermodell schon seit 2003 kostenlos zur Verfügung. Für Europa hat es zwar eine schlechtere Auflösung als das deutsche Modell, dafür bietet es besonders detailreiche Informationen für Nordamerika. Und dort, im Nordosten der USA, entstehen die meisten Sturmtiefs, die sich ein paar Tage später über Europa austoben.

Die höchste Erhebung im Nordosten der USA ist der Mount Washington. Sein Gipfel ist zwar nur knapp 2.000 Meter hoch, trotzdem herrschen hier oben oft Wetterbedingungen, wie es sie sonst nur im Himalaya oder in der Antarktis gibt. Die Temperatur sinkt bis auf minus 44 Grad, zwei Drittel der Zeit liegt der Gipfel im dichten Nebel, Schneestürme gibt es sogar im Sommer und auch der stärkste, jemals auf der Erde gemessene Orkan tobte über den Mt. Washington - 372 Kilometer pro Stunde schnell. Schon von 1870 bis 1892 gab es auf dem Gipfel eine Wetterstation, seit 1932 ist sie durchgehend bemannt.

Wie ein nasses Brett schlägt einem der Wind auf der Beobachtungsplattform entgegen. Das Turmgeländer und die Stahlseile, die es sichern, sind dick vereist. Sobald der Wind etwas dreht, brechen fußballgroße Eisbrocken ab und jagen als gefährliche Geschosse durch die Luft. Die Folge sind zerbeulte und zerbrochene Messgeräte. Der Meteorologe Brian Clark sammelt sie in seiner Schrottkiste:

"Wir sitzen rund um die Uhr wie in einem Wetterballon in 6288 Fuß Höhe, 365 Tage im Jahr. Und das hier passiert, wenn man ein modernes Messgerät an einem Tag wie diesem draußen lässt. Es gefriert zu einem dicken Eisblock und zerbricht. Eine vollautomatische Station werden wir hier oben nie haben."

Menschliche Beobachtungen spielen keine Rolle mehr

Die Wetterstation auf dem Brocken im Harz© dpa picture alliance/ Klaus Nowottnick

Berlin-Adlershof, auch hier arbeiten Meteorologen, sie sind beim größten privaten deutschen Wetterdienst, der Meteogroup, angestellt. Dennis Schulze ist ihr Chef: "Bedingungen wie auf dem Mount Washington haben wir hier natürlich in Berlin-Adlershof eher selten."

Mit Orkanen und Raufrost muss kaum gerechnet werden. Die Wetterstation, die auf einer Wiese hinter dem Firmenparkplatz steht, funktioniert denn auch vollautomatisch - so wie inzwischen fast alle Wetterstationen in Europa und Nordamerika:

"Hier ist der Temperatursensor mit drin, da sind weiße Lamellen drum rum, es ist belüftet und da werden Temperatur und Feuchtigkeit gemessen. Wir haben da drüben, da ist noch ein richtiger Topf wo der Regen reinfällt. Und das macht man heute aber ohne Wetterhütte. Das wird heute alles elektronisch gemacht und da muss auch keiner mehr hochsteigen um irgendwas abzulesen."

1.800 derartige Wetterstationen betreibt der staatliche DWD in Deutschland, weitere 500 sind es bei der Meteogroup. Drahtlos übermitteln sie Temperatur, Luftdruck und -feuchte, Niederschlagsmenge, Windgeschwindigkeit und -richtung an die jeweilige Zentrale. Bei der Meteogroup befindet sie sich gleich nebenan im achten Stock eines modernen Bürogebäudes.

Die Meteorologen arbeiten im Schichtdienst rund um die Uhr, drei bis sechs von ihnen sind jeweils im Dienst. Aus den großen Fenstern der Vorhersagezentrale geht der Blick weit über Berlin, doch die Konzentration ist auf die Bildschirme gerichtet. Einen Großrechner gibt es hier nicht, die grundlegenden Wettermodelle bezieht die Meteogroup vom DWD in Offenbach und dessen staatlichen Partnerorganisationen in anderen Ländern. Doch der Meteogroup-Chef sieht das eigene Angebot trotzdem vorne.

"Ich denke, wir sind besser. Das ist eigentlich unsere Hauptexistenzberechtigung, immer einen kleinen Schritt voraus zu sein. Wie bei einem Rezept für einen Kuchen muss man halt die richtige Anzahl Eier, Mehl und Zucker nehmen. Und das machen wir mit der Wettervorhersage, dass wir die Zutaten unterschiedlicher Vorhersagemodelle unterschiedlich gewichten und dann noch mit Beobachtungsdaten aus der Vergangenheit kalibrieren und aktuelle Daten von Radar und Satellitenbildern dort noch mit hinzufügen."

Menschliche Wetterbeobachtungen spielen praktisch keine Rolle mehr. Die Intuition eines Meteorologen allerdings durchaus. Heute ist Ronny Büttner zuständig, er mag das Durcheinander der Isobaren und Radarbilder auf dem Bildschirm vor ihm:

"Wir haben sehr instabile Luftmassen, in denen wir uns heute befinden. Also es kann durchaus auch in den Unwetterbereich gehen, muss es aber nicht. Das ist dann unsere Aufgabe, in den nächsten Stunden das genau zu verfolgen. Da kommt selten Langeweile auf. Drei Wochen Hochdruckwetter am Stück, blankgeputzter Himmel, das ist für uns ein absolutes No-Go, gepflegte Langeweile, da legt man sich gerne wieder hin und wacht im Winter auf."

Einen flotten Spruch hat der Meteorologe immer zur Hand, schließlich spielt er nebenbei den Wetterforsch für zahlreiche Hörfunksender. Und das erfordert klare Ansagen:

"Wenn ich jetzt anfange, davon zu erzählen, dass positive Vorticity-Advektionen zu einer Druckminderung im Bodenniveau führt, werden viele Fragezeichen über den Köpfen auftauchen - nicht bei uns Meteorologen, aber bei der gemeinen Bevölkerung."

Ist die Vorhersage falsch, ist die Empörung groß

Menschen reden gerne übers Wetter - und empören sich über falsche Vorhersagen. Zum Beispiel am Rosenmontag 2016. Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Rheinland vor schweren Orkanböen gewarnt, in Düsseldorf entschieden die Organisatoren, den Umzug abzusagen. Doch das Unwetter kam nicht. Besonders bitter: In der Nachbarstadt Köln hatte man sich anders entschieden und die Jecken zogen bei Sonnenschein durch die Stadt. "Köln feiert, Düsseldorf weint" titelte die Bild-Zeitung.

Auch 1999 war die Aufregung groß, damals allerdings wegen einer Warnmeldung, die es nicht gegeben hatte.

"Weihnachten 1999, Lothar fegt von der Atlantikküste bis nach Deutschland, Spitzenböen von über 200 Stundenkilometern, mehr als 100 Todesopfer, volkswirtschaftliche Schäden von über 11 Milliarden Euro..."

Der DWD hatte das nicht kommen sehen, noch am Abend vor der Orkannacht hatte er nur vor ungemütlich windigem Schneematschwetter gewarnt. Es wurde zum Trauma des staatlichen Wetterdienstes - seine noch recht junge private Konkurrenz, angeführt von Jörg Kachelmann, warf den beamteten Meteorologen Schlafmützigkeit vor.

Vieles hat sich seitdem verändert. Heute vergeht kaum noch ein Tag, an dem der DWD nicht vor einer Wettergefahr warnt. Insgesamt sind es über 25.000 Warnmeldungen im Jahr. Es beginnt schon Tage zuvor mit Frühwarnungen und Vorwarnungen. Und die werden für immer genauer abgegrenzte Gebiete herausgegeben, bis hinunter auf die einzelne Gemeinde.

Ist das Unwetter dann in der Nähe, liefert das Niederschlagsradar eine recht präzise Vorhersage für die kommenden zwei Stunden. Dahinter steht kein großes vom Computer berechnetes Wettermodell, sondern die direkte Beobachtung des Niederschlags durch Satelliten und vor allem mit einem über das ganze Land verteilten Radarmessnetz. Von Rostock bis Memmingen liefern 17 Beobachtungstürme eine Momentaufnahme des Geschehens in den Wolken über Deutschland.

Doch zwischen dieser Zwei-Stunden-Prognose, dem sogenannten Nowcasting, und dem globalen Wettermodell, das erst vier bis sieben Stunden nach Erhebung aller Messwerte zur Verfügung steht, klafft eine sogenannte Vorhersage-Lücke. Henning Weber vom DWD:

"Unsere Pläne für die Zukunft sind, dass wir diese Lücke schließen, indem wir eben von beiden Seiten kommen. Das heißt wir wollen mit besseren Verfahren vom Nowcasting her extrapolieren, dass wir da ein bisschen weiter in die Zukunft kommen. Und wir wollen auf der anderen Seite mit der numerischen Wettervorhersage in kürzere Takte gehen. Unsere Planung ist, dass wir in zwei Jahren anfangen, ein Modellsystem aufzubauen, was im Stundentakt rechnet und wir damit diese Lücke auch schließen können."

Für diese Verbesserung ist Detlev Majewski zuständig. Er leitet beim DWD die Abteilung für meteorologische Analyse und Modellierung. Sein größtes Problem: Wolken:

"Wir haben in den Modellen noch keine Aussage darüber: Sind das lauter kleine Tröpfchen oder wenige große Tröpfchen? Mengenmäßig wären viele kleine Tröpfchen und wenige große Tropfen natürlich völlig identisch. Aber viele kleine Tröpfchen können viel mehr Strahlung absorbieren und auch zum Diffusen verteilen als wenige große Tropfen. Was eine Wolke dann an Wirkung hat, hängt sehr stark davon ab, wie die Tröpfchenverteilungen sind. Und das ist zur Zeit die größte Schwachstelle im Wettervorhersagemodell: Welche Annahmen machen wir über die Tröpfchenverteilung?"

Hier in Leipzig werden die Grundlagen dafür erforscht. Wolkenlabor heißt der quadratische Bau am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. In der Mitte ragt ein Betonzylinder mit einem acht Meter hohen Windkanal in die Höhe.

Darin lassen der Meteorologe Jens Voigtländer und seine Kollegen künstliche Wolken wachsen. Laute Ventilatoren erzeugen dabei realitätsnahe Turbulenzen:

"Auf dem Weg um den Kanal wird die Luft erst befeuchtet, es werden Partikel eingebracht, dann wird die Temperatur eingestellt aufs Hundertstel genau, und nachdem alles durch die Messstrecke gegangen ist, müssen wir wieder aufheizen, trocknen und die Partikel wieder rausbringen. Das heißt dann geht's von vorne los. Im Moment machen wir Experimente über Null Grad, es geht um eine flüssige Wolke. Aber in Zukunft planen wir spätere Experimente bis minus 40 Grad. Der Kanal muss dazu noch isoliert werden, damit von außen nichts kondensiert und gefriert, geplant ist es nicht, dass wir hier einfrieren, sondern nur der Kanal."

Eine Wolke ist ein sehr komplexes Gebilde. Wie das turbulente Geschehen genau abläuft, und warum sich dabei mal Nieselregen, mal Landregen und mal Schnee oder Hagel bildet, das lässt sich draußen in der Natur nur schlecht studieren:

"Jede Wolke gibts einmal. Wenn die Wolke weg ist, ist die Wolke weg. Dann kriegen Sie die nicht noch einmal. Die nächste Wolke hat wieder andere Bedingungen. Wir können Bedingungen herstellen und das morgen wieder tun und übermorgen auch wieder tun. Das heißt wir machen eine Untersuchung, stellen fest: ach, wir hätten vielleicht doch lieber mal ein bisschen länger messen sollen, ok, wir machen es nochmal. Wir können Experimente wiederholen unter gleichen Bedingungen was in der Atmosphäre nicht möglich ist."

Ein Flügelschlag am Amazonas kann einen Orkan in Europa auslösen

Zwar gehorcht auch die natürliche Wetterküche klaren physikalischen und chemischen Gesetzen. Doch ihre enorme Dynamik führt dazu, dass sich im Zusammenspiel der Elemente der kleinste Fehler in den Anfangsmessungen nach wenigen Stunden zu großen Veränderungen aufschaukeln kann. Schon ein Flügelschlag am Amazonas kann einen Orkan in Europa auslösen - mit diesem Bild fasste Edward Lorenz diese Erkenntnis zusammen, als er 1963 das erste globale Wettermodell am Computer erstellte. Meteorologen sprechen seitdem vom Schmetterlingseffekt.

Und sie begegnen ihm mit sogenannten Ensemble-Prognosen. Das ist erst möglich, seit die Wetterdienste ausreichend leistungsfähige Großrechenzentren zur Verfügung haben. Beim Deutschen Wetterdienst gehören Ensemble-Prognosen seit 2012 zum Standard, erklärt Henning Weber.

"Früher hat man immer eine Wettervorhersage nur einmal gerechnet, und die hat dann mehr oder weniger gestimmt. Aber man hat natürlich keine Aussage darüber, wie wahrscheinlich das jetzt nun ist, dass die eine stimmt oder nicht stimmt. Und die Idee bei der Ensemble-Prognose ist, dass man diese Unsicherheit versucht nachzuvollziehen im Computer. Da wackelt man ein bisschen an den Parametern. Und dann rechnet man eben mit diesen verschiedenen Anfangswerten die Vorhersage einfach mehrfach. Bei uns ist das jetzt, dass wir die 40 mal rechnen und dann bekommt man natürlich 40 verschiedene Ergebnisse. Aber anhand der Streuung, die wir in den 40 Ergebnissen erhalten, können wir abmessen: ist es eine Wetterlage, die im Moment zum Beispiel so stabil ist, dass, egal wie wir an den Anfangswerten wackeln, immer ein sonniger Tag bei rauskommt? Oder ist das eine Situation, in der alles Mögliche passieren kann - bis hin zu einem extremen Wetterereignis?"

Fernsehen und Wetter-Apps versuchen immer häufiger, die Größe der Unsicherheit darzustellen: "Zum Beispiel die Temperatur für die kommenden Tage, dann sieht man manchmal so wie ne Wetterfahne, da ist so ein Streubereich, der je weiter ich in die Zukunft gucke natürlich immer breiter wird. Je weiter ich in die Zukunft gucke, desto unsicherer wird meine Vorhersage. Aber die Basis solcher Grafiken sind Ensemble-Vorhersagen."

Wenn dann allerdings für den nächsten Tag zum Beispiel eine Regenwahrscheinlichkeit von 40 Prozent vorausgesagt wird, führt das oft zu Missverständnissen. Viele glauben, dass es dann wohl ziemlich viel regnen wird. Dabei beutet die 40-Prozent-Wahrscheinlichkeit lediglich, dass in der Vergangenheit bei einer gleichartigen Wetterlage an 40 von 100 Tagen Regen gefallen ist. Ob der nur eine Minute gedauert hat oder den ganzen Tag, darüber sagt die 24-Stunden-Regenwahrscheinlichkeit nichts aus. Gerhard Adrian:

"Der Begriff Wahrscheinlichkeit, damit kann die Öffentlichkeit nicht umgehen. Das zu kommunizieren ist noch eine Herausforderung und wir haben auch im Moment ein Forschungsprogramm, was sich mit der Kommunikation von Wetterinformationen befasst, und da sind sozialwissenschaftliche Institute dran beteiligt: Wie formuliert man eine Information so, dass sie auch vom Nutzer richtig genutzt wird? Das ist gerade bei dieser Art von Vorhersagen sehr schwierig."

Anders als Menschen können Computersysteme sehr gut mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff. Der Kapitän auf der Brücke ist von Bildschirmen umgeben, einer davon zeigt die optimale Route, die er wählen soll. Die Information kommt aus einem Kontrollzentrum des Schiffsausrüsters ABB im niederländischen Dalfsen. Richard Goudbeek ist dafür zuständig.

"Das ist ein automatisches Verfahren. Wenn es die Wettervorhersage nötig erscheinen lässt, bezieht es auch Wellenradar-Daten mit ein. Der Komfort hängt ja stark vom Schaukeln und Rollen des Kreuzfahrtschiffs ab. Also zeigen wir dem Kapitän permanent, welche Richtung und Geschwindigkeit er wählen muss, um es den Passagieren möglichst angenehm zu machen."

Auch bei der Shakespeare-Aufführung auf der Freilichtbühne geht es um ein zufriedenes Publikum. Die Wetter-App hatte Nieselregen vorhergesagt. Das passt zum Stück, fand Organisatorin Renate Heitmann und sagte die Veranstaltung nicht ab.

"Das Wetter spielt mit. Deshalb sind wir auch im Park. Weil wir eben das auch mögen, in dieser Umgebung wo ich auch den Himmel sehe. Es gibt so viele Shakespeare-Figuren, die auch zu den Göttern sprechen, die über die Elemente sprechen. Und das ist dann einfach viel unmittelbarer und das ist eben einfach ne sinnliche Erfahrung."