"Im Sommer 2018 zog ich mit meiner Familie, der unbezwingbaren Sehnsucht meiner Frau Gili folgend, von Deutschland nach Israel. Man müsste sagen, wir zogen zurück, da wir Israelis sind. Doch für mich, Ofer Waldman, der den Großteil seines erwachsenen Lebens in Deutschland verbrachte, war der Umzug in eine Heimat, die sich radikal veränderte, von Furcht begleitet. Man muss sagen: ein ungewollter Umzug."

Heimat gibt es nur zweimal

"Gestern bin ich mit einem Freund zu einer Veranstaltung von meiner NGO gefahren, drei palästinensische Israelis sind am Strand von Kirjat Chaim verprügelt worden von jüdischen Nationalisten. Jedenfalls gab es gestern so eine Art Solidaritätsveranstaltung mit ihnen in einem arabischen Städtchen nicht weit weg von hier. Und ich frage mich, ob meine israelische Realität so aussehen wird, so lauter Kundgebungen vom schrumpfenden Friedenslager in Israel. Soll ich jetzt den Modellisraeli spielen? Der Musterlinke, das habe ich oft genug in Berlin gemacht."

Gespräch zwischen Ofer und seiner Frau Gili über Heimat, Identität und Fremdheit

Ofer: Wieso fiel es mir schwer, nach Israel zu ziehen?

Gili: Wieso es dir schwerfiel? 1. Du willst in Deutschland sein. 2. Du willst nicht hier sein. Punkt.

Ofer: Wieso? Wieso will ich in Deutschland und nicht hier sein?

Gili: Warum du in Deutschland sein willst? Es tut dir gut, die Kultur, die Sprache, das Deutschsein. Dir gefällt es da zu sein, wo du fremd bist. Auch wenn du so eine Art Deutscher bist, bist du fremd. Du hast eine Distanz, die dir gut tut. Und in Berlin ist eine Kultur, wo jeder für sich ist. Das passt zu dir, du magst dich so, wie du in Deutschland bist. Und alles, was Israel, Familie, Identität angeht, wird zur Seite geschoben.

Ofer: Und wieso möchtest du nicht dort sein?

Gili: Es ist nichts Spezielles, ich möchte keine Migrantin sein, an einem Ort, der nicht mein Zuhause ist. Ich kann es nicht. Es ist eine Erfahrung von Fremdheit und Einsamkeit, es bringt mich um.

Ofer: Aber die Kinder? Hätten sie es dort nicht besser gehabt?

Gili: Absolut nicht. Sie haben hier ein besseres Leben.

Ofer: Wirklich?

Gili: Ja. Für ihre Identität und Zugehörigkeit ist es wichtig, da zu leben, wo sie hingehören, wo ihre Familie ist, wo Zuhause und auf der Straße die gleiche Sprache gesprochen wird, wo ihre Eltern Wurzeln haben. Und in Deutschland sitzt man sechs Monate im Haus, hier ist man ständig draußen, am Pool, am Strand, Wandern. Und ja, die Deutschen leben lieber allein. Unter sich. Das unterscheidet dich von mir. Für mich sind die Zugehörigkeit, die Familie, die sozialen Anbindungen am wichtigsten.

Aus Ofer Waldmans Tagebuch

7. Februar 2019. Ich schreibe meine Dissertation über Thomas Brasch, sein Bild hängt hier über dem Klavier, neben den Bildern meiner Familie, er schaut irgendwohin, ich glaube, es ist ein Bild, kurz nachdem er in die BRD, also nach Westberlin ging. Er trägt eine Lederjacke, Bart, …ich glaube, er ist hier Mitte 30, der ist ein bissel jünger als ich. Er schreibt in seinem Tagebuch, 1973, also noch in der DDR, da ist er nicht mal 30, er ist 28. Und da schreibt dieser kluge Mann: "Könnte ich das sinkende Schiff verlassen, verwandelte sich meine Sehnsucht am Ufer in das staunende Gehabe eines Touristen. Meine Heimat ist das sinkende Schiff. Meine Sprache ist die Sprache des sinkenden Schiffes. Meine Gesten sind die Gesten eines Ertrinkenden. Meine Sprache ist den Küstenbewohnern nicht verständlich, weil sie eine alte Sprache ist. Sie ist den Insassen des untergehenden Schiffs nicht verständlich, weil sie vom Untergang spricht, den sie nicht bemerken." Was für ein kluger Mensch. Tja. Ich bin zu oft weggegangen, um mich heimisch fühlen zu können.

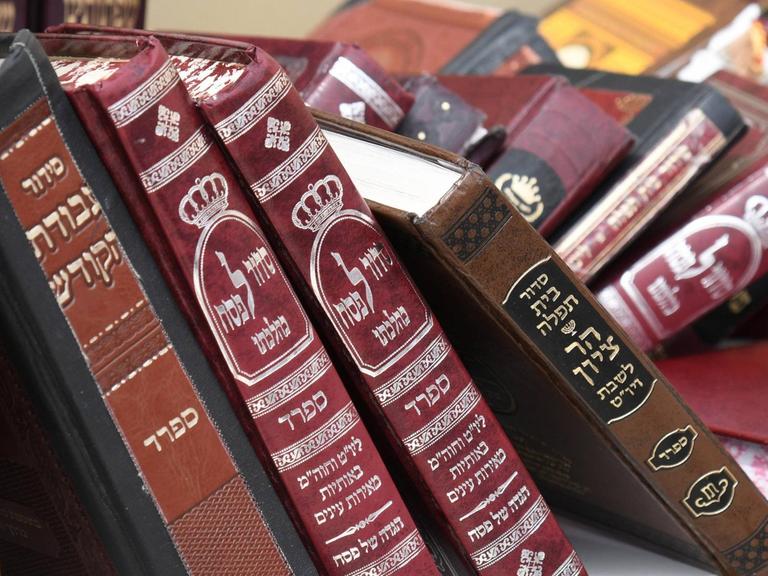

"Ich bin gerade am Auspacken meiner Bücher, Unterlagen aus Deutschland. So haben sich die alten Jeckes, die alten deutschen Juden gefühlt, als sie nach Palästina immigriert sind. Vor 80 oder 90 Jahren und räumten kistenweise Goethe und Hesse, bei mir ist es auch DDR-Literatur, Brasch und Heym, zum Teil sind es Bücher meines Großvaters. Also, gegenläufige Gedächtnisse, das ist, ich würde sagen, Geschichtsphilosophie. Thomas Brasch, der schöne 27. September. Das ist aber ein feines Buch. So. Das sind Bücher von meinem Großvater, hier, 1916, Galgenlieder von Christian Morgenstern, Verlag von Bruno Cassirer, Berlin 1917. Wahnsinn! Dieses Buch ging von Wien nach Palästina, Jerusalem, dann in den Keller, dann zu mir nach Tel Aviv, dann mit mir nach Berlin und jetzt ins Galiläa."

Gespräch zwischen Ofer und seiner Mutter Nitsa über israelische Identität seit 1948

Nitsa: Die Paraden am Unabhängigkeitstag in den Fünfzigern, als ich ein Kind war, waren sehr bewegend. Wir waren Teil von etwas Großem, Kraftvollem, und es gehörte uns! Wir sind die erste Generation Israels. Die meisten von uns wuchsen in Palästina auf. Der Staat war echt und gehörte uns! Wir waren eine Generation… viele Eltern meiner Freunde waren Holocaustüberlebende. Nachts hörte man die Schreie aus den Häusern, die eng beieinander standen. Und viele hatten eine Nummer tätowiert am Unterarm. Und als Kind schaust du hin, habe ich zumindest gemacht.

Ofer: Für mich ist der Staat Israel eine Selbstverständlichkeit. Ich kann mir die Angst vor einem Vernichtungskrieg wie 67 nicht vorstellen.

Nitsa: Eher der Krieg 1973, das Gefühl, es ist bald zu Ende. Auf dem Golan, in Ägypten. Ich war zuhause mit zwei kleinen Kindern, Papa war anfangs bei Jericho, danach am Suezkanal. Ich war ein halbes Jahr allein. Aber der Staat? Das hätte schlimm ausgehen können.

Ofer: Netanyahu und Konsorten missbrauchen das, was ihr uns beigebracht habt: der heilige Staat, Kämpfen nur aus Not, Schießen und Weinen. Mama, ich war auch berührt von den Militärparaden! Aber heute, irgendwie, ist mir die Begeisterung abhanden gekommen.

Nitsa: Ja, einige wollten aus messianischem Wahn alle Gebiete erobern und behalten.

Ofer: Ihr hättet die besetzten Gebiete Anfang der Siebziger zurückgeben sollen. Dieser ganze Staat ist auf einen Wir-wir-wir-Trip. Ich bin kein Teil davon. Das soll euer Modellstaat sein??!

Nitsa: Nicht eurer, unsrer!

"2. April 2019. Mein größtes Projekt jetzt ist der Kastanienbaum, Esskastanie, die Esskastanie ist keine heimische Pflanze in Israel. Es ist ihr hier zu warm, und der Boden ist zu basisch wegen des Kalkgesteins. Und es führt dazu, dass man hier keine Kastanien sieht. Und trotzdem habe ich jetzt 4, 5 kleine Kastaniensetzlinge. Sie sind tatsächlich jetzt kleine, grüne, schöne Pflanzen geworden. In den nächsten Tagen werde ich sie aus ihrem Pflanzentopf in die Erde stecken und werde ihnen dann jeden Tag die erste Passage aus Hermann Hesses Narziß und Goldmund lesen über den Gast, der aus dem Süden kommt und geblieben ist, doch ausgediehen ist und es geschafft hat im fremden Boden zu überleben…

Eine Kastanie trägt Früchte, nur wenn sie einen richtigen Kälteschock im Winter bekommt. Ich bezweifle es, dass eine Kastanie in Galiläa, wo es hier im Sommer über 30 Grad wird und im Winter mal 0 Grad einen richtigen Kälteschock bekommt, es sei denn, ich übergieße sie im Januar jeden Morgen mit Eis aus dem Tiefkühlfach. Aber ich hoffe, dass sie wächst, die Esskastanie ihren Schatten spendet und mich jeden Morgen begrüßt, und dass sie jetzt, am Anfang des Frühlings, doch neues Leben findet. Wenn sie das schafft, dann schaffe ich es auch."