Not und Armut in einem ölreichen Land

Kein Staat auf der Welt verfügt über so viel Erdöl wie Venezuela, doch die Menschen hungern. Politisch ist das Land tief gespalten, sagt der Politologe Günther Maihold: "Das Schreckensszenario ist für mich eine Implosion des Systems."

Der angeblich sozialistische Präsident Maduro führt die Politik seines Vorgängers Chávez einfach weiter: Die Erlöse aus dem Erdöl werden verteilt, in tragfähige wirtschaftliche Strukturen wurde und wird nicht investiert. Das Ergebnis: Es mangelt an allem, an Nahrung, Medikamenten, einfachsten Dingen wie Seife oder Windeln.

"Wir müssen den Blick auf die Lage der Bevölkerung richten, dass es da zu einer Verbesserung kommt. Wir können hier nicht weiter zusehen", sagt der Politologe Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Bietet Juan Guaidó einen Ausweg? Der 35-jährige, bis vor kurzem gänzlich unbekannte Abgeordnete hat sich im Januar selbst zum Übergangspräsidenten erklärt. Doch bisher konnte Guaidó weder das Militär noch den Regierungsapparat auf seine Seite ziehen; die Anerkennung durch die USA und viele europäische Staaten hatte in Venezuela selbst keine praktischen Folgen. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Das Land sei politisch tief gespalten, sagt Maihold.

In Venezuela sind Waffen weit verbreitet, die Hauptstadt Caracas hat regelmäßig die höchste Mordrate der Welt. Eine Befriedung der Lage ist also dringend geboten. "Das Schreckensszenario ist für mich eine Implosion des Systems, wo plötzlich alle Leute zur Selbsthilfe greifen und keiner mehr in der Lage ist, in irgendeiner Weise geordnete Bedingungen herzustellen", sagt Maihold. Möglich seien dann Konflikte zwischen verschiedenen Einheiten des Militärs, Drogenkartellen, kriminellen Gruppen. "Wir haben so viele Gewaltakteure, die Zugang zu Waffen haben, dass so ein Szenario das schlimmste ist, was man sich vorstellen kann."

Das Interview im Wortlaut

Deutschlandfunk Kultur: Unser Thema heute ist Venezuela. Dieser südamerikanische Staat mit zurzeit zwei Präsidenten wird ja in diesen Wochen auch in Deutschland aufmerksam beobachtet. Besonders aufmerksam von Professor Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik. – Herzlich willkommen, Herr Maihold.

Günther Maihold: Vielen Dank.

Deutschlandfunk Kultur: Die Europäische Union nimmt Stellung zu Venezuela, die USA, die halbe Welt. Der deutsche Außenminister hält eine Rede im Bundestag, gibt eine Erklärung ab. – Warum kümmert uns Venezuela so sehr? Oder warum sollte es das?

Maihold: Venezuela ist zunächst mal ein ganz wichtiges Land gewesen in Bezug auf Erdöl. Es hat die größten Erdölreserven weltweit. Und die Befürchtung war immer: Wenn Venezuela als Lieferant ausfällt, könnte das zu einer entsprechend dynamischen Entwicklung bei den Erdölpreisen führen. Inzwischen hat sich aber die Situation geändert. Venezuela produziert noch die Hälfte des Erdöls dessen, was sie vor 15 Jahren produziert haben. Und wir sehen, auch in dieser jetzigen Krise führt das kaum zu einem größeren Ausschlag in Richtung auf höhere Benzinpreise.

Zum Zweiten haben wir natürlich das Thema, dass dieses Land in der Krise, die jetzt schon mehr als 15 Jahre andauert, eine massive Migrationswelle verursacht hat, die sich auf die Nachbarländer, insbesondere Kolumbien, Brasilien, aber auch Ecuador und Peru bezieht und damit Erschütterungen in Südamerika eintreten, die die südamerikanischen Länder zusammen mit anderen Ländern auf dem amerikanischen Kontinent dazu gebracht haben, eine gemeinsame Initiative zu starten, die sogenannte Lima-Gruppe, wo man nun klargemacht hat, man setzt auf eine Beendigung des Regimes von Maduro und sucht dafür internationale Verbündete. Dazu gehören dann eben auch viele Länder der Europäischen Union.

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro bei einer Pressekonferenz am 8. Februar 2019 in Caracas© imago stock&people

Ein Präsident und ein Übergangspräsident

Deutschlandfunk Kultur: Kommen wir mal zur aktuellen Situation in Venezuela. Zwei Männer dort behaupten von sich, Präsident des Landes zu sein: einmal Nicolás Maduro, den kennen wir schon seit einigen Jahren, er ist seit 2013 im Amt, hat das 2018 erneuert, sich wählen lassen. Und jetzt gibt es seit einigen Wochen Juan Guaidó, der Anfang Januar zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählt worden ist und sich vor nicht einmal drei Wochen selbst zum Übergangspräsidenten erklärt hat. Wer von diesen beiden, Herr Maihold, ist denn für Sie der Präsident Venezuelas?

Maihold: Ich halte mich da immer eher an das Faktische, will heißen: Solange jemand nicht die Kontrolle über den Regierungsapparat hat und die Kontrolle über die zentralen Akteure im politischen Geschäft, ist es schwierig, ihn als Präsidenten zu betrachten. Das erinnert mich historisch an die Figur des Johann Ohneland, der zwar den Titel besaß, aber nur begrenzte Herrschaft in seinem eigenen Territorium. Das ist das Problem von Juan Guaidó, der zwar viel internationale Legitimität hat, aber dessen Handlungsmöglichkeiten eben extrem eingeschränkt sind.

Deutschlandfunk Kultur: Das heißt, für Sie ist Nicolás Maduro der Präsident Venezuelas?

Maihold: Solange er auf diesem Posten sitzt, ist er ein Präsident, mit dem man arbeiten muss. Man kann nicht im Sinne des Gegenpapstes nun meinen, einen Alternativpräsidenten zu etablieren, der aber nicht über die Machtmittel verfügt, um seine zentrale Aufgabe, die in diesem entsprechenden Verfassungsartikel 233 steht, durchzusetzen, nämlich innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen anzuberaumen. Aber er hat keinen Zugriff auf das oberste Wahlgericht, auf die Wahlregister etc. Insofern, solange hier keine Änderung erfolgt, ist er ein Johann Ohneland.

Deutschlandfunk Kultur: Nun haben aber Deutschland und, ich glaube, inzwischen 40 andere Staaten Juan Guaidó als Übergangspräsidenten anerkannt, diesen 35-jährigen, bisher vollkommen unbekannten jungen Mann. Das ist zum einen zumindest ungewöhnlich und, wenn ich Sie richtig interpretiere, auch nicht unbedingt klug gewesen.

Maihold: Nun, es ist zum einen Anerkennung dessen, was die Option Guaidó trägt: Das ist eine massive Unterstützung der Bevölkerung, die sich in den Demonstrationen und aktuellen Bewegungen ausgedrückt hat. Und das ist eine demokratische Qualität, dass er der Vorsitzende des einzigen demokratisch gewählten Organs, das wir gegenwärtig in Venezuela haben, ist.

Deutschlandfunk Kultur: Nämlich des Parlaments.

Maihold: Des Parlaments, während die Präsidentschaftswahl von Maduro unter sehr fragwürdigen Bedingungen – Ausschluss der Opposition, Verhinderung der Partizipation bestimmter Parteien, ungleicher Zugang zu öffentlichen Medien etc. – zustande gekommen ist. Das ist ein Pfund, mit dem Guaidó wuchern muss und das ihm natürlich auch jetzt den politischen Impetus und dieses politische Momentum verleiht.

Die entscheidende Frage wird eben sein: Kriegt er es hin, aus dieser internationalen Unterstützung auch eine nationale Machtposition zu erringen? Da könnte man zuweilen den Eindruck gewinnen, dass die internationale Gemeinschaft hier sehr viel mehr von dem politischen Willen getragen ist als von der klaren Perspektive, wie denn das nun eigentlich vonstatten gehen soll und wer ihn unterstützen wird. Da gucken natürlich alle auf das Militär, das der eigentliche Machtfaktor ist, der sich für die eine oder andere Seite entscheiden könnte und bislang noch an der Seite von Maduro steht.

Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó bei einer Rede in Caracas am 8. Februar 2019© dpa / picture alliance / Marcelo Perez Del Carpio

Deutschlandfunk Kultur: Was wissen wir denn über Juan Guaidó, außer dass er komplett anders auftritt als normalerweise die Präsidenten in Venezuela – relativ ruhig, immer im Anzug, nicht in Kämpfermontur. Wissen wir wofür er steht, wofür er politisch steht?

Maihold: Zunächst ist das entscheidende Moment wahrscheinlich, dass er jung ist. Das macht in Venezuela sehr viel aus, weil er nämlich nicht identifiziert wird mit dieser alten Elite, die sich über Jahrzehnte, bevor Hugo Chávez an die Macht kam, am Öl bereichert hat und weite Teile der Bevölkerung vom Zugang zum Ölreichtum – im Sinne der Verteilung von staatlichen Dienstleistungen – ausgeschlossen hat.

Das macht ihn zunächst mal ungemein sympathisch. Zum anderen ist er halt sehr charismatisch veranlagt. Er reißt die Leute mit, wenn er spricht. Und er ist Mitglied einer Partei, die nennt sich Voluntad Popular, die schon mit einem vorausgehenden Kandidaten, Leopoldo López, der gegenwärtig unter Hausarrest kalt gestellt ist, versucht hat, eine Mobilisierungsdimension wieder in die Opposition zu bekommen.

Diese Partei ist Mitglied der Sozialistischen Internationale, was das auch immer noch heute bedeuten möchte.

Deutschlandfunk Kultur: Ach, tatsächlich? Ich hatte gelesen, er gelte als stramm rechts.

Maihold: Nein. Also, die Partei ist zumindest in dieser sozialdemokratisch orientierten Vereinigung Mitglied. Und das Programm, was er vertritt, hat natürlich starke sozialpolitische Dimensionen. Das lässt sich in Venezuela auch gar nicht vermeiden, weil natürlich immer noch – und das bezeugen viele Umfragen – die Venezolaner der Auffassung sind "Wir sind reich und das Problem ist nur, wie ich meinen Anteil an dem Reichtum sichern kann."

Benzin kostet fast nichts, aber es mangelt an allem

Deutschlandfunk Kultur: Die wirtschaftliche und soziale Lage im Land ist ja wirklich katastrophal. Es gibt Menschen, die hungern. Es fehlt an allem. Es fehlt an Lebensmitteln, es fehlt an Medikamenten, an ganz einfachen Dingen des täglichen Bedarfs, an Seife, Windeln, selbst an Öl, an Erdöl mangelt es, was ja kurios ist in einem Land, was entweder die größten oder die zweitgrößten Erdölvorkommen der Welt hat, weil nämlich selbst nur noch wenige Förderanlagen funktionieren sollen. – Warum ist das so? Sie haben gerade von dem Reichtum des Landes gesprochen, der unter der Erde schlummert. Warum ist dieses Land zugleich so arm?

Maihold: Der entscheidende Punkt ist sicherlich, dass es unter der Regierung von Hugo Chávez und auch unter Maduro zu keinen Investitionen mehr in die Erdölindustrie gekommen ist. Wir haben in Venezuela die Situation, dass der Großteil der Erdölproduktion Schweröl ist. Das bedeutet, das impliziert einen sehr hohen Aufwand bei der Raffinierung des Öls. Das heißt auch, die Investitionen in Raffinerieanlagen sind relativ hoch. Und da ist nichts mehr passiert. Ein Großteil des venezolanischen Öls wird gegenwärtig in drei Raffinerien, die in den USA stehen, raffiniert. Insofern gibt es da ein Problem.

Das zweite Thema ist natürlich: Öl kostet und Benzin daraus folgend kostet in Venezuela nichts. Sie zahlen heute für einen Liter Benzin fünf Cent. Das bedeutet, Sie können sich quasi mit hundert Dollar, wenn Sie die zum Schwarzmarktkurs tauschen, einen Tanklastwagen Benzin kaufen. Aber Sie können keine Windeln, keine Medikamente und keine Nahrungsmittel kaufen.

Mangelwirtschaft bevorzugt bestimmte Gruppen

Deutschlandfunk Kultur: Aber warum? Warum hat weder Hugo Chávez noch Maduro daran gedacht, funktionierende Wirtschaftsstrukturen in diesem Land aufzubauen, die Bildung zu befördern?

Maihold: Sie haben sich relativ schnell dazu entschieden, den alten Weg zu gehen, und das war der Anfang der Ära Hugo Chávez: Die Ölpreise sind hoch. Das finanziert unseren Lebensstandard. Und deswegen importiert Venezuela 90 Prozent seiner Lebensmittel. Und die eigene Produktion ist dadurch immer weiter gesunken. Und dann hat man sich auch noch auf planwirtschaftliche Methoden eingelassen. Und damit begann es natürlich schwierig zu werden, noch die nationale Elite, die nationale Unternehmerschaft überhaupt zu beteiligen. Die wurde nach und nach kannibalisiert, sie sind ins Ausland gegangen, haben ihre Betätigung eingestellt – das geht heute bis zum einfachen Bäcker, der nicht mehr weiß, wo er das entsprechende Mehl herkriegen soll –, so dass die ihre Tätigkeit eingestellt haben.

Damit ist der Weg in die fehlende Versorgung der Bevölkerung, in die Engpässe in der Medikamentenbereitstellung, auch in den Hospitälern etc. immer dramatischer geworden. Es gibt eine Mangelwirtschaft, die jetzt durch Beteiligung des Militärs verwaltet wird zugunsten einer bestimmten Klientelgruppe, die man auch politisch konstituiert hat, über Zugangsscheine kriegen die eine präferenzielle Versorgung. Und genau diese Gruppe, die von dem System jetzt partizipiert, ist natürlich auch diejenige, die Maduro weiterhin unterstützt und sich an diese Herrschaftsgruppe klammert.

Deutschlandfunk Kultur: Und die anderen dürfen einmal pro Woche subventionierte Lebensmittel einkaufen gehen, je nach Personalausweisnummer, und stellen sich schon am Vortag an und wissen nicht, was und ob sie überhaupt irgendetwas bekommen.

Sie haben vorhin gesagt, Herr Maihold, diese Krise würde seit 15 Jahren andauern. Aber ich glaube, sie hat sich in den letzten Jahren nochmal dramatisch verschärft. Denn es wirkt so auf mich, als wenn die Bevölkerung Venezuelas doch die ganze Zeit sehr zu Hugo Chávez gestanden hat und Nicolás Maduro inzwischen nicht mehr so gute Karten bei dem venezolanischen Volk hat.

Maihold: Also, in der ersten Phase der Regierung von Hugo Chávez war natürlich eine Situation gegeben, dass sich viele, die bisher ausgeschlossen waren, ungemein identifiziert fühlten mit diesem System. Das waren breite soziale Bevölkerungsgruppen in den marginalisierten Zonen der Hauptstadt, auf dem Land, die sich erstmal anerkannt fühlten, und zwar auch dadurch, dass da jetzt nicht sozusagen die klassische weiße Oberschicht war, sondern dass ein Morenito an der Regierung war, der auch diese Identität besonders in den Vordergrund rückte.

Deutschlandfunk Kultur: Was ist ein Morenito?

Maihold: Ja, dass man eben nicht weiß ist, sondern eine indianisch-weiße Mischung ist. Und Hugo Chávez hat dann eben deutlich gemacht: Wir sind besonders schön. Wir haben eine eigene Kultur. Wir haben einen eigenen Status. Wir müssen endlich anerkannt werden.

Und in dem Maße, in dem dann der Ölboom und der Rohstoffboom zu Ende gingen, trat auch bei Hugo Chávez schon eine gewisse Entfremdung ein, weil einfach nicht die Ressourcen so sprudelten. Und heute haben wir halt ein System, das eine Fülle von Versorgungsleistungen über Parallelkanäle zum Staat, über die sogenannten Misiones verteilt werden, über die Zugänge, die das Militär, die die Versorgungsleistungen erbringen soll, laufen und dass damit natürlich systematisch sich auch ein vom Staat aus beschickter Schwarzmarkt herausgebildet hat, weil natürlich die entsprechenden Abzweigungen, die dabei passieren, in den Schwarzmarkt hineingehen und zu horrenden Aufschlägen dann an die Bevölkerung weiterverkauft werden.

Warum Guaidó nicht verhaftet wird

Deutschlandfunk Kultur: Sie haben vorhin das Militär erwähnt, was offenkundig weiterhin zu Maduro steht. Warum lässt denn Maduro diesen jungen Guaidó nicht einfach festnehmen?

Meihold: Maduro ist durchaus geschickt in seinem politischen Handeln. Er weiß natürlich, wenn er ihn jetzt als Exponenten der Opposition festnehmen lässt, ist der Aufschrei international extrem hoch und es kann zu einem zusätzlichen Mobilisierungsschub der Bevölkerung kommen.

Deswegen versucht er sich mit seiner klassischen Methode an der Macht zu halten, nämlich der Einschüchterung. Da gibt es die sogenannten Colectivos, das sind junge Leute, die auf Motorrädern dann zu abendlichen Stunden in die Gegenden fahren, wo sich entsprechende Demonstrationen gebildet haben, die Leute einschüchtern, teilweise auch verschleppen und umbringen. Maduro hat also eine Fülle von Instrumenten, hier Einfluss auszuüben. Und zum anderen hat er Guaidó natürlich systematisch vom Zugang zu den Medien ausgeschlossen. Das heißt, Guaidó operiert gegenwärtig nur über Facebook, Instagram etc. Aber er kann überhaupt nicht mehr an seine Gefolgschaft über die offiziellen Medien heran, weil die von dem Staat kontrolliert werden. Und dort wird über Maduro und nicht über Guaidó berichtet.

Deutschlandfunk Kultur: "Nur" über die sozialen Medien, glaube ich, kann man heutzutage nicht mehr sagen.

Maihold: Na ja, das Entscheidende ist, wir müssen immer davon ausgehen, in Lateinamerika ist die Verbreitung der sozialen Medien sehr viel höher als in Deutschland. Und Guaidó hat also die Mobilisierungen, die letzthin stattgefunden haben, durchaus über diesen Weg versucht darzustellen. Und das muss einen nicht verwundern, dass die Regierung dann auch dort eingegriffen hat und die Übertragungsgeschwindigkeiten reduziert hat, die Stromversorgung plötzlich ausgefallen ist, um auch diesen Kommunikationsweg einzuschränken. Und diesen Weg wird sicherlich Maduro weiter gehen in seiner Politik, nach und nach die Handlungsspielräume zu beschneiden und sicherzustellen, dass Guaidó sich nicht mehr in dem Maße auf die Masse der Bevölkerung hin bewegen kann.

Deutschlandfunk Kultur: Und wenn sich das Militär weiterhin nicht auf die Seite von Juan Guaidó schlagen wird, dann wird er ja mutmaßlich irgendwann einfach wieder in der Versenkung verschwinden, ein Mann, den Deutschland und 40 andere Staaten als Präsidenten anerkannt haben.

Maihold: Die Zeit spielt für Maduro. Das muss man ganz klar sehen. Insofern hat die Opposition ja auch ganz klar erklärt, und Guaidó in erster Linie, sie wollen keine Verhandlungen. Sie folgen da auch der Vorgabe des US-Vizepräsidenten Pence, der gesagt hat: Jetzt ist nicht die Zeit für Dialog, sondern für Taten. Und Guaidó sagt ganz klar: Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt oder nie. Es geht um alles oder nichts. Jetzt muss Maduro zurücktreten.

Und diesen Druck versuchen natürlich auch die internationalen Unterstützer von Guaidó zusätzlich auszuüben. Die Frage ist nur: Wie weit reichen dabei ihre Möglichkeiten? Und müssen sie nicht sehr viel stärker eigentlich nach innen gehen und den Dialog mit dem Militär und anderen Akteuren suchen?

Deutschlandfunk Kultur: Herr Maihold, man spricht ja heute vielen Ländern zu, dass sie gespalten seien. Was meinen Sie? Ist die venezolanische Bevölkerung auch gespalten?

Maihold: Sie ist tief gespalten durch diese Gegenüberstellung: Wer ist mit dem Regime, wer ist gegen das Regime? Und das führt natürlich auch zu entsprechenden Begrenzungen, denn die Opposition erscheint jetzt plötzlich, verkörpert in der Figur von Guaidó. Aber wir haben ja schon gesehen, dass die Einheit der Opposition eine sehr wacklige ist, dass Maduro sehr erfolgreich ist, wieder den Spaltpilz in der Opposition voranzubringen, weil sie eben nur eine Negativopposition in erster Instanz ist. Das heißt, ihr zentrales Ziel ist, Maduro und sein Regime aus dem Sessel zu heben und dann einen neuen Prozess zu beginnen. Aber schon in diesen nächsten Schritten wird dann die Vielfalt und die unterschiedlichen Auffassungen, die von weit links bis weit rechts gehen in dieser Opposition, sehr schnell deutlich werden.

Und das ist in der Vergangenheit eben eher Manko gewesen. Und auf dieses setzt natürlich jetzt auch weiterhin Maduro, um sich an der Macht zu halten.

Viele Gewaltakteure haben Zugang zu Waffen

Deutschlandfunk Kultur: Sie sagen, eine tief gespaltene Gesellschaft. Es gibt ja Beobachter, die warnen, wenn dieser jetzige Konflikt lange weiter anhielte, dann würde es irgendwann einen Bürgerkrieg geben – und das in einem Land, in dem sehr, sehr viele Waffen unterwegs sind und mit einer Hauptstadt, die die höchste Mordrate der Welt hat.

Maihold: Also, das Schreckensszenario ist für mich eine Implosion des Systems, wo plötzlich alle Leute zur Selbsthilfe greifen und keiner mehr in der Lage ist, in irgendeiner Weise geordnete Bedingungen herzustellen. Da kann es unterschiedliche Formate dafür geben. Das kann sein, dass sich das Militär spaltet und es zu Konflikten zwischen verschiedenen Einheiten des Militärs kommt. Aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass einfach die Zentralmacht so schwach wird, dass eine Fülle von unterschiedlichen Gewaltakteuren – und das geht sozusagen von Drogenkartellen über den ganzen Schwarzmarkt, der natürlich auch bewaffnet ist, zur allgemeinen Kriminalität, zu den bewaffneten Milizen – also, wir haben so viele Gewaltakteure, die Zugang zu Waffen haben, dass so ein Szenario das schlimmste ist, was man sich vorstellen kann.

Deswegen hilft es nicht, nur zu sagen, wir stehen auf der richtigen Seite und unterstützen Guaidó, sondern man muss natürlich auch sagen: Was können wir tun, um zu verhindern, dass es zu solch einem Gewaltszenario mit dem entsprechenden Blutvergießen kommt?

Orchestrierte Unterstützung der USA

Deutschlandfunk Kultur: Da gibt es ja einen Akteur, der sich sehr schnell und sehr laut dazu geäußert hat, nämlich Präsident Donald Trump. Es ist ja vermerkt worden, dass wenige Minuten, nachdem sich Juan Guaidó zum Übergangspräsidenten erklärt hat, er schon von den USA, von Donald Trump, anerkannt worden ist, was darauf schließen lässt, dass er das nicht ganz unabgesprochen getan hat – Guaidó, meine ich.

Maihold: Ganz sicher war das orchestriert. Das war vereinbart. Und es ist ja schon auffällig, in welch hohem Maße gerade Vizepräsident Pence auch das venezolanische Exil in Miami angesprochen hat und dies zu mobilisieren versucht, wie ein republikanischer Senator, wie Ted Cruz, quasi als offizieller spokesman für Trump in dieser Frage agiert.

Also, es ist schon klar, das ist auch eine innenpolitische Dimension der USA, wo sich Trump natürlich auch darum bemüht, Wähler in Florida und Texas, die aus dem Hispano-Lager kommen und das kubanische Exil mit einschließen usw., anzusprechen und damit sich natürlich auch Unterstützung zu sichern.

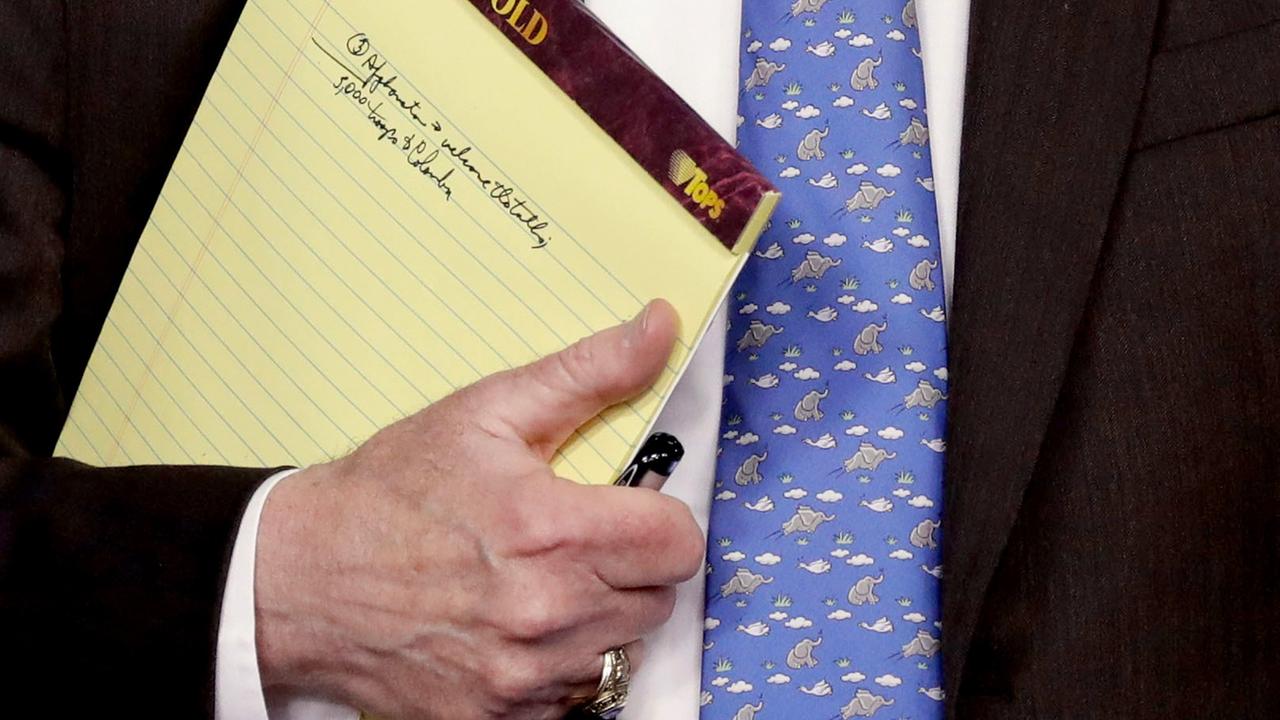

John Bolton, Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, mit einem gelben Notizblock, auf dem der Plan einer Entsendung von Soldaten nach Kolumbien vermerkt ist.© dpa-Bildfunk / AP / Evan Vucci

Deutschlandfunk Kultur: Es gibt ja noch weitere ungemütliche Zeichen – neulich diese Szene mit Sicherheitsberater John Bolton, der da diesen Notizblock unterm Arm hatte, so dass alle sehen konnten, dass da drauf steht "5.000 Soldaten nach Kolumbien" verlegen. Trump schließt ein militärisches Eingreifen dezidiert nicht aus. Er sagt immer: Alle Optionen liegen auf dem Tisch. – Halten Sie das für realistisch, ein militärisches Eingreifen?

Maihold: Also, die Geschichte mit Bolton halte ich eher für einen diplomatischen Taschenspielertrick, um sozusagen die Drohkulisse noch weiter zu verstärken. Ich glaube, wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, angesichts dieser massiven Verbreitung von Waffen im Land ist es ein Himmelfahrtskommando, wenn man meint, man könne durch eine Invasion in diesem Land für Ordnung sorgen. Da würde man wahrscheinlich eher das Chaos hervorbringen. Also, es muss eigentlich allen dran gelegen sein, ein Format hinzubekommen, wo ein geordneter Übergang möglich wird.

Deutschlandfunk Kultur: Ich finde ja interessant, wenn man sich mit Venezuela beschäftigt, dass man plötzlich den Eindruck hat, man ist wieder mitten im eiskalten Krieg gelandet. Je nachdem natürlich, mit wem man spricht und welche Quellen man konsultiert – wir haben gerade über die amerikanische Position gesprochen –, die Gegenposition spricht eben von Yankee-Imperialismus, die USA und auch Deutschland unterstützten mit Guaidó einen Putsch gegen ein sozialistisches Venezuela. – Warum ist das Land immer noch so eine Projektionsfläche?

Maihold: Das ist sicherlich auch Folge dessen, dass Chávez das natürlich so ideologisch aufgepumpt hat und eine Fülle von internationalen Akteuren sich damit identifiziert hat. Denken Sie nur an das Buch von Frau Wagenknecht über Chávez. Er wurde ja zu einer Identifikationsfigur des Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Von dieser Position muss man jetzt erst langsam wieder runterkommen, weil man einfach sieht, es funktioniert nicht und es führt dazu, dass sich die Leute jetzt in einer dramatischen humanitären Krise befinden.

Da ist natürlich immer das Argument, was Maduro bemüht, das sei der böse Imperialismus, schnell zur Hand. Aber man muss halt sehen, das, was als imperiale Geste immer identifiziert wird, der Zugriff auf die Öl-Ressourcen, den haben gegenwärtig China und Russland und geben dafür kurzfristige Kredite. Also, da sind keine anderen Verhaltensmaßgaben, als das seitens der USA vorhanden wäre. Insofern, glaube ich, muss man ideologisch abrüsten. Es wird weiterhin eine hohe Emotionalisierung um diese Frage herum geben, aber ich glaube, wir müssen den Blick auf die Lage der Bevölkerung richten und dass es da zu einer Verbesserung kommt. Wir können hier nicht weiter zusehen.

Deutschlandfunk Kultur: China und Russland haben sehr hohe Beträge in Venezuela investiert, Russland angeblich um die 20 Milliarden Dollar, China 50 Milliarden Dollar. Und die erwarten natürlich im Gegenzug, dass sie etwas dafür bekommen, nämlich das Öl. Das heißt ja aber auch, dass beide Staaten auch ein großes Interesse an einem befriedeten, funktionierenden Staat Venezuela haben.

Maihold: Das haben sie auch ganz sicher. Die Chinesen haben ja schon mehrmals deutlich gemacht, dass sie klarere Arbeitsbedingungen und sichere Kontexte brauchen, wenn sie die Ausbeutung des Öls und die damit verbundenen Investitionen vorantreiben sollen. Letztendlich haben aber beide ein zentrales Interesse, das ist die eigene Interessenswahrung. Das heißt, sie wollen garantiert sehen, dass ihre Schürfrechte auch unter einem neuen Regime gewahrt sind, dass ihre Kredite, die sie dafür gegeben haben, nicht im Nirwana verschwinden. Und China hat ja wegen fehlender Zahlungen Venezuela auch bei der Weltbank verklagt, um die Ansprüche international abzusichern.

Also, hier wird mit allen Perspektiven und Szenarien gerechnet, aber man will natürlich jetzt nicht ein Faktor sein, der zum Sturz von Maduro beiträgt.

Spaltpilz und taktische Winkelzüge

Deutschlandfunk Kultur: Welcher internationale Akteur könnte denn in diesen Konflikt konstruktiv eingreifen?

Maihold: Wir haben jetzt mehrere Akteure auf dem Plan. Wir haben diese Lima-Gruppe lateinamerikanischer Staaten. Wir haben die Europäische Union, die jetzt die Kontaktgruppe ins Spiel gebracht hat. Und wir haben diesen Mechanismus von Montevideo, den Mexiko und Uruguay vorangetrieben haben. Und wir haben den Akteur, der sich schon mal in Venezuela versucht hat, den Vatikan, der gesagt hat, er ruft zum Dialog auf. Und schließlich bleibt noch ein Akteur, der bisher noch nicht aktiv geworden ist. Das sind die Vereinten Nationen.

Letztendlich ist erkennbar: Bisherige Dialogversuche sind immer gescheitert, zum einen an dem Spaltpilz in der Opposition und zum anderen an den taktischen Winkelzügen, die Maduro auf den Tisch gebracht hat. Das heißt, wenn wir uns da nochmal engagieren wollen, sei es als Europa, sei es als Deutschland, müssen wir ein Format nehmen, das so robust ist, dass es diese Erfahrungen ausschließt – möglicher Spaltpilz oder mögliche Winkelzüge – wieder alles lahmzulegen.

Das bedeutet, es muss ein Dialog sein, der in Venezuela stattfindet. Es hilft nichts, irgendwo auf der Welt über Venezuela zu sprechen. Und es muss ein Dialog sein, der auch mit den maßgeblichen Akteuren vor Ort, etwa dem Militär, in Kontakt tritt und damit den Weg ebnet, dass wir vor Ort zu einem Interessensausgleich kommen.

Entscheidend wird dabei sei, ob Maduro letztlich das Szenario – er ist nicht mehr an der Macht – irgendwann akzeptiert. Das wird nicht von der internationalen Gemeinschaft abhängen, sondern das wird von der Machtbalance im eigenen Land abhängen.

Deutschlandfunk Kultur: Natürlich müssen die Gespräche in Venezuela geführt werden. Aber offenkundig braucht es eine internationale Unterstützung dafür, so sieht es zumindest zurzeit aus. Denn von sich aus ist Maduro nicht dazu bereit, Gespräche zu führen. Und er wird ja wahrscheinlich schon gar nicht Gespräche mit denjenigen führen, zum Beispiel mit den USA, mit Deutschland und vielen anderen Ländern Europas, die jetzt seinen Gegenspieler als Präsidenten anerkannt haben. Das ist doch eine verfahrene Situation.

Maihold: Also, ich glaube, wir brauchen eine internationale Begleitung. Da Guaidó den Dialog gegenwärtig ablehnt, ist natürlich das Momentum jetzt nicht das günstigste, aber wir könnten uns natürlich schon überlegen, ob wir mit der Bestellung eines Sonderbotschafters durch die EU und eines Verhandlungsführers seitens der lateinamerikanischen Länder sozusagen eine Kleingruppe schaffen, die in der Lage ist, vor Ort einen Dialog, auch wenn er noch informeller Art ist, in Gang zu bringen.

Die Tatsache, dass das dann in dem Land passiert, ist sicherlich sehr viel wichtiger, als wenn das irgendwo in Uruguay oder sonstwo ist, wo die Verpflichtungen, die damit auf sich genommen werden, sehr viel geringer sind. Und diese Verpflichtungen müssen relativ klar definiert werden am Anfang, um allen Beteiligten deutlich zu machen: Wenn nicht innerhalb einer bestimmten Frist diese oder jene Maßnahmen passieren, dann geht es nicht weiter. Und dann stehen gegebenenfalls die Zeichen auf Sturm.

"Ergebnisse der linken Welle sind sehr begrenzt"

Deutschlandfunk Kultur: Was meinen Sie, Herr Maihold? Ist die Krise in Venezuela ein Einzelfall oder steht diese Situation vielleicht auch prototypisch für ein größeres gescheitertes Experiment, nämlich einen Sozialismus mit lateinamerikanischem Antlitz?

Maihold: Vor einer Dekade haben wir noch von der linken Welle in Lateinamerika gesprochen. Da ging das von Lula bis Chávez usw. Heute müssen wir eigentlich sagen: Die Ergebnisse dieser linken Welle sind sehr begrenzt. Es hat in einigen Ländern Chancen gegeben, nicht zuletzt im Kontext des Ressourcenbooms, Ressourcengelder für marginalisierte Gruppen zu mobilisieren, Cash-Transfers etc. zu machen, die neue Mittelschicht, die wir in Brasilien damals identifiziert haben – all dies steht heute unter dem Eindruck der nachfolgenden Krisen wieder zur Debatte. Und das macht, glaube ich, den Rechtsschwung gegenwärtig aus, dass viele derjenigen, die sich begünstigt fühlten, sich nun vom Abstieg bedroht fühlen und daher eher nach rechts wählen.

Und damit ist dem Reformprogramm die Spitze genommen. Hinzu kommt die massive Korruption, die wir in Brasilien, in Argentinien, in Nicaragua, in Venezuela gesehen haben, die natürlich das Vertrauen der Bevölkerung in diese Führungsfiguren massiv beeinträchtigt hat.

Deutschlandfunk Kultur: Der Politologe Professor Dr. Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt das. – Vielen Dank für das Gespräch, Herr Maihold.

Maihold: Danke Ihnen.