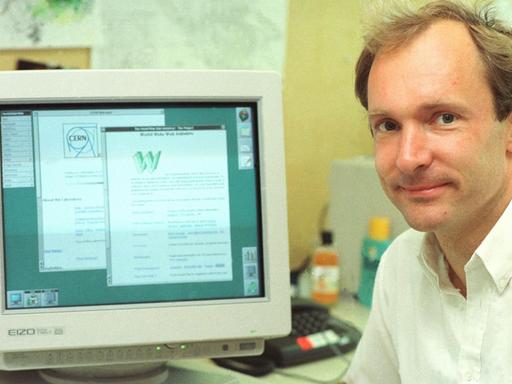

Tim Berners-Lee: "This Is for Everyone"

© Rowohlt

Ein Netz, das alle verbindet

06:51 Minuten

Tim Berners-Lee

Übersetzt von Karsten Petersen

This Is for Everyone. Die unvollendete Geschichte des World Wide WebRowohlt, 2025352 Seiten

28,00 Euro

Der Brite Tim Berners-Lee hat mit seiner Erfindung, dem World Wide Web, für den Durchbruch des Internets gesorgt. Doch die Offenheit des Netzes ist bedroht durch die Großkonzerne aus dem Silicon Valley, warnt der Mathematiker in seiner Autobiografie.

Es gibt nur wenige Erfindungen, die so nutzerfreundlich sind wie das World Wide Web. Mehr als fünf Milliarden Menschen surfen deshalb heute im Netz. Den meisten erscheint das normal, doch tatsächlich ist es ein Wunder – zu verdanken der Genialität und Hartnäckigkeit von Tim Berners-Lee. Wie groß sein Verdienst ist und wie außergewöhnlich er als Mensch – das macht diese Autobiographie sichtbar.

Ungewöhnlich schon die Familie, in die er geboren wird. Die Eltern sind Alan Turing noch persönlich begegnet. Beide hat das maßgeblich geprägt. Auch Tim studiert – wie sie – Mathematik. Computer Science gibt es im Oxford der 70er-Jahre noch nicht. Damals wird schon sichtbar, dass Tim Berners-Lee abseits eingefahrener Bahnen denkt. Seinen Tutor John Moffat zitiert er so:

„John sagte, ich hätte immer eine ganz eigene Art, Aufgaben zu lösen: Ich verwendete immer meine eigene […] Notation anstelle der gängigen Variablen, und manchmal ging ich mit einem etwas schrägen Lösungsansatz an eine Aufgabe heran. Moffat […] ließ sich ganz darauf ein und versuchte, die Dinge aus meiner Perspektive zu sehen.“

Internet an der Kaffeetheke erfunden

Teil dieser eigenen Perspektive: die Vision vom World Wide Web, die Berners-Lee nach dem Studium entwickelt. 1980 beginnt er in der Schweiz am CERN zu arbeiten, der Europäischen Organisation für Kernforschung. Wissenschaftler aus zwanzig Ländern arbeiten hier eigentlich zusammen, tatsächlich aber getrennt, weil sie völlig inkompatible Computersysteme nutzen. Was hilft, ist der Austausch beim Kaffee. Für Berners-Lee der entscheidende Anstoß.

„Die zwanglose Atmosphäre an dieser kleinen Kaffeetheke mit all den brillanten Leuten, die über diverse Sprachen und technische Disziplinen hinweg zusammenarbeiteten – ich fragte mich, ob es möglich wäre, diese Funktionalität […] nachzubilden. Ich wollte eine Möglichkeit finden, solche Informationen zu speichern, und zwar genau in der Form, wie sie hereinkamen, in zufälligen Schüben, um nach und nach ein Bild des gesamten Systems aufzubauen. Jeder Mensch sollte zu jeder Zeit neues Wissen zu jedem beliebigen Thema hinzufügen können.“

Aber wie? Den Heureka-Moment, die plötzliche Erleuchtung, habe es nie gegeben, schreibt Tim Berners-Lee.

„Vielmehr kristallisierte sich langsam und geduldig eine Idee heraus. Über einen längeren Zeitraum spornte diese Idee meine Beharrlichkeit an, und nach und nach brachte diese Beharrlichkeit eine Erfindung hervor, die die Welt verändern würde.“

Basis für das Internet musste gemeinfrei sein

Zehn Jahre später, im Mai 1990, präsentiert er die Idee des World Wide Webs, einer Technologie, mittels derer man – anders als bis dahin im Internet üblich – zwischen Inhalten verschiedenster Beschaffenheit navigieren kann: Texten, Bildern, inzwischen auch Audios und Videos. Die Erfindung dahinter: das System des Hypertexts. Ausführlich beschreibt Berners-Lee, wie er Schritt für Schritt das Web entwickelt hat. Er erklärt technische Einzelheiten und berichtet von Konkurrenzkämpfen, etwa wenn es um bestimmte Standards geht. Hier wird er immer wieder sehr technisch. Und doch fasziniert es, dem Entwickler über die Schulter zu schauen. Dabei ist nicht nur seine Erfindung ein Segen für die Menschheit. Auch seine Pläne, wie damit zu verfahren sei, sind es.

„Mir wurde klar, dass die einzig erfolgversprechende Strategie darin bestand, das geistige Eigentum, das dem Web zugrunde lag, gemeinfrei zu stellen. […] Damit das Web erfolgreich sein konnte, musste es kostenlos nutzbar sein.“

Technische Standards unabhängig von Konzernen

Berners-Lee überzeugte das CERN davon, den Quellcode des Webs zu veröffentlichen und gemeinfrei zu stellen. Das ist der zweite große Strang in der Autobiografie des Briten: Sein Ringen darum, die Kommerzialisierung des World Wide Webs aufzuhalten. Denn mit steigenden Nutzerzahlen wuchsen auch die Begehrlichkeiten. Deshalb gründet er 1994 das World Wide Web Consortium, kurz: W3C, um technische Standards transparent zu entwickeln und zu verhindern, dass einzelne Unternehmen das Web kontrollieren können. Sein Fazit:

„Es funktionierte – auch heute noch verwendet jeder im Web dieselben vom W3C abgesegneten HTTP-Protokolle und HTML-Standards. Selbst einige der sehr mächtigen Player, die später dazukamen – Apple, Microsoft, Google –, halten sich nach wie vor an diese Interoperabilitätsstandards. Ich finde es bemerkenswert, dass in einer profitorientierten Welt sowohl das Web als auch das Internet immer noch durch dieses auf Kollaboration basierende Modell überleben.“

Kritik an Zentralisierungstendenzen

Dennoch ist das Internet heute nicht mehr so offen, wie es von Tim Berners-Lee gedacht war. Deutlich kritisiert der Brite die Zentralisierungstendenzen im Netz – angetrieben durch die Plattformunternehmen aus dem Silicon Valley. Und warnt vor den Gefahren für die Demokratie, die von sozialen Netzwerken ausgehen.

Seine Hoffnung, dass das World Wide Web reparierbar ist, hat er aber nicht verloren. Die von ihm entwickelte SOLID-Technologie soll es wieder dezentraler machen und den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben, die derzeit in den Händen der großen Tech-Unternehmen sind.

Doch ob dies gelingen kann? Dies bleibt offen. Denn auch das wird in diesem lesenswerten Buch klar: Die Zeiten, in denen sich so gemeinschaftsstiftende Ideen wie das World Wide Web durchsetzen konnten, sind vorerst vorbei.