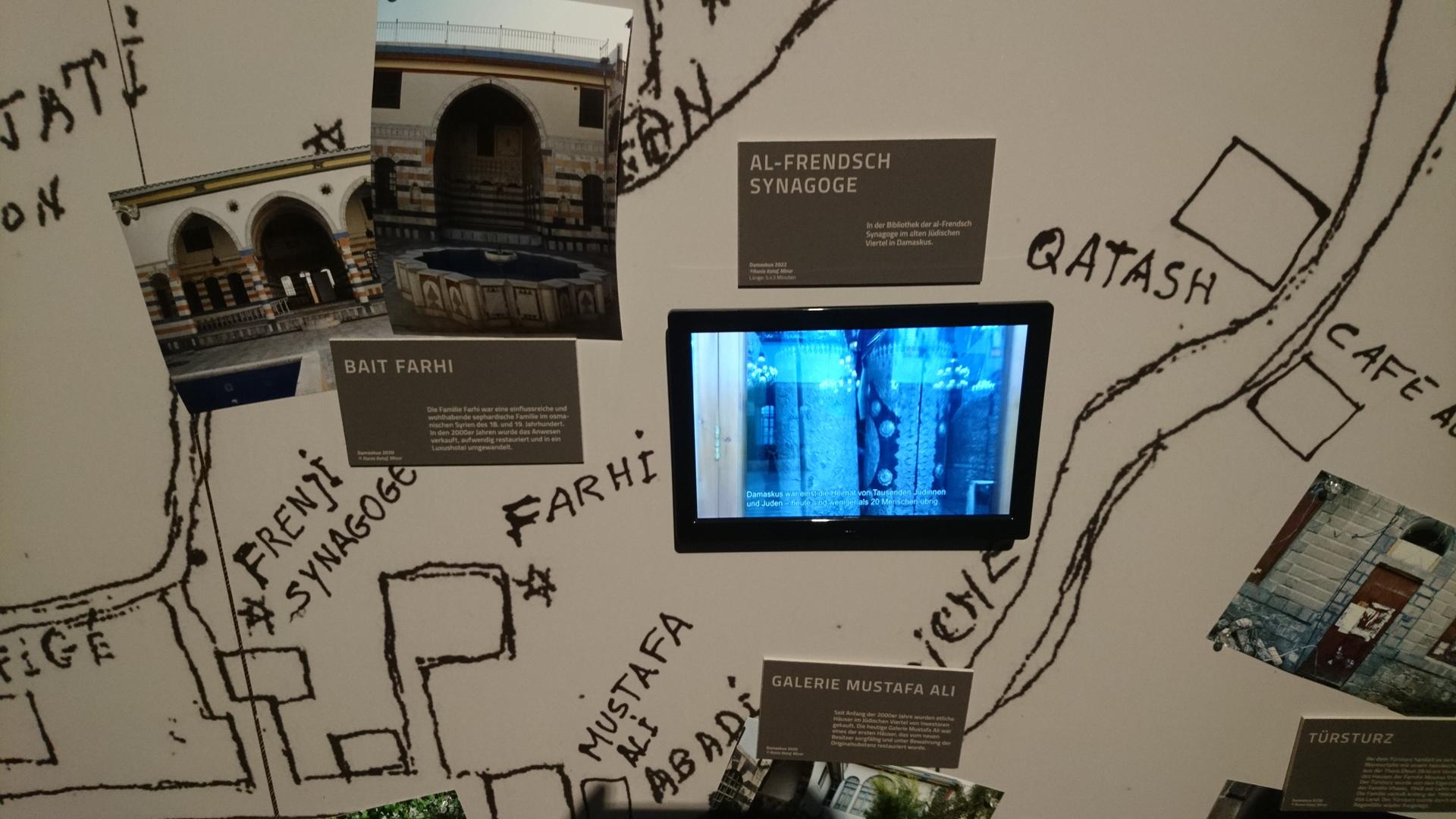

An zentraler Stelle der Schau zeigt ein handgezeichneter Plan die Altstadt von Damaskus mit dem jüdischen Viertel. Dieser Plan kursierte im Internet. Er stammt angeblich von einem ausgewanderten Juden und benennt nicht nur alle Straßen und Gassen, sondern auch zwei Synagogen und den Palast einer reichen jüdischen Familie. Für die Ausstellung wurde er so stark vergrößert, dass er nun die Wandfläche füllt.

Gegen das Vergessen

Durch dieses Aufblasen ist er unscharf geworden, aber das passt nicht schlecht zum Thema verblassender Erinnerung an verlorene Heimat. Eingefügte Fotografien der syrischen Fotografin Rania Kataf von übrig gebliebenen Straßenzügen, Architekturen, Innenhöfen, Ornamenten sollen helfen, die Erinnerung wieder zu schärfen. „Viele Leute waren überrascht, dass das jüdische Viertel noch steht, dass die Synagoge noch in Betrieb ist", sagt Kurator Jabbar Abdullah. "Die Menschen - es sind nicht viele, laut Statistik sind es ungefähr zwölf Personen, aber viele denken: Das gibt’s alles nicht. Es ist uns wichtig, dass man zeigt, dass man darüber redet, dass die Menschen, die jetzt leider nicht mehr in Syrien sind, über ihre Erinnerungen erzählen.“

Und diese Erzählungen finden sich in diversen Videos, die ebenfalls in den Stadtplan in Form kleiner Screens eingefügt sind. Darunter die Erinnerungen des Arztes Haim Daye, 1946 in Aleppo geboren, der in den 1990er Jahren nach Israel flüchtete und heute in Tel Aviv lebt und vom weitgehend freundschaftlichen Zusammenleben von Juden und Arabern berichtet.

Alte Bekannte wieder getroffen

Kurator Jabbar Abdullah, der diese Ausstellung nicht nur fürs deutsche Publikum, sondern auch für die vielen in Köln lebenden geflüchteten Landsleute inszeniert hat, erzählt von den verblüffenden Reaktionen syrischer Besucher auf dieses Video: „Letztens waren Syrer hier und sie haben ihn sofort erkannt: 'Ah, ich kenne ihn!' Sie waren bei ihm in der Praxis, weil er richtig bekannt war als Arzt in Aleppo. Diese Begegnung durch eine Ausstellung - das finde ich genial."

Erinnerungen an die jüdischen Nachbar:innen

Die Recherchen zur jüdischen Kultur in Syrien wurden vor allem von der Kulturwissenschaftlerin Tanja Lenuweit betrieben, die sich in ihrem Projekt „Gang der Geschichte(n)“ den Erzählungen von Zugewanderten über Jüdinnen und Juden, die Schoa und Israel widmet: „Von allem, was wir jetzt von unterschiedlichen Quellen, die wir hatten, sehen konnten, war, dass eigentlich das Zusammenleben nachbarschaftlich war, dass die Gewohnheiten ähnlich waren, dass man ähnliche Gerichte aß; man kannte sich."

Bei Interviews, die wir hier geführt haben mit Syrer:innen unterschiedlichen Alters - teilweise gab es noch Menschen, die jüdische Nachbarn erlebt haben - haben alle sehr warm davon gesprochen, auch teilweise gesagt, wie schön es wäre, wenn man wüsste, was aus den Menschen geworden ist, wenn man die wiedersehen könnte. Es gab bestimmte Geschichten so um Schabbat herum, dass man denen an Schabbat Licht angemacht hat. Das ist zum Teil auch ein Narrativ: den gütigen Arzt oder Apotheker, der geholfen hat, obwohl Schabbat war - der vielleicht einfach nur gesagt hat, was zu tun ist usw., also das ist sehr stark da. Es gibt so eine Erinnerung dran und so eine Verbindung auch.

Armut, Pogrome, Auswanderung

Dass jüdische Kultur in Syrien vornehmlich in die Erinnerung verbannt ist, hat mit den großen Exodus-Bewegungen zu tun, die um 1900 und dann wieder nach der Staatsgründung von Israel stattfanden. Als um die Jahrhundertwende und nach Eröffnung des Suez-Kanals industriell hergestellte europäische Waren, vor allem Textilien, das Osmanische Reich überschwemmen, werden viele jüdische Handwerker arbeitslos und emigrieren vor allem nach Amerika. Auch die Einführung der Wehrpflicht für alle trägt zur Auswanderung jüdischer Familien bei. Die zweite große Auswanderungswelle ereignet sich nach der Staatsgründung von Israel. Der junge syrische Staat ist von Anfang an propalästinensisch, 1948 kommt es zu Pogromen. „Also es passiert da was. Aber es gibt auch viele Erzählungen, dass muslimische Nachbarn ihre jüdischen Nachbarn verstecken“, so Tanja Lenuweit.

Nur noch Ruinen sind übrig geblieben

Auch der prächtigste Palast in der Altstadt von Damaskus, der Schamaaya-Palast am Rande des jüdischen Viertels, steht plötzlich leer, weil die Besitzer das Land verlassen haben. Die Regierung konfisziert ihn. „Was der syrische Staat dann macht, in den Fünfziger Jahren, ist, dass er in diesem Palast palästinensische Flüchtlingsfamilien unterbringt. Also dieser Palast wird aufgeteilt, in verschiedene Räume, und jede Familie kriegt einen Raum. Es gibt einen syrischen Schriftsteller, Ali Al-Kurdi, der hier in Deutschland im Exil lebt, in Weimar, der hat ein Buch geschrieben, das es nur auf Arabisch gibt. Der ist in diesem Schamaaya Palast aufgewachsen, also dessen Familie ist dahin gezogen. In den Kapiteln, die übersetzt sind, beschreibt er das dann auch, also wie spannend die das finden. Und es sind praktisch Palästinenser, Palästinenserinnen mitten im jüdischen Viertel, und es gibt noch Juden und Jüdinnen dort. Es passiert eine Gleichsetzung zwischen Juden und Israelis, was ja ganz oft der Fall ist, und dafür werden die verlassenen jüdischen Häuser jetzt palästinensischen Familien zu Verfügung gestellt."

Und obwohl einige Fotos in der Ausstellung zeigen, dass der heutige Zustand des Schamaaya-Palastes beklagenswert ist, ahnt man doch dessen ehemalige Pracht. Ein Film von der Restaurierung der Al-Frendsch-Synagoge zeigt dann die einzige Synagoge von Damaskus, die von den wenigen heute noch verbliebenen Juden und Jüdinnen genutzt wird. Das prächtige Gebäude war Ende des 15. Jahrhunderts die erste Synagoge, die innerhalb der Stadtmauern von Damaskus gebaut wurde.

Unklarheit über die Geldgeber

Wer allerdings die Gelder für die Restaurierung gibt, ist nicht ganz klar. Sind es die Familien amerikanischer Migranten, die so die Erinnerung an die Bedeutung jüdischer Kultur bewahren möchten? Oder ist es der syrische Staat, der damit jahrhundertealte Kulturtraditionen Syriens unterstreichen will? Sogar der russische Machthaber Putin reklamiert die Geldgeberschaft für sich.

Es ist das Anliegen dieser Syrien-Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Joest Museum, eine Vorstellung von Syrien zu vermitteln, die nicht durch Bilder der Zerstörung, des Krieges, des IS oder des zerstörten Palmyra bestimmt ist. Vielmehr werden die heute noch lebendige Alltagskultur, die Erinnerungen an multikulturelle Nachbarschaft in den Fokus gerückt. Damit wird ein Kapitel syrischer Geschichte aufgeschlagen, das auch für viele deutsche Besucher:innen aufschlussreich sein dürfte.

„Ich weiß nicht, wie klar das in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist, dass es im arabischsprachigen Raum Judentum gab. Aber dass es da so eine Geschichte gibt, und dass das ein Teil davon ist – ich glaube für Israelis ist das klar, weil ganz viele in Israel sind, aber in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist es etwas, was nicht unbedingt im Bewusstsein ist“.

Und natürlich richtet sich diese Ausstellung, die auch die schlimmen Erfahrungen von Juden und Jüdinnen in Syrien nicht verschweigt, gegen mögliche Stereotype in den Köpfen von Deutschen, aber auch von etwa 15.000 syrischen Geflüchteten, die zum Beispiel in Köln leben.

„Es gibt diese Idee eines muslimischen Antisemitismus, der zum Beispiel durch syrische Geflüchtete nach Deutschland käme, und für uns war die Frage zu gucken: Okay, was bringen Menschen wirklich für Erzählungen mit? Also es ging uns nicht darum, wie können wir jetzt den Antisemitismus, den Leute haben oder nicht haben, kategorisieren. Wir wollen den nicht wegleugnen. Aber es ging darum zu gucken: Vielleicht gibt es andere Erzählungen, an die man anschließen kann?“

Die Interviews, die Tanja Lenuweit zum arabisch-jüdischen Zusammenleben gesammelt hat und die in Begleitheften zu finden sind, bieten für Deutsche, Syrer und die jüdischen Bürger:innen Kölns die Möglichkeit Vorurteile abzubauen und sich mit der Idee multikulturellen Zusammenlebens zu befreunden.

„Syrien – Gegen das Vergessen“ ist eine Ausstellung, die nicht nur an die verlorenen Kunstschätze und Monumente von Palmyra erinnert, sondern eben auch an den Verlust von immateriellem Erbe wie der jüdischen Kultur. Insofern steht diese Schau für eine Neuorientierung von Museen, die sich nun nicht länger „Ethnologische Sammlungen“ nennen, sondern „Museen der Kulturen der Welt“ - und da geht es zunehmend mehr um das Hören von Stimmen, um Zeugnisse von Betroffenen, die sich mit Städten, Objekten, Architekturen, Bevölkerungsgruppen verbinden, um Kultur, die gerade noch war und schon verloren ist. Und nur noch in der Erinnerung lebt.

Syrien - Gegen das Vergessen

bis 11. September 2022

Rautenstrauch-Joest-Museum / Kulturen der Welt

Cäcilienstraße 29-33

50667 Köln

rautenstrauch-joest-museum.de