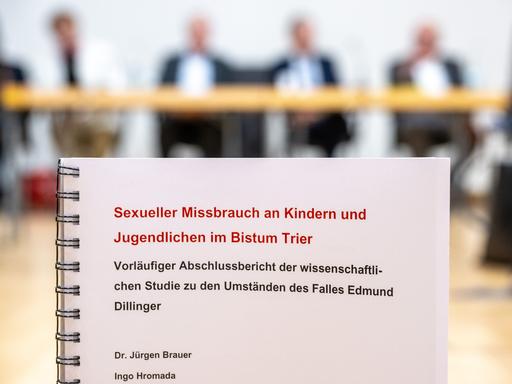

Mehr Täterschutz als Opferhilfe

Eine neue Studie arbeitet sexuellen Missbrauch durch Kleriker im Bistum Trier auf. Sie zeigt Fehler und Versäumnisse im Umgang mit den Fällen – beispielsweise Milde gegenüber Tätern aus der Kirche und wenig Fürsorge für die Opfer.

Ein neuer Bericht zu sexuellem Missbrauch im Bistum Trier belastet den amtierenden Bischof Stephan Ackermann und seinen Vorgänger Reinhard Marx. Beide Bischöfe hätten nicht alles getan, um Missbrauchsfälle transparent aufzuklären.

Die Journalistin Christiane Florin bewertet die Studie als „ambivalent“. Sie kritisiert, dass die Studie die Erzählung der Kirche übernehme, wonach ein Lernprozess stattgefunden habe. Die moralische Fallhöhe, die die katholische Kirche selbst aufbaue, werde nicht problematisiert.

Worum geht es in der neuen Missbrauchstudie?

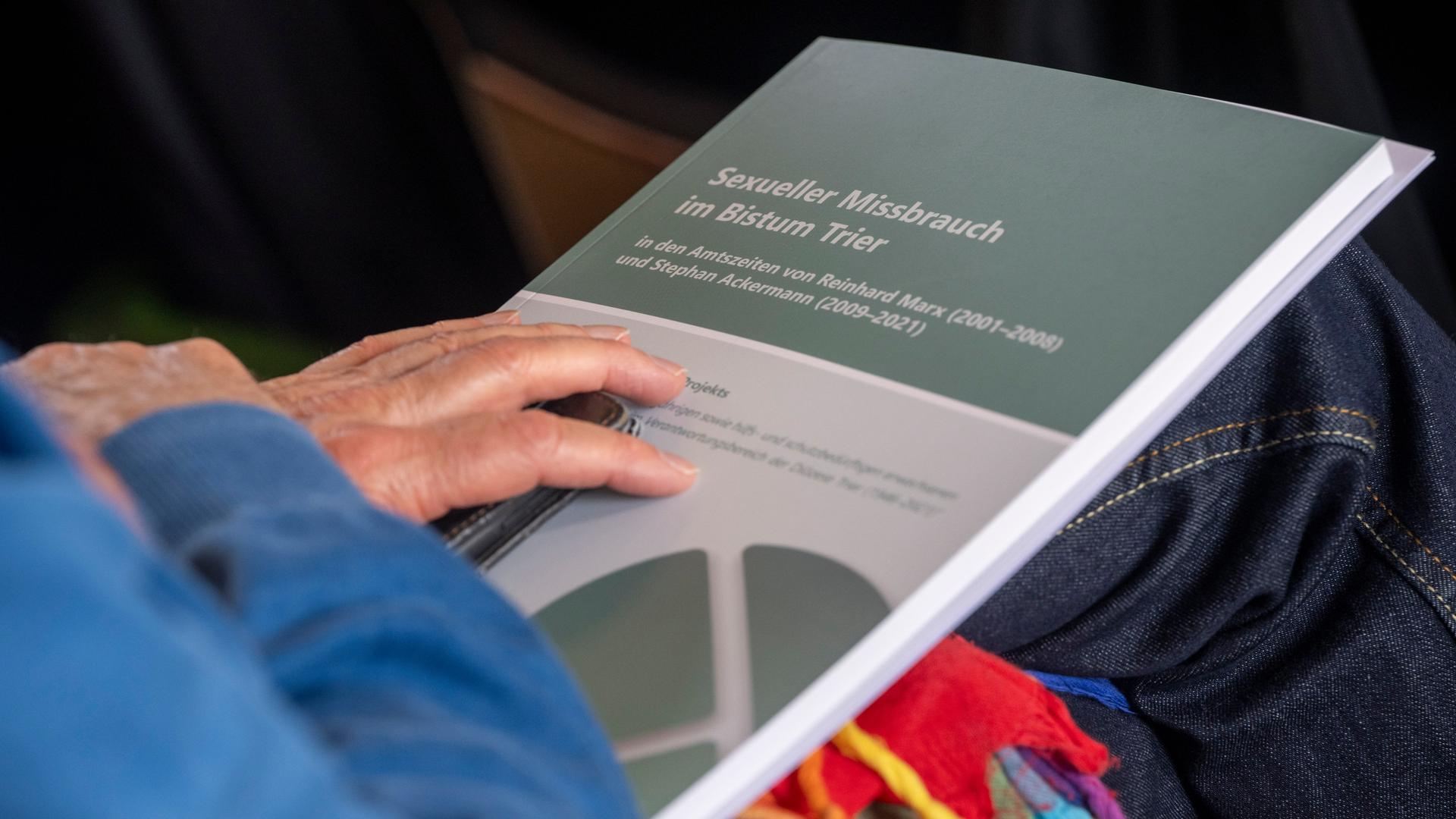

Der neuste Bericht der Universität Trier untersucht sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen sowie hilfe- und schutzbedürftigen Erwachsenen im Bistum Trier während der Amtszeiten der Bischöfe Reinhard Marx (2001–2008) und Stephan Ackermann (2009–2021).

Dafür wurden fast 1300 Akten ausgewertet. Zudem sprachen die Historiker mit Betroffenen und Zeitzeugen. Die Studie nennt für den untersuchten Zeitraum 2001 bis 2021 37 Beschuldigte (21 unter Marx, 16 unter Ackermann) und mindestens 59 Betroffene.

Marx war von 2002 bis 2008 Trierer Bischof und ist heute Erzbischof von München und Freising. 2010 wurde er zum Kardinal ernannt. 2021 hatte er dem damaligen Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten – er wolle „Mitverantwortung für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs“ in der katholischen Kirche übernehmen, hieß es. Der Papst lehnte ab.

Die aktuelle Studie ist der dritte Teil eines Freiwilligen-Projekts der Universität Trier, das vom Bistum Trier unterstützt wird. Die Historiker untersuchen dabei Missbrauchsfälle im Bistum zwischen 1946 bis 2021. Für den Gesamtzeitraum der Studie seien bislang etwa 250 Beschuldigte identifiziert worden, schreiben die Autoren Lena Haase und Lutz Raphael. Etwa 730 Menschen seien bislang als Betroffene bekannt.

Die Untersuchung wurde von der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Trier in Auftrag gegeben. Insgesamt soll die Aufarbeitung sechs Jahre dauern. Derzeit stellen sich alle 27 Bistümer bundesweit einer unabhängigen Aufarbeitung durch eingerichtete Kommissionen.

Das Jahr 2010 gilt im Bistum Trier als Wendepunkt. Die damals öffentlich gewordenen Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg führten auch in Trier zu mehr als 150 Meldungen von Personen, die in früheren Jahren von Priestern in Trier sexuell missbraucht worden waren.

Ackermann war von 2010 bis 2022 Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Daher galt dem Bistum Trier eine besondere Aufmerksamkeit.

Die Ergebnisse der Studie

Die Studie deckt Versäumnisse und Fehler der Bistumsleitung während der Amtszeit von Marx auf. Dazu zählt eine mangelnde Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden bei Fällen sexualisierter Gewalt: Das Bistum informierte die Staatsanwaltschaft in keinem einzigen „Neufall“.

Auch fällt fehlende Fürsorge für Betroffene auf: Nur in zwei dokumentierten Fällen wurde Betroffenen konkrete Hilfe angeboten. Die in den Leitlinien von 2002 vorgesehene Unterstützung des sozialen Umfeldes – also der Gemeinden und Familien – wurde nicht umgesetzt.

Schließlich zeigt sich eine „pastorale Milde“ im Umgang mit Tätern aus der Kirche: In vier von zwölf Fällen sexualisierter Gewalt hätten die Meldungen keine Konsequenzen für die Beschuldigten gehabt, so die Studie. Sie wurden versetzt, jedoch nicht ausreichend überwacht.

Unter Bischof Ackermann stellt die Studie zwar insgesamt Fortschritte fest; in seiner Amtszeit sei intern konsequenter ermittelt worden. 16 Beschuldigte wurden gemeldet, von denen 15 als plausibel eingestuft wurden. 13 Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft und die Glaubenskongregation zur Prüfung einzuleitender Strafverfahren gemeldet. Sanktionen wurden in zehn der 15 Fälle verhängt.

2018 wurde eine routinemäßige Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften vereinbart.

Allerdings habe es weiterhin eine unzureichende Kommunikation und Transparenz sowie eine problematische Personalpolitik gegeben.

Allerdings habe es weiterhin eine unzureichende Kommunikation und Transparenz sowie eine problematische Personalpolitik gegeben.

Der Fall „Karin Weißenfels“

Der Fall „Karin Weißenfels“ wird in der Trierer Studie nur am Rande behandelt. Dabei handelt es sich um eine Gemeindereferentin aus Trier. Unter dem Pseudonym "Karin Weißenfels" berichtete sie von Missbrauch und sexuellen Übergriffen durch einen Priester von den 1980er- bis zu den 2000er-Jahren.

Sie wurde von einem ihrer vorgesetzten Priester schwanger. Dieser und ein weiterer Priester drängten sie zu einem Schwangerschaftsabbruch. Weißenfels gilt dadurch als traumatisiert. Sie erhielt eine Anerkennungsleistung für den Missbrauch, wartet jedoch bis heute auf eine vollständige Aufarbeitung ihres Falles. Nun hat sie eine Strafanzeige gegen Bischof Ackermann bei Papst Leo XIV. erstattet.

Reinhard Marx zeigte keine Sensibilität dafür, dass erwachsene Frauen Opfer sexualisierter Gewalt werden können, kritisiert Dlf-Kirchenexpertin Christian Florin den Umgang des Bistums mit dem Fall Weißenfels. Als Bischof von Trier sei er gegenüber den beschuldigten Priestern äußerst milde gewesen. Eine Strafe wegen Mitwirkung an einem Schwangerschaftsabbruch wurde vom Vatikan bald wieder aufgehoben.

Laut Florin legen Unterlagen nahe, dass sich Marx als Bischof sogar persönlich in Rom für eine Begnadigung des Priesters eingesetzt habe. Dieser sei später in eine hohe Position im Bistum aufgestiegen.

Auch Ackermann beging im Fall Weißenfels einen schwerwiegenden Fehler: Im Jahr 2022 nannte er den Klarnamen von „Karin Weißenfels“ in einer internen Besprechung. Dafür wurde er vom Amtsgericht Trier rechtskräftig verurteilt.

Kritik an der Missbrauchsstudie

Die Initiative der von Missbrauch Betroffenen im Bistum Trier – "Missbit"– ist von der Studie enttäuscht, erklärt Hermann Schell von "Missbit": Es sei nicht gelungen, die Perspektive der Betroffenen einzubinden – sie seien nicht eingeladen worden, um beispielsweise gemeinsam die Studie durchzugehen.

Dlf-Kirchenexpertin Christiane Florin sieht die Studie als ambivalent: Zwar wird historisch rekonstruiert, was passiert, wenn Priester des Missbrauchs beschuldigt werden.

Auch benennt die Studie deutlich, dass die Kirchenvertreter ihre Pflichten – etwa zur Aufklärung, Fürsorge, Information kirchlicher und staatlicher Behörden, Sanktionierung und zur Prävention – nicht ausreichend nachgekommen sind.

Andererseits übernimmt die Studie das Narrativ, Bischöfe hätten inzwischen dazugelernt. Auch zeigt die Studie viel Verständnis für kircheninterne Abläufe – beispielsweise mit der Aussage, Bischöfe hätten es schwer, wenn schuldige Priester uneinsichtig seien.

Schließlich fehlt eine Analyse der religiös begründeten Machtverhältnisse oder der Bedeutung der Weihe. Doch gerade diese kann erklären, warum Täter besser geschützt wurden als Kinder und Jugendliche. Denn in Missbrauchsfällen entscheiden Bischöfe – also geweihte Männer – über andere geweihte Männer, nämlich Priester. Die Strafen fallen dann oft milde aus, denn ein Bischof sieht in einem anderen Priester einen Sohn oder Bruder – und nicht etwa einen Straftäter.

csh