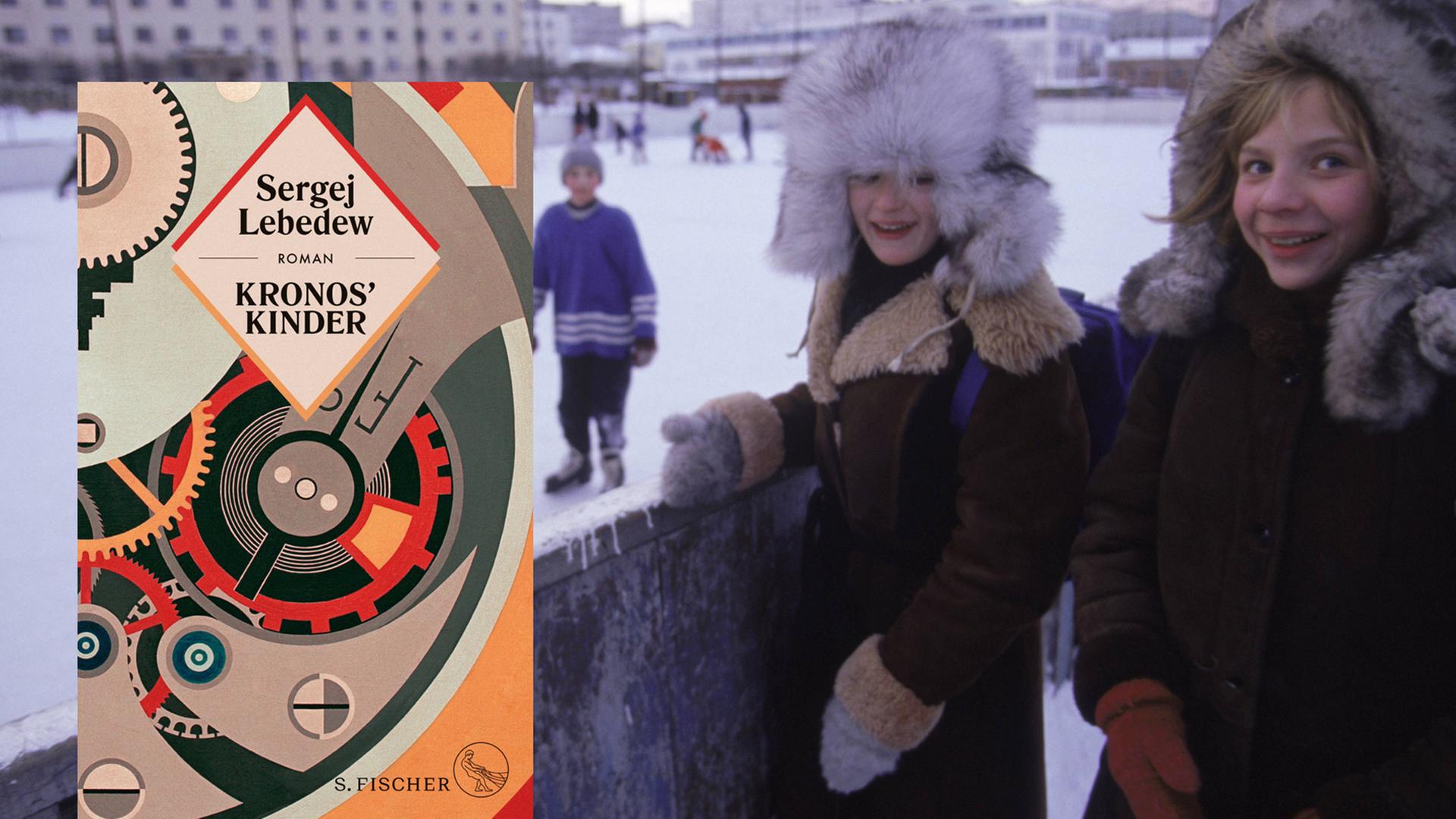

Sergei Lebedew: "Kronos' Kinder"

Aus dem Russischen von Franziska Zwerg

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018

384 Seiten, 24 Euro

"Die sowjetische Sprache ist eine andere als die Russische"

In seinem Roman "Kronos' Kinder" erzählt Sergej Lebedew mit autobiografischen Anklängen vom schwierigen Verhältnis zwischen Russen und Deutschen. Sein Geologie-Studium habe ihm geholfen, eine Sprache für die sowjetische Vergangenheit zu finden, sagt er.

Andrea Gerk: Ein russischer Junge entdeckt beim Friedhofsbesuch mit seiner Großmutter, dass er deutsche Vorfahren hat, und macht sich als Erwachsener auf den Weg nach Halle, Leipzig und Münster, um mehr über die Ursprünge seiner Familie herauszufinden. In seinem neuen Roman "Kronos' Kinder" erzählt der 1981 geborene russische Schriftsteller Sergej Lebedew von dieser Spurensuche und von der Tragik des deutsch-russischen Verhältnisses. Zurzeit lebt Sergej Lebedew in Berlin.

Mit einem Mal ein Achtel Deutscher

Herr Lebedew, die Hauptfigur in Ihrem Roman heißt Kirill, und eines Tages nimmt ihn seine Großmutter mit auf den deutschen Friedhof in Moskau und kratzt mit einem Metallschwamm die Grabsteine frei, auf denen dann deutsche Namen der deutschen Vorfahren dieser Familie sichtbar werden, und Kirill wusste davon gar nichts. Warum schockiert oder überrascht ihn das, was bedeutet es, in Russland deutsche Vorfahren zu haben?

Lebedew: Ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Erfahrung schildern, denn es handelt sich bei diesem Familiengrab um das Grab meiner eigenen Familie. Eigentlich nennt man ihn deutschen Friedhof, aber ursprünglich wurden dort alle beerdigt, die nicht orthodox waren. Da die Deutschen nun einmal die größte Gemeinde in Moskau stellten, hat man diesen Friedhof dann deutschen Friedhof genannt.

Im Gespräch: Der russische Schriftsteller Sergej Lebedew.© privat

Wenn ich in meiner Kindheit auf diesem Friedhof war, dann hatte ich das Gefühl, in ein fremdes Land zu gehen, weil man in den 80er-Jahren in Moskau überhaupt keine Ausländer traf. Und es war nicht nur ein fremdes Land, das man dort betrat, sondern man betrat auch ein Land, das der Vergangenheit angehörte. Es war wie eine Insel aus der vorrevolutionären Zeit in Moskau. Für ein sowjetisches Kind sich vorzustellen, dass man irgendeine Verbindung, eine persönliche Verbindung zu Ausländern haben könnte, das war einfach unerhört.

Wenn wir als Kinder typische Kinderspiele gespielt haben, haben wir immer noch den Zweiten Weltkrieg gespielt. Keiner wollte der Deutsche sein. Man wollte ein Mitglied der Roten Armee sein, aber eben um Gottes Willen kein Deutscher, nicht mal eine halbe Stunde lang. Und wenn man dann als Deutscher ausgewählt wurde, dann war das immer etwas Seltsames, etwas sehr, sehr Komisches. Wenn dir dann als Kind plötzlich bewusst wird, du bist vielleicht zu einem Achtel oder zu einem Sechzehntel Deutscher, dann war das ein Schock. Und zwar für alle, die plötzlich erfuhren, dass sie deutsche Wurzeln hatten.

"Aus der Geschichte herausgeschnitten"

Gerk: Kirill macht sich dann irgendwann auf den Weg nach Deutschland und recherchiert dort, offenbar wie Sie. Das hat also viel mit Ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun, aber es ist sehr poetisch geschrieben. Sie sind ja auch Lyriker und Poet. Wie ist das Verhältnis in diesem Roman zwischen Fiktion und Biografie?

Lebedew: Ich würde sagen, die Ursprungsidee beruht wirklich auf Fakten. Ich bin ja damals wirklich nach Deutschland gekommen und habe recherchiert, wer meine Ahnen sind, habe mich dann auch mit den Nachkommen getroffen, nachdem man über Hunderte Jahre keinen Kontakt gehabt hatte. Aber von diesem Punkt an habe ich mir diese Geschichte ausgedacht, würde ich sagen. Damit sie einerseits allgemeiner, andererseits auch poetischer wird.

Sie müssen sich vorstellen: Wenn Sie in der Sowjetunion geboren worden sind, dann wurden Sie aus der Geschichte herausgeschnitten. Alles, was vor 1917 passiert ist, dass Leute in andere Länder gereist und dass sie dort tätig waren, dass sie an historischen Ereignissen teilgenommen haben, all das war irgendwie unvorstellbar. Ich habe durch diese Recherche zu einem gewissen Gleichgewicht zu mir selbst gefunden.

Eine Sprache für die sowjetische Vergangenheit

Gerk: Sie haben ja nicht nur Journalismus, sondern auch Geologie studiert, genau wie Ihre Eltern. Ist das vielleicht auch ein Antrieb, dass Sie so gerne in der Vergangenheit herumbohren und Schichten freilegen? Hat das eine vielleicht was mit dem anderen zu tun, denn Sie hatten ja auch in früheren Romanen sich schon sehr in die Vergangenheit vertieft.

Lebedew: Die Geologie hat mir dabei geholfen, eine Sprache für diese sowjetische Vergangenheit überhaupt erst zu finden. Für einen Geologen ist es ja so: Wenn man etwas zutage bringt, dann ist das ja etwas, was schon mehrere Male verändert worden ist, was man vielleicht auch schon manipuliert hat. Es ist ja gar nicht die reine Vergangenheit, die im Stein sozusagen sichtbar wird. Und ähnlich ist es mit der sowjetischen Geschichte. Sie ist so oft neu geschrieben worden, neu interpretiert worden, und auch in der Geisteshaltung der sowjetischen Menschen hat sie so viel immer wieder neu verändert, dass nur die Geologie mir die Möglichkeit gab, meine Sprache für diesen Prozess zu finden.

Literatur ist die Sprache der Stille

Gerk: Ist das auch für Sie die Aufgabe von Literatur, die Geschichte aufzuarbeiten, um auch so die Voraussetzungen unseres Denkens und all der Ideologien, mit denen wir beeinflusst werden sollen, zu hinterfragen?

Lebedew: Meiner Meinung nach, ist die Literatur eigentlich die Sprache der Stille. Durch die 70 Jahre Sowjetunion hat das nicht nur Menschen geformt, beispielsweise im Gehorsam, sondern es hat auch die Sprache ganz konkret betroffen. Die sowjetische Sprache ist eine andere, als die russische Sprache war. Es gibt so viele Wörter, die man nicht mehr benutzt, die aus ideologischen oder aus Zensurgründen ausgemerzt worden sind. Es ist die Aufgabe der Literatur, genau diese Worte wieder zurück in die russische Sprache zu führen.

Gerk: Aber wer so genau hinsieht wie Sie und auch so Begriffe genau hinterfragt, hat es ja nicht immer einfach. Ich habe gelesen, dass sie für ihren letzten Roman, "Menschen im August", in Russland lange keinen Verlag gefunden haben. Darin ging es auch um die Erinnerungen der Großmutter, ihr Tagebuch spielt da eine Rolle. Wie war das jetzt bei "Kronos' Kinder", gab es da seitens der russischen Verlage ebenfalls Bedenken?

Lebedew: Diesmal war es einfacher. Es ist veröffentlicht worden, aber dann ist es irgendwie verschwunden. Es gab kaum Kritiken, es gab kaum Artikel über dieses Buch, und man fühlte sich so ein bisschen, als würde man in einem tonlosen Raum agieren, in dem es überhaupt kein Echo mehr gibt. Das hat mich so ein bisschen an die Zeiten erinnert, wie in der Sowjetunion Bücher über Samisdat veröffentlicht wurden. Man hat sie zwar weiter verbreitet, das hatte was mit Untergrundliteratur zu tun, und nur so zirkulierte Literatur damals. Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass ein Buch wie meins eben ähnlich wie Samisdat damals zu Sowjetzeiten heute auch zirkuliert.

"Es gibt in Russland keine Regeln, was gefährlich ist"

Gerk: Wie ist es denn überhaupt für Sie und Ihre Situation? Sie haben ja im Frühjahr, als Putin wiedergewählt wurde, gesagt, Russland sei krank vor Angst, es gebe keine staatliche Institution, die die Bürger vertrete. Jetzt leben Sie ja zurzeit in Berlin – wie gefährlich ist denn Ihre Arbeit als Autor, als Journalist und Schriftsteller für Sie?

Lebedew: Das Seltsame ist, dass es keine wirklich festen Regeln gibt, was wirklich gefährlich ist oder ab was für einem Punkt es gefährlich wäre. Jetzt kann ich zurzeit nur sagen, dass das, was ich tue, anscheinend nicht sehr gefährlich ist. Ich habe keine Probleme, mich in Russland oder auch hier in Deutschland zu bewegen, und ich habe auch kein Problem damit oder ich bekomme keine Probleme damit, dass ich kritisch bin. Aber wenn der Staat plötzlich beschließt, an dir ein Exempel zu statuieren, dann ist das dein sicherer Abgrund, und das wiederum ist unvorhersehbar.

In der Sowjetunion war es ganz einfach, da war einfach jegliche Kritik verboten. Das wusste man, das war auch ganz klar. Das hat das Regime Message an das Volk ausgesendet. Heute ist das anders: Es kann dir passieren, dass du als Mensch plötzlich verfolgt wirst, weil du angeblich Geld gestohlen hast, weil du angeblich korrupt bist, weil du irgendwelche moralischen Regeln gebrochen hast oder dir andere strafrechtliche Dinge hast zuschulden kommen lassen. Oder Du bist angeblich Drogenhändler. Man wird dich aber niemals aus politischen Gründen angreifen oder vor Gericht stellen.

Das heißt einfach, dass man sich ab und zu Leute herausnimmt, die nicht mal unbedingt so wahnsinnig bekannt sein müssen, und die dann als abschreckendes Beispiel für andere dienen. Beispielsweise Oyub Titiev, der in Tschetschenien einer NGO vorstand, die sich um die Erinnerung gekümmert hat, oder eben Jurij Dmitrijew, der genau dasselbe in Karelien gemacht hat, eben auch dort einer NGO vorstand. Und danach, wenn es solche Beispiele gibt, muss sich dann jeder selber überlegen: Was sage ich jetzt noch? Was sage ich vielleicht nicht mehr? Wie ich schon sagte: Es kann einem passieren, dass man zu so einem Sündenbock wird, aber es ist unvorhersehbar.

"Der russische Staat braucht neue Feinde"

Gerk: Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich daran in absehbarer Zeit was ändern würde, oder? Wie schauen Sie in die Zukunft?

Lebedew: Ich würde sagen, das ist leider nur der Anfang. Mittlerweile gibt es eine ganze Maschinerie innerhalb der russischen Staatssicherheit, die dabei ist, Dokumente zu fälschen und Prozesse vorzubereiten, um politische Aktivisten zu verfolgen. Und sie werden befördert und haben auch ein persönliches Interesse daran, das zu tun. Und dann ändert sich in Russland fast mit jedem Monat irgendetwas. Es gibt neue Gesetze, die wieder irgendetwas verbieten, und damit haben die Strafverfolgungsbehörden immer mehr Möglichkeiten, jemanden zu verfolgen.

Natürlich hat sich die soziale und wirtschaftliche Situation in Russland verschlimmert, gerade auch durch die Sanktionen, aber das wird natürlich nicht zugegeben, und deswegen braucht der Staat einfach neue Feinde. Der Staat braucht einfach Schuldige, die er beschuldigen kann, dass es diese Lücke gibt zwischen der Realität und der russischen Menschen und dem, was sie sich vorstellen an einer gewissen Form des Lebensstandards.

Gerk: Sergej Lebedew, vielen Dank, dass Sie hier waren, danke für dieses Gespräch! Und natürlich auch an unseren Übersetzer Jörg Taszman.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.