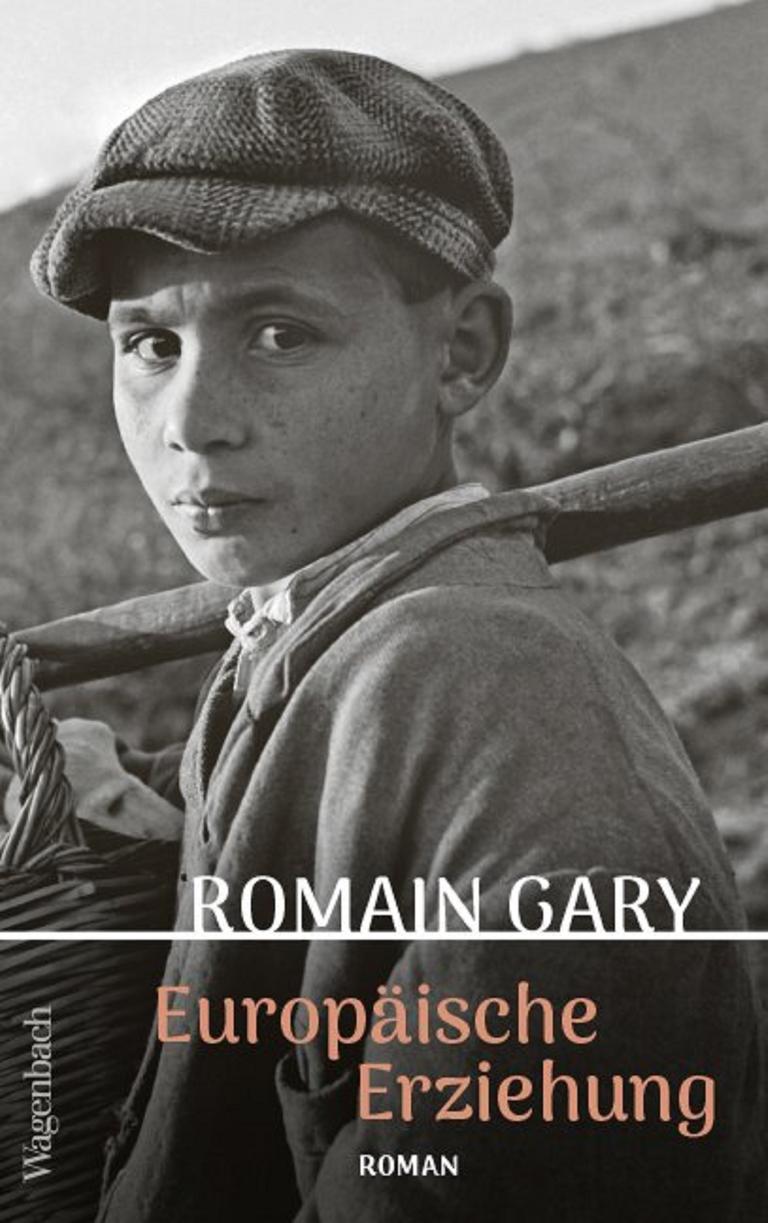

Romain Gary hielt seinen im Winter 1942/43 verfassten ersten Roman für „die größte Leistung seines Lebens“. Als Kapitän einer Bomberstaffel im Dienst der Forces françaises libres, der Freien Französischen Streitkräfte, plante er Angriffe auf Stellungen der Deutschen auf den britischen Kanalinseln, in Libyen und der Normandie. Schreiben konnte er nur nachts, wenn die Flugzeuge im Hangar blieben.

Wer überlebt den nächsten Tag?

Gary erzählt von einem Dutzend Menschen, die sich in einem Wald bei Vilnius verbergen und nicht wissen, ob sie den nächsten Tag überleben. Sie kämpfen gegen die deutschen Besatzer und hoffen auf die Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad. Zum Kern der multinationalen Partisanengruppe gehören ...

... ein Friseur […], ein jüdischer Metzger aus Święciany. Er war ein frommer Chasside mit einer Statur wie ein Jahrmarktskämpfer. […] Mecenas, Rechtsanwalt aus Vilnius […] Machorka, ein griechisch-orthodoxer Bauer […], die drei Zborowski-Brüder, schweigsam, entschlossen und misstrauisch. Sie trennten sich nie. […] Zoska. Sie schläft mit den Soldaten, und die erzählen ihr, woher sie kommen, wohin sie gehen und wo ihre Konvois entlangfahren.

Protagonisten des Romans sind der Student Adam Dobranski und der vierzehnjährige Janek. Die älteren Brüder des Jungen wurden von Deutschen ermordet. Sein im Untergrund aktiver Vater, ein Arzt, hat den Sohn in einer gut präparierten, tiefen Höhle versteckt. 1942 hatten SS und Wehrmacht bereits die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Litauens ermordet und Dörfer niedergebrannt. Das Konzentrationslager Kauen wurde gebaut. Nach neun Tagen kriecht Janek aus dem Erdloch. Hunger und Einsamkeit führen ihn zu den Partisanen. Betont nüchtern umreißt Gary die Seelenlage des Jungen:

Janek wusste nicht, wie man stirbt. Wahrscheinlich sterben Menschen, wenn sie bereit sind zu sterben, und man ist bereit zu sterben, wenn das Unglück zu groß wird. Oder vielleicht stirbt der Mensch, wenn es für ihn nichts mehr zu tun gibt. Vielleicht geht man diesen Weg, wenn man nicht mehr weiß, wohin. Aber Janek starb nicht. Sein Herz schlug, es schlug weiter. Es war nicht leichter zu sterben als zu leben.

Heimliche Botengänge und Attentate

Janek wird seinen Platz unter polnischen, ukrainischen und litauischen Widerständlern finden, heimliche Botengänge erledigen und Attentate auf deutsche Soldaten verüben. Die „europäische Erziehung“, meint ein zynisch gewordener Kombattant, habe den Jungen dazu befähigt, denn:

Diese europäische Erziehung bedeutet nur: Sie erschießen deinen Vater, du selbst tötest jemanden im Namen einer Sache, du verreckst vor Hunger, eine Stadt wird in Schutt und Asche gelegt. Ich sage dir, wir sind durch eine gute Schule gegangen, du und ich, wir haben unsere Erziehung abbekommen.

Von seiner Fühllosigkeit irritiert, sucht Janek das Gespräch mit dem älteren Adam. Dieser ist überzeugt, dass nach dem Ende der Kriegshandlungen Friede in einer „neuen Welt“ einkehren und die europäischen Staaten sich versöhnen werden. Adam ist Romain Garys Alter Ego: fähig, an das Gute zu glauben, dabei selbstkritisch und klarsichtig. Dem jungen Janek berichtet Adam, in augenöffnender Absicht, von der Exekution eines Deserteurs, der sich den Partisanen anschließen wollte:

Er war dem Ruf dessen gefolgt, was an zutiefst Menschlichem in ihm steckte, und er riss das deutsche Soldatenabzeichen von seiner Uniform. Wir aber hatten nur das im Blick, das Zeichen. Wir haben gewusst, dass er es ehrlich meinte. Man erkennt die Ehrlichkeit, wenn sie einem begegnet. Sie springt einem ins Auge, so wie uns in jener Nacht. Dieser Junge war einer von uns. Aber da war das Zeichen. […] Dann haben wir ihn erschossen. Weil das Zeichen an ihm klebte: Deutscher.

Diese Episode ist eine von mehreren Schlüsselszenen des Romans. Klarzustellen, dass Freiheitskämpfer per se kein höheres moralisches Bewusstsein besitzen, ist dem Autor offenkundig wichtig. Ebenso wie zu betonen, dass der Literatur eine aufbauende und tröstende Kraft eigen ist. Solange die Männer zusammenrücken und hören, wie der schreibende Student Adam ihnen – im Buch grafisch abgesetzt – Auszüge aus Rudyard Kiplings „Geschichten aus den Hügeln“ und Puschkins Märchen vorträgt, vergessen sie die beklemmende Not. Allein in der Höhle, liegen sie wie in einem Grab.

Verrat am Ehemann, weil die Kinder verhungern

Gary konnte, als er seinen Roman verfasste, nicht wissen, ob er den Weltkrieg überleben würde. An keiner Stelle kommentiert oder beurteilt Gary Handlungen, etwa den Verrat einer Frau an ihrem zu den Partisanen gegangenen Mann. Sie tut es für Essen, denn ihre Kinder sind am Verhungern. Garys antipädagogischer Impetus ist stark, doch die eine Lehre schält er – neben dem Lobpreisen der Solidarität - sukzessive heraus: In Kriegszeiten kann Literatur Leben verlängern, weil sie Verfolgten eine geistig-seelische Zuflucht bietet. Und in der Nachkriegsära würde sie Zeitgenossen erkennen lassen:

… dass man uns wohl zwingen konnte, wie Tiere zu leben, aber dass man uns nicht zur Verzweiflung zwingen konnte.

Gary legt diese Worte seinem zweiten Ich in den Mund. Adam arbeitet an einem Buch mit dem Titel „Europäische Erziehung“. Es wird sein Vermächtnis. Garys Literatur hat nichts Verspieltes, und die selbstreferentielle Meta-Ebene bleibt eher Andeutung. Nichts lenkt ab von der wichtigsten Botschaft dieses humanistischen Romandebüts: Glaube nicht, dass du allein bist.