„Schau, so lange du willst,

der Mond ist Vergangenheit

wie das Analoge

oder die Westküste

oder die Bibliothek von Alexandria

oder wie sic transit gloria

mundi, ein schöner

alter Ausdruck“

Verzeichnis der Verluste

„Sic transit gloria mundi“ – so vergeht der Ruhm der Welt.

Colm Tóibín hat mit seinem äußerst späten Lyrikdebüt zugleich ein echtes Alterswerk vorgelegt. Selbstbewusst gibt er sich als Melancholiker und als ein Gestriger zu erkennen, der sich und die Welt vor allem im Rückspiegel betrachtet. Das klingt nur vordergründig wie das engstirnige Lamento eines alten Mannes, der einer „guten alten Zeit“ nachtrauert. Denn tatsächlich ist diese Sammlung äußerst viril. Selbstironie und Situationskomik prägen die Gedichte, die eher wie lyrische Kürzestgeschichten daherkommen. Schambefreit erzählt Tóibín etwa, wie er aus dem Weißen Haus geschmissen wurde. Auf einen kurzen Händedruck mit Barack Obama folgte dereinst die höfliche Entfernung der Festgesellschaft durch den Secret Service.

„Drinnen würde Obama jetzt ohne uns regieren.

Draußen riefen wir, die düpierten Iren, vergeblich nach einem Taxi.

Wir hatten erwartet, in diesem Haus etwas über Macht

und Politik zu erfahren. Stattdessen mussten wir erleben, was passiert, wenn man eine Einladung allzu ernst nimmt.“

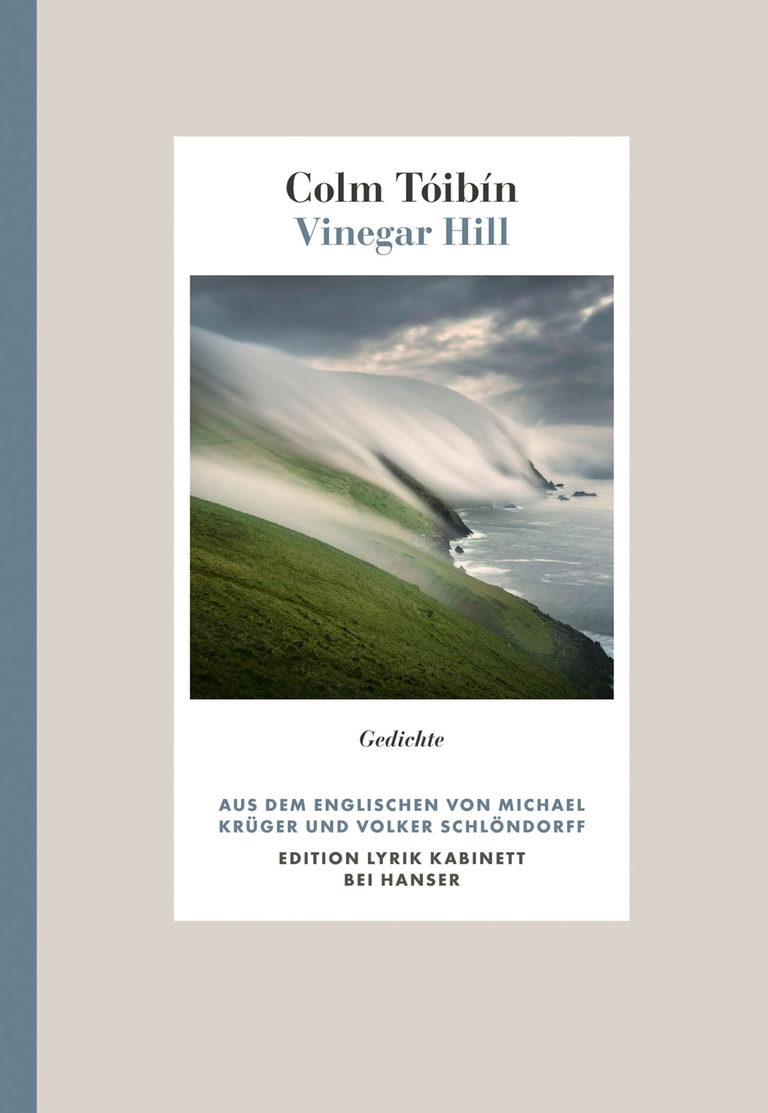

Leichtfüßiger, selbstironischer Tonfall

Colm Tóibín ist bislang vor allem als Romancier in Erscheinung getreten: Seine Bücher über irisch-amerikanische Schicksale und die beiden Künstlerromane über Henry James und Thomas Mann waren internationale Erfolge. Der Lyrik nähert sich Tóibín nach eigener Auskunft bislang nur als ein „occasional poet“ an. In dieser Selbstbezeichnung als Gelegenheitsdichter liegt ein wichtiger Schlüssel zu seinen Gedichten, denen jede Gravitas fehlt, deren Beiläufigkeit aber auch nie ins Beliebige kippt. Michael Krüger und Volker Schlöndorff haben jetzt eine Auswahl aus dem 2022 im englischen Original erschienen Gedichtband in unangestrengtes und leichtfüßiges Deutsch übertragen, das Tóibíns breitem sprachlichem Spektrum zwischen nachdenklicher Schwere und Schalkhaftigkeit sehr gerecht wird.

Die oft anekdotische Form sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele der Gedichte aus einer realen Not heraus entstanden sind. Zum Teil im Zuge des ersten Lockdowns während der Covid-Pandemie; auch für Tóibín Anlass zu einer Zwischenbilanz des eigenen Lebens.

In seinen Gedichten reist er gedanklich durch die eigene Biographie. Prägende Landmarke seiner Kindheit war der „Vinegar Hill“ im Südosten des Landes. Tóibín ist in Sichtweite des Hügels aufgewachsen, der in Irland nationale Bedeutung besitzt. 1798 kämpften hier die United Irishmen eine letzte, verzweifelte Befreiungsschlacht gegen die Engländer. Die irische Geschichte, zu der auch der allgegenwärtige Katholizismus gehörte, ist ein wesentlicher Hallraum in Tóibíns Gedichten. Sehr katholisch, aber doch nicht allzu gottesfürchtig scheint es in seiner eigenen Kindheit im Irland der 50er und 60er Jahre vor sich gegangen zu sein. Tóibíns Gedichte über Nonnen sind jedenfalls so eigentümlich und lustig, dass sie ab jetzt eigentlich ein eigenes, blasphemisches Genre in der Lyrik bilden sollten. Und das Gedicht „Eva“, in dem die gleichnamige Urmutter das heimliche homosexuelle Begehren Gottes entlarvt – der eigentliche Grund für die Vertreibung aus dem Paradies –, hat das Zeug zum theologischen Grundlagenstreit.

Neben der Covid-Pandemie war Tóibíns Krebserkrankung Auslöser für viele der Gedichte. Zur Ironie des Schicksals wird es, dass sich sein Dubliner Krankenhaus ausgerechnet auf weltliterarischem Boden befindet:

„Es ist die Mater-Privatklinik

In der Eccles Street

Genau dort, wo

– bevor die Nonnen

Das Gebäude abrissen –

Die Blooms einmal lebten.

Molly und Leopold

Und ihre Tochter

Milly.

Wenn die Chemo

den Tumor killt

und mich nicht,

erwartet mich

ein mustergültiger Morgen.

Ich werde dir

Frühstück ans Bett bringen

Toast und dünne Scheiben

Leber mit

gegrillten Nierchen

vom Schaf, und Tee.

Ich werde ausgehen

und einkaufen

in dem Laden um die Ecke

auf der Dorset Street.

Und wenn ich zurückkomme,

werde ich vom Boden

Briefe aufheben,

die gerade erst

eingeworfen

wurden.

Und dann wird der Tag,

der mustergültige,

beginnen.“

Topografie des verlorenen Dublins

Das Reihenhaus in der Eccles Street Nr. 7 ist Wohnort der wohl berühmtesten irischen Familie: den Blooms aus James Joyces Roman „Ulysses“. In den späten 1960er Jahren abgerissen, gehört es heute zur Topografie des verschwundenen Dublins. In Tóibíns Gedichten steht es wieder auf. Besonders seine Beschreibungen des – früher sehr geheimen – schwulen Dublins sind Meisterwerke der Großstadtlyrik. Gegen die zunehmende Gleichförmigkeit des Urbanen wird die Stadt als ein symbolischer Wahrnehmungsraum beschrieben, geprägt durch individuelle Assoziationen und subkulturelle Codes. Einen interessanteren Reiseführer für das heute sehr hippe und wohlhabende Dublin als Tóibíns Gedichte dürfte es kaum geben.