Restitutions-Gipfel bei Kulturstaatsminister Neumann

Die prekäre Situation, in der sich die Bundesregierung in der Frage von Raubkunst und Restitution befindet, hat sie erst in zweiter Linie sich selbst zuzuschreiben. In erster Linie verdankt sie die eklatanten Versäumnisse auf diesem Gebiet ihren Vorgängerregierungen, die, seit das Thema vor inzwischen acht Jahren wieder aktuell wurde, systematisch die richtigen Gelegenheiten verpasst und dafür die falschen ergriffen haben.

Als man sich 1998 in Washington verpflichtete, das Thema NS-Raubkunst neu zu untersuchen, erhielten die deutschen Museen für diese Herkulesaufgabe keinen einzigen Pfennig und keine einzige Stelle. Entsprechend wenig geschah: Kaum ein deutsches Museum durchsuchte, wie im Ausland seither vielfach geschehen, seine Bestände nach entsprechende Werken. Stattdessen wurde mit viel Geld eine Internet-Datenbank aufgebaut, die allerdings fast alle Fachleute ablehnen – weil sie voller Fehler steckt.

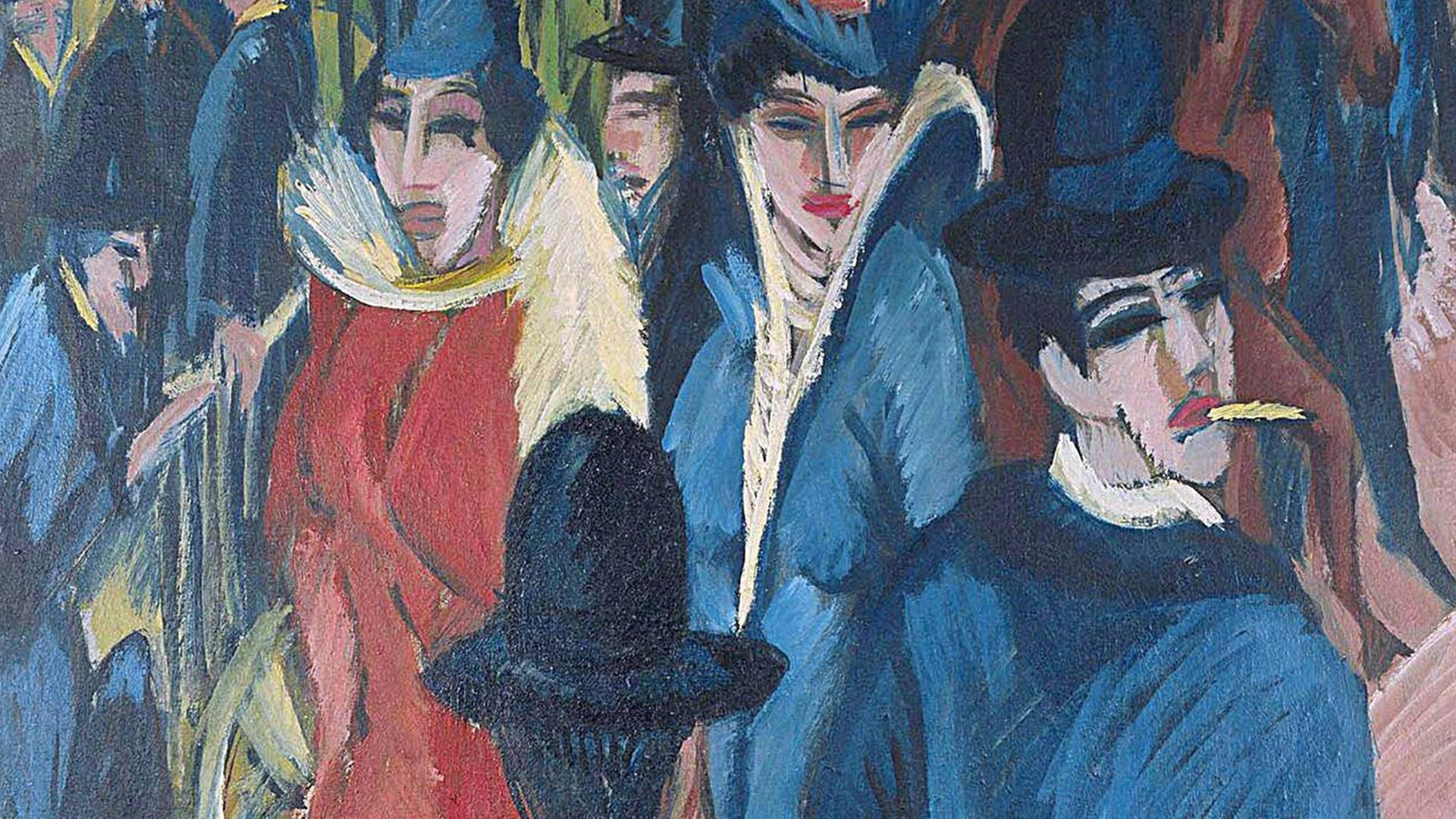

Wenn Kulturstaatsminister Bernd Neumann nun heute Museumsdirektoren, Kunsthändler und Rechtsexperten zu einem Krisengipfel einberuft, hat das politische Gründe: Die Bundesregierung sieht sich unter Druck gesetzt durch massive Kritik an der Rückgabe von Ernst-Ludwig Kirchners großartiger "Berliner Straßenszene" an die Erben des jüdischen Sammlers Alfred Hess. In einer regelrechten Pressekampagne wurde immer wieder vor allem von Kunsthändlern behauptet, das Bild sei zu Unrecht zurückgegeben worden. Beweise dafür haben die Gegner der Entscheidung allerdings nach wie vor nicht vorgelegt. Trotzdem werden sie heute in Berlin fordern, die 1999 von Bund, Ländern und Kommunen noch einmal bestätigten Regeln sollten zu ihren Gunsten verändert werden. Einige sprechen sogar davon, restituierte Bilder für fünf oder zehn Jahre mit einem Wiederverkaufsverbot zu belegen. Ausgerechnet Deutschland, das den hunderttausendfachen Kunstraub zu verantworten hat, wäre damit das erste Land, das den Opfern erneut verbietet, über ihr Eigentum zu verfügen.

Was die heutige Runde stattdessen beschließen sollte, liegt auf der Hand. So lange die deutschen Museen, von denen die meisten inzwischen nicht einmal mehr einen Ankaufs- oder einen akzeptablen Personaletat haben, nicht finanziell in die Lage versetzt werden, von sich aus die Herkunft ihrer Bestände zu untersuchen, so lange werden das weiterhin Anwaltskanzleien und spezialisierte Kunsthistoriker tun. Weil sie von den betroffenen Erben bezahlt werden müssen, führt dieser Weg häufig automatisch in den Auktionsaal. Eine in der Washingtoner Erklärung geforderte gerechte Einigung – etwa über den Verbleib des Bildes im Museum – ist damit unmöglich. Die deutschen Museen müssen die Hoheit über das Thema Raubkunst zurückgewinnen, um nicht überstürzt oder unbegründet zu handeln. Das allerdings ist nur mit Geld möglich.

Wenn Kulturstaatsminister Bernd Neumann nun heute Museumsdirektoren, Kunsthändler und Rechtsexperten zu einem Krisengipfel einberuft, hat das politische Gründe: Die Bundesregierung sieht sich unter Druck gesetzt durch massive Kritik an der Rückgabe von Ernst-Ludwig Kirchners großartiger "Berliner Straßenszene" an die Erben des jüdischen Sammlers Alfred Hess. In einer regelrechten Pressekampagne wurde immer wieder vor allem von Kunsthändlern behauptet, das Bild sei zu Unrecht zurückgegeben worden. Beweise dafür haben die Gegner der Entscheidung allerdings nach wie vor nicht vorgelegt. Trotzdem werden sie heute in Berlin fordern, die 1999 von Bund, Ländern und Kommunen noch einmal bestätigten Regeln sollten zu ihren Gunsten verändert werden. Einige sprechen sogar davon, restituierte Bilder für fünf oder zehn Jahre mit einem Wiederverkaufsverbot zu belegen. Ausgerechnet Deutschland, das den hunderttausendfachen Kunstraub zu verantworten hat, wäre damit das erste Land, das den Opfern erneut verbietet, über ihr Eigentum zu verfügen.

Was die heutige Runde stattdessen beschließen sollte, liegt auf der Hand. So lange die deutschen Museen, von denen die meisten inzwischen nicht einmal mehr einen Ankaufs- oder einen akzeptablen Personaletat haben, nicht finanziell in die Lage versetzt werden, von sich aus die Herkunft ihrer Bestände zu untersuchen, so lange werden das weiterhin Anwaltskanzleien und spezialisierte Kunsthistoriker tun. Weil sie von den betroffenen Erben bezahlt werden müssen, führt dieser Weg häufig automatisch in den Auktionsaal. Eine in der Washingtoner Erklärung geforderte gerechte Einigung – etwa über den Verbleib des Bildes im Museum – ist damit unmöglich. Die deutschen Museen müssen die Hoheit über das Thema Raubkunst zurückgewinnen, um nicht überstürzt oder unbegründet zu handeln. Das allerdings ist nur mit Geld möglich.