Rainer Maria Rilke

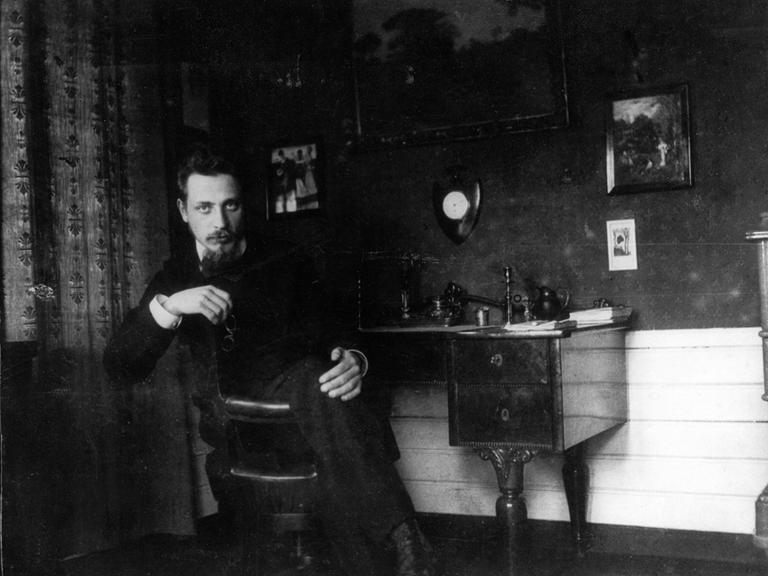

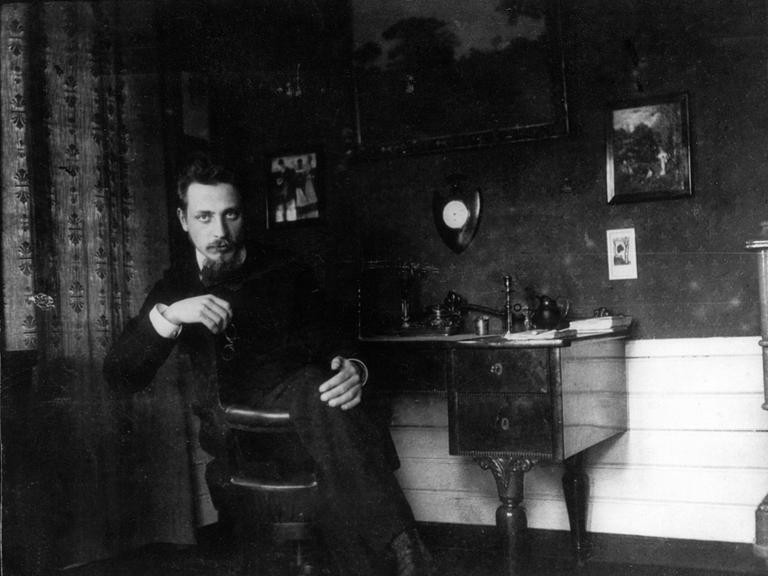

Rainer Maria Rilke war viel auf Reisen und schrieb seine Werke meist unterwegs © picture-alliance / brandstaetter images / Austrian Archives

Rastloser Sprachvirtuose

Auch 150 Jahre nach seiner Geburt ist der österreichische Lyriker weltweit beliebt. Popstars zitieren ihn, junge Menschen feiern ihn auf TikTok. Warum sich die Auseinandersetzung mit Rilkes Werk und seiner Person auch im Jahr 2025 lohnt.

Rainer Maria Rilke fasziniert bis heute. Der am 4. Dezember 1875 in Prag, damals Österreich-Ungarn, geborene Lyriker wirkt geradezu wie der Prototyp des entrückten, allein der Kunst verschriebenen Poeten, der ein aufregendes, freies Leben voller Leidenschaft, spannender Liebschaften und hochinteressanter Begegnungen geführt hat.

Inhalt

Gewiss ist an diesem Bild vieles wahr. Doch 150 Jahre nach seiner Geburt beschäftigen sich aktuelle Biografien auch mit ganz anderen Seiten des international beliebten Literaten. Gerade weil Rilke zahlreiche Facetten in sich vereint, lohnt die Beschäftigung mit dem früh verstorbenen Lyriker auch heute.

Rilke Superstar

Rilkes Popularität ist heute gerade unter jungen Menschen sehr groß. Gibt man bei TikTok den Hashtag #rilke ein, finden sich zahlreiche Videos, in denen Menschen aus aller Welt seine Gedichte rezitieren oder über ihn sprechen.

Auch Popstars bekennen sich zu Rilkes Lyrik. So trägt Lady Gaga ein Tattoo mit einem Rilke-Zitat und einer der Sänger der K-Pop-Band BTS ist in einem Musikvideo in einem T-Shirt mit aufgedruckten Rilke-Verszeilen zu sehen.

Neben der anhaltenden Anziehungskraft seiner Gedichte sind es sicherlich vor allem seine „Briefe an einen jungen Dichter“, die junge Menschen ansprechen. Darin rät Rilke einem literarisch begabten Offiziersanwärter unter anderem dazu, auf seine innere Stimme zu hören und nicht nur für den Markt zu schreiben.

Es war der damals 19-jährige Franz Xaver Kappus, der Rilke 1902 um Rat gebeten hatte. 1929 gab Kappus die Sammlung der Rilke-Briefe heraus, die seither immer neue Generationen inspiriert.

Wahlmütter und Liebschaften

Rilkes Verhältnis zu seiner Mutter Sophie war kompliziert und belastet. Sie hatte ihn wie ein Mädchen gekleidet, bis er sechs Jahre alt war.

Der kleine René, wie Rilke eigentlich mit Vornamen hieß, war das Ersatzkind für die erstgeborene Tochter. Sie war kurz nach der Geburt gestorben. Nur als „Ismene“ fühlte sich Rilke von seiner Mutter geliebt.

Sein Vater Josef war ein mittlerer Eisenbahnbeamter, der immer von einer Karriere beim Militär geträumt hatte, die ihm versagt blieb. Mit den literarischen Neigungen seines Sohnes konnte er nichts anfangen.

1886 wurde der junge Rilke zur Kadettenschule geschickt. Die Jahre beim Militär wurden zu einer Leidensphase, die Rilke nachhaltig prägte, als äußerer Zwang gegen die innere Natur. Er fühlte sich fremd und anders, lernte Einsamkeit und Angst kennen.

Orientierung fand Rilke später vor allem bei Frauen; sie spielten eine enorm große Rolle in seinem Leben – als enge Freundinnen, Gönnerinnen oder Liebhaberinnen. Rilke nannte sie aber auch seine „Wahlmütter“.

Zu den wichtigen Bekanntschaften in seinem Leben gehörten einige der charismatischsten Frauen seiner Zeit: die Literatin Lou Andreas-Salomé, die Mäzenin Prinzessin Marie von Thurn und Taxis oder die Bildhauerin Clara Westhoff, die er 1901 heiratete.

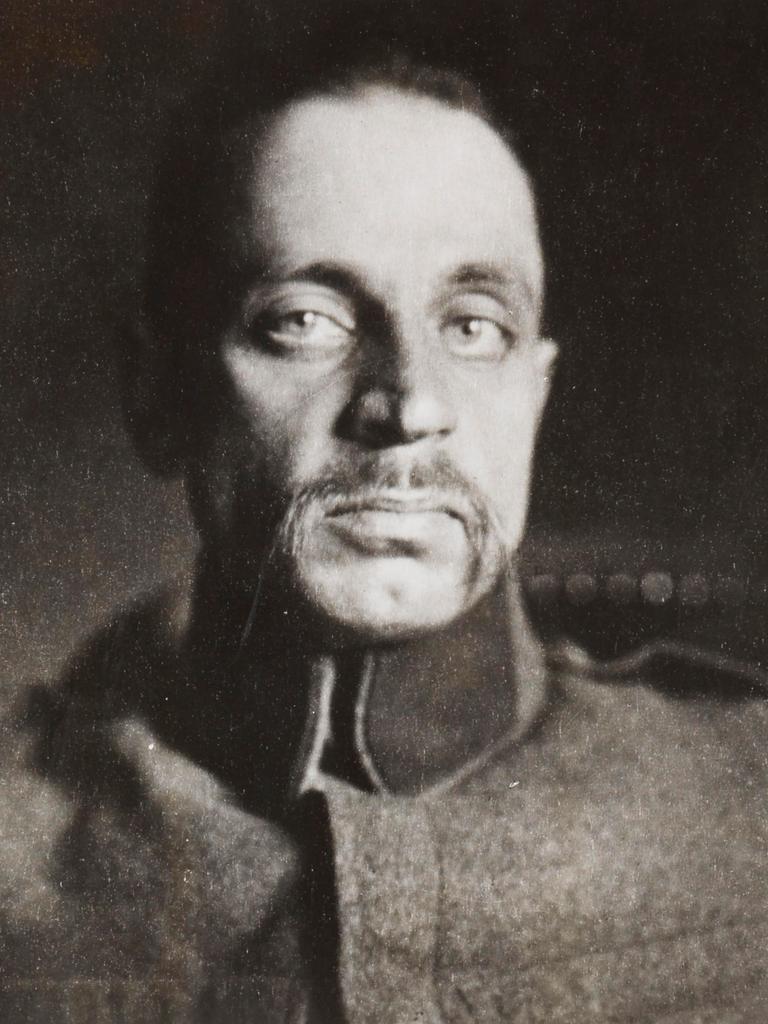

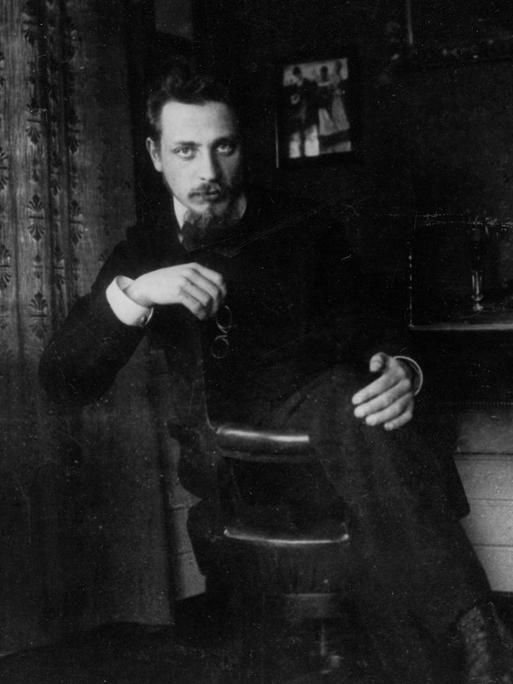

Rilke war als 25-Jähriger bereits viel durch Europa gereist und hatte in München und Berlin gelebt© Imago / Heritage Images / Fine Art Images

Die Frauen in Rilkes Leben berieten und inspirierten, umsorgten und finanzierten ihn. Rilke wiederum übte eine große Anziehungskraft auf sie aus, wie Sandra Richter in ihrer Biografie „Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben“ beschreibt. Obwohl viele der Frauen ihn als „hässlich“ beschrieben, muss der Lyriker gleichzeitig eine besonders heitere und auch sanfte Aura gehabt haben, die ihn äußerst attraktiv machte.

Der Reisende

Rilke nannte sich selbst einmal den „Unstätesten“ seiner Zeit. Sein ganzes Leben lang reiste er kreuz und quer durch Europa, eine Zeitlang durch Russland, immer wieder nach Italien. Seine Werke entstanden meist unterwegs - in Hotels, auf Schlössern, in angemieteten Zimmern und Wohnungen.

Rilke lebte unter anderem in München, Paris, Berlin, Bremen und Rom, seine letzten Lebensjahre verbrachte er in der Schweiz. Er lernte so gut Französisch, dass er auch als Übersetzer französischer Lyrik arbeitete und am Ende seines Lebens mehr Gedichte auf Französisch als auf Deutsch verfasste.

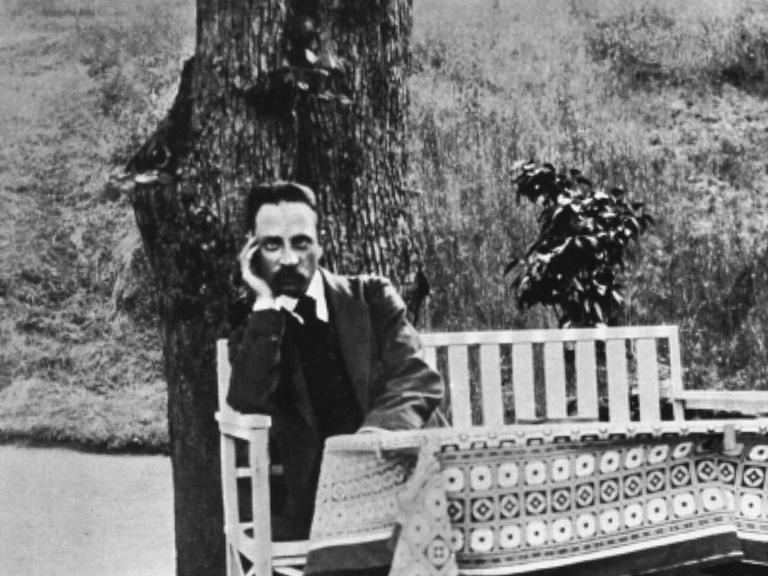

Rainer Maria Rilke (l.) mit Paul Valéry, den er sehr verehrte. Das Bild muss etwa um 1921 entstanden sein© imago images / Kharbine-Tapabor

Rilke war also permanent auf dem Sprung, ein „Fluchttier“, wie ihn Manfred Koch in seiner Biografie „Rilke. Dichter der Angst“ beschreibt. Gleichzeitig war er ein begnadeter Netzwerker: Auf seinen Reisen traf er nicht selten bedeutende Künstlerinnen und Autoren jener Zeit, darunter Leo Tolstoi, Boris Pasternak oder Paul Valéry.

Mit vielen Literatinnen und Literaten stand er in regem Austausch. Die Briefwechsel mit ihnen machen einen großen Teil seines Schaffens aus.

Offene Empfindsamkeit

Sandra Richter schreibt in ihrer Biografie: „Rilke war schnell zu begeistern, stellte zu fast allem seinen ‚Bezug‘ her, nahm es aus dem Entstehungszusammenhang heraus und in seinen literarischen Kosmos hinein.“

Ebenso leicht war er auch zu erschüttern. Neue Städte, Landschaften oder Menschen konnten ihn förmlich aus der Bahn werfen. Um der eigenen Wahrnehmungsintensität zu entgehen, zog sich Rilke immer wieder in einsame und entlegene Gegenden zurück, ins Schweizer Wallis und auf das Schloss Duino in der Nähe von Triest, wo er 1912 die ersten der „Duineser Elegien“ schrieb.

Vor allem bildende Kunst hatte eine überwältigende Wirkung auf ihn. In Paris schrieb er über den Bildhauer Auguste Rodin. Der simple Schreibauftrag entwickelte sich zu einem quasi-religiösen Erlebnis. Ähnlich erging es ihm später mit den Bildern Paul Cézannes, in denen er seine eigenen poetischen Bilder wiederfand.

Sein Verhältnis zur Musik dagegen war lange Zeit geradezu distanziert. Besonders Rilkes Spätwerk war so stark vom Klang der Worte geprägt, dass er Musik von außen nur in kleinen Dosen ertrug.

Andersherum wurden seine Gedichte von Anfang an und in großer Zahl in Musik verwandelt – von Alma Mahler, Alban Berg, Anton Webern und Arnold Schönberg, Hanns Eisler, Paul Hindemith und Kurt Weill, um nur einige der bekannten Komponisten zu nennen, die Rilke vertonten.

Wacher Geist voller Widersprüche

Vieles an Rilkes Wesen entsprach durchaus dem Klischee des lebensfernen, entrückten Dichters. Er selbst pflegte dieses Image bis zu einem gewissen Grad auch aus Selbstschutz.

Sandra Richter zeichnet in ihrer Biografie auch ein Bild von Rilke als hochinteressiertem und engagiertem politischen Zeitgenossen. Er verarbeitete das moderne Dasein in seinen Texten. Dies zeigt sich nicht nur in „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, in denen Rilke unter anderem Grunderfahrungen des modernen Lebens wie Angst, Ekel und Einsamkeit vor dem Hintergrund einer Großstadt beschreibt, sondern auch in seiner Dichtung und in seinen Briefwechseln.

Während des Ersten Weltkriegs las er mehrere Zeitungen am Tag. Seine Aufzeichnungen zeigen, dass er versuchte, die Welt um sich herum zu verstehen, die aus dem Ruder geraten war.

In einem Brief an seinen Freund Erwein von Aretin wendet sich Rilke gegen die deutschen Bemühungen, das Elsass zurückzugewinnen. Den imperialen Ansprüchen stellt er das Menschliche gegenüber, das alle verbindet. Bekannt ist auch, dass Rilke kein Freund des Militärs war und kurz nach dem Ersten Weltkrieg mit den Linkspazifisten sympathisierte.

Hans-Peter Kunisch beschreibt in seiner Biografie „Das Flimmern der Raubtierfelle“ jedoch, wie Rilke sich nur wenige Jahre später zu einem „Salonfaschisten“ entwickelte. In seinem Briefwechsel mit der Mailänder Herzogin Aurelia Gallarati-Scotti lobt er Benito Mussolini, der Italien durch seinen „Raubtier-Charakter“ wieder zu einer stolzen Nation mache.

Rilke war nicht nur ein empfindsamer Sprachzauberer, er steckte voller Widersprüche. Deshalb plädiert Rilke-Biograf Kunisch für eine neue Sicht auf den Schriftsteller: „Wir brauchen wirklich einen erwachsenen Umgang mit Rilke. Wir müssen ihn genauer lesen und nicht nur die harmlosen Seiten.“

Die Beschäftigung mit Rilke und seinem Werk lohnt sich aus vielen Gründen. Sei es sein virtuoser Umgang mit der Sprache in seiner Lyrik und Prosa oder der Austausch mit Zeitgenossen in seinen vielen Briefwechseln. Er war ein Mensch der Moderne, voller Facetten und Ungereimtheiten. Dazu passt die von ihm selbst verfasste Inschrift auf seinem Grabstein:

Rose, oh reiner Widerspruch,

Lust,

Niemandes Schlaf zu sein

unter soviel

Lidern.

Philipp Jedicke