Vor 40 Jahren, im Herbst 1985, stürmten 30 Juden die Bühne des Frankfurter Schauspiels. Sie wollten die Aufführung des antisemitischen Fassbinder-Stücks „Der Müll, die Stadt und der Tod“ verhindern. Der Intendant des Theaters, Günther Rühle, befand, „die Schonzeit für Juden“ sei „vorbei“.

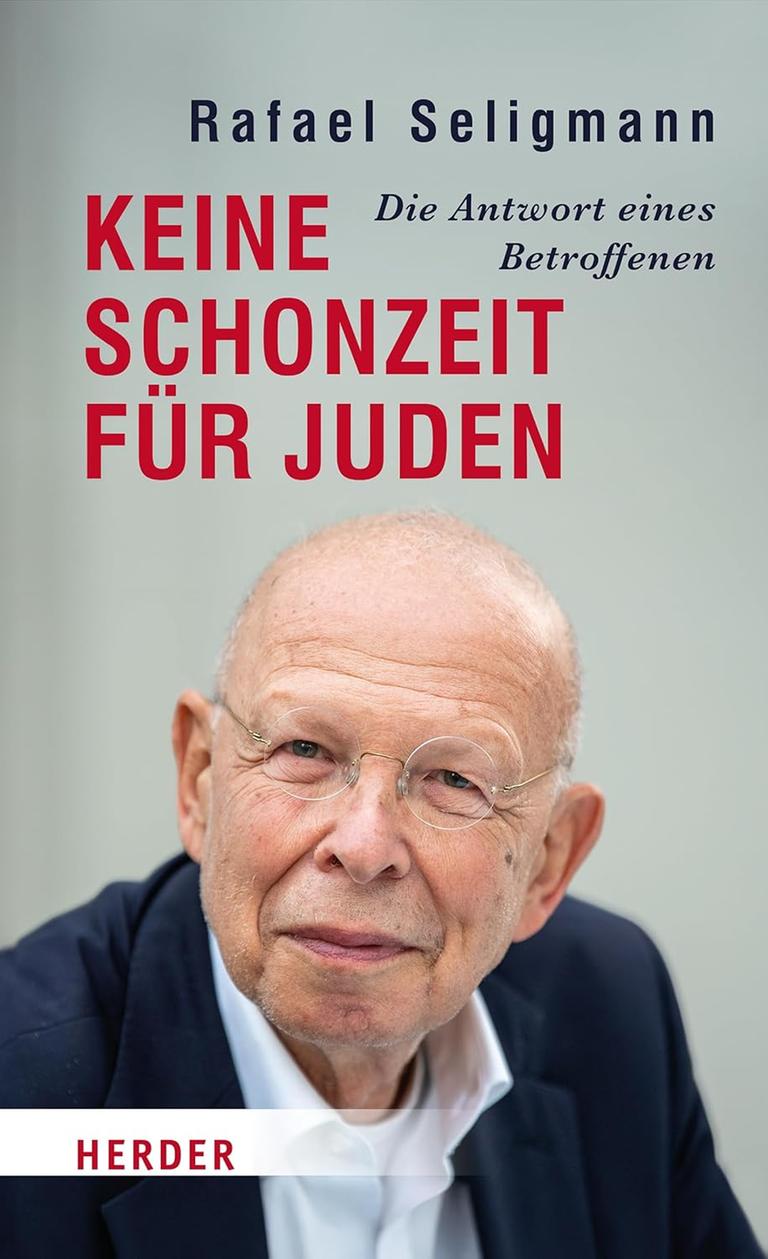

Rafael Seligmann nimmt den Ausspruch im Titel seines neuen Buches auf: „Keine Schonzeit für Juden“. Und er übersetzt Rühles Satz.

Das bedeutet, die Juden sind zum Abschuss freigegeben.

Seligmann will die Empfindsamen, wie er schreibt, mit seinem Buch zum Nachdenken anregen. Noch kämpft Rafael Seligmann also für die jüdische Existenz in Deutschland, noch hat er diese Existenz für sich und für die Juden in Deutschland insgesamt nicht aufgegeben.

Gleichwohl ist es erschreckend zu lesen, wie Rafael Seligmann, der immer offene, tolerante, liberale, Deutschland suchende, einer der ersten jüdischen Literaten im Nachkriegsdeutschland – wie dieser Mann heute über die Aussichten des Judentums in diesem Land schreibt:

„Insgesamt besagt meine Lebenserfahrung, dass Deutschland trotz vieler Beispiele von Anstand – sie bleiben dennoch zu wenige – gegenwärtig nicht der richtige Ort für eine Renaissance jüdischen Lebens ist, sosehr ich mir das wünsche und so günstig die historisch-sozialen Voraussetzungen hierfür wären. Entscheidend bleibt die träge Haltung der Bevölkerungsmehrheit, die diese Gelegenheit nicht aktiv zu nutzen bereit ist. Liebe und Verstand lassen sich nicht verordnen.

Den allgegenwärtigen Antisemitismus im Blick

Rafael Seligmann, heute 78 Jahre alt, blickt auf sein Leben in Deutschland zurück – aber nicht im Ganzen und Allgemeinen, sondern in Bezug auf den Antisemitismus, den er und alle Juden hier erlebt haben und erleben, den der Altnazis, der Neonazis, der Linken, der Mitläufer und der Islamisten.

„Wenn man in Restaurants plötzlich vom Kellner als Jude wahrgenommen wird und diese Sprüche kommen: ‚Was Ihr da in Gaza macht …‘ – was mache ich?

Seligmann nimmt die Leser mit in seinen Alltag, in die absurden, immer wieder überraschenden und zugleich abscheulichen Situationen, in denen er mit dem unausrottbaren Judenhass konfrontiert wurde und wird.

1957, mit zehn Jahren – Seligmann ist gerade mit seinen Eltern aus Israel nach Deutschland gezogen – macht er an einer Münchner Grundschule erste Erfahrungen. Er wird als „Saujud“ tituliert und verprügelt. Später absolviert er eine Lehre als Fernsehtechniker. Als 1967 der Sechstagekrieg Israels gegen seine Nachbarn beginnt, kommentiert ein Kollege: „Endlich werden die Juden ausgerottet.“

Es folgen drei mörderische Terroranschläge auf Juden in München zu Beginn der 1970er-Jahre. Drei Jahrzehnte später muss sich Seligmann selbst vom liberalen Journalistenkollegen Theo Sommer anhören, wie dieser über die „verdammten Jidn“ flucht.

Und noch ein Beispiel: Seligmann begleitet Außenminister Sigmar Gabriel auf dessen Reise in den Nahen Osten. Das Protokoll des Auswärtigen Amtes will Seligmann und eine Jüdin von einem Mittagessen an der Deutsch-Jordanischen Universität ausschließen – das sei der Wunsch der Gastgeber.

Seligmann weigert sich, alarmiert Sigmar Gabriel persönlich – und bleibt am Tisch. Den Mut zum Widerstehen, schreibt Rafael Seligmann, habe er in seiner Kindheit in Israel gelernt.

Im Buch erscheint das Leben Seligmanns wie ein Spießrutenlauf, immer wieder attackiert als Jude, als anderer, als fremder gebrandmarkt. Dabei ist er nur ein deutscher Jude im wahrsten Sinne, Sohn des Ludwig Seligmann, der 1934 aus Ichenhausen in Bayern nach Palästina emigrierte und 1957 in seine Heimat zurückkehrte.

Appell an die Zeitgenossen

Je weiter man bei der Lektüre voranschreitet, desto mehr wandelt sich das Buch vom autobiografischen Rückblick hin zum Appell an die lesenden Zeitgenossen. Im Blick auf den akuten Judenhass in Deutschland, in Europa, in der Welt wird Seligmann deutlich. Die These, der Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza sei ein „Völkermord“ gewesen, bezeichnet er als infame Täter-Opfer-Umkehr.

Wer die attackierten Enkel der Nazi-Opfer zu Tätern stempelt, richtet damit die ermordeten Juden erneut hin. Er schreibt potenziellen Tätern einen Freibrief für einen neuen Völkermord aus.

Fassungslos nimmt der Autor zur Kenntnis, dass selbst Gebildete das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 in Israel legitimieren. Schon fünf Tage danach bezeichnet die Anthropologie-Professorin Zareena Grewal Israel als „mörderischen, genozidalen Siedlerstaat“.

Fehlender Beistand der Mehrheistgesellschaft nach dem 7. Oktober

Nach dem 7. Oktober erlebt Seligmann die Solidarität vieler Freunde – er nennt sie „die Anständigen“ – aber auch Kälte und Desinteresse. Er spürt den „fehlenden Beistand der Mehrheitsgesellschaft“.

Das Schlimmste für mich ist eigentlich die Gruppe der Gleichgültigen, die gar nichts gegen Juden haben, aber die sagen: ‚Ja, gut, wenn die was gegen Juden haben, können die Hörsäle besetzen oder die Israelis als Völkermörder ansehen.‘ Das bringt mich – und wie ich es leider sehe: die meisten Juden hier – in eine Habachtstellung. Und viele haben wirklich Ängste, sich als Juden zu erkennen zu geben.

Es sei eine „Kapitulationserklärung des demokratischen Rechtsstaats“, schreibt Seligmann, „dass Minderheiten heute Angst haben“ müssten, „sich als solche zu erkennen zu geben“.

Am Ende appelliert der Historiker, Politologe und Journalist an die Nichtjuden in diesem Land. Er wirbt um ihre Unterstützung. Als Vorbilder nennt er Carl von Ossietzky, Heinrich und Thomas Mann, Bertolt Brecht und andere.

Wunsch nach konstruktiver Auseinandersetzung

Seligmann will keinen Philosemitismus – er will vielmehr „Streit wie in der Judenschul“. Er wünscht sich die offene, konstruktive Auseinandersetzung. Der klärende Streit könne helfen, die jüdische Gemeinschaft aus dem Ghetto der Angst zu befreien. Kennzeichnend für Antisemiten sei, dass sie den Austausch mit Juden verweigerten.

Wenn wir unsere Freiheit und unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir Menschlichkeit üben. Dann löst sich die Frage des Antisemitismus von selbst. In einer menschlichen Gesellschaft hasst man weder Juden noch Frauen noch Kinder noch Schwarze.“

Sollten „das Bewusstsein und der Wille zum Zusammenwirken“ fehlen, schreibt Rafael Seligmann, dann müsse man „die 1700-jährige deutsch-jüdische Geschichte beenden“.

Es ist ein Buch geworden, das ins Herz trifft. Seligmanns Erfahrungsschatz ist beeindruckend und bedrückend zugleich. Seine Botschaft ist an Klarheit nicht zu überbieten.