Popmusik aus Großbritannien

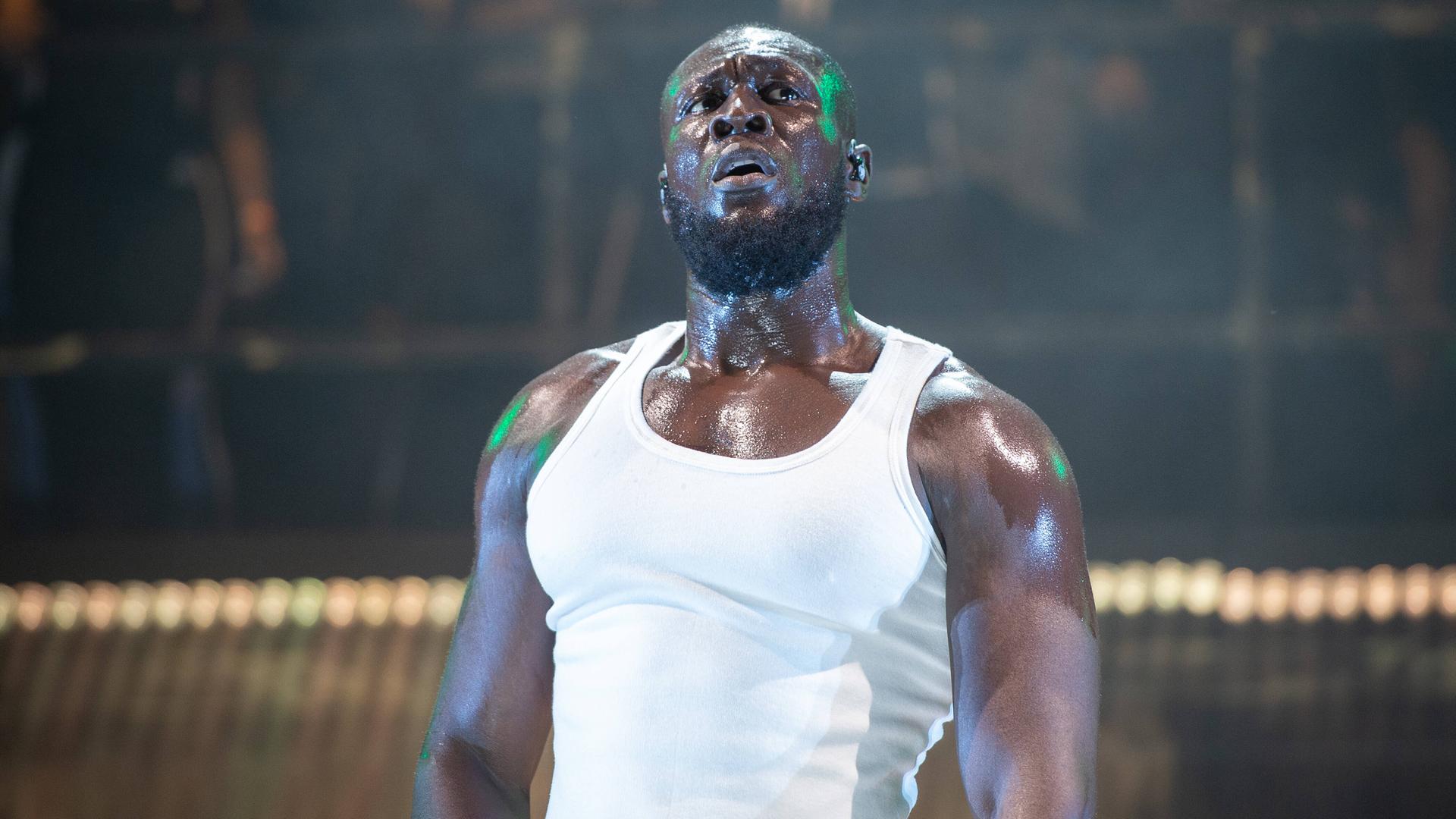

Musiker wie Stormzy stehen heute für die Working Class. © imago / PA Images

Der Mythos Arbeiterklasse heute

05:41 Minuten

Die britische Popkultur hängt beharrlich wie keine sonst dem romantischen Mythos der sogenannten Working Class an. Aus der Arbeiterklasse zu stammen, stand immer für Authentizität. Doch inzwischen ist ein Update im Gang.

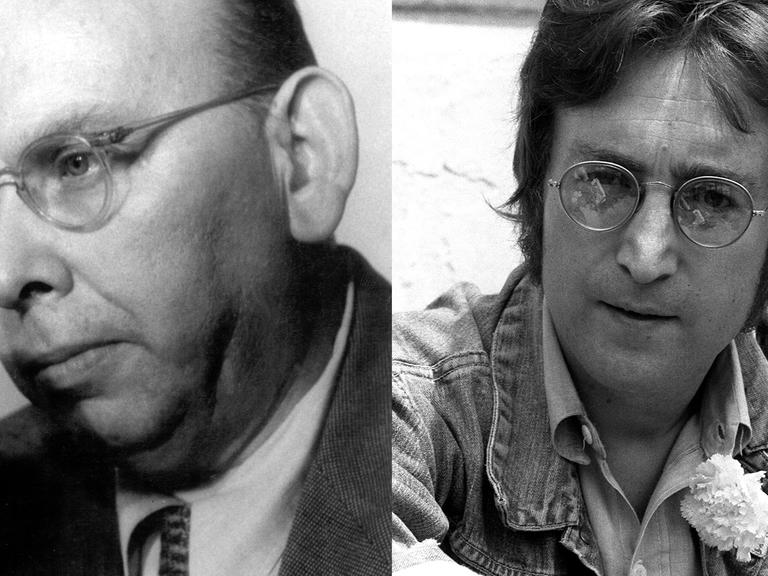

In der britischen Popgeschichte lässt sich eigentlich immer alles auf die Beatles zurückführen, auch die Verwandlung der Lebenswelt der Working Class in einen positiven Pop-Mythos. „Es ist die Nacht eines harten Tages, ich hab gearbeitet wie ein Hund“, singen sie 1963.

Der Erfolg der ungehobeltes Liverpoolerisch sprechenden, wenn schon nicht singenden Beatles in den Sixties ging mit erhöhter sozialer Mobilität einher. Working-Class zu sein, galt zeitweilig als „fab“.

Im Frühling 1968 vermittelten die Small Faces mit ihrem Hit "Lazy Sunday" gar eine proletarische Cockney-Version des psychedelischen Lebensgefühls.

Ganz im Gegensatz etwa zu den Rolling Stones, deren Romantisierung der Working Class in „Salt of the Earth“ eher gönnerhafte Züge trug. Mick Jagger rief zum Gebet für den gemeinen Fußsoldaten, der die Knochenarbeit leistet.

Mit dem sozialen Abheben der neuen britischen Pop-Aristokratie wurde der Bezug zur Working Class zunehmend didaktisch, siehe auch John Lennons „Working Class Hero“.

"Und ihr denkt, ihr wärt so schlau, klassenlos und frei; aber so weit ich sehen kann, seid ihr immer noch verdammte Bauern." Solche Herablassung öffnete Tür und Tor für die kommende Punk-Bewegung, sich mittels Working Class-Zungenschlag als authentisch zu präsentieren.

"Die Cockney Kids sind unschuldig", bellten Sham 69 im Jahr 1978 und reproduzierten damit selbst den Mythos vom unverdorbenen Proletariat.

In der tatsächlich von Kunst-Studentinnen und -Studenten aus der Middle Class geprägten britischen Punk-Szene war Klassentourismus gewissermaßen de rigueur – eine Tendenz, die sich bis in den Britpop der Neunziger fortsetzte.

Der Quadrophenia-Darsteller und Erz-Cockney Phil Daniels verlieh Blurs „Parklife“ geborgte "Working Class-Credibility".

Pulp schafften es wiederum in „Common People“, die Sehnsucht nach der sexy Unterschicht gleichzeitig selbst zu bedienen und auf die Schippe zu nehmen. Working Class-Herkunft als Vehikel der Glaubhaftigkeit tauchte auch danach immer wieder in der britischen Popkultur auf, von The Streets bis zu den ewig zornigen Sleaford Mods.

Doch nicht von ungefähr ist die Musik jener Bands für und von weißen Männern über fünfzig gemacht. Dem Working-Class-Gestus haftet heute nämlich was Nostalgisches an.

Zum einen, weil der Traum von der Popkarriere seit dem Fall des Mäzenatenmodells Musikindustrie nur mehr Kindern aus gutem Hause offensteht, die sich ein vorfinanziertes Popkarrieren-Startup leisten können.

Zum anderen, weil der Begriff der White Working Class selbst im Brexit-Zeitalter ein reaktionär nativistisches Image verkörpert, das sich kaum mehr für eine hippe, aufgeklärte Pop-Identität eignet.

"Working class" als Teil der Retro-Maschine

Keine Frage, es gibt sie noch, die authentischen Working Class Heroes im britischen Pop – aber sie kommen woanders her: aus den migrantischen Communities der ethnischen Minderheiten, und sie produzieren Grime oder Drill.

Symbolfiguren wie Stormzy, Sohn einer ghanaischen Mutter, der sich als Stimme des schwarzen Großbritannien ganz nach oben gearbeitet hat, in ausdrücklicher Opposition zum Rechtspopulismus, der um die Gunst der weißen Working Class buhlt.

Der Mythos Working Class, wie wir ihn aus der britischen Popgeschichte kannten, hat mit diesem Emanzipationsmodell freilich nichts mehr gemein.

Er wird, wenn überhaupt, dann so überleben wie alle anderen britischen Popphänomene auch: Als historisches Stilmittel im großen Zitatenschatz der ewig laufenden Retro-Maschine.