Eine Demokratie muss viel aushalten können

29:53 Minuten

Der Siegeszug der Populisten beunruhigt viele. Manche sehen gar das Ende der Demokratie gekommen. Der Politologe Philip Manow meint, die Populisten zeigten lediglich die Schwachstellen unseres Systems auf – und warnt vor einer Diskursverengung.

Es sind zwei gegenläufige Bewegungen, die unser demokratisches System zur Zeit in die Zange nehmen. Das ist die These des Politikwissenschaftlers Philip Manow.

Zum einen erleben wir eine Demokratie auf dem Rückzug, also eine "Ent-Demokratisierung". Beispielsweise werden immer mehr Entscheidungen an die Europäische Union übertragen und sind damit der demokratischen Kontrolle entzogen, so Manow.

"Die Minimaldefinition einer Demokratie besteht letztendlich in der Möglichkeit, eine Regierung abwählen zu können. Das haben wir in Europa überhaupt nicht. Man kann die Kommission nicht abwählen. Es ist auch gar nicht transparent, wie sich die Kommission überhaupt parteipolitisch zusammensetzt".

Keine Demokratie ohne Staat

Philip Manow sagt, auch wenn es vielen nicht gefalle, brauche die Demokratie einen Staat:

"Sie können keine Wahl veranstalten, ohne zu wissen, wer wahlberechtigt ist. Wir sind gleich im Sinne, dass wir ein gleiches Wahlrecht haben - one man, one woman, one vote - im Hinblick auf einen politischen Verbund, ein politisches Gemeinwesen. Das ist ein Staat. So hehr und so nachvollziehbar es ist, darüber nachzudenken, ob man das nicht aus dem staatlichen Rahmen herausheben könnte: Es gibt bis heute kein belastbares Modell, wie man Demokratie suprastaatlich organisiert."

Auf diese Demokratie-Lücke würden vor allem die populistischen Parteien aufmerksam machen. Wobei die politische Bewegung gegen die EU innerhalb Europas politisch nicht eindeutig seien. Sie kämen von links wie von rechts, sagt Manow.

Führt das Internet zu mehr Demokratie?

Die zweite, entgegen gesetzte Bewegung sieht Philip Manow in der "Demokratisierung der Demokratie". Das Internet erlaube schnelle, unmittelbare, direkte Kommunikation – vermittelnde Institutionen wie Parlamente, Parteien und Medien würden an Bedeutung verlieren.

"Ein Informatikstudent in Aachen lädt ein komisches Video hoch und das wird elf Millionen Mal geklickt und eine ganze Volkspartei sieht aus wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Wenn man das mit den 70er Jahren vergleicht, mit der Diskurs-Hegemonie der politischen Eliten zusammen mit einem relativ engen medialen Umfeld, dann ist das einfach eine Revolution."

Aus heutiger Sicht wirke es "grotesk naiv", welche Hoffnungen an das Internet geknüpft waren. Heute würden wir die Polarisierungseffekte erleben: Ein Präsident Donald Trump sei ohne das Internet nicht möglich.

Wie umgehen mit Feinden der Demokratie?

Die Feinde der Demokratie müssten natürlich benannt und vom demokratischen Diskurs ausgeschlossen werden. Aber, Vorsicht, wir gefährden die Demokratie, wenn wir den Vorwurf der Demokratiefeindlichkeit zu leichtfertig erheben, so Manow:

"Das ist natürlich eine Label-Frage. Und es ist natürlich auch eine Diskursverengung. Sowie ich eine andere Position als ‚antidemokratisch‘ brandmarke, entledige ich mich natürlich auch jeglicher argumentativer Beweislast für meine eigene Position."

Der Sorge, dass die Feinde der Demokratie in demokratischen Wahlen an die Macht kommen, begegnet Manow mit einer ernüchternden Antwort: "Es muss ein Eigeninteresse der Mehrheit an der Demokratie geben. Wenn eine Mehrheit sagt, 'nein, wir wollen das nicht', dann hilft auch kein Bundesverfassungsgericht. Dann hilft gar nichts, sondern dann stirbt die Demokratie."

(sf)

Das Interview in voller Länge:

Deutschlandfunk Kultur: Wie steht’s um unsere Demokratie? Sie scheint ja gerade mal wieder besonders gefährdet durch Populismus, durch Migration, Corona natürlich, zu viel Europa, zu wenig Europa. Suchen Sie sich etwas aus. Der Politikwissenschaftler Philip Manow reflektiert und schreibt seit Jahren über die Demokratie und verortet deren Schwierigkeiten auch gern mal anderswo als viele seiner Kollegen an den deutschen Unis. Stimmt es eigentlich, dass die Demokratie zurzeit besonders in der Krise steckt?

Manow: Soll ich mit "Ja" oder "Nein" antworten? Ich meine, der Titel des Buches sagt ja "(Ent-)Demokratisierung der Demokratie" ...

Deutschlandfunk Kultur: … der Titel Ihres Buches.

Manow: Richtig. Der deutet ja schon an, dass es einerseits gar nicht so schlecht um die Demokratie steht, andererseits vielleicht doch, also, ein bisschen ein paradoxer Befund. Insofern kann ich jetzt auch nicht so einfach darauf antworten. Aber das Anfangszitat in dem Buch ist von C.B. Macpherson, einem kanadischer Politikwissenschaftler: "Wir sind es überdrüssig zu hören, dass die Demokratie in der Krise ist." Und das hat er 1965 geschrieben.

Wir könnten die Demokratiegeschichte schreiben als Geschichte ihrer Krisendebatten. Jede Dekade hat ihre eigene Krisendebatte gehabt: "Die Grenzen der Demokratie", "Postdemokratie", "Wie die Demokratie verschwindet" ist schon ein Titel aus den 90er Jahren.

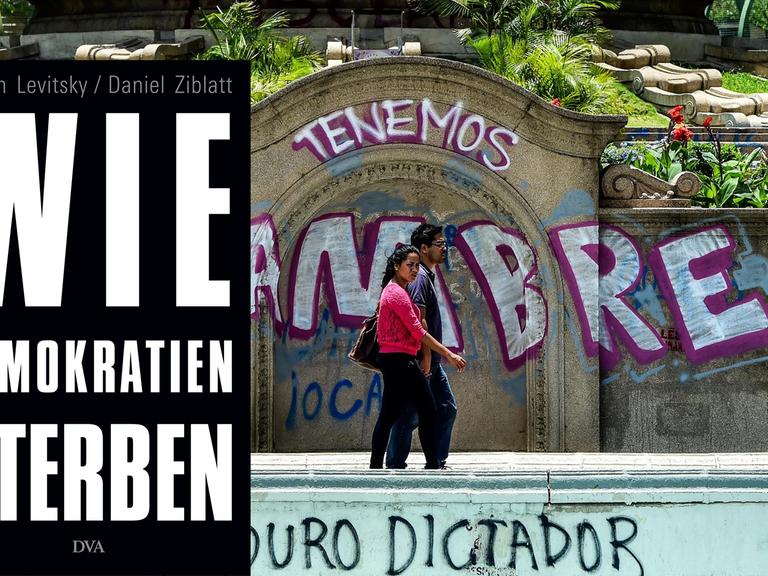

Jetzt haben wir natürlich auch die Befunde von Levitzsky, Ziblatt, Runciman: "How democracy dies", "How democracy ends", also: "Wie Demokratien sterben" und "So endet die Demokratie". Wenn man zurückblickt, hat jedes Jahrzehnt diagnostiziert, dass die Demokratie gerade am Sterben ist.

Deutschlandfunk Kultur: Das Reden über die Krise der Demokratie gibt es schon lange. Aber die Krisen unterscheiden sich ja vielleicht doch.

Manow: Richtig, ja.

Deutschlandfunk Kultur: Ich bin mal in unser digitales Archiv gestiegen und habe "Krise" und "Demokratie" eingegeben und habe einen Artikel von Marion Gräfin Dönhoff aus dem Jahr 1968 gefunden, aus der "Zeit", mit dem sie eine ganze Serie über die Krise der Demokratie beenden wollte.

Blicken wir mal aufs Heute und auf ein politisches Großereignis dieser Woche, den EU-Gipfel. Da hat sich wieder mal gezeigt, dass die Interessen der EU-Mitgliedsstaaten ziemlich verschieden sind. Am Ende stand wie fast immer ein Kompromiss. Das ist Europa. Oder man kann es auch - ich zitiere einen deutschen Europaabgeordneten – so nennen: "ein Sammelsurium nationaler Egoismen". Das heißt ja, in Europa ist es böse, wenn man nationale Eigeninteressen durchsetzen will.

Manow: Ja, das mögen bestimmte Europaparlamentarier so sehen, ich würde sagen, das ist das ganz normale Spiel. Man kann das wahrscheinlich parallel sehen. Auch Europa ist eine Abfolge von Krisendiskussionen. Also: "Eurosklerose" in den 70er Jahren, die Politik des leeren Stuhls von de Gaulle, das Scheitern der gemeinsamen Verteidigungsgemeinschaft.

Ich glaube, da liegt eine Parallele, dass wir die Gegenwart dramatisierend als krisenhaft wahrnehmen und dabei vergessen, dass auch so etwas wie ein europäischer Integrationsprozess eine Aufeinanderfolge von Krisen gewesen ist.

Das Demokratiedefizit der Europäischen Union

Deutschlandfunk Kultur: Der Punkt auf den ich hinaus wollte, ist, dass Sie der Europäischen Union seit Jahren ein Demokratiedefizit vorwerfen. Woran machen Sie das fest?

Manow: Die Debatte über das europäische Demokratiedefizit ist sehr, sehr breit. Das ist keine spezifische Sichtweise von mir, sondern wir führen diese Debatte eigentlich seit zwanzig Jahren. Wir haben seit 1979 Direktwahlen zum Europäischen Parlament. Das war schon eine Reaktion, dass man sagen kann: "Wir müssen das auch direkt demokratisch legitimieren." In diesen Wahlen treten nationale Parteien an mit nationalen Programmatiken. Wir haben keine übergreifenden Parteilisten oder nur ganz selten. Mit Volt ist das erste Mal tatsächlich so etwas wie eine paneuropäische Partei angetreten. Das war aber auch erst, wenn ich das richtig sehe, in der letzten EP-Wahl so.

Deutschlandfunk Kultur: Sie hat einen Sitz errungen.

Manow: Ja. Wir haben im Europäischen Parlament auch keine Verteilung nach Proporz. Das, was zum Beispiel für das deutsche Bundesverfassungsgericht ganz zentral ist, der gleiche Erfolgswert einer Stimme, weswegen wir dauernd Verfassungsgerichtsurteile zum deutschen Wahlrecht haben, gilt in Europa nicht. Eine Stimme in Malta ist mehrfach so viel wert wie eine Stimme in Deutschland.

Wir haben im Regelfall Einstimmigkeitsprinzipien. Das haben wir jetzt auch beim Euro-Gipfel gesehen. Es geht nicht um Mehrheitsentscheidungen - wie in der Demokratie, Mehrheit entscheidet -, sondern wir haben komplexe, quasi föderale Aushandlungsprozesse zwischen Nationalstaaten. Die Regierungen müssen dann jeweils vor ihrem heimischen Publikum bestehen - sie sind ja demokratisch legitimiert. Sie kommen zurück aus Brüssel und müssen sagen: Was habe ich erreicht? Habe ich unsere Interessen gewahrt, ja oder nein?

Da spielen wieder Wahlinteressen eine Rolle. Das ist Demokratie. Insofern ist das nichts Anrüchiges per se. Wie gesagt: Aus der Perspektive eines EP-Abgeordneten mag das irgendwie anrüchig sein, ist es aber eigentlich nicht.

Deutschlandfunk Kultur: Das Demokratiedefizit der Europäischen Union macht sich ja simpel an ein paar Sachen fest. Wegen des Einstimmigkeitsprinzips zum Beispiel weiß man nicht, wer ist eigentlich wofür verantwortlich gewesen. Man kann nicht sagen: "Das ist dessen Schuld gewesen. Und was diese Regierung macht, das gefällt mir nicht. Deswegen wähle ich sie wieder ab."

Manow: Ganz genau. Die Minimaldefinition einer Demokratie besteht letztendlich in der Möglichkeit, eine Regierung abwählen zu können. Das haben wir in Europa überhaupt nicht. Man kann die Kommission nicht abwählen. Es ist auch gar nicht transparent, wie sich die Kommission überhaupt parteipolitisch zusammensetzt, die Mitglieder werden von den Mitgliedsländern ernannt.

Abgesehen davon finden ungefähr 80 Prozent des Integrationsprozesses nicht durch Beschlüsse, durch Gesetzesinitiativen der Kommission und dann Beschlüsse im Ministerrat und im Europaparlament statt, sondern es ist der EuGH, der die europäischen Verträge prozessiert und sozusagen die vier Grundfreiheiten über alle Lebensbereiche in Europa legt. Das hat mit politischen Mehrheiten und elektoralen Sanktionsmöglichkeiten nicht viel zu tun.

"Vor Beifall von der falschen Seite ist keiner geschützt"

Deutschlandfunk Kultur: Sie gehen aber noch weiter. In Ihrem jüngsten Buch "(Ent-)Demokratisierung) der Demokratie" schreiben Sie nicht nur, dass die EU ein Demokratie-Defizit hat, sondern die EU würde in ihren Mitgliedsstaaten sogar ein Demokratiedefizit erzeugen.

Manow: Ja. Das ist eine logische Implikation. Wenn wir immer mehr Entscheidungsbereiche an die europäische Ebene delegieren, aber insgesamt ein Demokratiedefizit auf europäischer Ebene haben, dann heißt das natürlich: Mit jeder Entscheidung, die wir aus dem nationalstaatlichen Rahmen herausnehmen und an Europa delegieren, kriegen wir dann so was wie ein Demokratiedefizit auch auf der nationalstaatlichen Ebene.

Das ist zum Beispiel eine der starken Motivationen des Brexits gewesen, dass viele britische Wähler gesagt haben, "das wollen wir so nicht". Das ist eine logische Folge des europäischen Demokratiedefizits und der Delegation von Entscheidungsbereichen nach Brüssel.

Deutschlandfunk Kultur: Diese Kritik an der EU findet man ansonsten in Deutschland zumindest vor allem entweder weit links oder rechts; die übrigen Parteien sind ja alle sehr europafreundlich. Haben Sie keine Angst manchmal vor der Schublade, in die man Sie stecken könnte?

Manow: Nein, eigentlich nicht. Vor Beifall von der falschen Seite ist keiner geschützt. Das heißt aber noch lange nicht, dass man die Dinge nicht analysieren darf, so wie sie sind.

Deutschlandfunk Kultur: Sie stellen noch ein paar andere Thesen auf - deswegen finde ich es sehr erfrischend Sie zu lesen -, die quer zum bürgerlichen oder man könnte auch sagen zum mitte-links-liberalen Mainstream liegen. Zum Beispiel die, dass Demokratie einen Staat braucht, eine Nation. Als Bürgerin bin ich eine Staatsbürgerin. Ein guter Demokrat ist also ein Nationalist?

Manow: Die historische Betrachtung zeigt, dass die Demokratie sich ab 1789 im nationalstaatlichen Rahmen entwickelt. Das ist der Nexus aus Wahlrecht und Staatsbürgerrecht, die zusammenhängen. Das gefällt in den logischen Konsequenzen nicht jedem Milieu. Das tut mir dann leid, aber das lässt sich vielleicht nicht vermeiden.

In der Konsequenz heißt das, dass die Demokratie eine inklusive Veranstaltung ist, aber im gleichen Moment immer eine exklusive. Sie können keine Wahl veranstalten, ohne zu wissen, wer wahlberechtigt ist. Das heißt, diese Isonomie, also das gleiche Recht, hat einen Referenzpunkt. Das ist ein Staat.

Sind die Populisten das Problem?

Wir sind gleich im Sinne, dass wir ein gleiches Wahlrecht haben - one man, one woman, one vote - im Hinblick auf einen politischen Verbund, ein politisches Gemeinwesen. Das ist ein Staat. So hehr und so nachvollziehbar es ist, darüber nachzudenken, ob man das nicht aus dem staatlichen Rahmen herausheben könnte und diese exkludierenden Momente irgendwie abmildern oder überschreiten oder wie auch immer: Es gibt bis heute kein belastbares Modell, wie man Demokratie suprastaatlich organisiert.

Deswegen ist auch die Europäische Union keine Demokratie, sondern ein föderales, hauptsächlich intergouvernementales Gebilde und teilweise eine Juristokratie, also ein Versuch, die Integration durch Recht von oben durchzusetzen.

Deutschlandfunk Kultur: Man könnte ja sagen: "Noch!" Wenn es die Vereinigten Staaten von Europa gäbe, wenn diese europäische "Vertiefung", die Sie kritisch sehen, weiter voranschreitet, dann könnte es doch gesamteuropäische demokratische Wahlen geben. Oder?

Manow: Ja, sicherlich. Man muss bloß fragen, ob das ein politisch realistisches Projekt ist. Der EU-Gipfel würde einen ein bisschen skeptisch werden lassen. Solange wir trotz aller Delegation, die alleine funktionierenden Verantwortlichkeitsmechanismen durch demokratische Wahlen auf nationalstaatlicher Ebene haben, lautet die Frage: Ist es eine Utopie, die auch gleichzeitig eine Art von Realismus in sich hat, zu denken, dass die europäischen Mitgliedsstaaten sich kollektiv auflösen und das Ganze auf eine europäische Ebene heben? Man kann sich das ja mal vorstellen. Möchten sechs Millionen Dänen von 83 Millionen Deutschen mitregiert werden?

Deutschlandfunk Kultur: Aber der Traum geht ja darum, dass es dann nicht mehr um Dänen und Deutsche geht, sondern um Europäerinnen und Europäer, die links, rechts, grün, schwarz, was auch immer sind.

Manow: Bloß die Frage ist natürlich, ob das ein realistisches Szenario ist, ob also sozusagen sechs Millionen Dänen sagen, "ja, dann lass uns das doch mit 220 Millionen machen. Wir beugen uns dann den Mehrheitsbeschlüssen". Die dann zum Beispiel auch sagen: "Okay, mit dem dänischen Steueraufkommen bezahlen wir italienische Renten."

Deutschlandfunk Kultur: 450 Millionen Bürger der EU, glaube ich.

Manow: Sehen Sie, Sie haben die Zahlen besser drauf.

Deutschlandfunk Kultur: Sie sprachen vorhin vom Beifall von der falschen Seite sprachen. Ihre Kritik an Europa, die Verbindung von Demokratie und Staat hat mich natürlich sofort zum Wahlprogramm der AfD gebracht. Da steht unter anderem im Bundestagswahlprogramm 2017: "Wir wollen den souveränen, demokratischen Nationalstaat erhalten." Die AfD will auch zurück zu einem "Europa der Vaterländer". Das ist ja vielleicht auch ein Beleg für Ihre These, dass die Populisten nicht das Problem der Demokratie darstellen, sondern anzeigen, wo die Probleme tatsächlich liegen.

Die Angst vor der deutschen Hegemonie

Manow: Ja, das würde ich so sehen. Das ist ja auch nicht nur Programm der AfD. Der Brexit selbst ist das Programm gewesen. In Italien ist das zwischen links und rechts ganz gleich verteilt. "Sovranità", dahinter steht der Wunsch, wieder über mehr und mehr Lebensbereiche souverän zu werden, auch der Wunsch zum Beispiel, innerhalb des Euros eine eigenständige Fiskalpolitik betreiben zu können und da nicht auf Vorgaben aus Brüssel angewiesen zu sein. Das ist natürlich auch der Wunsch der Rechtspopulisten in Ungarn und in Polen. Da heißt es: "Wir wollen aus Warschau und nicht aus Brüssel regiert werden." Das kann man jetzt alles für völlig demagogisch halten und für ganz gefährlich oder wie auch immer, aber es gibt diese große Grundströmung seit mindestens zwei Dekaden, also die Rückabwicklung eines wahrscheinlich auch überdehnten neoliberalen Projektes.

Das ist dann durchaus auch ein Anzeichen von Demokratiedefizit dieses Projektes, sei es in Europa – da ist es besonders ausgeprägt -, aber das gilt auch für internationale Handelsverträge mit einer Schiedsgerichtsbarkeit, die dann gar nicht mehr rückgebunden werden kann an irgendwelche nationalstaatliche legislativen Tätigkeiten. Da haben wir eine große Gegenbewegung, klar, aber die ist parteipolitisch nicht so eindeutig. Wir haben sie in beiden Bereichen. Wir haben sie links und wir haben sie rechts.

Deutschlandfunk Kultur: Den Brexit klammern wir mal ein, weil wir wissen, dass die Kampagne auch mit vielen Lügen gefahren worden ist und spätestens seit dieser Woche wissen wir, auch mit massiver Unterstützung russischer Kreise.

Wenn wir auf Deutschland blicken, dann wird die Kritik an der EU eigentlich nur an den politischen Rändern geübt bzw. darf auch nur da offenbar geübt werden, als gäbe es hier so einen, wie soll ich sagen, einen nahezu heiligen moralischen Grundkonsens: Europa ist gut, und daran darfst du nicht rühren.

Manow: Das versteht man natürlich vor dem Hintergrund einerseits der deutschen Geschichte, andererseits auch der besonderen geopolitischen Lage. Man denke an die "deutsche Frage", die uns quasi seit 1871 und auch unsere Nachbarn mit viel Sorge umtreibt. Da ist es natürlich sehr rational, diese Einbettung vorzunehmen. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aus einer deutschen Perspektive ist das wahrscheinlich eine ganz vernünftige Politik.

Sie sollte bloß nicht mit übersteigerten idealistischen Hoffnungen verbunden werden, dass das in allen Nachbarländern genauso gesehen wird. Die sorgen sich eigentlich nicht über ihre Souveränität, sondern sie sorgen sich tatsächlich über diesen deutschen Hegemonen und sind deswegen froh, wenn der sich integrativ zeigt.

Deutschlandfunk Kultur: Genau. Die französische Tageszeitung "Libération" hat nach dem Gipfel auf Deutsch getitelt: "Dankeschön".

Manow: "Dankeschön" – ja. Aber die europäischen Nachbarn sagen nicht, "wir wollen jetzt auch endlich, endlich unseren nationalstaatlichen Rahmen aufgeben". Ganz im Gegenteil. Länder wie Polen oder Ungarn sind froh, nach vierzig Jahren Diktatur so etwas wie demokratische Selbstbestimmung wiederbekommen zu haben.

Insofern sollte man, glaube ich, nicht aus einer deutschen Perspektive denken, alle denken so wie Deutsche. Das ist ein deutsches Europa, das aber in dieser idealistischen Zuspitzung auch schon wieder beängstigend wirkt auf die anderen Nachbarländer. Man muss sich erinnern an Martin Schulz, der vor drei, vier Jahren vorgeschlagen hat, wir müssten jetzt unsere Souveränität poolen auf Brüsseler Ebene. Und das müssten wir in den nächsten drei, vier Jahre machen. Und jeder, der da nicht mitmacht, wird aus der Europäischen Union rausgeschmissen.

Die drei Aspekte der "Demokratisierung der Demokratie"

Solche Art von idealistischer Hegemonialstellung, dass man sagt, "wir sind doch jetzt alle gute postnationale Demokraten und jetzt gebt doch bitte mal schön eure Selbstbestimmungsrechte so schnell wie möglich auf, damit das alles von Brüssel aus gemacht werden kann" - das ist nun mal als politisches Projekt wahrscheinlich eher erschreckend für unsere Nachbarn.

Deutschlandfunk Kultur: Wenn wir Ihnen folgen, dann sorgt aus den genannten Gründen die europäische Integration für weniger Demokratie und schadet ihr damit. Auch wenn man diesen Befund nicht teilt, dass unser demokratisches System nicht alle erreicht oder einbindet, das ist bekannt. Wir sprechen seit Jahren von einer Zweidrittel-Demokratie in Deutschland, weil ein Drittel gar nicht an den Wahlen teilnimmt. Ein Gegenmittel, das häufig empfohlen wird, lautet: Mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie, mehr Referenten, mehr Volksabstimmungen, mehr Bürgerkonvente. Sie nennen das die "Demokratisierung der Demokratie". Ist das ein Weg aus der von uns zurzeit festgestellten Krise der Demokratie?

Manow: Was ich "Demokratisierung der Demokratie" nenne, ist eigentlich ein bisschen was anderes. Das hat drei Aspekte, die ich versuche ganz kurz zusammenzufassen. Der erste Aspekt ist der, dass ich den Eindruck habe, dass die Demokratie als Legitimationsprinzip alternativlos herrscht. Es gibt auf der Welt kein Konkurrenzprojekt, das eine ebenso große Strahlkraft hat wie die Demokratie. Man muss vielleicht daran erinnern, dass es noch nicht so lange her ist, dass die ganzen Kommentatoren und Kommentatorinnen sich völlig einig waren, "It’s the only game in town". Seit 1990, nachdem der Kommunismus abgestorben war, gibt es nur noch das.

Deutschlandfunk Kultur: Es ist gut, dass Sie es nochmal erwähnen, denn es scheint so selbstverständlich, denn der Streit, der heute geführt wird, wird auch immer im Namen der Demokratie geführt. Da gibt es die "wahren" Demokraten, die die Demokratie vor den unwahren Demokraten retten wollen, vor den unaufrichtigen.

Manow: Ja. Der zweite Aspekt dieser Demokratisierung: Aufgrund des universalen Wahlrechts und dem Abbau einer ganzen Reihe von institutionellen Hemmnissen, wie zweite Kammern, Monarchen, Militärräte usw., kann man sagen, dass die Demokratie auch institutionell soweit durchgesetzt ist wie in ihrer Geschichte noch nicht.

Der dritte, neue, Aspekt der Demokratisierung der Demokratie: Die Eintrittshürden in die politische Kommunikation, aber auch in die politische Organisation sind dramatisch gesunken. Sie merken das ja auch wahrscheinlich als Journalistin. Jeder kann mitreden, es ist völlig demokratisiert, jeder kann einen Blog eröffnen. Das gilt für die Kommunikation.

Veranstaltungen für die Mittelschicht

Aber Sie sehen das auch in der Organisation. Nehmen wir die Gelbwesten oder auch den deutschen Bauernprotest. Innerhalb von vier Wochen kriegen Sie bei Twitter, Facebook oder WhatsApp landesweite Demonstrationen organisiert. Das ist ein wichtiger Aspekt, um zu verstehen, was sich im Moment tut.

Parteien sind nicht mehr so wichtig. Parlamente sind nicht mehr so wichtig. Die Presse ist nicht mehr so wichtig. Alle intermediären Instanzen sind entwertet. Das ist ein wahnsinniger Demokratisierungsschub, wenn Sie so wollen.

Deutschlandfunk Kultur: Durch das Internet, um es mal klar beim Namen zu nennen.

Manow: Genau. Das ist erstmal eine Situationsbeschreibung. Ich sage nicht normativ, das ist gut oder schlecht oder das sei ein Rezept gegen Populismus. Es handelt sich um ein Beschreiben der Ist-Situation im Sinne von: Die Herausforderungen der repräsentativen Demokratie liegen heutzutage auch darin, dass diese Repräsentations-Mechanismen und -Instanzen nicht mehr so funktionieren, wie sie das früher getan haben.

Ein Informatikstudent in Aachen lädt ein komisches Video hoch und das wird elf Millionen Mal geklickt und eine ganze Volkspartei sieht aus wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Wenn man das mit den 70er Jahren vergleicht, mit der Diskurs-Hegemonie der politischen Eliten zusammen mit einem relativ engen medialen Umfeld, dann ist das einfach eine Revolution.

Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen länger ausgeholt habe. Sie haben ja gefragt: "Ist mehr Demokratie ein Gegenmittel"? Ich denke Nein, weil diese partizipativen Formen wie Town-Hall-Meetings, "le grand débat" bei Macron, schlechte Surrogate sind. Sie sind auch völlig verzerrt im Sinne von das sind die Mittelschichten-Veranstaltungen, also für Mittelschichten von Mittelschichten.

Unser Problem ist ja gerade, dass wir bestimmte Bevölkerungssegmente haben, die sich ausklinken, die nicht mehr partizipieren. Das sind nicht die, die auf diesen Town-Hall-Meetings auftauchen und elaboriere Sprechakte vollbringen, sondern das sind Leute, die sind einfach abgehängt. Und das einfache Wahlrecht in einfachen allgemeinen Wahlen ist noch die niedrigste Eintrittshürde für diese Leute.

Deutschlandfunk Kultur: Zumal man sich ja in Deutschland, anders als in den USA, gar nicht erst registrieren lassen muss. Kleine Widerrede: Die Konvente, von denen ich sprach, funktionieren ja anders. Da werden die Bürgerinnen und Bürger per Los ausgewählt. Das hat in Irland sehr gut funktioniert und das gab es jetzt auch in Frankreich. Da konnten tatsächlich alle, auch die Abgehängten, beteiligt sein – sofern sie mitmachen, natürlich.

Manow: Soweit ich das von dem französischen Fall weiß, war das nicht ein Losverfahren, sondern tatsächlich so etwas wie Proportionalrichtlinien, die einen sehr verzerrenden Effekt hatten. Von Referenden wissen wir, dass sie einen extrem verzerrenden Effekt hatten, denn da haben wir eine noch niedrigere Wahlbeteiligung als in allgemeinen Wahlen. Und das Ungleichgewicht, dass die höheren Bildungsschichten, die höheren Einkommensschichten sich mehr beteiligen, ist bei Referenden nochmal stärker ausgeprägt als bei normalen Wahlen. Also, wir würden das Problem mehr verstärken als abschwächen.

Wo zieht man die Grenzen in der Debatte?

Deutschlandfunk Kultur: Aber so gesehen ist doch das Internet mit all seinen Möglichkeiten, Social Media usw., dann ein guter Weg, weil sich da leichter diejenigen zu Wort melden, die das sonst nicht tun.

Manow: Ja, das ist so. Wir haben quasi Licht und Schatten, glaube ich. Zu Anfang gab es ja diese große Euphorie. Das sei tatsächlich eine ganz neue Form der Vergemeinschaftung ohne Eintrittshürden etc. "Wie wunderbar ist die neue Gesellschaft!", dieser utopische Überschwang in der Frühzeit. Da finden Sie hunderte Dokumente, aus heutiger Sicht in grotesker Naivität, die die gute Gesellschaft herannahen sahen. Wir kennen ja mittlerweile die ganzen dunklen Seiten. Trump ist natürlich ohne das Internet nicht zu denken. Wir sehen die Polarisierungseffekte.

Deutschlandfunk Kultur: Aber Obama vielleicht auch nicht.

Manow: Natürlich, Obama auch nicht. Obama hat den Internetwahlkampf, den Harold Dean 2004 vorgemacht hatte mit Crowdfinancing usw., perfektioniert. Bloß, nach Obama kam Trump. Der hat im Grunde die gleichen Instrumente benutzt, plus einen extrem polarisierenden, tabubrechenden, von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen springenden Wahlkampf, der diese Gesellschaft, wie wir jetzt sehen, tief zerrissen zurücklässt und mittlerweile sehr gefährliche Tendenzen zeitigt.

Das gehört dazu. Das Internet ist ja kein Heils-Instrument, sondern es hat sehr dunkle Seiten. Das wissen wir ja mittlerweile. Verschwörungstheorien in der Covidkrise, das unkontrollierte Wabern extremer Meinungen.

Deutschlandfunk Kultur: Und vor allen Dingen werden extreme Meinungen extrem belohnt in diesem Medium. Also, Ausweitung der Demokratie ist auch nicht unbedingt ein Mittel.

Wir sprachen vorhin davon, dass im Namen der Demokratie heute um die politische Macht gekämpft wird. Auch die AfD gibt sich ja als die "Retterin der Demokratie" aus, während die anderen Parteien sie wiederum als eine "Feindin der Demokratie" sehen.

Ich frage mich: Kann man diesen Diskurs eigentlich noch innerhalb der Demokratie führen, also auf eine demokratische Art und Weise? Oder müsste man, wenn man jemanden als Feind der Demokratie identifiziert hat - und wo ziehe ich die Grenze - vom Diskurs ausschließen?

Manow: Das ist natürlich eine sehr gute Frage und letztendlich – wie soll man sagen – eine Dilemmasituation. Mit dem Siegeszug der Demokratie ist in gewisser Weise der Unterschied Demokratie-Nichtdemokratie in die Demokratie zurückgekehrt, ein "Wiedereintritt", wenn man so möchte. Und die politische Auseinandersetzung wird heute ganz schnell als eine geführt zwischen den Verteidigern und den Gegnern der Demokratie. Das wäre zumindest meine These.

Wenn man es so betrachtet, ist damit aber eigentlich jegliche Diskursgrundlage zerstört. Wir können keinen demokratischen Disput führen mit jemandem, der ein Gegner der Demokratie ist. Das entzieht der demokratischen Auseinandersetzung eigentlich den Boden. Das heißt: Da würde jetzt eigentlich das Strafrecht greifen, würde ich sagen. Da unterhält man sich nicht mehr, sondern da ruft man die Polizei, wenn man so möchte.

Deutschlandfunk Kultur: Also, Rassismus ist keine Meinung, über die wir diskutieren.

Manow: Ja. Das ist natürlich eine Label-Frage. Und es ist natürlich auch eine Diskursverengung. Sowie ich eine andere Position als "antidemokratisch" brandmarke, entledige ich mich natürlich auch jeglicher argumentativer Beweislast für meine eigene Position.

Insofern sage ich auch: Die Demokratie ist gefährdet sowohl dadurch, dass wir dauernd den anderen als Demokratiegefährder identifizieren - was relativ inflationär mittlerweile stattfindet -, als auch dadurch, den Demokratiegefährder nicht zu benennen. Das ist eben die dilemmatische Lage.

"Wir müssen Vieles erst einmal aushalten"

Wir müssen natürlich die Gegner der Demokratie identifizieren und markieren und dagegen antreten. Aber gleichzeitig gibt es innerhalb dieser politischen Auseinandersetzung auch eine ständige Anreizwirkung, diesen Vorwurf inflationär zu gebrauchen. Das ist auch eine Gefahr, meiner Meinung nach.

Wir müssen Vieles, glaube ich, erst einmal aushalten und auch als argumentative Eigenposition anerkennen. Sonst gibt es eine vorschnelle Diskursverengung im Sinne von: "Das sind halt Gegner der Demokratie, Punkt, aus, Schluss!"

Deutschlandfunk Kultur: Dieser Punkt lässt sich ja wahrscheinlich niemals wirklich festlegen: Wie viel muss man aushalten?

Manow: Natürlich nicht.

Deutschlandfunk Kultur: Nun kommen wiederum die demokratischen Wahlen dazu, in denen es ja auch möglich ist, dass Gegner der Demokratie an die Spitze einer Demokratie gewählt werden. Um es dann komplett absurd zu machen, müssten im Grunde genommen dann die Demokraten im Namen der Demokratie einen Putsch herbeiführen.

Manow: Ja, das ist jetzt ein paradoxes Szenario. Klar, das kann man jetzt durchspielen. Ich glaube, die Antwort auf solche Fragen ist eine relativ ernüchternde. Diese Antwort kommt nicht von mir, die kommt von Adam Przeworski, einem polnischen Politikwissenschaftler, der schon lange in den USA lehrt und forscht.

Der sagt: Demokratie ist ein Gleichgewicht. Das Gleichgewicht wird nur dann erhalten, wenn Mehrheiten Demokratien wollen. Wenn das nicht der Fall ist, hilft keine Institution dieser Welt.

Es muss ein Eigeninteresse der Mehrheit an der Demokratie geben. Wenn eine Mehrheit sagt, "nein, wir wollen das nicht", dann hilft auch kein Bundesverfassungsgericht. Dann hilft gar nichts, sondern dann stirbt die Demokratie. In der Weimarer Zeit hieß es: Eine Demokratie ohne Demokraten gibt es nicht. Das ist eine etwas popularisierte Version. Der Punkt, den Przeworski macht, lautet: Die Verlierer müssen in der Demokratie auch einen Anreiz haben, trotzdem das demokratische System zu erhalten.

Ein Anreiz ist zum Beispiel, zu sagen: "Wenn du diese Wahl verloren hast, gibt es trotzdem noch eine faire Chance, dass du die nächste gewinnst." Das sind einige der Anreizmechanismen. Aber wenn eine politische Mehrheit die Demokratie abgeschrieben hat, dann haben wir keine Chance sie zu erhalten.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.