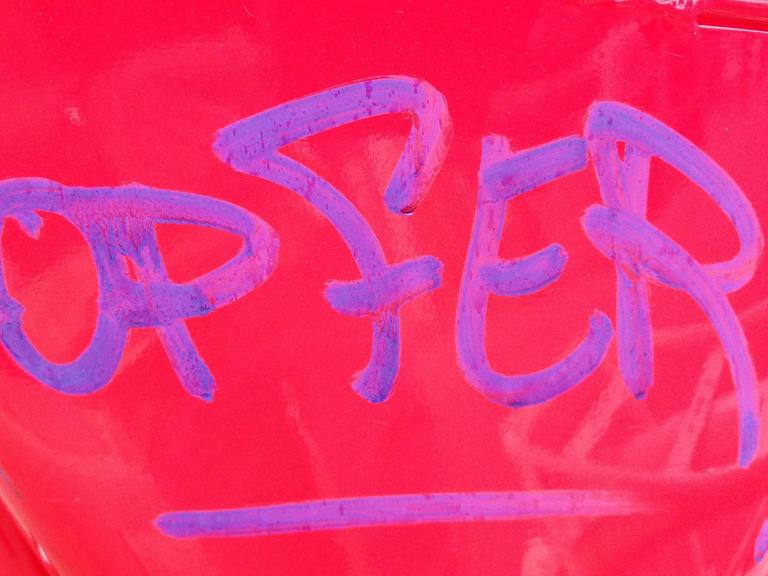

Wir sind in Gedanken bei den Opfern. – Wir sind in Gedanken. – Wir sind Opfer.

80.000 Menschen sind dem Virus in unserem Land bisher zum Opfer gefallen. Mehr als drei Millionen sind es weltweit. Tag für Tag sterben weitere an den Folgen der Infektion. Auch in dieser Stunde ringen Menschen auf den Intensivstationen mit dem Tod.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkfeier für Corona-Tote

Nichts ist schwieriger, als mit sinnlosem Tod und sinnloser Zerstörung umzugehen. Das Opfer schafft Sinn, weil es immer auf etwas Höheres, über uns Hinausgehendes zielt. Es ist sozusagen erleichternd.

Martin Treml, Kulturwissenschaftler

Wir preisen nicht mehr die Helden, sondern wir leiden mit den Opfern.

Martin Sabrow, Historiker

Der moderne Opferbegriff, der mit Leid, Passivität und Unschuld assoziiert wird, hat sich erst in den letzten 200 Jahren entwickelt, im Zusammenhang mit Kriegen: Zunächst wird die alte Vorstellung des Opferbringens politisch-nationalistisch aufgeladen als heroisches Selbstopfer der Soldaten.

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler: „Ich glaube, dass 1792, also ‚Levée en masse‘ in der französischen Revolution, das Schlüsselereignis ist: nicht mehr bezahlte Söldner, die das Risiko des Todes einnehmen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern Freiwillige des Vaterlandes, die für eine Idee kämpfen, und das zieht sich durch eigentlich in Europa bis zum Ersten Weltkrieg.“

Die hohen Opferzahlen der Weltkriege

Dann aber eröffnen die schieren Opferzahlen ganz neue Dimensionen.

„Also wir reden dann beim Ersten Weltkrieg über deutlich mehr als 10 Millionen Tote“, erklärt Sönke Neitzel, „im Zweiten Weltkrieg 55 Millionen plus, die Zahl der zivilen Toten steigt rasant an. Die Grenzen zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten verschwimmen.“

Und deshalb, so der Historiker, Professor für Militärgeschichte und Gewaltkulturen an der Uni Potsdam, muss der Opferbegriff weiter differenziert werden.

"Die Grenzen zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten verschwimmen", erklärt der Militärhistoriker Sönke Neitzel.© imago / Metodi Popow

"Das passive Opfer, also die Zivilbevölkerung, die Opfer des Krieges wird, Opfer von Gewalthandlungen, sei es jetzt legale oder illegale militärische Gewalt“, sagt er. „Dann haben wir eine andere Dimension, das Aktive. Das sehen wir jetzt gerade in der Ukraine, dass Ukrainer, Zivilisten, aber vor allen Dingen Soldaten, ein Opfer an Leib und Leben, an körperlicher Versehrtheit bringen, um ihr Land zu verteidigen.“

Im Kriegsvölkerrecht taucht außerdem Anfang des 20. Jahrhunderts die Figur des „unschuldigen Opfers“ für Zivilisten auf, sie gelten als „Nicht-Kombattanten“ und dürfen deshalb auch nicht gezielt angegriffen werden. Wenn man bedenkt, dass es viele Arten von nicht-soldatischen Kämpfern gibt, ist diese Trennung mittlerweile eher schwammig.

Viktimologie – ein Teil der Kriminalwissenschaft

„Ausgangspunkt ist – wie der Name schon sagt: Viktimologie – das Opfer von Straftaten“, erklärt Kirsten Drenkhahn. „Dann guckt man sich die Opferwerdung an: das Opfer und auch den ganzen Umgang mit dieser Situation, also zum Beispiel die gesellschaftliche Reaktion und die weitere Reaktion auch des Opfers, wie letztlich dieses Geschehen auch verarbeitet wird.“

Im Zusammenhang mit dem neuen Opfer-Leid-Begriff ist eine eigene Opferwissenschaft entstanden – als Teilgebiet der Kriminologie, die sich Ende des 19. Jahrhunderts zunächst in den USA etabliert hat. Die Viktimologie erlebt ihre Blüte aber erst im 20. Jahrhundert, sagt die Juraprofessorin Kirsten Drenkhahn von der FU Berlin.

„Einerseits auch inspiriert durch das Erlebnis des Zweiten Weltkriegs. Ein später bekannt gewordener Forscher aus Osteuropa, Benjamin Mendelsohn, er war selbst Jude und hat eben eigentlich das erste Mal den Holocaust als kriminologisches Problem aus Opfersicht problematisiert, dieses Massenverbrechen als Ausgangspunkt genommen“, erklärt sie.

Und weiter: „Es gab aber auch andere Leute. Hans von Hentig ist da ein relativ bekannter Mensch, der hat in den 40er-Jahren, also im Exil in den USA, auch so eine Opfertypologie entwickelt, die auch ganz lange ganz wichtig war für die Viktimologie.“

Berufe und Verhalten als Risikofaktoren

Hans von Hentig stellte Risikofaktoren zusammen, die erklären sollen, warum einige Menschen eher als andere zu Schaden kommen, Verletzungen oder Verluste erleiden. Das seien zum Beispiel bestimmte Berufe – Geldbriefträger oder Prostituierte etwa – aber auch Persönlichkeitsmerkmale oder typische Verhaltensweisen.

In der Praxis lassen sich die jedoch nicht finden, davon ist Rechtsanwalt Roland Weber überzeugt. Er ist Opferbeauftragter des Landes Berlin.

„Meine langjährige Erfahrung ist, dass es das Opfer nicht gibt. Ich habe in all den Jahren so viele Menschen kennengelernt, die entweder direkt oder indirekt, bei Tötungsdelikten insbesondere, durch schwere Straftaten betroffen waren“, erzählt er.

Ich konnte den Betroffenen das nie ansehen in dem Sinne, dass man sagen würde: So sieht jetzt das klassische Opfer aus. Da sitzen hier zum Teil muskelbepackte junge Männer vor mir und sind ein Häuflein Elend. Und andere, wo man sagt, das ist aber doch eher eine unscheinbare Dame, die war total selbstbewusst und konnte ganz stark mit den Sachen umgehen. Also man kann es nicht erkennen.

Roland Weber, Opferbeauftragter des Landes Berlin

Zwischen Prävention und Vorurteil

Die Identifizierung opfertypischer Merkmale sollte eigentlich der Prävention dienen.

„Richtig ist allerdings, dass es in der Viktimologie dann tatsächlich irgendwann so weit gegangen ist, dass einige Leute unter dem Stichwort ‚blaming the victim‘ das tatsächlich so weit getrieben haben und gesagt haben: Bestimmte Opfer fordern sozusagen das Täterverhalten heraus“, sagt Kirsten Drenkhahn.

„Der Haken an der Sache ist, dass viele von diesen Beschreibungen von typischem Opferverhalten ja auch relativ stark vorurteilsgeprägt sind. Das sind auch so Vorstellungen davon, wie man sich nämlich als ordentliches Opfer in einer bestimmten Situation verhält. Und je nachdem, welches Bild man davon hat, ist man dann eben geneigt, zu sagen: Wenn jemand sich nicht erwartungsgemäß verhalten hat, dann hat diese Person eben einen Beitrag geleistet.“

Gerade bei sexueller Gewalt wurde Frauen immer wieder der Vorwurf gemacht, sie hätten den Täter provoziert – durch „aufreizende Kleidung“ etwa, oder sie hätten sich nicht eindeutig genug gewehrt.

Da hat sich in der Polizeiausbildung zwar einiges geändert in den letzten Jahren und nach dem neuen Sexualstrafrecht von 2017 mit dem Grundsatz „Nein heißt Nein“ darf das Verhalten des Opfers vor oder auch während einer Tat nicht mehr zur Entlastung eines Täters herangezogen werden.

Aber Opfer haben es immer noch vergleichsweise schwer vor Gericht, weil sie – als Zeugen – zum Beispiel „umfassend“ aussagen müssen und Verteidiger der mutmaßlichen Täter viel aufbieten dürfen, um ihre Mandanten zu entlasten.

„Man wird im konkreten, natürlich strafrechtlichen Sinne Opfer einer Straftat, aber darüber hinaus ist man ja nicht dauerhaft Opfer“, sagt der Politologe Samuel Salzborn.

Die Ambivalenz des Opferstatus

Zweifellos gibt es Menschen, die ein höheres Risiko tragen, Opfer zu werden – sei es aufgrund ihrer körperlichen oder mentalen Konstitution, äußerlich sichtbarer Merkmale oder sozialer Minderheitsstellung: Kinder, alte Menschen, Coloured people, Obdachlose, queere Menschen.

Und mit dem Opferstatus sind durchaus positive Erfahrungen verbunden: besonderer Schutz, Hilfe, Aufmerksamkeit. Aber Menschen, die Opfer geworden sind, werden auch mit Skepsis betrachtet, sagt die Historikerin Svenja Goltermann, Professorin an der Uni Zürich. Das hat mit den Versorgungsansprüchen zu tun, die aus Anlass der beiden Weltkriege mit dem Opferbegriff verbunden wurden.

Wir rutschen in eine Art von Mitleidskultur ab, erklärt die Historikerin Svenja Goltermann.© Svenja Goltermann

„Der Sozialstaat hat viel damit zu tun, dass wir Menschen auch als Opfer bezeichnen, weil der Sozialstaat auch mit einer Leistung einspringt, dass wir den Menschen, die irgendwie zu Schaden gekommen sind, Rechte einräumen“, erklärt sie. „Im Zuge dieser ganzen Bemühungen, den Sozialstaat zurückzufahren, ist auch eine Kritik aufgetreten an Menschen, die sich als Opfer bezeichnen.“

Sie sieht hier auch eine neue Entwicklung: statt „Anerkennung des Schadens“ und damit Entschädigung jetzt Mitleid.

Wenn wir uns die Debatten über die Geflüchteten anschauen, dann kann man, glaube ich, deutlich sehen, dass wir in eine Art von Mitleidskultur abrutschen, das heißt, dass wir ihnen Rechte absprechen, und dass sich die Frage eigentlich immer nur noch darum dreht: Haben wir Mitleid mit ihnen oder haben wir kein Mitleid mit ihnen?

Svenja Goltermann, Historikerin

Natascha Kampusch – ein Extrembeispiel

Es gibt sogar Stigmatisierung und Ablehnung von Opfern: Ein Extrembeispiel ist die Österreicherin Natasha Kampusch: Sie wurde im Frühjahr 1998 als Zehnjährige entführt, über acht Jahre in einem wenige Quadratmeter großen Raum unter der Erde gefangen gehalten und schwer misshandelt.

Ihre Geschichte rührte zunächst Millionen Menschen. Opferschicksale, aber auch Erzählungen über die der Täter, werden in der Gesellschaft begierig aufgenommen, weil Geschichten generell identitätsstiftend sind, wie es der Kulturwissenschaftler Jörn Rüsen einmal ausdrückte.

„Identität bedeutet: Da muss es irgendein Minimum an Zusammenhalt geben, sonst fallen wir in lauter Stücke auseinander. Und eine der wesentlichen geistigen Leistungen in dieser Arbeit an Zugehörigkeit und Anderssein ist die Fähigkeit, über sich selbst oder über die Gruppe, zu der man gehört, eine Geschichte erzählen zu können“, erklärt er. „Denn wenn jemand gefragt wird: Wer bist du? Dann ist die Antwort im Grunde eine Geschichte. Dann hat der Zuhörer das Gefühl: Jetzt weiß ich ungefähr, wen ich da vor mir habe.“

Und gerade Opfer-Täter-Geschichten versprechen einen großen Gewinn, weil sie über die Zuordnung von „gut“ und „böse“ zusätzliche Sicherheit vermitteln können. Aber genau hier wird es schwierig, wie das Beispiel Natascha Kampusch zeigt: Sie ging, nachdem sie sich selbst befreit hatte, in die Öffentlichkeit, zeigte sich da aber nicht als verstörte, gebrochene Person, sondern als starke junge Frau.

Daraufhin schlug ihr eine Welle von Misstrauen entgegen – schließlich sogar Häme und Hass: „War sie wirklich ein Opfer?“ Denn erschwerend kam hinzu, dass ihr Entführer sich das Leben genommen hatte und somit die Täterseite unscharf blieb.

„Du Opfer“ – ein Schimpfwort

Eine Opferidentität ist problematisch, weiß auch Rechtsanwalt Roland Weber.

„Das hab ich wiederholt wahrgenommen, dass Leute sagen, ich möchte kein Opfer sein, ich finde diesen Begriff bereits furchtbar, weil „Du Opfer“ ist so mit Schwäche besetzt“, sagt er. „Es gilt zum Teil ja auch als Schimpfwort, gerade auf Schulhöfen. Deswegen hatten mir verschiedentlich Betroffene gesagt, ihnen gefällt der englische Begriff ‚survivors‘ sehr viel besser.“

„Überlebende“ eines extremen Traumas, das oft bis in die nächste und übernächste Generation reicht, sind Juden – und deshalb mit einer besonderen Opferidentität behaftet.

Joseph Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland: „Noch immer werden Juden im Schulunterricht vor allem als Opfer präsentiert: als Opfer von Pogromen im Mittelalter und als Opfer der Shoah. Es dürfte kein Zufall sein, dass viele junge Menschen Schimpfwörter wie ‚Du Opfer‘ und ‚Du Jude‘ synonym verwenden.“

Sie wollen diese Opferidentität nicht, haben sie aber faktisch – immer noch, sagt Professor Samuel Salzborn, Politikwissenschaftler aus Gießen und der Berliner Antisemitismusbeauftragter.

Antisemiten in der Offensive

„Sobald Jüdinnen und Juden in der Öffentlichkeit als solche erkennbar sind, also etwa durch das Tragen einer Kippa, laufen sie Gefahr, Gegenstand von Diskriminierung, von Angriffen auch zu werden. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder Fälle, in denen es zu körperlichen Übergriffen und Attacken kommt“, erklärt er.

Das ist auch die Erkenntnis: Antisemitinnen und Antisemiten fühlen sich so weit in der Offensive, dass sie eben an vielen Orten in der Öffentlichkeit auch sichtbar, mit dem Risiko erkannt zu werden, dann Jüdinnen und Juden angreifen.

Samuel Salzborn, Politikwissenschaftler

Durch das Motiv Antisemitismus unterscheiden sie sich deshalb auch von anderen Gruppen, die Opfer von Diskriminierung und Gewalt werden.

„Weil Antisemitismus einerseits als Weltbild fungiert, also für die Menschen, die antisemitische Positionen haben, ist das allumfassend: Sie deuten sich alles antisemitisch. Das sehen wir etwa auch im Kontext der Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, sagt Samuel Salzborn.

"Die Anfeindungen sind permanent da": Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn ist Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin.© picture-alliance / Kitty Kleist-Heinrich TSP

Er erklärt: „Auch wenn es nicht den geringsten Anlass dafür gibt, überhaupt irgendeinen Bezug zum Thema Judentum herzustellen: Die Anfeindungen sind permanent da, und insofern sind alle diese Angriffe nicht nur äußerlich sozusagen, was schon schlimm genug wäre: Sie sind ein unmittelbarer Angriff auf jedes Sicherheitsempfinden und jede Hoffnung auf Normalität.“

Spannungsfeld von Unschuld und Schuld

Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Es gibt entdeckte und verborgen gebliebene Schuld von Menschen. Es gibt Schuld, die sich Menschen eingestanden oder abgeleugnet haben. Wir alle, ob schuldig oder nicht, ob alt oder jung, müssen die Vergangenheit annehmen. Wir alle sind von ihren Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen.

Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Rede am 8. Mai 1985

Vor dem Hintergrund der deutschen NS-Geschichte im Allgemeinen und der jüdischen Opfergeschichte im Besonderen wird der Begriff weniger als Metapher für Leid benutzt, sondern mehr im Spannungsfeld von Unschuld und Schuld. Dabei gibt es gravierende Unterschiede zwischen der offiziellen Erinnerungskultur und der gesellschaftlichen Debatte.

In seinem Essay „Kollektive Unschuld“ von 2020 beschreibt Samuel Salzborn, dass – in mehreren Schritten – eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden habe.

Zunächst, die Abwehr des Vorwurfs einer Kollektivschuld: „Wir wissen inzwischen aus der historischen Forschung: Den hat es als politische Maxime der Alliierten oder Ähnliches überhaupt nie gegeben“, sagt er.

Trotzdem wurde die vermeintliche Kollektivschuld immer wieder thematisiert. Und in der Schuldabwehr, so Salzborn, hat man sich dann schnell einen kollektiven Unschuldsmythos gestrickt.

„Das sehen wir auf der strafrechtlichen Ebene, dass es eine sehr, sehr mangelnde Verfolgung von NS-Straftätern gegeben hat, ganz frühe Entlastung auch bis in höchste Positionen. Das sehen wir auch im Kulturbereich, etwa wenn wir uns die Filme in der frühen Bundesrepublik anschauen, die sich mit dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, auseinandergesetzt haben, in denen im Prinzip auch auf hochrangiger Ebene von Offizieren ein scheinbar menschliches Handeln gezeigt wurde“, erklärt er.

Und weiter: „Das heißt, dass auch da wieder der Mythos genährt wurde, man sei eigentlich nicht schuldig geworden, dass man die Schuld letzten Endes auf die Person von Hitler oder eine ganz kleine Führungsclique letzten Endes reduziert hat. Das ist ein Prozess, der in der Bundesrepublik lange, lange, über Jahrzehnte tradiert ist und gleichermaßen auch zu einem Grundelement in der Konstituierung der Bundesrepublik gehört.“

Täter-Opfer-Umkehr trotz umfassender Aufarbeitung

In den letzten drei Jahrzehnten wurden zwar Haltungen und Handlungen von Personen und Institutionen im Nationalsozialismus umfassend aufgearbeitet. Aber in den Familienerinnerungen ist der Mythos kollektiver Unschuld massiv tradiert worden. In der sogenannten „MEMO-Studie“ zur Erinnerungskultur in Deutschland glaubten noch 2019 fast 70 Prozent der Befragten, dass ihre Vorfahren keine Täter waren, fast 36 Prozent meinten sogar, sie hätten Juden geholfen.

„Über die Generationen hinweg erleben wir dann quasi eine immer weitere Ausschmückung: Also, dass aus dem Wunsch, der ja bei der Enkelgeneration verständlich ist, die eigenen Großeltern mögen keine Täterin und Täter gewesen sein, dass da bestimmte Facetten aufgegriffen werden, einzelne kleinere Andeutungen, die dann zu großen Erzählungen aufgebaut werden, und dann letzten Endes auch zu einer, einer Entlastung der eigenen Familiengeschichte führen sollen“, erklärt der Politologe.

Aber die historische Forschung zeigt ganz klar: Diejenigen, die den Nationalsozialismus bekämpft haben, die Jüdinnen und Juden geholfen haben, die sie unterstützt haben, waren weit, weit unter 0,5 Prozent.

Samuel Salzborn, Politikwissenschaftler

Die Täter-Opfer-Umkehr: „Wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, dann beginnt die Abwehr der Täterschaft nicht nur sehr früh“, sagt Samuel Salzborn. „Auch diese letzten Endes ja ganz, ganz massive Betonung eines angeblichen eigenen Opferstatus, und zwar letzten Endes über das Thema der Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten: Es gab eine eigene Partei der Vertriebenen. Es gab ein eigenes Bundesvertriebenenministerium bis zur sozialliberalen Koalition.“

Im Krieg verschwimmen die Grenzen

Obwohl der moderne Opferbegriff im Krieg „geboren“ wurde, ist er hier besonders schwierig zu fassen, meint der Militärhistoriker Sönke Neitzel mit einem Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg.

„Wenn man auf den britischen Commonwealth-Friedhof an der Heerstraße hier in Berlin geht, dort liegen einige Tausend junger Soldaten begraben, die für die Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg geflogen sind, die abgeschossen wurden, zu Tode gekommen sind, diese Leute haben in der Regel Berlin und Umgebung bombardiert, und dabei sind natürlich auch Zivilisten, Tausende von Zivilisten, Frauen und Kinder, umgekommen“, erklärt er.

Sie sind schon Opfer dieses Krieges, sie sind von der deutschen Flak abgeschossen worden, aber wie bewerten wir das eigentlich, was die getan haben. Wer ist jetzt eigentlich Opfer und wer ist Täter? Also es ist eben eine Wertung darin. Aus wissenschaftlicher Sicht würde ich immer versuchen, möglichst neutral zu formulieren.

Sönke Neitzel, Militärhistoriker

Gibt es in Kriegssituationen überhaupt reine Opfer, reine Täter? Selbst in extremen Situationen ist die Zuordnung nicht immer eindeutig, meint die Historikerin Svenja Goltermann, deren Buch: „‘Opfer‘ – Die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne“ auf dem Cover Kindersoldaten zeigt.

„Auf der einen Seite sehen wir Kindersoldaten heute als Opfer, nämlich: Die werden missbraucht. Auf der anderen Seite: Auch diese Jungs oder heranwachsenden Jugendlichen begehen Morde. Sie sind an Vergewaltigungen beteiligt. Sie stehen nachher vor Gericht und die Fragen : Was sind sie nun, sind sie Opfer, sind sie Täter? Können Opfer auch Täter werden? Das fängt dieses Bild gut ein“, sagt sie.

„Natürlich ist das ein klarer Angriffskrieg“

Auch im aktuellen Krieg in der Ukraine ist die Kategorisierung von Täter und Opfern nicht trivial.

Der Potsdamer Militärhistoriker Sönke Neitzel: „Natürlich ist das ein klarer Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Täter und Opfer sind da auf einer hohen Ebene klar verteilt. Aber die Realität auf dem Schlachtfeld ist komplizierter: Nicht jeder russische Soldat ist ein Kriegsverbrecher und nicht jeder ukrainische Soldat ist ein Held.

Er erklärt: „Natürlich begehen die Ukrainer auch Kriegsverbrechen, weil in bestimmten Situationen begehen fast alle Armeen Kriegsverbrechen. Wir werden eine noch entgrenztere Gewaltkultur in den russischen Streitkräften als in den ukrainischen haben, aber das ist alles eine Sache, die wir Historiker aufarbeiten müssen, und wir wissen da zu wenig.“

Diese Klärung kann erst nach dem Krieg sicher erfolgen, wenn auch die Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine bereits begonnen haben.

Trend zur „Selbstviktimisierung“

Der Begriff „Opfer“ wird inzwischen inflationär benutzt und es gibt eine zunehmende „Selbstviktimisierung“. So verstehen sich immer mehr Menschen als Opfer der Corona-Maßnahmen oder auch des Ukraine-Krieges.

„Natürlich muss die Bundesrepublik auch Opfer bringen, wirtschaftliche Opfer. Aber, wir müssen schon, wenn wir Begriffe sinnvoll verwenden wollen, trennscharf argumentieren“, sagt Sönke Neitzel. „Ich würde das eingrenzen wollen auf die Ukraine und dann ganz speziell auf die Zivilbevölkerung, die unter dem Krieg zu leiden hat und die insbesondere Opfer von Kriegsverbrechen wird. Wenn wir den Begriff ubiquitär verwenden, wenn alles irgendwie Opfer ist, dann ist natürlich nichts Opfer.“

„Opfer“ ist immer auch ein politischer Begriff, sagt Herfried Münkler: „Opfer ist kein Begriff einer kalten sachlichen Sprache. Sondern er transportiert eigentlich fast immer eine Vorstellung von Schuld und Verantwortung oder Hingabebereitschaft, und auf diese Weise Verpflichtung bei anderen mit, insofern hat er einen sehr stark appellativen Charakter. Das heißt natürlich auch, wenn man prinzipiell Opfer ist, dass man eigene Verantwortung wegerzählt.“

Und wenn dann noch der Staat als „Täter“ ausgemacht wird, kann es dazu kommen, dass die vermeintlichen Opfer die Sache selbst in die Hand nehmen und sich dabei im Recht fühlen. „Und weil wir Opfer sind, dürfen wir Dinge sagen, die andere nicht sagen dürfen“, so Münkler.

Unscharfer Gebrauch, Verhöhnung „echter“ Opfer

Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist es kein Zufall, dass es eine ganz spezielle Aneignung des Opferstatus bis hin zu ihrer Verhöhnung gibt: Bei Demos 2021/2022 gegen die Corona-Maßnahmen hefteten sich Impfgegner einen Judenstern an, traten in KZ-Häftlingskleidung auf und mit Schildern „Impfen macht frei“.

Bei einer Querdenker-Veranstaltung im November 2020 in Karlsruhe erzählte ein 11-jähriges Mädchen, sie habe ihren Geburtstag während der Pandemie nur ganz heimlich gefeiert, aus Angst vor den Nachbarn, und sich dabei wie Anne Frank gefühlt, die ja auch versteckt im Hinterhaus leben musste.

Und nun im Herbst 2022 ist zu hören: „Wir haben Angst vor dem Winter, wir haben Angst vor unseren Energiekosten. Wir haben blanke Existenzangst.“ Oder auch: „Wenn ich sehe, wir sollen kalt duschen und wir sollen Gas einsparen: Was haben wir da groß mit dem Ukraine-Krieg zu tun?“

Leid- und Verlusterfahrungen sind real, auch hier in Deutschland. Aber die Unschärfe und der inflationäre Gebrauch des Opferbegriffs führen auch dazu, dass viele Geschädigte nicht wahr- und ernstgenommen werden.

Auch Evelyn Zupke, Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur hat dafür zahlreiche Beispiele.

„Ganz oft geht es tatsächlich um die Nichtanerkennung der gesundheitlichen Folgeschäden und da platzt einem schon die Hutschnur, wenn man hört: Jemand hat in der Haft Zwangsarbeit geleistet, hat in einer Wasserzelle gestanden, in einer Dunkelzelle, in Einzelhaft, hat wirklich schlimmste Dinge erfahren müssen“, sagt sie.

„Und dann steht im Urteil: ‚Es ist nicht erkennbar, dass Sie in der Haft Schäden erlitten haben.‘ Und teilweise werden eben Haftakten dazu herangezogen. Natürlich war in den Haftakten nicht dokumentiert, dass der Mensch körperlich und seelisch misshandelt wurde.“

Weil das die Aufzeichnungen der Täter waren. Die Opfer der SED-Diktatur kämpfen vielleicht noch stärker als andere gegen das Vergessenwerden, weil ihre Leiden so lange zurückliegen.

Jede und jeder kann Opfer werden

Aber der Faktor Zeit ist ein großes Problem für alle von traumatischen Ereignissen Betroffene, sagt der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber.

„Ich beobachte, dass gerade Opfer oder Hinterbliebene damit zu kämpfen haben, dass ihr soziales Umfeld auf Dauer nicht damit klarkommt“, erzählt er. „Dass ihnen die erste Zeit eine entsprechende Empathie und Verständnis entgegengebracht wird, dass es dann aber nach einem halben Jahr oder Jahr heißt: ‚Nun ist aber gut, jetzt ist es vorbei, jetzt sei mal wieder normal.‘ Und dass sehr häufig Beziehungen und Freundschaften erst nach diesem Zeitfenster zerbrechen, weil das Umfeld nicht versteht, wie traumatisiert die Betroffenen sind und damit nicht klarkommen.“

Opfer erinnern einen auf unangenehme Weise an die eigene Schwäche. Niemand will Opfer sein. Aber es kann jedem passieren, jedem Einzelnen, uns allen.

„134 Menschen aus unserer Region sind in der Nacht von 14. auf den 15. Juli 2021 ertrunken. Und die Zahl aller tatsächlichen Opfer ist größer, ist nicht zu beziffern. Die Dimension der Verletzungen an Leib und Seele ist ohnehin unfassbar“, sagt Cornelia Weigand, Bürgermeisterin im Ahrtal.

Umweltvergehen als „Verbrechen ohne Opfer“

Ausgehend von der viktimologischen Definition wurden Umweltvergehen wie illegale Giftmüllentsorgung, Abholzung von Wäldern, Brandstiftung, Gewässerverschmutzung und ähnliches lange als „Verbrechen ohne Opfer“ bezeichnet, denn der oder die Geschädigte musste eine einzelne, direkt betroffene Person sein. Und schon gar nicht konnte man so von „Opfern des Klimawandels“ sprechen.

„Opfer des Klimawandels gibt es Millionen": Anwältin Roda Verheyen und der peruanische Bauer Saul Luciano Lliuya im Oberlandesgericht in Hamm.© picture alliance / Guido Kirchner/dpa

Das sieht Dr. Roda Verheyen anders. Die Hamburger Rechtsanwältin ist Mitbegründerin des 2002 ins Leben gerufenen Netzwerkes Climate Justice Program, das die Mittel des Strafrechts im Kampf gegen den Klimawandel nutzen will – mit sogenannten „Klimaklagen“.

„Opfer des Klimawandels gibt es Millionen, auch schon heute, und Opfer von Verschmutzung zum Beispiel von Flüssen mit Chemikalien gibt es auch Hunderttausende, weil jegliche Umweltverschmutzung irgendwann auf den Menschen zurückfällt“, sagt sie. Wichtig ist, dass nicht „die Natur“ das Opfer ist, sondern konkret Betroffene. „Es geht hier um Menschenrechtsschutz.“

Die Anwältin erklärt: „Der Klimawandel ist ja eins von diesen Phänomenen, die sehr abstrakt sind. Was ist das schon: Ein Treibhausgasbudget übernutzen. Und was ist schon ein Wetterextrem? In den Klimaklagen, die ich in den letzten Jahren eingereicht habe, sind es immer einzelne, deren persönliche Rechtsgüter praktisch als Beispiel dienen, um die Kausalkette darzustellen: von der Emission bis zur höheren Temperatur oder zum Bodenfeuchtemangel.“

In diesem konkreten Fall jetzt zum Beispiel aktuell vor den deutschen Gerichten ist es ein Biobauer aus Nordrhein-Westfalen, der gegen VW zu Gericht zieht. Der sagt: Wenn VW weiter so emittiert, werde ich so stark in meinen Rechtsgütern beeinträchtigt, dass ich das nicht hinzunehmen habe.

Roda Verheyen, Rechtsanwältin

Opfer des Klimawandels gehen vor Gericht

Er und andere Kläger in Europa, Afrika und Südamerika versuchen große Industrieunternehmen durch Gerichte zu wirksamen und schnellen Klimaschutzmaßnahmen zu zwingen.

„Die sehen zu, wie ihre Wälder verschwinden, abbrennen oder einfach eingehen, die sehen zu, wie ihre Höfe existenzbedroht sind oder ihre Hotelleriebetriebe, weil am Bestand zu lange festgehalten wird“, so die Anwältin.

Aber deutet nicht schon die Bezeichnung „menschengemachter Klimawandel“ darauf hin, dass alle nicht nur Opfer, sondern auch Täter sind? Das stimmt nur bedingt, sagt Roda Verheyen, denn die juristisch wichtigere Frage ist: Wer hat welchen Anteil am Schaden beziehungsweise Nutzen – und da sind zum Beispiel VW und Biobauer nicht auf Augenhöhe.

„Fakt ist eben, dass wir jetzt in einer Situation stecken, wo jeder große Emittent, insbesondere eben diese staatengleichen Emittenten, wissen, dass sie nicht einfach weitermachen können. Sondern dass sie akut, durch ihre eigene Unternehmenspolitik andere schädigen. Sei es in Pakistan oder sei es in Detmold“, erklärt Roda Verheyen.

„Und insofern: Jede Klimaklage, der recht gegeben wird oder die erfolgreich ist, hilft ein Stück, aus meiner Sicht, auf diesem Weg der Erkenntnis, dass es eben so wie es im Moment ist, nicht weitergeht, und sich auch schnell ändern muss: Weil wir nämlich sonst ganz wenige große Emittenten haben und ganz, ganz furchtbar viele Betroffene oder eben Opfer.“

Es geht darum, politische und soziale Machtverhältnisse vor Gericht zu klären. Deshalb soll jetzt auch “Ökozid” als eigener, neuer Straftatbestand eingeführt werden. Hier ist dann nicht von „Klimawandel“ die Rede, sondern präziser von – Zitat: „schwersten Handlungen oder Unterlassungen, die zu Umweltschäden führen“ – wie Abholzung des Amazonas, die Reaktorkatastrophe in Fukushima oder eine Ölpest.

Und die sollen angeklagt werden können vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, genauso wie Kriegsverbrechen, Völkermord und andere Gräueltaten gegen die Menschlichkeit. Alles Handlungen, bei denen Täter und Opfer klar benannt sind.