Will Gauland nur noch zerstören?

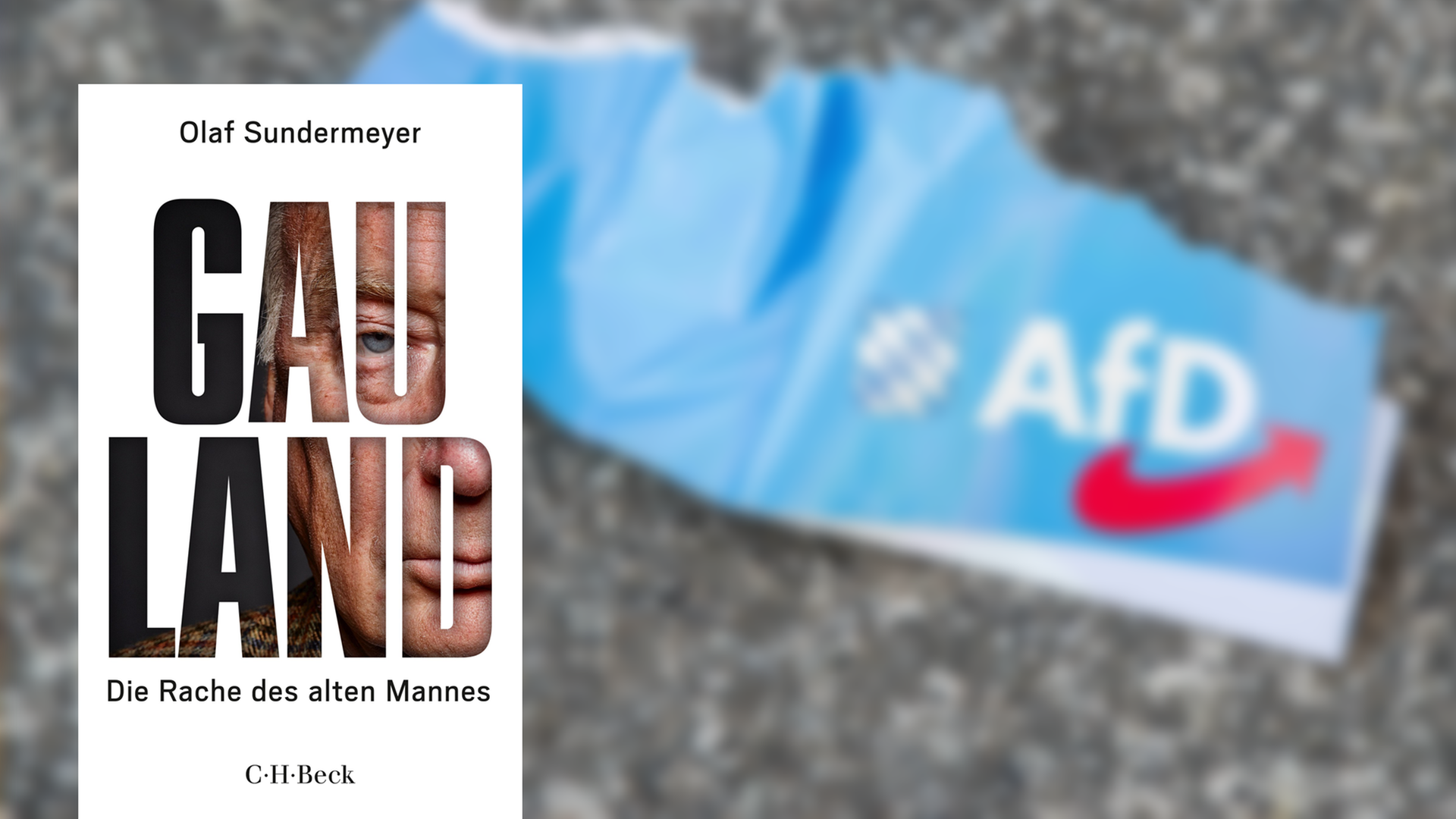

"Gauland: Die Rache des alten Mannes" – so heißt ein neues Buch über den Ko-Vorsitzenden der AfD. Der Schriftsteller Rolf Schneider, selbst ein entschiedener Linker, war Alexander Gauland lange persönlich verbunden. Er rezensiert das Sachbuch von Olaf Sundermeyer für uns.

1996 veröffentlichte der Schriftsteller Martin Walser seinen Roman "Finks Krieg". Darin geht es um die quälende Auseinandersetzung eines Staatsbeamten mit seinem Vorgesetzten. Das Buch orientiert sich an Heinrich von Kleists Novelle "Michael Kohlhaas", wo der Gegner des Helden, der Junker Wenzel, auf dem Feudalanwesen Tronkenburg sitzt. Der Vorgesetzte in Walsers Roman trägt den Namen Tronkenburg.

Walsers Geschichte ist einem realen Geschehen in der hessischen Landesregierung nacherzählt. Tronkenburg wird so eingeführt:

"Er spielte den Engländer. Und das nicht nur mit seinen Anzügen und Manieren. Auch was er über Politik verfasste, war immer aus feinstem englischem Stoff. ( ... ) Er war ein Sieger. ( ... ) Er war an der Macht."

Tronkenburgs Vorbild heißt Alexander Gauland. Der ist 22 Jahre später abermals die zentrale Figur eines Buches, diesmal unter seinem richtigen Namen: "Gauland. Die Rache des alten Mannes." Geschrieben hat es Olaf Sundermeyer.

Faszination, Abscheu, gelegentlich Respekt

Der, guter Kenner der rechten Szene in Deutschland und mehrfach ausgezeichneter Fernsehmann, möchte die nunmehrige Führungsfigur der Partei AfD eingehend schildern und bewerten. Dazu hat er Verwandte, Freunde und Weggefährten befragt, er hat Gaulands Texte gelesen und den Mann selbst getroffen. Seine eigene Haltung wechselt zwischen Faszination, Abscheu und sehr gelegentlichem Respekt.

Man erfährt, der 1941 geborene Alexander Gauland, Kind eines sächsischen Beamtenhauses, ging aus seiner Geburtsstadt Chemnitz vor dem Mauerbau in die Bundesrepublik, um studieren zu können. Früh trat er der CDU bei und machte nach seiner Universitätszeit im öffentlichen Dienst Karriere, zunächst als Pressemann beim Auswärtigen Amt, das ihn vorübergehend nach England schickte; die von Walser erwähnte britische Prägung hat er damals erfahren und bis heute behalten. Entscheidend wurde seine Zuarbeit für den CDU-Politiker Walter Wallmann, dem er zunächst als Büroleiter ins Rathaus von Frankfurt am Main folgte, hernach als Chef der hessischen Staatskanzlei. Später, inzwischen war Deutschland wiedervereinigt, übernahm er die Herausgeberschaft der Regionalzeitung "Märkische Allgemeine" in Potsdam.

Er war stets bekennender Konservativer. 2013 verließ er nach vier Jahrzehnten Mitgliedschaft die in seinen Augen von ihren Ursprungspositionen abgerückte CDU und schloss sich der neugegründeten AfD an. Er lotste sie in den brandenburgischen Landtag, ist mittlerweile Ko-Vorsitzender der Gesamtpartei und führt, zusammen mit seiner Parteifreundin Alice Weidel, die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag.

"Gauland ist kein Konservativer mehr"

"Gauland selbst gefällt sich noch immer in der Rolle des konservativen Gentleman, die er früh kultiviert hat und lange Zeit auszufüllen verstand. Doch mit seiner konsequent durchgezogenen Selbstradikalisierung in der AfD ist er aus dieser Rolle gefallen. Gauland ist kein Konservativer mehr. Er will nicht bewahren, sondern zerstören."

Zu diesem Urteil gelangt Sundermeyer nach ausführlicher Schilderung von Gaulands politischem Weg. Dabei verfährt er nicht chronologisch, also anhand des Lebenslaufs, sondern wendet sich einzelnen Aspekten von Gaulands politischer Existenz zu. Hierfür muss öfter die Szene gewechselt, es muss zeitlich vor- und zurückgesprungen werden, was die Sache gelegentlich etwas unübersichtlich macht.

Der Text ist teils Biografie, teils Reportage, teils Polemik. Manchmal gibt es eingehende Schilderungen von Nebenpersonen, die hübsch zu lesen sind, aber vom Gegenstand eher wegführen. Die Stationen von Gaulands politischem Lebensweg erfahren unterschiedliche Gewichtung, am ausführlichsten kommt die kommunale Tätigkeit in Frankfurt vor, wo Gauland kulturpolitisch äußerst liberal verfuhr; anderes, so die Herausgebertätigkeit in Potsdam, immerhin 18 Jahre, wird nur marginal bedacht. Selbst die Vorgänge in der AfD-Führung, als Gauland den Gründer Lucke erst stützte, dann stürzte, um die Nachfolgerin Frauke Petry erst zu stützen, dann zu stürzen, kommen zu kurz.

Früher war Gauland ein Freund

Sundermeyer sieht einen alten, nicht mehr sehr gesunden Menschen, den es aus der zweiten politischen Reihe zwanghaft in die erste trieb.

"Gauland und seine Bewegungspartei wollen das Bestehende zerstören, um Platz zu schaffen für eine andere Idee von Deutschland - eine nationalistische, auf Abgrenzung basierende und in Teilen völkische Idee. Das doppelt Zynische daran ist, dass Gauland selbst an diese Idee nicht glaubt, sondern sie ihm nur Mittel zum Zweck ist. ( ... ) Er kennt keine Loyalitäten mehr. Er folgt auch keinen Überzeugungen mehr, weil er keine mehr hat. ( ... ) Jetzt ( ... ) entpuppt er sich als Opportunist und Zyniker, der die Axt an das politische System legt, das für ihn keine Verwendung mehr hatte."

So kann man es sehen. Tatsächlich spricht einiges dafür. Man kann es auch etwas anders sehen.

Hier darf der Rezensent eingestehen, dass er, wiewohl selbst stets entschiedener Linker, Alexander Gauland lange Zeit persönlich verbunden war. Er hat ihn als kulturell interessiert erlebt, als nachdenklich, selbstkritisch und geschichtssinnig, manchmal ein bisschen altmodisch, mit einem rührenden Hang zu edlem Luxus. Anders als von Sundermeyer behauptet war er nahbar und ein verlässlicher Freund.

Sein Weg zur AfD begann mit der politischen Enttäuschung über Helmut Kohl und Angela Merkel. Seine Ikonen waren der englische Liberalkonservative Edmund Burke und der deutsche Nationalkonservative Otto von Bismarck. Vor Chauvinismus schützten ihn seine britischen Neigungen. Dass er die unaufhaltsame Rechtsdrift der AfD mit vollzogen hat, war zunächst, denke ich, dem politischen Tagesgeschäft geschuldet, man mag es Opportunismus nennen. Zynischer als andere Berufspolitiker war er nicht, eher weniger. Dass er inzwischen Positionen vertritt und Dinge sagt, die er vor zehn Jahren als stillos verworfen hätte, sehe ich als Bruch und empfinde es als Tragödie. Jetzt erscheint er vielen als der, den Sundermeyer beschreibt.