Gebaute Träume

Neuschwanstein war Teil einer regelrechten "Burgenmode" im 19. Jahrhundert. © picture alliance / imageBROKER / Lilly

Schloss Neuschwanstein ist Weltkulturerbe

Ludwig II. verehrte Richard Wagner, schwärmte für vergangene Epochen und ließ zugleich modernste Technik in seinen Schlössern installieren. Entstanden sind einzigartige Bauwerke, die nun zum UNESCO-Welterbe zählen.

Neuschwanstein gehört zu Deutschlands größten Touristenattraktionen: Täglich schieben sich heute Tausende Menschen durch das Märchenschloss, jährlich sind es bis zu 1,4 Millionen. Nun ist Neuschwanstein auch Weltkulturerbe.

Die UNESCO gab am 12. Juli 2025 in Paris ihre Entscheidung bekannt: Schloss Neuschwanstein, die Schlösser Herrenchiemsee und Linderhof sowie das Königshaus am Berg Schachen wurden in die Welterbe-Liste aufgenommen. Alle wurden vom sogenannten Märchenkönig Ludwig II. erbaut.

2024 wurden die umfangreichen Sanierungen des Schlosses Neuschwanstein nach 30 Jahren fertiggestellt. Über 40 Millionen Euro hat der Freistaat Bayern dafür investiert.

Inhalt

Was bringt der Titel als Weltkulturerbe?

Der Status kann den Bekanntheitsgrad kleinerer Stätten deutlich steigern, sagt Dlf-Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Ab dann werden sie in Reiseführern gelistet und von Busreise-Unternehmen angesteuert.

Ein solches Marketing hat Schloss Neuschwanstein nicht nötig. Stattdessen erhofft sich die Verwaltung, aufgrund des Titels Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln besser durchsetzen zu können, sagt Jochen Holtmann von der Bayerischen Schlösserverwaltung.

Anders sieht es in den Schlössern Herrenchiemsee und Linderhof aus. Sie erhoffen sich aufgrund des Titels noch mehr Besucher.

Hat Neuschwanstein den Weltkulturerbestatus verdient?

Unbedingt, sagt Dlf-Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Grandios vor der Alpenkulisse gelegen, ist es eine perfekte Kombination aus Architektur und Natur. Schon zu Ludwigs Zeit sollte durch den Bau der Tourismus im wirtschaftlich schwächelnden Voralpenraum angekurbelt werden, sagt Bernau. Von Beginn an seien Millionen nach Neuschwanstein geströmt.

Als topmodernes Bauwerk in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet, sollte das Schloss zwar wie eine mittelalterliche Ritterburg nach dem Vorbild der Wartburg bei Eisenach in Thüringen wirken. Doch im Inneren von Neuschwanstein und auch der anderen Schlösser findet sich Hightech des 19. Jahrhunderts: fließendes Wasser, eine Heißluft-Zentralheizung, automatische Toilettenspülungen, ein Lebensmittelaufzug, Telefone auf zwei Etagen und eine elektrische Rufanlage, über die Ludwig mit seinen Bediensteten kommunizierte.

Auch war es erst in der Moderne überhaupt technisch möglich, ein Schloss auf einem so steilen Bergkegel zu bauen.

In der Venusgrotte im Linderhof-Park gab nicht nur elektrische Beleuchtung, sondern das Licht konnte durch Farbfilter auch blau oder rot schimmern. Die Schösserverwaltung spricht von "hochinnovativer Illusionstechnik" und von dem "Streben des 19. Jahrhunderts zum möglichst perfekten Gesamtkunstwerk“.

Was hat Schloss Neuschwanstein mit Disney zu tun?

Walt Disney hat die märchenhafte Silhouette, die steil aufragt, so beeindruckt, dass er sie als Märchenschloss in seinem Zeichentrickfilm „Dornröschen“ und als Logo der Walt Disney Company verewigt hat.*

Neuschwanstein war Teil einer regelrechten "Burgenmode" im 19. Jahrhundert. Sie wurde vor allem von Monarchen vorangetrieben und gehört zur Strömung des Historismus, bei dem Formen der Architekturgeschichte des Mittelalters oder der Renaissance zu einem neuen Ganzen zusammengefügt werden.

Was verrät Neuschwanstein über den "Märchenkönig"?

Ohne seine imposanten Bauwerke wäre Ludwig der II. möglicherweise in Vergessenheit geraten. So ist der „Märchenkönig“ nach wie vor gegenwärtig.

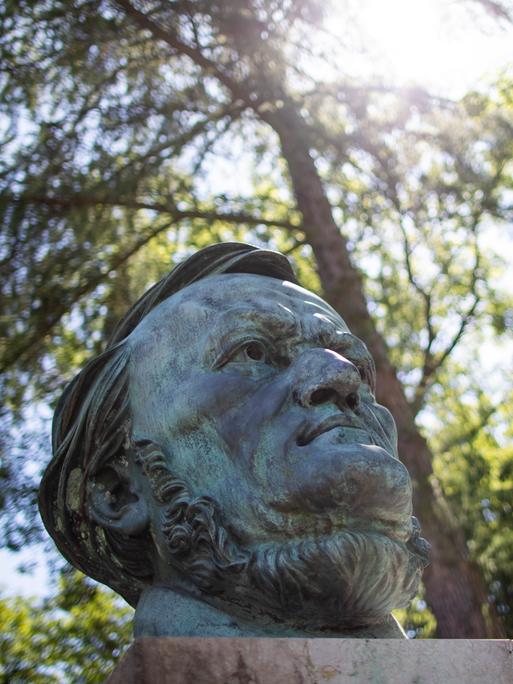

Durch Bauten wie Neuschwanstein oder Herrenchiemsee habe Ludwig II. sich damals seiner Stellung als „König von Gottes Gnaden“ vergewissern wollen, sagt Kunsthistoriker Marcus Spangenberg. Ludwig kam mit nicht einmal 19 Jahren auf den Thron, ohne dafür gut ausgebildet zu sein. Er sei ein sehr unsicherer Mensch gewesen.

Der Weltkulturerbestatus biete nun Gelegenheit, hinter die Fassade des "Märchenkönigs" zu blicken, und ihn als denjenigen zu erkennen, der er war: ein Mann mit Unsicherheiten, der die Architektur als eine Art Lebenselixier benötigte.

* Wir haben an dieser und anderen Stellen im Text inhaltliche Fehler korrigiert.

tha