Militärische Konflikte als Politikmittel

Martin von Creveld versucht in seinem Buch eine Art Zusammenschau seiner bisherigen militärtheoretischen und historisch-politikwissenschaftlichen Forschungen. Im Kern zeigt er, dass der wesentliche Faktor der Kriegführung im 20. Jahrhundert der technische Innovationsprozess ist.

Der hängt immer weniger vom technischen Genie individueller Erfinder ab, er wird immer systematischer und gezielter von wachsenden Forschungsinstitutionen vorangetrieben. Die Geräte werden daraufhin von einer gigantischen industriellen Infrastruktur serienweise hergestellt. Van Crefelds Überlegungen lassen sich in einem Satz zusammenfassen:

"Wer im Jahr 1943 an Bord eines Panzers von 1940 in die Schlacht zog, war entweder ein Held oder ein Narr."

Van Creveld erläutert vor allem zwei miteinander zusammenhängende grundlegende Thesen. Erstens: Kriege wie die beiden Weltkriege, sind seit 1945, seit der ersten Anwendung der Atombombe, nicht mehr möglich. Hiroshima und Nagasaki sind der wohl wichtigste Wendepunkt in der Geschichte militärischer Konflikte. Zu jenem Zeitpunkt sind die wichtigsten europäischen Mächte an einem toten Punkt angelangt, sowohl was ihre menschlichen und materiellen Verluste, aber vor allem auch was ihren Kampfgeist betrifft. Mit dem Einzug der Atomwaffen in die Geschichte des Krieges haben auch die Mächte, die über sie verfügten, die Fähigkeit verloren gegeneinander Krieg zu führen.

Der Leser kann nur hoffen, dass der Militärhistoriker recht behält. Van Crevelds zweite These:

"Allerdings lässt sich die Tatsache nicht bestreiten, dass seit 1945 praktisch alle Versuche, Aufstände zu bekämpfen, gescheitert sind. Im Jahr 2006 gaben die Vereinigten Staaten über 400 Milliarden Dollar für ihre Streitkräfte aus, von denen allein 100 Milliarden in den Irak flossen – ein großer Teil davon diente der Bekämpfung des dortigen Aufstandes. Doch die führenden Terroristen sind immer noch auf freiem Fuß."

Als das Buch 2006 in englischer Sprache erschien, war noch nicht abzusehen, was wir heute wissen. Die amerikanische Strategie der Bekämpfung des Terrors im Irak geht offensichtlich langsam auf.

Ein ganzes Kapitel seines Buches hat van Creveld den gescheiterten Versuchen der Aufstandsbekämpfung seit 1945 gewidmet. Er nennt sie eine "Chronologie des Scheiterns". Natürlich gebe es Ausnahmen argumentiert er, aber in der Regel sei die Aufstandsbekämpfung gescheitert. Auch die deutschen Nationalsozialisten, so Creveld, wären, unterstellt sie hätten den II. Weltkrieg gewonnen, nicht in der Lage gewesen, das eroberte Territorium gegenüber den verschiedenen Aufstandsbewegungen zu halten. Das nationalsozialistische Reich wäre in sich zusammengefallen und auseinandergebrochen.

Ob Großbritannien in Indien oder Palästina, Frankreich in Indochina und Algerien oder die Vereinigten Staaten in Vietnam, am Ende seien auch technisch und infrastrukturell überlegene Mächte einer Guerilla oder terroristischen Gruppen nicht gewachsen. Hierfür gebe es einen einfachen Grund:

"Im Grunde ist Krieg nichts als ein organisierter Kampf, der für politische Ziele geführt wird. Folglich wird, per definitionem, ein starker Aufstandsbekämpfer, der mit seiner Macht die Mitglieder einer kleinen schwachen Organisation von Rebellen tötet, ganz zu schweigen von der Zivilbevölkerung, die sie umgibt und sie womöglich unterstützt -, Verbrechen aus einem unberechtigten Anlass heraus begehen. Kaum jemand ist jedoch so närrisch, dass er freiwillig sein Leben für eine ungerechte Sache riskiert. Somit werden die "Ordnungskräfte" den Krieg so gut wie sicher verlieren."

Trotzdem sieht der Historiker gute Chancen, dass der Westen den Kampf gegen Guerilla und Terrorismus nicht verliert. Ebenso wie Großbritannien in Irland dem Terror getrotzt und ihn letztlich besiegt habe, gebe es eine realistische Chance, den Krieg gegen den internationalen Terrorismus zu gewinnen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür sei, dass man entweder das Problem einer sich mit der Zeit einschleichenden Demoralisierung bei den Aufstandsbekämpfern in den Griff bekomme, oder umgekehrt, den Terror durch einen massiven und unbarmherzigen Schlag selbst demoralisiere.

Das Buch van Crevelds steckt voller wichtiger Erkenntnisse, er greift zurück auf unzählige Detailstudien, ein geradezu enzyklopädisches Wissen über Militärtheorien und referiert vor allem die technische, industrielle und infrastrukturelle Seite des Krieges.

Die Schrift ist aber gerade auch deshalb in hohem Maße irritierend. Zum Thema der Aufstandsbekämpfung und der Demoralisierung eines Aufstandes äußert der Historiker zum Beispiel:

"Auf keinen Fall sollte man sich entschuldigen; jegliches Gejammer über Kollateralschäden, die irrtümlich eingetreten seien, über den bedauerlichen Verlust unschuldiger Menschenleben, über "Exzesse", die verfolgt und vor Gericht gebracht würden, und ähnliche Zeichen von Schwäche sind völlig fehl am Platze. Vielmehr sollte man dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich die Resultate sehen, hören, riechen und mit eigenen Händen berühren; lassen sie sich auch noch schmecken, etwa indem man den Rauch einer brennenden Stadt einatmet, desto besser."

Irritierend ist dieses Buch, denn es sieht militärische Konflikte durchweg als Mittel der Politik. Die Geschichte der seit dem ersten Genfer Abkommen von 1864 andauernden Versuche, eine Zivilisierung militärischer Auseinandersetzungen zu erreichen, bis hin zu den Anstrengungen, die Verantwortlichen von Angriffskriegen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, interessieren den Historiker van Creveld nur am Rande oder gar nicht.

Dies ist nicht nur ein historiographisches und ein moralisches Manko. Es ist auch ein politisches. So sehr uns allen zu wünschen ist, dass der Westen die Auseinandersetzung mit dem internationalen Terrorismus gewinnt, wenn wir dabei die mühsam errungenen Mindeststandards von Humanität und Menschenrechten aufgeben, die für jedermann - auch im Krieg - gelten, dann geben wir die Essenz dessen auf, was der Westen ist.

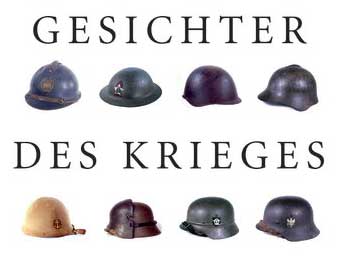

Martin van Creveld:

Gesichter des Krieges

Siedler Verlag, München 2009

"Wer im Jahr 1943 an Bord eines Panzers von 1940 in die Schlacht zog, war entweder ein Held oder ein Narr."

Van Creveld erläutert vor allem zwei miteinander zusammenhängende grundlegende Thesen. Erstens: Kriege wie die beiden Weltkriege, sind seit 1945, seit der ersten Anwendung der Atombombe, nicht mehr möglich. Hiroshima und Nagasaki sind der wohl wichtigste Wendepunkt in der Geschichte militärischer Konflikte. Zu jenem Zeitpunkt sind die wichtigsten europäischen Mächte an einem toten Punkt angelangt, sowohl was ihre menschlichen und materiellen Verluste, aber vor allem auch was ihren Kampfgeist betrifft. Mit dem Einzug der Atomwaffen in die Geschichte des Krieges haben auch die Mächte, die über sie verfügten, die Fähigkeit verloren gegeneinander Krieg zu führen.

Der Leser kann nur hoffen, dass der Militärhistoriker recht behält. Van Crevelds zweite These:

"Allerdings lässt sich die Tatsache nicht bestreiten, dass seit 1945 praktisch alle Versuche, Aufstände zu bekämpfen, gescheitert sind. Im Jahr 2006 gaben die Vereinigten Staaten über 400 Milliarden Dollar für ihre Streitkräfte aus, von denen allein 100 Milliarden in den Irak flossen – ein großer Teil davon diente der Bekämpfung des dortigen Aufstandes. Doch die führenden Terroristen sind immer noch auf freiem Fuß."

Als das Buch 2006 in englischer Sprache erschien, war noch nicht abzusehen, was wir heute wissen. Die amerikanische Strategie der Bekämpfung des Terrors im Irak geht offensichtlich langsam auf.

Ein ganzes Kapitel seines Buches hat van Creveld den gescheiterten Versuchen der Aufstandsbekämpfung seit 1945 gewidmet. Er nennt sie eine "Chronologie des Scheiterns". Natürlich gebe es Ausnahmen argumentiert er, aber in der Regel sei die Aufstandsbekämpfung gescheitert. Auch die deutschen Nationalsozialisten, so Creveld, wären, unterstellt sie hätten den II. Weltkrieg gewonnen, nicht in der Lage gewesen, das eroberte Territorium gegenüber den verschiedenen Aufstandsbewegungen zu halten. Das nationalsozialistische Reich wäre in sich zusammengefallen und auseinandergebrochen.

Ob Großbritannien in Indien oder Palästina, Frankreich in Indochina und Algerien oder die Vereinigten Staaten in Vietnam, am Ende seien auch technisch und infrastrukturell überlegene Mächte einer Guerilla oder terroristischen Gruppen nicht gewachsen. Hierfür gebe es einen einfachen Grund:

"Im Grunde ist Krieg nichts als ein organisierter Kampf, der für politische Ziele geführt wird. Folglich wird, per definitionem, ein starker Aufstandsbekämpfer, der mit seiner Macht die Mitglieder einer kleinen schwachen Organisation von Rebellen tötet, ganz zu schweigen von der Zivilbevölkerung, die sie umgibt und sie womöglich unterstützt -, Verbrechen aus einem unberechtigten Anlass heraus begehen. Kaum jemand ist jedoch so närrisch, dass er freiwillig sein Leben für eine ungerechte Sache riskiert. Somit werden die "Ordnungskräfte" den Krieg so gut wie sicher verlieren."

Trotzdem sieht der Historiker gute Chancen, dass der Westen den Kampf gegen Guerilla und Terrorismus nicht verliert. Ebenso wie Großbritannien in Irland dem Terror getrotzt und ihn letztlich besiegt habe, gebe es eine realistische Chance, den Krieg gegen den internationalen Terrorismus zu gewinnen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür sei, dass man entweder das Problem einer sich mit der Zeit einschleichenden Demoralisierung bei den Aufstandsbekämpfern in den Griff bekomme, oder umgekehrt, den Terror durch einen massiven und unbarmherzigen Schlag selbst demoralisiere.

Das Buch van Crevelds steckt voller wichtiger Erkenntnisse, er greift zurück auf unzählige Detailstudien, ein geradezu enzyklopädisches Wissen über Militärtheorien und referiert vor allem die technische, industrielle und infrastrukturelle Seite des Krieges.

Die Schrift ist aber gerade auch deshalb in hohem Maße irritierend. Zum Thema der Aufstandsbekämpfung und der Demoralisierung eines Aufstandes äußert der Historiker zum Beispiel:

"Auf keinen Fall sollte man sich entschuldigen; jegliches Gejammer über Kollateralschäden, die irrtümlich eingetreten seien, über den bedauerlichen Verlust unschuldiger Menschenleben, über "Exzesse", die verfolgt und vor Gericht gebracht würden, und ähnliche Zeichen von Schwäche sind völlig fehl am Platze. Vielmehr sollte man dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich die Resultate sehen, hören, riechen und mit eigenen Händen berühren; lassen sie sich auch noch schmecken, etwa indem man den Rauch einer brennenden Stadt einatmet, desto besser."

Irritierend ist dieses Buch, denn es sieht militärische Konflikte durchweg als Mittel der Politik. Die Geschichte der seit dem ersten Genfer Abkommen von 1864 andauernden Versuche, eine Zivilisierung militärischer Auseinandersetzungen zu erreichen, bis hin zu den Anstrengungen, die Verantwortlichen von Angriffskriegen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, interessieren den Historiker van Creveld nur am Rande oder gar nicht.

Dies ist nicht nur ein historiographisches und ein moralisches Manko. Es ist auch ein politisches. So sehr uns allen zu wünschen ist, dass der Westen die Auseinandersetzung mit dem internationalen Terrorismus gewinnt, wenn wir dabei die mühsam errungenen Mindeststandards von Humanität und Menschenrechten aufgeben, die für jedermann - auch im Krieg - gelten, dann geben wir die Essenz dessen auf, was der Westen ist.

Martin van Creveld:

Gesichter des Krieges

Siedler Verlag, München 2009

Cover: "Martin van Creveld: Gesichter des Krieges"© Siedler Verlag