Mathematiker und Leibniz-Preisträger Michael Rapoport

Der österreichische Mathematiker Michael Rapoport © Hausdorff Center for Mathematics

"Zwei Zeilen lesen, dann den Rest des Tages darüber nachdenken"

34:21 Minuten

Das Forschungsgebiet des Mathematikers Michael Rapoport ist zu komplex, um es Laien zu erklären. Seine Eltern hätten sich gewünscht, dass er mit seinem Beruf näher an der Realität bleibt und – im besten Fall – dem Sozialismus dient.

„Wenn ich gar nichts mehr verstehe, dann höre ich auf“, sagt Michael Rapoport über die Wissenschaft, die ihn ein Leben lang begleitet, die ihn aber vor allem auch fasziniert.

„Die Mathematik macht eine rasante Entwicklung durch“, sagt er. Heute gehe hier alles viel schneller voran als früher, meint der Leibniz-Preisträger. „Es drängen hervorragende junge Mathematiker in die Wissenschaft. Es wird immer schwerer, deren Gedankengängen zu folgen.“

"In der Mathematik sind Ergebnisse unabhängig"

Früh war Rapoport klar, dass er Mathematiker werden will. „Ich hatte schon mit 16 ein Gefühl dafür, wie eine mathematische Theorie aufgebaut werden muss.“ Zwischenzeitlich habe er kurz über Experimentalphysik nachgedacht, aber dieses Fachgebiet erschien ihm zu „unsicher“. Zu unsicher?

Für den emeritierten Professor der Universität Bonn war genau das die Hauptmotivation für die Mathematik: Dort „sind die Ergebnisse unabhängig davon, wo sie erzielt werden, wann sie erzielt werden, unter welchen politischen Umständen, und so weiter. Wenn es in der Mathematik richtig ist, dann ist es auch richtig.“

Überzeugt ist Rapoport davon, dass jedes mathematische Problem lösbar ist. Außerdem begeistert sich der Wissenschaftler für einen Aspekt in seinem Fachgebiet, der für Außenstehende nicht sofort ersichtlich sein könnte.

Die Lösung schwerer Aufgaben – das Theoriegebäude der Mathematik – biete ihm "eine ästhetische Befriedigung, die kaum ein anderes wissenschaftliches Fach" biete. "Die Mathematik wird ja häufig angesiedelt zwischen Kunst und Wissenschaft“, erzählt der 73-Jährige.

Aus den USA in die DDR

Der mehrfach ausgezeichnete Mathematiker wurde 1948 in den USA geboren, erhielt später die österreichische Staatsbürgerschaft und lebte bis 1980 in der DDR. Weltpolitische Ereignisse haben in Rapoports Biografie deutliche Spuren hinterlassen. Die Eltern, beide stammen aus einer jüdischen Familie, flohen vor den Nazis in die USA. Als Kommunisten geächtet, ging die Familie von dort zunächst nach Österreich.

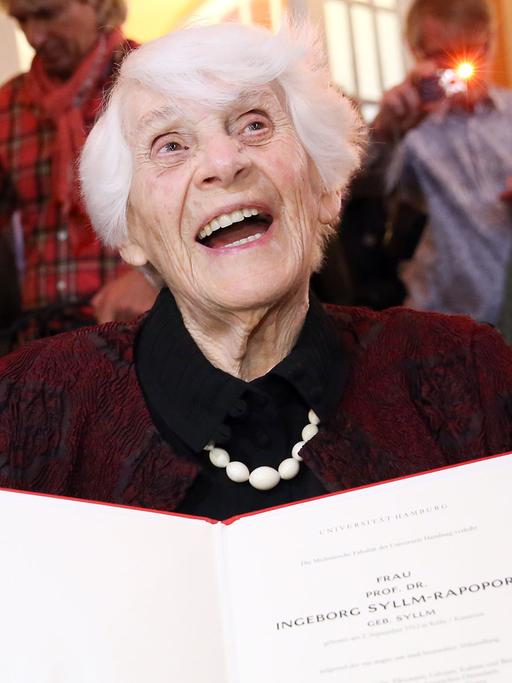

Dem Vater Mitja Rapoport, ein Biochemiker, wurde an der Charité in Ost-Berlin eine Professur angeboten. So zog man 1952 in die DDR. Die Mutter, die Kinderärztin Ingeborg Rapoport, wurde später Inhaberin des ersten europäischen Lehrstuhls für Neonatologie.

Wirklich begeistert seien seine Eltern von seiner Berufswahl nicht gewesen, sagt der Mathematiker. In ihren Augen „war Mathematik eine Kopfgeburt, die man schlecht überprüfen kann“.

"Bei uns sind immer die Fetzen geflogen"

Auseinandersetzungen mit den Eltern habe es aber ständig gegeben, erinnert sich Michael Rapoport. „An unserem Frühstückstisch sind immer die Fetzen geflogen. Ganz egal, ob es um Politik ging oder um die letzten Sonaten von Schubert.“

Die unkritische Haltung seiner Eltern gegenüber der DDR habe er nie verstanden, sagt er: „Meine Zweifel tauchten schon auf, als ich vielleicht so zwölf war, als meine Eltern es gerne gesehen hätten, dass ich mich bei den Jungen Pionieren engagiere. Und da gab es dann diese ganzen Losungen, die man wiederholen sollte. Und ich bin vom Prinzip her, glaube ich, irgendwie ein geistiger Rebell. Dagegen habe ich mich schon gesträubt.“

Noch immer begreife er nicht, „wie zwei so intelligente Menschen an diesen Ideen immer weiter festhalten konnten, sich selber auch Denkverbote auferlegt hatten“, sagt der Mathematiker.

Für Laien unverständlich

1980 verließ Rapoport die DDR, lehrte unter anderem in Heidelberg, Köln und Bonn. 1992 wurde er mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Jedoch könne er bis heute Laien nicht wirklich erklären, womit er sich in seinem Fachgebiet genau beschäftigt. Aber die Zahl der Menschen, mit denen sich der Mathematiker darüber unterhalten könne, sei deutlich gestiegen. Waren es früher „ein paar Hundert Mathematiker“, gebe es jetzt „Tausende“.

Über seine Theorien mit anderen zu diskutieren, das sei für ihn noch immer wichtig. Aber Rapoport mag es auch, „zwei Zeilen in einer Arbeit zu lesen, dann den Rest des Tages über diese beiden Zeilen nachzudenken“. Das erkläre übrigens ganz nebenbei, warum er heute ein sehr langsamer Leser sei.

(ful)