Theaterereignis mit Ansage

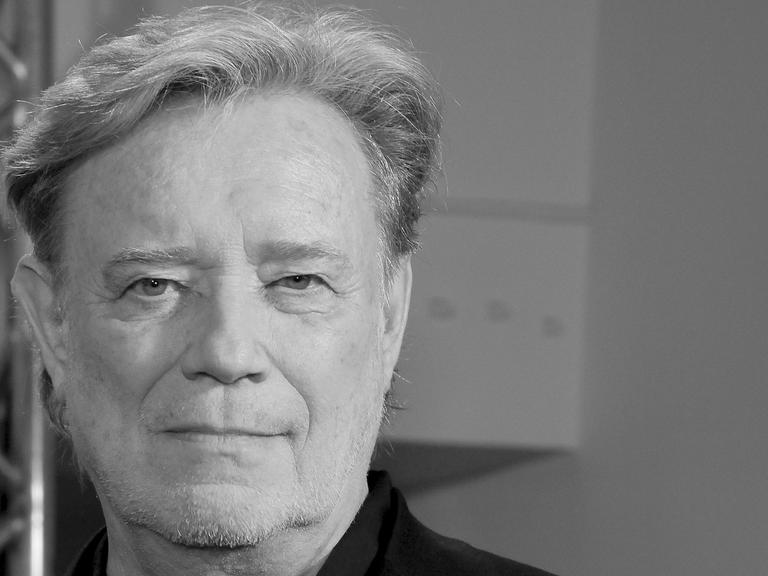

Mit Spannung erwartet: Lars Eidinger agiert als "Richard III." mit einer ungekünstelten Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht. Einen fast altmeisterlichen Shakespeare-Abend ganz ohne Klamauk inszeniert Thomas Ostermeier in der Berliner Schaubühne.

Was diesen Richard antreibt, von einem Mord zum nächsten, bis er es endlich auf den englischen Thron geschafft hat, ist sein Körper: Verwachsen ist dieser ewig Abgehängte, deformiert, ein Außenseiter von Geburt an. Man sieht’s gleich an diesem Schaubühnenabend bei Lars Eidinger, denn die Devise lautet offenbar: Wenn schon missgestaltet, dann richtig. Einen Lederkopfverband trägt er, Buckel, Klumpfuß, später noch Halskrause und Korsett. Er stakst x-beinig und gebeugt durchs finstere Intrigenspiel, und wenn er grinsend zum von der Decke hängenden Mikrofon greift, zeigt sich, dass man ihm auch noch eine Zahnspange verpasst hat.

Nicht oft wird eine Bühnendarstellung mit so viel Spannung erwartet wie diese: Schließlich ist Eidingers Hamlet seit 2008 nicht nur in Berlin, sondern weltweit ein Renner, eine Kult-Aufführung, bis heute stets ausverkauft. Weil Eidinger die Tragödie des Dänenprinzen zur exzessiv unverschämten, exhibitionistischen, hemmungslosen Impro-Show macht, was den Begriff der Rampensau noch mal völlig neu definiert hat.

Der Meuchelmörder als gehetzter Denker

Insofern kann es schon überraschen, wie still Eidinger Richard III. anlegt, wie er alles karikaturenhaft Laute vermeidet und seinen Meuchelmörder zum gehetzten Denker werden lässt, zu einem, der ständig staunt, was ihm alles gelingt, und seine Blicke fiebrig hin und her gleiten lässt zwischen den Kontrahenten, die er gegen einander ausspielt. Gut, auch an diesem Abend zieht er sich aus, er rappt mal kurz, er schmeißt die Pellkartoffeln mit Quark an die Wand. Aber dann beherrscht er sich sofort wieder, nimmt den autistischen Ehrgeiz seiner Figur in jeder Sekunde ernst und bietet eine Leistung, die in ihrer ungekünstelten Selbstverständlichkeit ihresgleichen sucht: ein Theaterereignis mit Ansage.

Man muss das erst mal schaffen: Da wirbt er um jene Lady Anne (Jenny König), der er den Vater und Ehemann ermordet hat (was diese durchaus weiß) und schafft es, aus ihrer abgestoßenen Wut fast so etwas wie Zuneigung zu machen. Tatsächlich ist er unwiderstehlich, und auch das Publikum verfällt rettungslos seiner wohl dosierten Mischung aus Charme, Verletzlichkeit, rhetorischer Brillanz und funkelndem Selbstbewusstsein. Und natürlich hat der Rest des Ensembles wenig Möglichkeiten, auf Augenhöhe mitzuziehen. Trotzdem gibt es auch bei den Kollegen große Momente, wenn etwa Robert Beyer die entmachtete Ex-Königin Margaret verbitterte Flüche ausstoßen lässt, was hilflos und gefährlich zugleich wirkt.

Nuancen statt Krawall

Das alles findet statt im neu eingerichteten "Globe Theatre", einem hiermit eingeweihten, halbrund gebauten Bühnenraum, der dem Original aus Shakespeares Zeiten ansatzweise nachempfunden ist und eine intime Nähe von Publikum und Darstellern ermöglichen soll. Dass das an diesem Abend schon mal ganz gut aufgeht, liegt aber vor allem daran, dass Regisseur Thomas Ostermeier ohnehin große Lust hat, Shakespeare beim Wort zu nehmen, ihm nicht seine Größe zu rauben.

Keine politischen Aktualisierungen der höfischen Ränkespiele, kein Klamauk, kein krampfhaftes Ringen um symbolische Verweise: Ostermeier inszeniert einen nahezu altmeisterlichen Shakespeare-Abend, in dem immer nur Darsteller und Text im Mittelpunkt stehen. Weit entfernt ist sein rotziger "Hamlet"-Krawall, dringt nur in kleinen szenischen Echos dann und wann nach, in winzigen Spurenelementen von Eidinger-Schabernack ("The devil doesn’t wear Prada!", ruft er einmal). Statt großkotziger Attitüdenparade nun lust- und gedankenvolles Nuancen-Herauskitzeln: um ein Netzwerk von Blicken, Händen, Umarmungen und Todesstößen geht es, um Gebetsbücher, Dolche, Kronen und einzelne Tränen – um eine Gier, die existentiell erscheint und hoffnungslos. Am Ende schmiert sich das längst paranoid gewordene Eidinger-Monster das Gesicht ein mit dem Quark, von dem es eben noch gegessen hat, wird zum Gespenst, dass selbst von den Geistern seiner Opfer heimgesucht wird. "Ich liebe mich", haucht dieser Richard in beklemmendem Trotz. Dann fechtet er noch etwas mit sich selbst – ein schreckliches, schizophrenes Einsamkeitsduell – und hängt schließlich, von sich selbst besiegt, kopfüber von der Decke. Es sind dies Bilder, die man nicht vergessen wird.