Gendermedizin

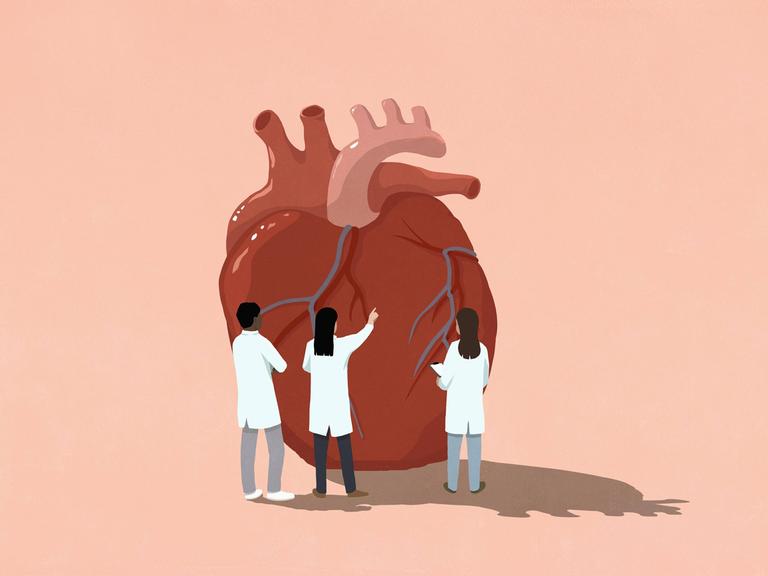

Es müssten mehr Frauen in den Forschungsteams an Universitäten mitarbeiten, so die Medizinern Ute Seeland. © imago images/Ikon Images/AlicexMollon

Brauchen wir einen weiblichen Blick in der Krebsmedizin?

06:40 Minuten

Viele Medikamente wirken bei Frauen anders als bei Männern. Auch in der Krebsforschung ist das so, sogar, wenn es um weibliche Tumorerkrankungen geht. Dieses Foschungsdefizit hat zum Teil gravierende Folgen.

„Wir freuen uns, Sie zum 16. Berliner Krebskongress begrüßen zu dürfen. Wir, das sind: Mandy Mangler und Marion Paul.“

Der Online-Kongress, den die zwei Gynäkologinnen hier mit Blick in eine Webcam eröffnen, fand Mitte September statt. "Weibliche Tumore, Digitalisierung & Empowerment" hieß er, ein ungewöhnlicher Titel für einen Krebskongress. Noch ungewöhnlicher war das Programm: Darauf kein einziger Mann, die Fachvorträge wurden allesamt von Referentinnen gehalten.

Der Online-Kongress, den die zwei Gynäkologinnen hier mit Blick in eine Webcam eröffnen, fand Mitte September statt. "Weibliche Tumore, Digitalisierung & Empowerment" hieß er, ein ungewöhnlicher Titel für einen Krebskongress. Noch ungewöhnlicher war das Programm: Darauf kein einziger Mann, die Fachvorträge wurden allesamt von Referentinnen gehalten.

„Warum findet ihr keine Referentinnen oder was ist da der Hintergrund? Wir haben oft die Antwort gehört: Es gibt keine Expertinnen zu gewissen Themen und deswegen war es uns ein Anliegen, das einmal zu hinterfragen, und wir konnten es ganz klar widerlegen.“

So begrüßte Mandy Mangler, eine der zwei Kongresspräsidentinnen, die Teilnehmenden. Sie ist Chefärztin an einer Berliner Klinik. Ihr Schwerpunkt: Krebserkrankungen bei Frauen. Mangler vermisst generell die weiblichen Perspektive in der Krebsforschung. Zum Beispiel werde immer noch nicht beachtet, dass Medikamente bei Frauen ganz anders wirken.

„Die Medikamente müssen bei Frauen anders dosiert, anders eingesetzt werden. Sie fluten anders an, werden anders schnell abgebaut und das ist ein ganz eigenes Feld. Und das ist etwas, was man leider auch gern in den Studien anführt: ´Ach, das ist so kompliziert mit den Frauen und dem Zyklus und deswegen nehmen wir lieber Männer, die sind einfacher dann darzustellen.`“

Mehr Nebenwirkungen bei Frauen

Spätestens in der letzten Phase eines Medikamententests sind aber bestimmte Fallzahlen gesetzlich vorgeschrieben: Männer und Frauen, um die Gesamtbevölkerung abzubilden.

„Was aber nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist, dass man die Daten auch nach dem Geschlecht auswerten muss“, sagt Ute Seeland. Die Medizinerin erforscht an der Berliner Charité, wie das Geschlecht Krankheiten beeinflusst und welche Folge das für Medikamente hat. Ein Beispiel sind bestimmte Mittel in der Chemotherapie, so genannte Checkpoint Inhibitoren.

„Nun hat man aber die Daten nicht nach dem Geschlecht differenziert ausgewertet und hat dieses Chemotherapeutikum weiter entwickelt. Und erst in der Versorgungsforschung hat man dann gesehen, dass diese Checkpoint-Inhibitoren ganz schön viele Nebenwirkungen haben. Und nicht nur das, sondern sie haben halt mehr Nebenwirkungen bei den Frauen als bei den Männern. Und sie wirken bei den Frauen weniger gut als bei den Männern.“

Eigentlich müsste ein anderes Medikament für Frauen entwickelt werden, so Seeland. Die Daten sind da, sie müssten nur nach Geschlecht getrennt ausgewertet werden. Doch selbst wenn in einer Medikamentenstudie nur Frauen als Versuchsteilnehmerinnen ausgewählt werden – ein weiblicher Blick fehle dann noch immer, sagt Gynäkologin Mandy Mangler. Denn die Forschungsteams sind vorwiegend männlich.

„Wenn man jetzt also eine Studie konzipiert und sich überlegt: Welche wissenschaftlichen Fragestellungen hat man denn, dann ist es natürlich auch wichtig, wie diese Studiengruppe zusammengesetzt ist und daraus ergeben sich dann die Studienfragen. Und wenn das jetzt Männer sind, dann werden sie halt nicht die Fragen stellen, die uns Frauen wichtig sind oder relevant für unsere Lebensqualität, weil sie natürlich eine männlich Perspektive auf das Ganze werfen, genauso wie wir das auch umgekehrt tun würden, wenn wir Medikamente oder Studien nur mit weiblichem Blick aufwerfen würden.“

Falsche Annahmen und Aussagen

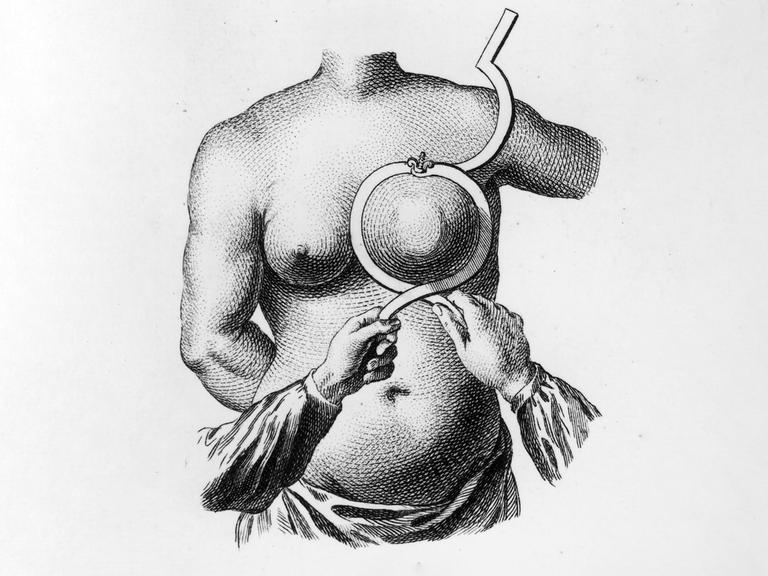

Ein gutes Beispiel dafür sei die Gebärmutterentfernung, ein gängiger Eingriff bei Tumorerkrankungen.

„Da sagt die Forschung: Sexualität ist danach genau wie vorher. Das muss man eigentlich negieren, das ist nicht so. Aber der rein männliche Blick in den Forschungsgruppen hat die Untersuchungen, die relevant wären, gar nicht dazu gemacht. Da wurde zum Beispiel nicht gefragt: ´Ist die Gebärmutter ein Resonanzkörper für Ihren Orgasmus? Merken sie die Gebärmutter beim Orgasmus?` So'ne Sachen zum Beispiel. Und deswegen kann man die Aussagen, was eine Hysterektomie für Sexualität betrifft in der Form gar nicht treffen.“

Genauso komme es vor, dass in Medikamentenstudien Nebenwirkungen abgefragt werden, die für Frauen gar nicht relevant sind. Oder die Forschungsfragen seien so gestellt, dass auftretende Nebenwirkungen nicht systematisch genug erfasst werden. Zum Beispiel:

„Haben Sie einen stärkeren oder weniger starken Effekt je nach Zykluszeitpunkt? Gibt es zusätzliche Nebenwirkungen an bestimmten Zyklustagen? Diese ganze Medikamentenwirkung in Bezug auf den Zyklus, die ist überhaupt nicht adressiert und auch nicht untersucht. Und sie ist sogar störend in den Forschungsfragen, weil man sie dann auch statistisch auswerten müsste. Wären mehr Forscherinnen in den Gruppen, gäbe es ganz andere Fragen auch zu Sexualität zum Beispiel.“

„Haben Sie einen stärkeren oder weniger starken Effekt je nach Zykluszeitpunkt? Gibt es zusätzliche Nebenwirkungen an bestimmten Zyklustagen? Diese ganze Medikamentenwirkung in Bezug auf den Zyklus, die ist überhaupt nicht adressiert und auch nicht untersucht. Und sie ist sogar störend in den Forschungsfragen, weil man sie dann auch statistisch auswerten müsste. Wären mehr Forscherinnen in den Gruppen, gäbe es ganz andere Fragen auch zu Sexualität zum Beispiel.“

Forscherinnen machen Druck

Zum Glück gebe es aber schon einige Forschungsgruppen, die sich bewusst mit diesen Themen beschäftigten und fehlende Daten erheben, so Mangler. Dass mehr Frauen in den Forschungsteams an Universitäten mitarbeiten, dafür setzt sich Gendermedizinerin Ute Seeland ein.

„Ich sage immer zu meinen Kollegen und Kolleginnen, probiert es mal mit gemischten Teams, weil euer Horizont wird einfach erweitert und ihr kriegt viel mehr Ideen bezüglich der Fragen, die ihr stellen könnt, bezüglich der Parameter, die ihr untersuchen könnt.“

Forscherteams mit Frauen, die die weibliche Perspektive einbringen. Und so dabei helfen, dass Frauen mit Tumorerkrankungen hundertprozentig von Behandlungsmethoden und Medikamenten profitieren können.

„Ich sage immer zu meinen Kollegen und Kolleginnen, probiert es mal mit gemischten Teams, weil euer Horizont wird einfach erweitert und ihr kriegt viel mehr Ideen bezüglich der Fragen, die ihr stellen könnt, bezüglich der Parameter, die ihr untersuchen könnt.“

Forscherteams mit Frauen, die die weibliche Perspektive einbringen. Und so dabei helfen, dass Frauen mit Tumorerkrankungen hundertprozentig von Behandlungsmethoden und Medikamenten profitieren können.