Die Wohnkonzepte der 68er

Wie wollen wir wohnen? Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich warf diese Frage in den 1960er-Jahren auf und verfasste die Streitschrift "Die Unwirtlichkeit unserer Städte". Über vieles von damals wird noch heute debattiert.

Ute Welty: "Sage mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist." Dieser Spruch hätte auch gut in die 68er-Bewegung gepasst, oder ist das vielleicht ein Irrtum? Tatsache ist, über vieles, das man vor 50 Jahren diskutiert hat, wird auch heute noch gestritten. Entweder als Bodenspekulation oder als Gentrifizierung. Werner Durth beobachtet die Debatte so ziemlich von Beginn an, als Architekt, Architekturhistoriker, Soziologe und Hochschullehrer vor allem in Darmstadt. "Rebellion und Reflexion in der Baukultur" haben ihn immer wieder beschäftigt. Guten Morgen, Herr Professor Durth!

Werner Durth: Guten Morgen!

Welty: Wenn Sie jetzt auf das Jahr '68 zurückblicken und auf die damalige Debatte über Wohnungsbau und Sozialbau, wie haben Sie diese Zeit der Revolte und des Umbruchs und deren Folgen erlebt?

Durth: Es kommt ja immer auf den Standort und die Perspektive an, in der man solch eine Zeit erlebt. Und da lebte ich eigentlich in zwei verschiedenen Welten. Auf der einen Seite studierte ich Architektur in Darmstadt, und da war die Welt eigentlich noch ganz in Ordnung. Wir hatten ältere Professoren, das waren die Helden des Wiederaufbaus. Wir entwarfen Eigenheime, Reihenhäuser, Rathäuser, Schulen, und die Architekten hatten ungeheuer viel zu tun, und die Zukunft sah ganz rosig aus.

"Ein gewaltiger Modernisierungsschub"

Nur bei der Frage, wie wir selbst wohnen wollten, merkten wir, da war so eine Spannung, durch diese Zeichensäle wehte noch so der Geist der 50er-Jahre. Und wenn wir nach Frankfurt schauten, hatten wir es mit einer ganz anderen Welt zu tun. Da ging ein gewaltiger Modernisierungsschub durch die Stadt. Ich hab mich zum Studium in Frankfurt eingeschrieben, da gab es schon ab 1966 die ersten Bürgerproteste gegen den Abriss der Altbauten im Westend. Das heißt, die Menschen, die dort wohnten, durften nicht mehr so leben, wie sie wollten, sondern es wurden Umschichtungen vollzogen. Die Menschen aus der Stadtmitte mussten in die Randgebiete, in die Großsiedlungen ziehen. Und da entwickelte sich ein Protestpotenzial, das sich dann natürlich auch wieder aufs Architekturstudium und unser Verständnis von Stadtplanung auswirkte. Da gab es dann einen Wechselprozess zwischen diesen Modernisierungsfolgen und der Erkenntnis, dass die gemütlichere Zeit vorbei war.

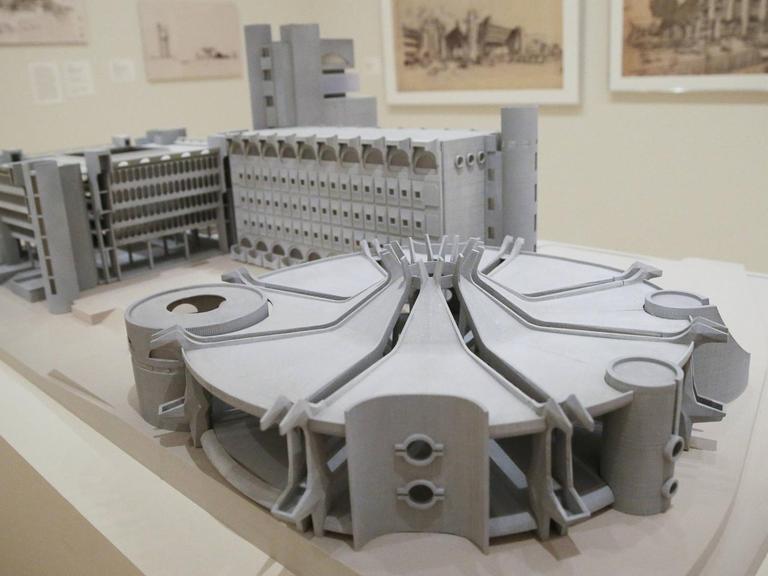

Welty: Es gab damals bereits die Vorstellung, dass Architektur die Gesellschaft reformieren könnte. Was ist aus dieser Idee geworden?

Durth: Ich glaube, es ging dabei weniger um Reform und Erziehung als zunächst mal um die Eröffnung von Freiräumen. Dass man sich aus den alten Rollenmustern, Haushaltstypen, Familienstrukturen lösen wollte. Heute spricht man von der Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile. Und darauf war das Bauen und waren auch die Architekten noch gar nicht eingerichtet. Für unsere Generation war es, glaube ich, eine ganz grundlegende Erfahrung, zu entdecken, dass etwa die Altbauwohnungen mit ihren großen Räumen, hohen Decken eine viel bessere Qualität des Wohnens boten als die massengefertigten Siedlungen auf der grünen Wiese. Und dieser Wertewandel, der damals einsetzte, wurde dann in den folgenden Jahren noch verstärkt, etwa durch die Studie des Club of Rome, wo der Begriff des Recycling eingeführt wurde, die "Grenzen des Wachstums" dann auch auf die Stadtplanung übertragen. Und diese Erfahrungen haben, glaube ich, ihre Nachwirkungen bis heute.

Welty: Ein Stichwort von damals erlebt eine Art Renaissance, nämlich das Mehrgenerationenhaus. Ist das gut, weil wir eine gute, alte Idee neu anfassen, oder ist das schlecht, weil eine gute, alte Idee immer noch nicht umgesetzt ist?

Durth: Ich denke, dass sich in den letzten Jahren da ganz viel bewegt hat. Die Wohngruppen, die Genossenschaftsbildungen, also alles das, wo Menschen gemeinsam schon frühzeitig beginnen, sich über die Formen des Alterns, des Zusammenlebens, des Lebendigbleibens Gedanken zu machen und sich nach Sympathie zusammenschließen, um solche Wohnkonzepte zu erproben. Das ist ja ein Gedanke und eine Erfahrung, die schon in den 60er-Jahren mit diesen sehr gemischten Wohngemeinschaften begonnen haben, die jetzt aber, ich möchte sagen, ein kollektiver Lernprozess in unserer alternden Gesellschaft werden. Das ist auf jeden Fall richtig, dass man eben diese Form des einsamen Alterns dadurch zu ersetzen versucht, dass man gemeinsame Erfahrungen macht und auch natürlich eine wechselseitige Solidarität und Fürsorge dabei zu entwickeln vermag.

Kritik an den Großsiedlungen am Stadtrand

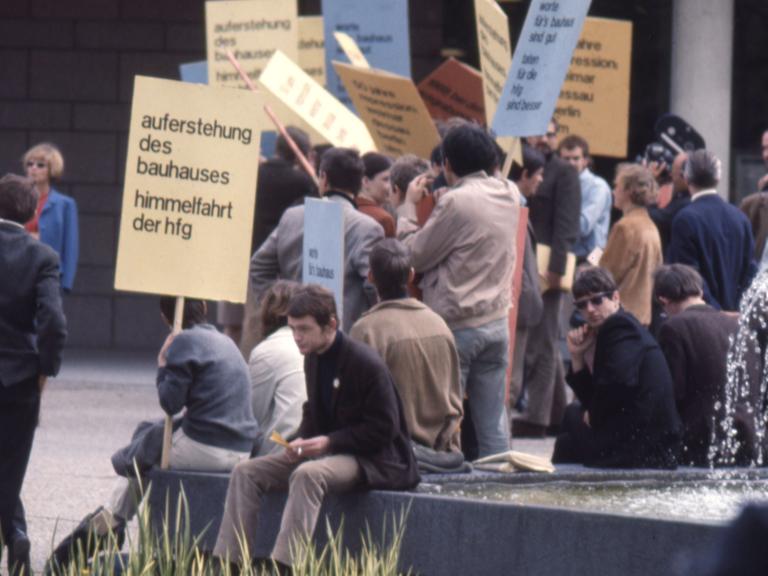

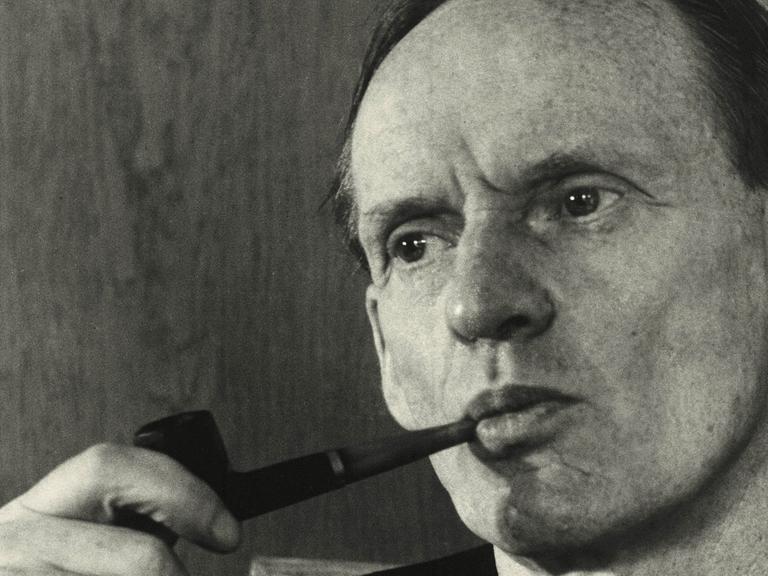

Welty: Ein Buch von Alexander Mitscherlich war prägend für diese Epoche, der Titel "Die Unwirtlichkeit unserer Städte", der Untertitel "Anstiftung zum Unfrieden". Wenn man die heutige Mietendebatte verfolgt, dann ist dieser Aufruf zur Revolution ja eher nicht umgesetzt worden, oder?

Durth: Na ja, doch. Ich denke, das ist schon ein Buch mit einer sehr nachhaltigen Wirkung. Damals war es wie ein Blitzschlag in der öffentlichen Debatte. Es wurde ja ein Bestseller, in vielen Auflagen nachgedruckt. Im Rückblick könnte man dieses Buch als Aufschrei eines hochkompetenten Wutbürgers bezeichnen. Denn es war ja schon 1965 erschienen und seiner Zeit weit voraus, weil es damals bereits Missstände kritisierte, die mit dem Bau der Großsiedlungen am Stadtrand und der Zerstückelung der Zentren durch den Verkehr gerade erst entstanden.

Es war eine Streitschrift, Sie haben es ja schon zitiert, eine Anstiftung zum Unfrieden, Aufruf zum Kampf gegen die Herrschaft der Hauseigentümer mit der Forderung nach einem neuen Bodenrecht. Und diese Debatte hat sich eigentlich durch die ganzen Jahrzehnte gezogen und führt heute dazu, dass die Kommunen auch sorgsamer mit ihrem Boden umgehen und beispielsweise die Vergabe nicht nur nach dem höchsten Angebot, sondern jetzt auch nach Konzepten, nach städtebaulicher Qualität und anderen Kriterien entscheiden.

Welty: Das heißt, Ihr Fazit nach 50 Jahren fällt durchaus positiv aus?

Durth: Ja. Ich denke, es war ein ganz wichtiger Diskussionsanstoß gerade dadurch, dass er von einem Arzt und Psychoanalytiker kam, der aus seinem Fach, aus seiner Perspektive heraus sehr klar beschreiben konnte, welche Defizite diese damals massenhaft produzierten Wohnungen hatten, wie wenig orientiert an den Bedürfnissen unterschiedlicher Sozial- und Altersgruppen. Also, es war schon ein Aufruf zur Differenzierung, der dann ja auch tatsächlich seine Früchte getragen hat.

Welty: Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung, um verkrustete Strukturen dann noch weiter aufzubrechen?

Durth: Das ist ja das große Thema in der Stadtplanung und auch in der Architektur heute, dass wir überhaupt noch nicht, bei allen Gefährdungen natürlich, noch nicht die Dimension erkannt haben, in der sich Arbeit dezentralisieren lässt, vielleicht auch eine neue Einheit von Arbeit und Wohnen entwickeln lässt. Es gibt seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer die großen internationalen Bauausstellungen, wo Zukunftsfragen der Gesellschaft getestet werden, unter Sonderbedingungen, die dann eingeräumt werden. Und gegenwärtig beginnt beispielsweise in der Region Stuttgart ein solches Experiment, in dem man integrierte Quartiere planen will, in denen Arbeit und Wohnen zusammenkommen, dadurch wieder Verkehrsbewegungen erspart, eine neue Mobilitätskultur entwickelt werden kann. Es gibt also unterschiedliche Ansätze, gerade auch die Möglichkeiten einer neuen Lebenseinheit auszuprobieren, und das geht bis in einzelne Versuche und Wohngruppen hinein.

Welty: Architektur 1968 und 2018 – das Interview in "Studio 9" mit Professor Werner Durth. Haben Sie herzlichen Dank, Herr Durth!

Durth: Bitte sehr!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.