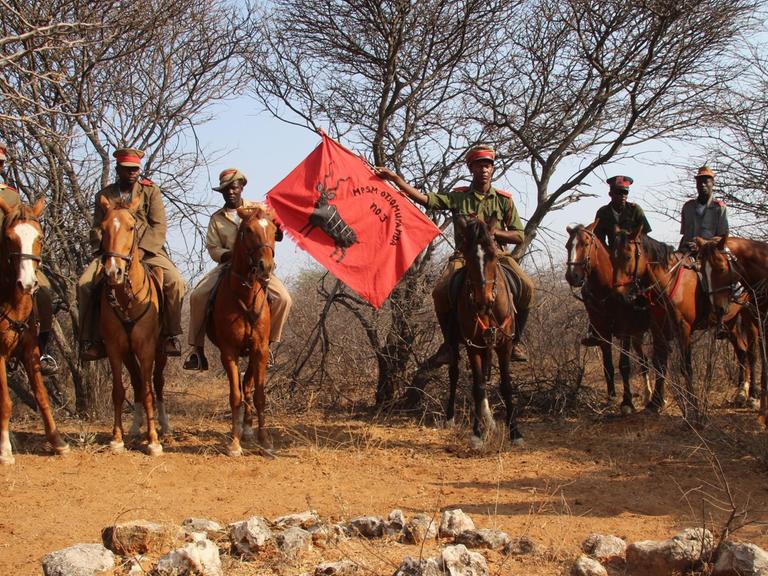

Völkermord an Herero und Nama

Mehr als 30 Jahre besetzte das deutsche Kaiserreich das heutige Namibia, zehntausende Herero und Nama wurden getötet. Die Wunden des Völkermords sitzen tief. © picture alliance / Zoonar / Galyna Andrushko

Deutschlands koloniales Vergessen

Wenn es um Deutschlands koloniale Vergangenheit geht, stößt Erinnerung schnell an Grenzen. Die Bundesregierung errichtet eine Hierarchie der Verbrechen – und spielt sie gegeneinander aus.

Deutschland zieht Grenzen. Zwar nicht mehr auf Landkarten anderer Kontinente. Dafür aber umso mehr in seiner eigenen Erinnerungspolitik. So hat die Bundesregierung jetzt klar gemacht: Finanzielle Wiedergutmachung wird es für deutsche Kolonialverbrechen nicht geben. Gemeint ist in erster Linie der Völkermord an Herero und Nama im heutigen Namibia, bei dem nach Schätzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr als die Hälfte der damaligen Bevölkerung getötet wurde.

Die Begründung der Bundesregierung: Der Begriff der „Wiedergutmachung“ sei „nicht anwendbar“. Er ergebe sich aus der Verletzung einer Verpflichtung des Völkerrechts, die zum Zeitpunkt des Völkermords noch gar nicht bestanden habe. Ein formaljuristisches – und auch fadenscheiniges – Argument.

Würde man diese Logik zu Ende denken, wären auch die Wiedergutmachungs-Forderungen Überlebender des Holocaust an Deutschland formell „nicht anwendbar“ gewesen. Denn ja, auch der Holocaust lag zeitlich vor jener Verpflichtung, auf die sich die Bundesregierung beruft.

Sorge vor finanziellen Ansprüchen

Hinter dem Versuch, das Wort Wiedergutmachung im kolonialen Kontext zu vermeiden, steht wohl vor allem eines: die Sorge, dass auf Deutschland schwer kalkulierbare finanzielle Ansprüche zukommen könnten.

Doch die Debatte endet nicht beim Geld. Deutschland hat die Massaker an Herero und Nama zwar als Völkermord anerkannt – jedoch nur mit dem Zusatz: „aus heutiger Sicht“. Wieder wird auf ein juristisches Prinzip verwiesen, wonach Rechtsbrüche nach geltenden Gesetzen der Zeit zu bewerten seien. Ein Maßstab, der mit Blick auf den Holocaust völlig zu Recht Empörung auslösen würde. Im kolonialen Kontext gilt offenbar: anything goes.

Koloniale Kontinuitäten

In Namibia sitzen die Wunden des Völkermords tief. Als ich letztes Jahr dort war, war das sogenannte Versöhnungsabkommen mit Deutschland allgegenwärtig. Viele Vertreter:innen von Herero und Nama sehen in diesem Abkommen einen Verrat – nicht zuletzt, weil sie an den Verhandlungen der beiden Regierungen kaum beteiligt wurden. Nach aktuellem Stand soll Deutschland gut eine Milliarde Euro zahlen, deklariert wird das als „Entwicklungshilfe“. Als ginge es dabei um eine großzügige Geste – nicht um die Begleichung eines historischen Verbrechens.

Laidlaw Peringanda, ein Herero-Aktivist, zeigte mir vor Ort die kolonialen Kontinuitäten. Deutsche Kolonialherren werden in Denkmälern geehrt, Nachfahren weißer Deutscher leben in prächtigen Villen – während die Nachkommen der Opfer bis heute in informellen provisorischen Siedlungen hausen.

Noch immer besitzen Nachfahren weißer Europäer in Namibia rund 70 Prozent des Landes, obwohl sie weniger als zwei Prozent der Bevölkerung stellen. Kurz: Geschichte lebt fort – vor allem in den Lebensrealitäten derer, die einst entrechtet worden sind.

Hierarchie der Verbrechen

Statt seiner Verantwortung gerecht zu werden, errichtet Deutschland heute eine Hierarchie der Verbrechen – und spielt sie gegeneinander aus. Der Holocaust – der völlig zu Recht als singulär gilt – wird dabei immer öfter zum politischen Schutzschild. Wenn Kulturminister Weimer etwa warnt, man dürfe Holocaust und Kolonialismus im Gedenken nicht „vermengen“, klingt das weniger nach Schutz von Erinnerungskultur, sondern danach, den Holocaust vorzuschieben, um Kolonialismus auszusparen.

Das ist letztlich auch ein Symptom rechten Kulturkampfs: Erinnerung wird nicht mehr als kritische Selbstbefragung verstanden, sondern als Schuldabwehr. Ernsthafte Erinnerungskultur müsste das Gegenteil leisten – keine Aufrechnung, sondern Anerkennung, ohne verklausuliertes „Wenn“ und „Aber“. Deutschlands „Nie wieder“ darf nicht exklusiv sein: Nie wieder Auschwitz, ja. Aber auch: Nie wieder Haifischinsel. Nie wieder Konzentrationslager – weder in Osteuropa noch in Namibia. Und auch nicht in Gaza, wo manche Politiker ähnliche Pläne heute wieder offen formulieren.

Eine ehrliche Auseinandersetzung mit Deutschlands kolonialem Erbe hieße, sich nicht länger hinter Paragraphen zu verstecken. Dieses Erbe ist Gegenwart. Sichtbar in Landraub, in sozialer und ethnischer Ungleichheit. Solange Deutschland das nicht anerkennt, bleibt seine Erinnerungspolitik nicht mehr als eitle Selbst-Beweihräucherung.