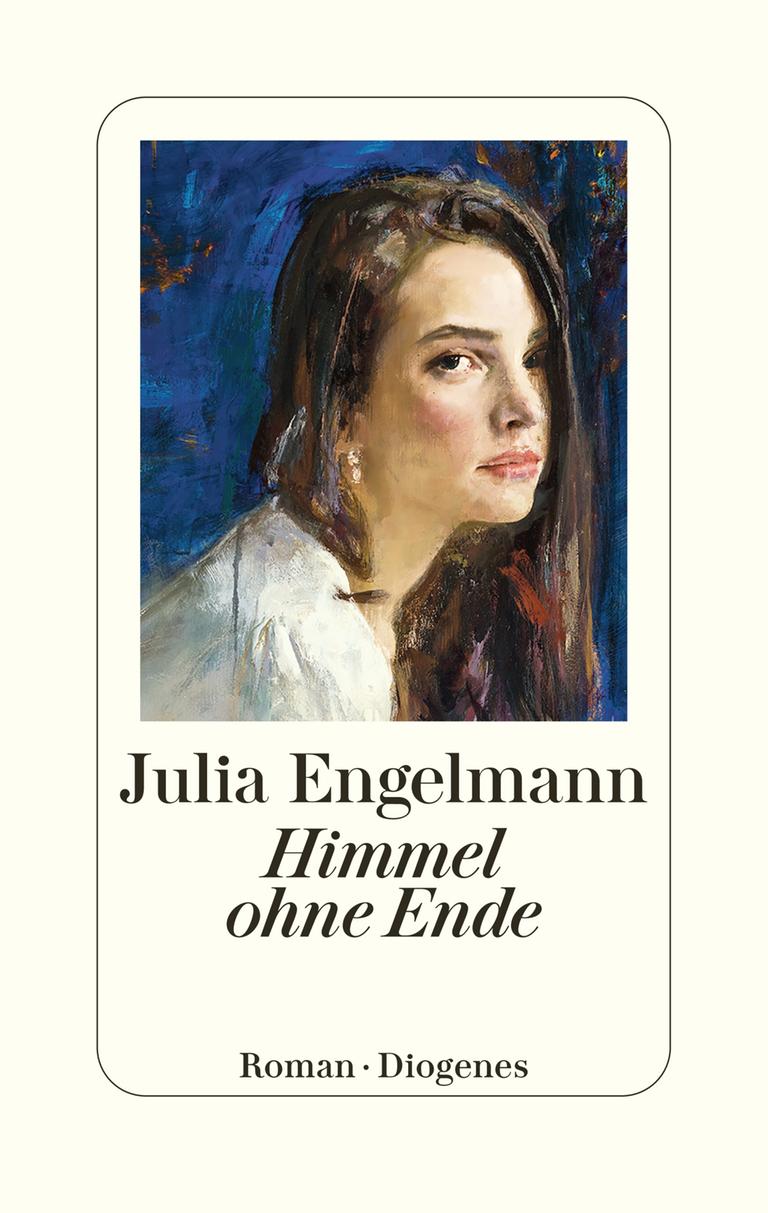

Charlie ist am Ende. Die beste Freundin hat sie verraten. Der Junge, nach dessen Nähe sie sich sehnt, nickt ihr im besten Fall zu. Und ihre Mutter ist gedanklich mit einer neuen Liebe beschäftigt. Das größte Problem aber – da macht sich Charlie nichts vor – ist sie selbst. Ein junges Mädchen, das still bleibt, wenn andere leidenschaftlich werden.

Stille als Leitmotiv

Die Stille zieht Julia Engelmann leitmotivisch durch ihren ersten Roman "Himmel ohne Ende" und stellt sie in allen denkbaren Varianten vor: Da ist das leise Weinen, um der Mutter nicht zur Last zu fallen. Das Halskratzen, von dem Charlie annimmt, es sei bloß „die Summer aller Worte“, die ihr ein Leben lang im Hals stecken geblieben waren.

Da ist der begehrte Mitschüler, der auf eine Weise still ist, die Charlie glauben lässt, „dass man sich gut mit ihm unterhalten“ könne. Während der Partner der Mutter so still ist, „dass es laut war“. Zuerst fühlt sich Charlie wegen ihrer Stille noch isoliert, später aber – nach einer Wende in ihrem Leben – merkt sie, dass sich Stille genau richtig anfühlen kann, womit diese sich endgültig zum Nachweis emotionaler Tiefe gemausert hat.

Vielleicht braucht man manchmal gar nicht die richtigen Worte, sondern bloß die richtige Stille.

Stille ist aber nicht bloß das zentrale Motiv in Engelmanns Roman, es ist zugleich Symptom seiner Schlichtheit. Denn dem ganzen Schlamassel der Jugend – der Verlorenheit wie der besonderen Sensibilität dieses Alters – kann Engelmann im tausendsten Aufguss eines Adoleszenzromans kaum etwas Überraschendes abtrotzen.

Leben hinter der Glasscheibe

Dennoch dekliniert sie ihre Leitmotive durch, als bräuchte es mehrere Anläufe, um sie in ihrer ganzen Tiefe zu durchdringen. Die Glasscheibe ist ein weiteres Beispiel dafür – eine Scheibe, die Charlie zwischen sich und der Welt spürt:

Ich fühlte mich, als würde mein ganzes Leben hinter einer Glasscheibe ablaufen. Alles, was jemand zu mir sagte, jedes Mal, wenn mich jemand anlächelte, alles Traurige, Tragische, Lustige, Schöne, das sich vor meinen Augen abspielte, all das passierte hinter dieser Glasscheibe, durch die ich zwar sehen konnte, die mich aber von allem trennte.

Womit eigentlich alles gesagt wäre, aber Engelmann erklärt noch ein paar Sätze weiter:

Egal, wo ich mich befand, egal, mit wem oder unter wie vielen Leuten, es war, als ob ich an nichts und niemanden rankam und niemand an mich. Als ob mich etwas Unsichtbares und Unüberwindbares von allem abschnitt.

Auch der Kniff, gedankliche Tiefe durch Wiederholung zu simulieren – durch einen weiteren Satz, eine weitere Umformulierung desselben Gedankens –, zieht sich durch den Roman.

Schwächen im Stil

Was Leserinnen immerhin genug Luft lässt, um auf die Sprache zu achten, auch auf die kleinen Details, umständliche Formulierungen zum Beispiel. Einmal etwa – da hat Charlies Schwarm sich gerade zu ihr umgedreht – überkommt sie die Angst, ihr würde etwas zum Thema seiner Schönheit oder ihrer Liebe rausrutschen. Ein Stilist wie Michael Maar hätte den Satz rasch umgebaut, die ungelenke Wendung „zum Thema seiner Schönheit oder meiner Liebe“ gestrichen und so das Holpern behoben. Julia Engelmann aber gefällt die Wendung so gut, dass sie sie keine 30 Seiten später gleich wieder bemüht:

Und auch wenn das nur ein normaler Moment zwischen normalen Momenten war und ich an dem Tag natürlich null wissen konnte, wer dieser Junge mal für mich sein würde, (...) hätte ich schwören können, dass da was in der Luft lag zum Thema er und ich.

Damit sind die Gedanken zum „Thema er und ich“ noch nicht zu Ende gedacht, denn der Beteuerung, Charlie hätte schwören können, da liege etwas in der Luft, fügt Engelmann noch einen bedeutungsschweren Nachsatz an:

Und irgendwie, irgendwie habe ich es vielleicht sogar gewusst.

Auch hier soll die leichte Variation desselben Gedankens Tiefe nahelegen, ist aber eigentlich nur auf Effekt hingeschriebene Prosa. Denn so außergewöhnlich tief sind die Gedanken von Charlie dann doch wieder nicht – müssten sie auch gar nicht sein. Wer würde das von seinem 15-jährigen Ich schon erwarten? Nur müsste die sprachliche Ausgestaltung eines Romans diese Tiefe dann auch nicht immerzu nahelegen, dafür aber auf einer anderen Ebene künstlerisch funktionieren.

Hesse als unverkennbares Vorbild

Für Charlie immerhin geht die Geschichte gut aus. Ein Junge wechselt auf ihre Schule, das Blatt wendet sich damit, und sie erfährt vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, was Freundschaft bedeutet. Aber gerade, als einen diese Freundschaftsgeschichte wirklich berührt, feiert die Glasscheibe ihren letzten großen Auftritt und stößt einen erneut auf das mechanische Variieren der großen Leitmotive:

Und das alles, weil die Glasscheibe, hinter der sich in letzter Zeit mein Leben abgespielt hatte, ein Autofenster geworden war. Ein Autofenster, das mich zwar lange von allem getrennt hatte, aber nie so endgültig, wie es sich angefühlt hatte, weil ich es die ganze Zeit hätte öffnen können. Und nun, da es endlich offen stand, fühlte ich, wie die leichte Brise meine Haut berührte, die auch alles Traurige, Tragische, Lustige, Schöne, das sich vor meinen Augen abspielte, berührte. Ich atmete die gleiche Frühlingsluft wie die anderen Leute.

Unnötig zu erwähnen, dass diesem Resonanzmoment die Lektüre Hesses vorausgeht. Denn – auch das gehört zu den wenig überraschenden Volten – ein Buch vom Urvater der bittersüßen jugendlichen Melancholie kriegt Charlie zu Weihnachten geschenkt. Und in einer Hinsicht ist das sogar angemessen: Engelmann meint das alles nämlich so unironisch wie der Nobelpreisträger von 1946 sein magisches Seelentheater.