Volker Küster: "Interkulturelle Christologie – Die vielen Gesichter Jesu Christi"

wbg Academic in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 2021

320 Seiten, 54 Euro

Wie der weiße Christus der Missionare einheimisch wurde

18:18 Minuten

Der weiße Christus der europäischen Missionare kam als Symbol der Macht – und konnte doch auch befreiendes Potenzial entfalten. Ein Wechselverhältnis, das bis heute spannungsvoll ist, sagt der Religionswissenschaftler Volker Küster.

Kirsten Dietrich: Die Frage nach der Inkulturation ist heute aktueller denn ja: Also danach, wie viel in einer religiösen Praxis eigentlich wirklich genuin und ursprünglich, überzeitlich, überweltlich ist – göttlich, würden Gläubige sagen – und wie viel sich der jeweiligen örtlichen Kultur verdankt.

Ob es überhaupt so etwas wie eine echte Religion ohne kulturelle Einflüsse geben kann, warum es so oft Streit um die kulturellen Einflüsse auf Religionen gibt, und ob auch Potenzial in dieser gegenseitigen Einflussnahme liegt, darüber spreche ich jetzt mit Volker Küster. Er ist Professor für Religions- und Missionswissenschaft an der Universität Mainz, und die Inkulturation ist, so sagt er selbst, eines seiner Lebensthemen.

Ankunft des Christentums mit den Kolonisatoren

Herr Küster, Sie beschäftigen sich damit, welche Form das Christentum in verschiedenen Regionen der Welt angenommen hat, in denen es von seinen Ursprüngen im Mittelmeerraum und seiner ersten Heimat in Europa her erst später angekommen ist, meist durch Kolonisierung und Mission.

Und Ihre Leitfrage dafür ist: Wer ist eigentlich Jesus Christus in diesen Ländern, wie sieht er in afrikanischen Gemeinden aus, wie in Gemeinden in Lateinamerika, wie in Gemeinden in Asien - warum ist das so eine fruchtbare Frage und so ein fruchtbarer Ansatzpunkt?

Volker Küster: Weil der Glaube an Jesus Christus das ist, was die weltweite Gemeinschaft des Christentums oder, ich würde sagen, der Christentümer miteinander verbindet. Es ist auch die Basisformel des Weltrats der Kirchen, der Glaube an Jesus Christus. Und wenn Sie sich den biblischen Texten zuwenden, dann ist es ja auch die Frage von Jesus selber an seine Jünger: Wer aber sagt ihr, dass ich sei?

Mit dieser Frage muss sich im Grunde genommen jeder, der sich zum Christentum bekennt, der darin einen Inhalt, eine Interpretationsmöglichkeit seines Lebens sieht, auseinandersetzen.

Missionierung mit dem Schwert

Dietrich: Und jeder und jede findet eben eigene Bilder. Die Frage danach, welche von diesen Bildern gültig sind, ist dabei durchaus umstritten.

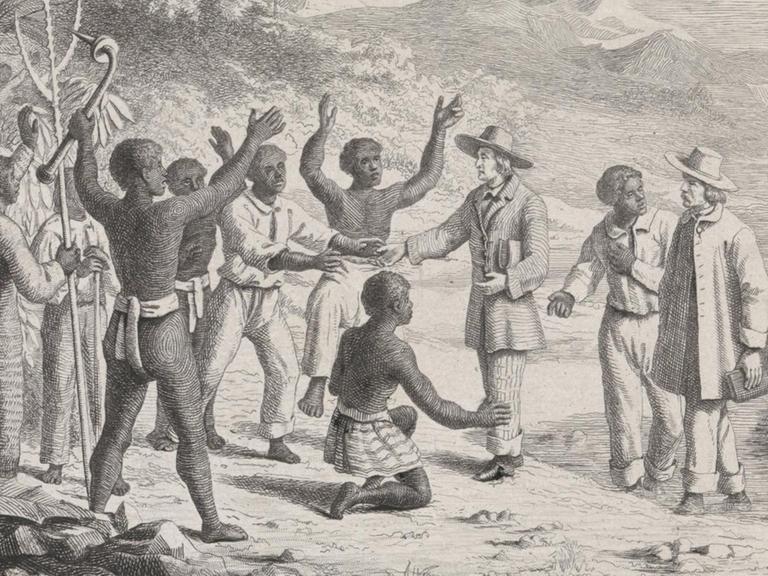

Küster: Ja. Es ist ja so, dass in der Tat das Christentum mit den Missionaren meistens im Zuge des Kolonialismus in die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gekommen ist. Manchmal waren die Missionare Vorreiter der Kolonisierung, manchmal kamen sie im Zuge der Kolonisatoren.

Aber das Bild von Jesus Christus, was sie vermittelt haben, war eben ein weißer Christus, keinesfalls der Mann aus dem Mittleren Osten, der ja auch kein Weißer war, sondern brauner Hautfarbe war.

Die Gläubigen, die sich bekehrt haben, manchmal ja auch mit dem Schwert bekehrt wurden, wenn Sie an Lateinamerika denken, haben dann zunächst eben dieses Bild des weißen Christus gehabt. Der war aber natürlich auch ein Fremder für sie. Afrikaner zum Beispiel dachten, als die Weißen an ihre Ufer kamen, dass auf dem Schiff die Ahnen gekommen wären, weil in afrikanischer Vorstellung die Welt der Ahnen eben umgekehrt zur Welt der Lebenden ist, das heißt: Die Ahnen sind weiß.

Die Missionare kamen also mit der Kolonisation, das lief oft mit großer Gewalt ab – trotzdem hatte aber der christliche Glaube offensichtlich für einige doch auch Anziehungskraft, weil er eine befreiende Botschaft hatte. Die hat sich dann vermischt mit lokalen Vorstellungen. So kamen eben Christusbilder, die dann stärker in den jeweils eigenen Lebenskontext passten.

Die Missionare waren manchmal Vorreiter der Kolonisierung, erklärt Volker Küster.© privat

Dietrich: Diese Begegnung von einheimischen Kulturen und einer Religion, die von außen gekommen ist, hat also in den allermeisten Fällen unter Vorzeichen von Gewalt und von Herrschaft stattgefunden. Wie ist es dann eigentlich zu erklären, dass dieser Prozess doch so ein fruchtbarer geworden ist und eigenständige Theologien, eigenständiger Glauben dabei herausgekommen sind?

Küster: Offensichtlich war es so, dass die christliche Botschaft doch – trotz der Unterdrückungserfahrung – zugleich für diejenigen, die sich zum christlichen Glauben bekannt haben, eine befreiende Botschaft entwickelt hat. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, ist natürlich auch genau die Frage, die den Christ*innen, den Theologinnen und Theologen, gestellt worden ist, die nach der Dekolonisierung Christen geblieben sind und trotzdem an der Staatsgründung, am Nationwerden der jungen, unabhängigen Staaten in Afrika und Persien teilnehmen wollen. Warum behaltet ihr die Religion der Kolonialherren?

Und daraus sind eben viele dieser kontextuellen Christologien entstanden. Das war im Grunde genommen ein Emanzipationsprozess im postkolonialen Zwielicht.

Anpassung oder Vermischung – ein schmaler Grat

Dietrich: Gerade das für seine Umgebung sensible Christentum war ja auch so ein bisschen ein Trick aus dem Nähkästchen der Missionare, also nach dem Motto: Zeig den Menschen, zu denen du kommst, die neue Religion eben so, dass sie sie verstehen können. Hat das diesen Prozess der Anpassung diskreditiert?

Küster: Es gibt ja in der Missionsgeschichte den sogenannten Ritenstreit oder Akkommodationsstreit, Akkommodation ist ein lateinisches Wort für Anpassung. Die Jesuiten waren diejenigen, die diesen Weg früh beschritten haben. Sie haben gesagt, wir müssen den Glauben so kommunizieren, dass wir Anknüpfungspunkte in der lokalen Kultur finden.

Allerdings war das von Anfang an eben umstritten, da andere Orden wie etwa die Dominikaner und Franziskaner gesagt haben: Das ist Synkretismus, also Vermischung von Religionen. Das geht gar nicht. Der Jesuitenorden wurde dann letztendlich, wir gehen jetzt hier nicht ins Detail der Streitigkeiten, zeitweise sogar verboten.

Und bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts war dann das, was wir heute Kontextualisierung oder Inkulturation nennen, verpönt. Das heißt, Christ werden war eigentlich identisch damit, die westliche Identität anzunehmen und an einen weißen, europäischen Christus zu glauben.

Das Erbe des Wikinger-Christus

Dietrich: Der ist aber natürlich selbst Gegenstand eines langen Anpassungsprozesses, weil Christus ja nach allem, was man herleiten kann, auf jeden Fall nicht weiß, blond und blauäugig gewesen ist.

Küster: Genau. Die große Kritik, die immer wieder geäußert wird, auch heute noch, an diesen inkulturierten Christusbildern, vor allem auf dem konservativen Flügel der Missionsbewegung, sieht natürlich nicht oder ignoriert, dass diese Inkulturationsprozesse auch im europäischen Christentum stattgefunden haben.

Wenn Sie zum Beispiel nach Jelling gehen und sich den Grabstein angucken, den Harald Blauzahn für seinen Vater und seine Mutter errichtet hat, dann sehen Sie da einen Wikinger-Christus. Auch in der frühen Geschichte des Christentums in Europa hat es diese Vermischungsprozesse gegeben. Insofern sind kulturelle Elemente auch in dieses europäische Christentum eingewandert, nur das würde heute keiner mehr vergleichen wollen mit dem, was in Afrika und Asien passiert.

Und es stellt sich natürlich die Frage, ob eben das nicht auch etwas mit Rassismus zu tun hat, der eben auch unterschwellig immer in der Kolonisationsbewegung am Arbeiten war.

Kulturelle Anpassung als Machtfrage

Dietrich: Das heißt, die Frage nach der kulturellen Anpassung, nach der kulturellen Einpassung von Religion ist immer auch eine Machtfrage?

Küster: Es ist immer eine Machtfrage, ja. Auf der einen Seite die Frage natürlich purer körperlicher Gewalt. Ich habe vorhin schon die Schwertmissionen in Lateinamerika erwähnt. Aber es ist auch eine Frage der Definitionsmacht. Und das ist natürlich heute noch der Fall: Westliche akademische Theologie hat die Definitionsmacht dessen, was Theologie ist – immer noch.

Dass das Christentum heute mehrheitlich eine Religion ist, die in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas beheimatet ist, heißt nicht, dass die bestimmen können, wie Theologie, jedenfalls im akademischen Bereich, sich vollziehen soll.

Dietrich: Warum eigentlich sind so oft Bilder der Ort, an dem man anfängt, über Inkulturation, über die richtige Form von religiösem Ausdruck in einer bestimmten Kultur, zu sprechen und zu streiten? Man könnte ja zum Beispiel auch darüber streiten, ob mittelalterliche Rechtskonstruktionen noch taugen für das Sündenverständnis in der katholischen Kirche in Nigeria oder in China.

Aber worüber man sich dann wirklich aufregt, das sind zum Beispiel Holzfiguren von schwangeren Frauen, die Teilnehmer der Amazonas-Synode im Vatikan vor zwei Jahren mit nach Rom gebracht haben. Die wurden von ultra-konservativen Katholiken gestohlen und in den Fluss Tiber geworfen, weil sie angeblich zu sehr wie eine indigene Muttergöttin ausgesehen haben.

Was also macht gerade die Bilder so wirkungsvoll in der Debatte um Inkulturation?

Küster: Theologische Texte sind natürlich etwas für Theologen, heute auch Theologinnen. Gläubige brauchen Bilder, machen sich Bilder von Gott, von ihren Göttern, aber im Falle des Christentums eben auch von Jesus Christus.

Ein balinesischer Jesus in blutigem Regen

Dietrich: Dann lassen Sie uns doch mal über ein konkretes Bild sprechen. Sie stellen ein Gemälde vor, das heißt "Rain Of Blood". Nyoman Darsane, ein indonesischer Künstler und Christ, hat es gemalt. Was ist das für ein Bild, und was für ein Prozess steht dahinter?

Küster: In Bali, auf dieser hinduistischen Insel im indonesischen Archipel, die ja eine Ausnahme ist in einem muslimischen Land, hat sich das Christentum versucht einzubetten in die Ästhetik des hinduistischen Glaubens. Und gerade dieser Künstler, Nyoman Darsane, hat Bilder geschaffen, die mit der Ikonografie auch des Hinduismus arbeiten, aber daraus ein genuines Christusbild geschaffen haben.

Das heißt, Leiden und Gewalt war eigentlich gar nicht zu finden. Nun gab es, daran erinnern sich viele vielleicht noch, 2004 ja den verheerenden Tsunami in Asien, und 2002 gab es auf Bali Anschläge muslimischer Fundamentalisten in einigen der Touristenlokale. Das heißt, in diese friedliche Welt brach plötzlich Gewalt ein. Und das hat auch die Bilderwelt Dasanes nachhaltig beeinflusst. Bis in die Farbgebung hinein.

Sie sehen ein rotes Bild, Christus tanzt auch an diesem Kreuz – Tanz ist in Bali die ideale Form des Gottesdienstes, die Götter gewinnen Gestalt im Tanzenden – also, auch hier der tanzende Christus, aber er tanzt eben in einem feuerroten Szenario, das Kreuz ist nur schemenhaft zu sehen. Und über das Bild dringt dicke, rote Farbe, die Blut symbolisiert, das in diese friedliche Welt plötzlich eindringt durch die Gewalttaten und Naturkatastrophen. Und schemenhaft im Hintergrund sehen Sie einige der Dämonen aus dem balinesischen Schattenspiel.

Angst vor der eigenen Kultur

Dietrich: Ist ein Bild wie dieses heute immer noch umstritten?

Küster: In der balinesischen Kirche hat früh ein Prozess eingesetzt, dass die Kirche selbst gesagt hat: Wir wollen Kirche in Bali sein. Das ist aber immer noch eher eine Ausnahme, würde ich sagen. Viele Kirchen wehren sich gegen diese Form von Bildern, weil sie an dem weißen Christusbild festhalten wollen und im Grunde genommen bei solchen Bildern dann immer noch die Angst haben, die ihnen natürlich auch eingepflanzt worden ist durch die Theologie der Missionare, dass alles, was eigene Kultur ist, im Grunde genommen Unglaube ist und Religionsvermischung und schlecht für das Christentum.

Dietrich: Verändert sich diese Einstellung im heutigen post-kolonialen Diskurs, in dem ja eigentlich Identitätsfragen immer wichtiger werden und immer mehr ernst genommen werden?

Küster: Ich glaube, die ganze Sache ist sehr ambivalent. Sie haben auf der einen Seite eben diese Diskussion um Identitätsfindung als balinesische Christen, als indische Christen, als afrikanische Christen, koreanische Christen und so weiter, aber Sie haben gleichzeitig eben diesen alten konservativen Trend, der festhält an der inzwischen auch in Europa veralteten Theologie der Missionare.

Missionskirchen zwischen allen Stühlen

Dietrich: Das heißt, das ist im Moment noch ein offener Diskurs, eine offene Debatte?

Küster: Ja, es wird meines Erachtens auch weiter ein Ringen sein. Es ist auch so, dass es auf der Seite der Gläubigen manchmal schwierig ist. Sie sind als christliche Minderheit in Asien, in Indien zum Beispiel, mehr und mehr unterdrückt durch den Hindu-Fundamentalismus. Und dann ist natürlich sozusagen ein Christusbild, das Elemente der hinduistischen Ikonografie aufnimmt, auch nicht populär unter den lokalen Christen. Sondern man sucht dann bei dem weißen Christus Zuflucht zur Abgrenzung gegenüber dem übermächtigen Hinduismus.

Auf der anderen Seite ist aber natürlich in diesem Bild des weißen Christus weiterhin die weiße imperiale Überlegenheit repräsentiert. Insofern ist das ein inneres Ringen, natürlich auch unter den Gläubigen, dass sie natürlich indische Christen sein wollen, aber auf der anderen Seite dann eben auch mit den äußeren Einflüssen in ihrer eigenen Kultur, die sie unterdrücken, ringen müssen. Im Grunde genommen sitzen sie zwischen allen Stühlen.

Es gibt ja immer noch ein westlich-kapitalistisches System, das sich eben durchaus auch weiter in Rassismus äußert, was natürlich dieses weiße Christusbild fraglich macht, auf der anderen Seite aber eben auch massiven Druck vonseiten der hinduistischen oder muslimischen Mehrheiten.

Keine Religion ohne kulturelle Einbettung

Dietrich: Bislang ist die Frage nach Inkulturation vor allen Dingen im christlichen Kontext diskutiert. Lässt sich das übertragen, haben alle Religionen solche Prozesse?

Küster: Ich würde sagen, jede Religion setzt sich mit ihrem kulturellen Umfeld auseinander, das ist unvermeidbar. Es gibt Religion überhaupt nicht ohne kulturelle Einbettung und Vermittlung. Allerdings ist es so, dass etwa Muslime zunächst mal sagen würden, das gibt es nicht, es gibt den weltweiten Islam. Vergleichbares finden Sie natürlich auch oft im konservativen Flügel des Christentums, also im westlichen Christentum.

Aber Ethnologen wie Clifford Geertz haben schon früh gezeigt, dass eben auch der Islam eine inkulturierte Religion ist. Geertz macht das am Vergleich von dem Islam in Marokko und in Indonesien deutlich. Ich selbst habe viel in Indonesien geforscht.

Wenn Sie in den Kraton, den Sultanspalast in Yogyakarta, gehen, dann gibt es da jeden Sonntag Aufführungen des Ramayana und Mahabharata, das sind die großen Hindu-Epen, die durch Tanz und Schattenpuppenspiel dargestellt werden. Und das wohlgemerkt am Hofe des Sultans, wo der Islam eigentlich das Bilderverbot hochhält!

Insofern würde ich sagen: Jede Religion hat diese Prozesse, das Christentum hat es eben reflektierter gemacht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die theoretischen Diskussionen, mit denen ich mich ja auch sehr auseinandergesetzt habe. Aber als religiöse Praxis ist es im Christentum schon immer da gewesen – und in anderen Religionen auch.