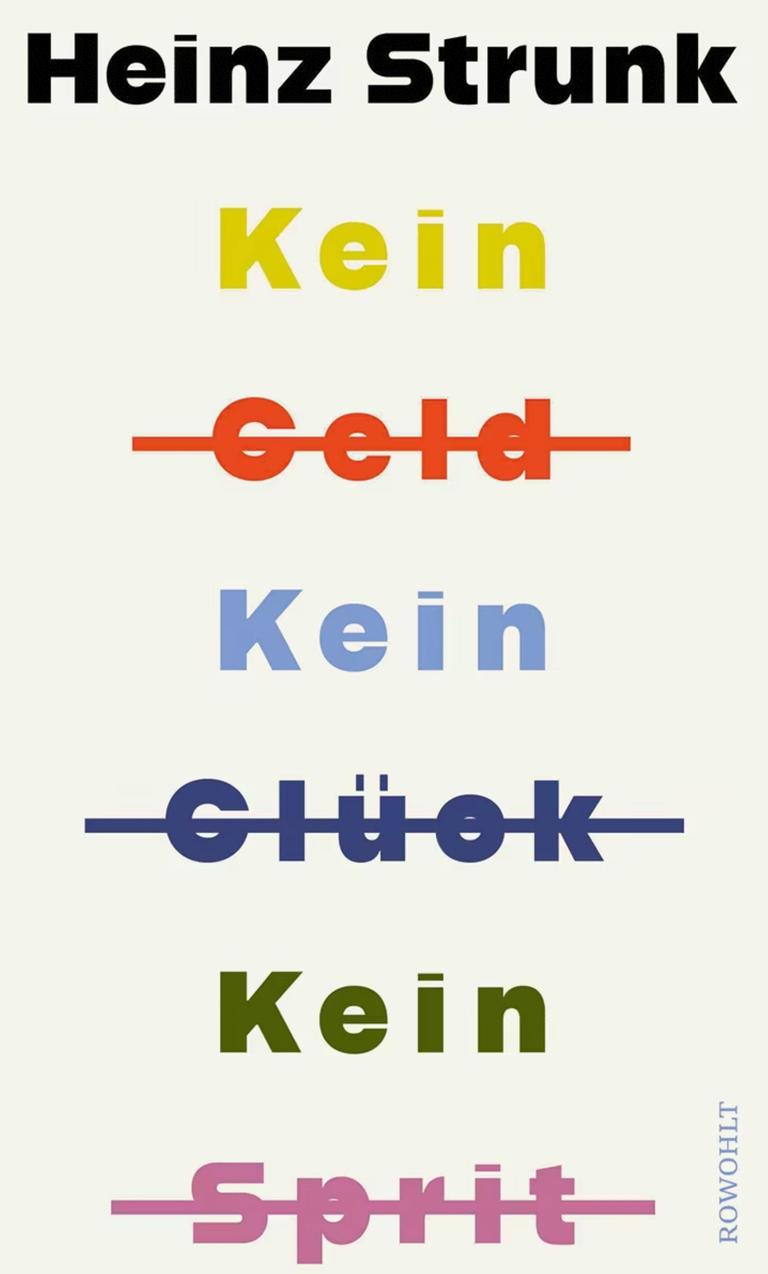

Die Lektüre dieses Bandes mit Erzählungen und Kürzesterzählungen, manche umfassen nur wenige Sätze, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Besuch einer Präparatensammlung. Keine medizinhistorisch-anatomische Sammlung allerdings gibt es zu betrachten, vielmehr hat Heinz Strunk mit "Kein Geld, kein Glück, kein Sprit" ein Kompendium der Einsamen, Hoffnungslosen und Durchschnittlichen geschaffen, die ihre Misere entweder gar nicht erst erkennen oder ihrem Schicksal mal mit Gleichmut, mal mit Verzweiflung begegnen.

Oder auch mit mehr oder minder aggressiver, mitunter läppischer Bosheit. In einer Erzählung von nur etwas mehr als einer halben Seite schildert Strunk, wie im vorweihnachtlichen Einkaufswahnsinn eine Frau an der Supermarktkasse bemerkt – hinter ihr die nicht enden wollende Schlange anderer Konsumgestresster –, dass sie etwas Entscheidendes vergessen hat, nämlich "ausgerechnet Zitronen, Dreh- und Angelpunkt ihrer Weihnachtsmenüs (Pasta mit Lachs und Zitronen, Zitronenrisotto, Lammkotelett mit Zitronen-Knoblauch-Marinade)".

Dem Nervenzusammenbruch nah gelingt es ihr, in einem unauffälligen artistischen Akt, die fünf Biozitronen aus dem Einkauf des vor ihr anstehenden Kunden auf ihren Abschnitt des Bands zu bugsieren.

Beißende Ironie über die Verspanntheiten und die Ellenbogenmentalität des gutbürgerlichen Milieus? Womöglich. Der Titel der Erzählung, "Ihr größter Coup", legt es nah. Zugleich lässt der präzise, lakonische Realismus von Strunk offen, ob er das Zitronendilemma nicht einfach nur als das erzählt, was es aus der inneren Logik der Figur heraus ist: ein vorweihnachtlicher Super-GAU, den man von außen lächerlich finden kann, der es aber aus der Binnenperspektive nicht ist.

Alltagsberichte aus dem mittelmäßigen bis erbärmlichen Leben

Dass auf dem Cover die Worte "Geld, Glück und Sprit" durchgestrichen sind, also nur ein dreifaches "Kein" übrig bleibt, ist dabei durchaus programmatisch zu verstehen. In den Erzählungen geht es vor allem um jene, deren Dasein sich auf ganz alltägliche, wenig Aufsehen erregende Weise irgendwo auf einer Skala zwischen mittelmäßig und erbärmlich abspielt und sich durch die Abwesenheit von verzeichnungswürdigen Ausschlägen jeglicher Art auszeichnet.

Die einzige Fähigkeit, über die er verfügt, ist, dem Briefkasten anzusehen, ob Post drin ist. Neun von zehn Treffern, er weiß auch nicht, wie er das macht. Aber was soll er damit anfangen?

Heinz Strunk Kürzestgeschichte "Sein einziges Talent" in voller Länge

Eine Vignette natürlich vielmehr als eine Erzählung, die illustriert, dass das Drama gerade darin besteht, dass es über das Leben dieser Figur nichts Nennenswertes zu erzählen gibt. Oder auch: dass diese Belanglosigkeit das Selbstverständnis des Mannes – wie womöglich vieler anderer Menschen – ausmacht, eine Selbstwahrnehmung, die er scheinbar stoisch akzeptiert.

Suizid wegen eines Dauerschluckaufs

Dramatischer schon trifft es Sonja – ja, Heinz Strunk, dem gern attestiert wird, dass er sich vor allem auf männliche Figuren fokussiere, präsentiert auch Frauen in seiner fatalistischen Sammlung, wenngleich in geringer Anzahl. Wenn man die Erzählungen in statistischer Hinsicht als repräsentativ nimmt, kann man nur sagen: ihr Glück. Zumal wenn man an das traurige Schicksal der Frauenfiguren aus Strunks Roman

"Der goldene Handschuh" denkt.

Sie hing noch nie besonders am Leben. Aus vielen Gründen erscheint es ihr besser, tot als lebendig zu sein. Die Liste ist lang und wird länger, je länger sie darüber nachdenkt: Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Keine Eltern (mehr), kein Mann, keine Kinder. Leider, eigentlich hätte sie gerne welche gehabt, aber es hat sich irgendwie nie ergeben, und kürzlich hat ihr Reproduktionsorgan den Betrieb eingestellt.

Sonja wird zu allem Überfluss auch noch von einem hartnäckigen, von keinem Hausmittel oder Arzt zu stoppenden Schluckauf heimgesucht, der sie pausenlos und bis zur Ausweglosigkeit malträtiert: "Die Frequenz der Gluckser, Hitzgi, Schnackerl, Hickeschlicks steigert sich auf quälende 30/min. Nach einem halben Jahr ist Sonja am Ende, ist ihr Zerreißpunkt erreicht."

Sie fasst deshalb den Beschluss, ihrem ohnehin nicht sonderlich geschätzten Leben ein Ende zu setzen: durch einen Sprung von der Hamburger Köhlbrandbrücke, was Heinz Strunk für einen knappen Exkurs nutzt:

Zwischen 1974 und 2009 sind von der Köhlbrand 83 Menschen in den Tod gesprungen (seit 2009 werden keine Zahlen mehr veröffentlicht). Nur zwei Personen haben den Sprung aus fünfundfünfzig Meter Höhe überlebt, zweihundertzwei Sprungversuche konnten erfolgreich verhindert werden. Auf 4,8 männliche Selbsttötungen kommt eine weibliche. Ein Drittel der Suizidenten hinterließ einen Abschiedsbrief, die Hälfte richtete darin persönliche Worte an die Hinterbliebenen, nur die wenigsten äußerten Bestattungswünsche oder machten Angaben zu Erbregelung und Hinterlassenschaft. In den Jahren 1987, 1995, 2000 und 2008 gab es auf der Brücke keinen nachweislichen Suizid.

Wer dieses Herunterbrechen individueller Verzweiflung auf Statistik als den Zynismus Strunkscher Fiktion verstehen will, möge sich in den digital zugänglichen Hochschulschriften der Hamburger Universität eines Besseren belehren lassen.

Die bitterböse und zugleich himmelschreiend traurige Pointe der Erzählung sei an dieser Stelle unbotmäßigerweise vorweggenommen. Zwei Wochen hat Sonja sich zur adäquaten Vorbereitung auf ihr Vorhaben in einem maximal deprimierenden Hotel einquartiert, dann schafft sie es eines nachts auf die Brücke. Und plötzlich ist der Schluckauf verschwunden. Was sich für die übermäßig alkoholisierte Sonja nicht als Erlösung, sondern als weitere Enttäuschung darstellt.

"Können wir Ihnen helfen?" Die Polizei. Ein Mann, eine Frau. War ja klar. "Nei, eignlich nich." Lall. "Was hatten Sie denn vor? Sie wissen, dass die Brücke für Fußgänger verboten ist?" "Jaja. Kla", nuschelt und sprötzelt sie. Ihr ist schwindelig, sie schwankt. "Wie bitte?" "Jajaja." "Was heißt das?" "Der Schluckauf is weg, und nu bleib mir gar nichts mehr."

Humor im Angesicht des Horrors der Realität

In der Schilderung des Zitronendiebstahls, in den lakonischen drei Sätzen über den Briefkasten-Propheten wie auch in der Erzählung über die schluckaufgeplagte Sonja blitzt zugleich eine der wesentlichen Qualitäten Strunks auf: sein humoristisches Vermögen, das sich geschickt zwischen Kalauer, böser Ironie und einem Witz bewegt, der angesichts des oftmals kaum erträglichen Horrors der Realität - etwas pathetisch gesprochen - zum Überlebensmodus wird.

Das gilt für die Frau, die nach einer Schönheitsoperation surrealerweise eine Mohrrübe anstelle einer Nase in ihrem Gesicht vorfindet genauso wie für den gut situierten Rentner, der nach einer Phase quälender Langeweile seine Erfüllung darin glaubt gefunden zu haben, dass er mit größtem Aufwand und noch größerer Geste Puppentheater-Aufführungen in seinem Wohnzimmer inszeniert – im Publikum allerdings nur eine Versammlung seiner Haushaltsgeräte.

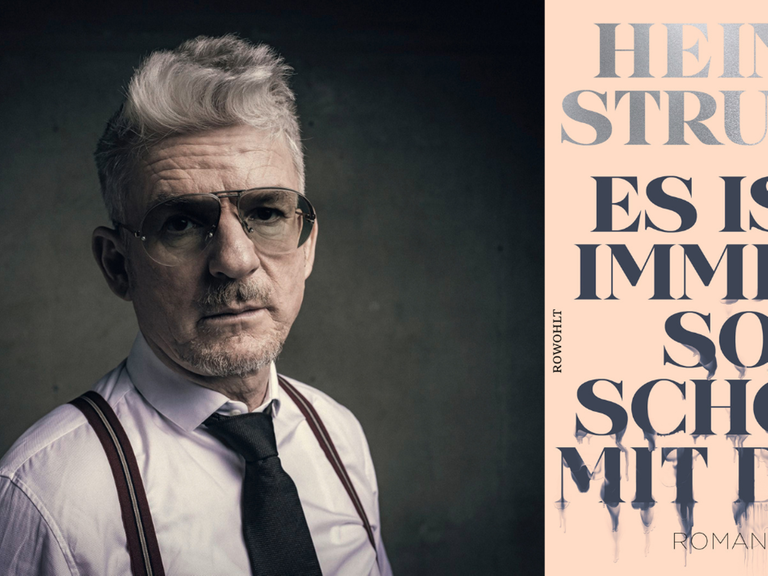

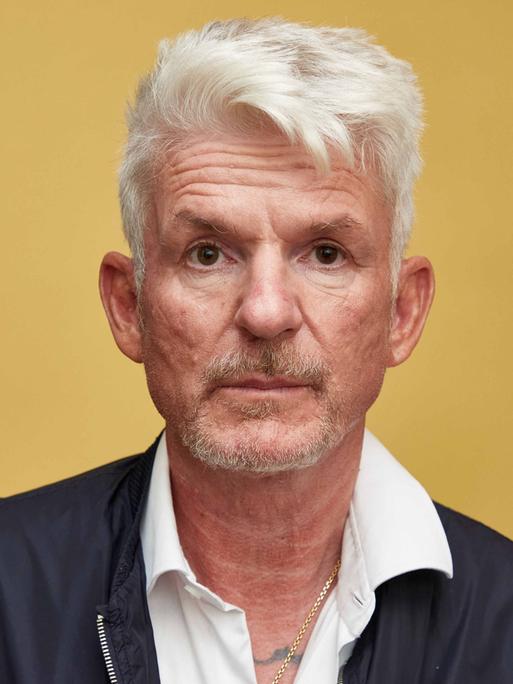

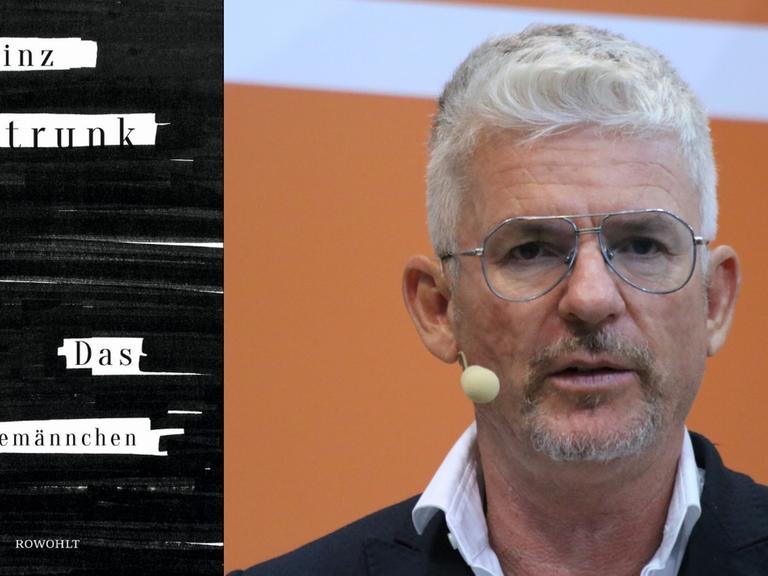

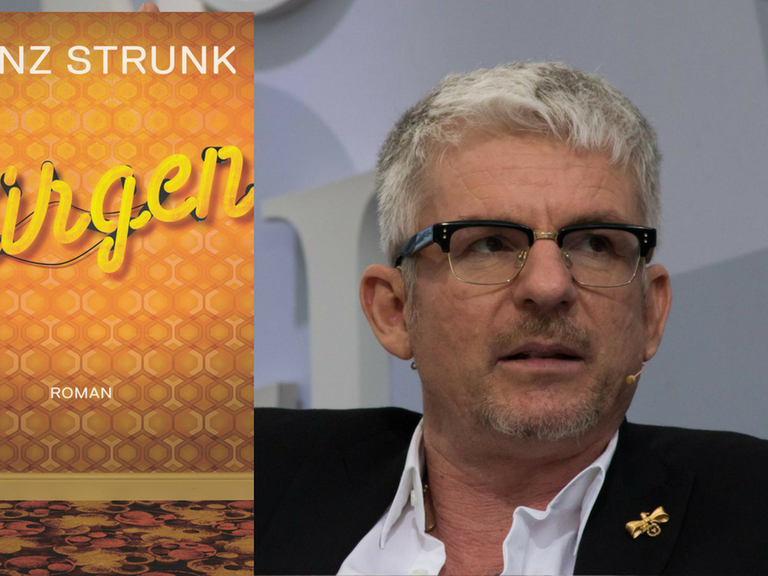

Der Schriftsteller Heinz Strunk in seiner Wohnung im Hamburg© picture alliance / dpa / Christian Charisius

Dieser Humor hat schon Strunks Debüt "Fleisch ist mein Gemüse" aus dem Jahr 2004 zu einem Publikumserfolg gemacht. Über Jahre konnte man ihn auch in seiner Kolumne in dem Satiremagazin "Titanic" lesen. Und brillant natürlich die anarchischen Albernheiten, die er gemeinsam mit Rocko Schamoni und Jacques Palminger als Studio Braun produziert.

Die Combo Studio Braun genauso wie Heinz Strunk als Schriftsteller zollen dabei unverkennbar einem der vielleicht verschrobensten und tragischsten Hamburger Künstler Tribut:

Heino Jaeger, dem Strunks Kompagnon Rocko Schamoni mit

„Der Jaeger und sein Meister“ sogar einen Roman gewidmet hat.

Jaeger, Maler und Satiriker, der als Kind die Bombardierung Dresdens miterlebte, an Alkoholsucht und psychischen Zerrüttungen litt, hat in seinen fiktiven und komplett selbst gesprochenen Hörstücken auf sicher einzigarte Weise das von Krieg und Nachkrieg gezeichnete Kleinbürgertum verewigt.

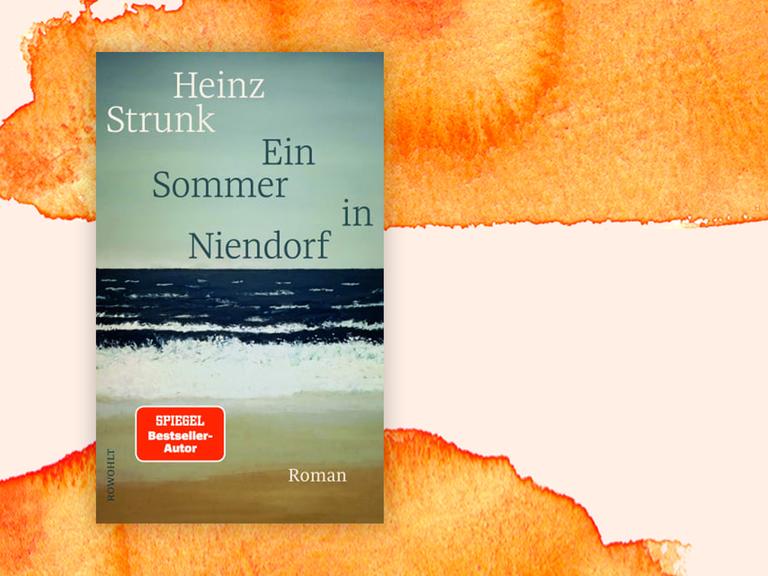

Seit seinem wohl spektakulärsten Erfolg, dem Roman "Der goldene Handschuh" aus dem Jahr 2016, in dem er dem historischen Frauenmörder Fritz Honka und dem von Alkohol und Gewalt durchtränkten St. Pauli der 1970er-Jahre eine schwer erträgliche, aber umso nachdrücklichere literarische Gestalt gab, gilt der 1962 als Mathias Halfpape geborene Heinz Strunk zudem als Experte für das exzessiv Abgründige und Morbide. Hubert Fichte und

Jörg Fauser werden ihm seither als literarischen Vorläufer attestiert.

Erzählungen aus den Mittellagen der Vergeblichkeit

Nicht ganz neu ist mit Blick auf Strunks in erstaunlicher Dichte erscheinende Bücher, aber dennoch bemerkenswert, dass er in „Kein Geld, kein Glück, kein Sprit“ eben nicht das ganz große Elend, sondern vorwiegend die Mittelagen der Vergeblichkeit betrachtet.

Wie im Falle der Bergers, dem Prototyp eines mausgrauen Wirtschaftswunder-Ehepaars, das in Kinder- und Jugendzeiten des Erzählers in der Nachbarschaft vor sich hin lebte:

Frau Berger, aschgraues, wie von Staub bedecktes drahtiges Haar, kein Hals, hatte immer einen Gesichtsausdruck, als wäre sie lebenslang beleidigt, weil sie irgendwann mal an der Endstation im Zug vergessen wurde. Sie hatte eine Vorliebe für motorölbraune Röcke und Blusen in passenden Farben. Herr Berger trug im Geschäft Anzug und Krawatte, daheim einen grünen Overall (seinerzeit nannte man die noch Blaumänner, aber wie klingt denn das: grüner Blaumann?). Seinen henkelohrigen, fast kahlen Eierkopf hielt er immer leicht schief, als hätte er sich verlegen, verhoben, verrenkt oder eine Fehlstellung der Halswirbelsäule.

In "Adolf vs. Adolf", so der Titel dieser Erzählung, klingt ausnahmsweise einmal eine kommentierende Tonspur durch, während Strunk in der Regel seine Erzählperspektive den Figuren so unmittelbar anpasst, dass eine mögliche Wertung nahezu unkenntlich wird. Ein feiner – womöglich sogar latent pädagogischer Zug dieser Erzählungen: die Häme etwa oder Überlegenheit, die nicht wenige spontan für die eine oder andere Figur empfinden werden, erzählt wohl mehr über das Menschenbild der Leserinnen und Leser als über das des Autors.

Ausgerechnet den Bergers, diesen beiden bedauernswerten Spießbürgern, begegnet der Erzähler mit ausgesprochener Empathie: "Sollte ihr Ziel aber tatsächlich gewesen sein, ganz spurlos zu leben und ganz spurlos zu verschwinden, so ist ihnen das nicht gelungen, da ihnen dieser Text ein – wenn auch nicht sonderlich monumentales – Denkmal setzt."

Natürlich spricht hier nicht der Autor, sondern der Erzähler. Und natürlich ließe sich eine gewisse Süffisanz unterstellen. Dennoch könnte man diese Sätze auch als eine Art Credo von Strunks Erzählen nicht nur in „Kein Glück, kein Geld, kein Sprit“ verstehen: auch der mediokren Tragik Gehör zu verschaffen.

Womöglich ist dieser Zug lange Zeit deshalb eher übersehen worden, weil er im medialen Scheppern der Kunstfigur Heinz Strunk untergegangen ist oder weil man schlichtweg unterstellte, dass neben Musik und Entertainment das Buch nur ein weiterer, einfach zu nutzender Ausspielweg dieses Dauerproduktiven sein konnte.

Im Literaturbetrieb angekommen

Die Auszeichnung mit dem – von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk vergebenen –

Wilhelm-Raabe-Literaturpreis für „Der goldene Handschuh“ im Jahr 2016 war eine erste, dabei zugleich äußerst renommierte Auszeichnung, durch die Strunk den "ernsthaften" Literaturbetrieb über die Hinterbühne betreten konnte. In seiner Dankesrede hat Strunk ein paar Koordinaten seines Schreibens angesprochen. Zum einen die oftmals diskutierte Frage nach Sympathie oder Empathie gegenüber seinen Figuren.

Oft werde ich gefragt, ob ich Verständnis für Honkas Taten hätte oder ihn irgendwie sympathisch fände. Natürlich nicht. Nach allem, was ich über ihn weiß, war er so ziemlich der unsympathischste Mensch, der sich denken lässt. Aber das spielt keine Rolle. Es ist die vornehmste Aufgabe eines Autors mit seinen Figuren mitzufühlen. Ich möchte in diesem Zusammenhang die Gerichtsreporterin Peggy Parnass zitieren: 'Honka, dieses ärmste aller armen Würstchen, hatte auch noch das Pech, zum Mörder zu werden.' Das bringt es auf den Punkt.

Aus Heinz Strunks Dankesrede zur Auszeichnung mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis

Sehr wohl ernst nehmen, auch wenn das komische Elemente zu seinem Recht kommt, kann man die wirkungsästhetischen Bekenntnisse am Ende seiner Rede.

Zum Schluss möchte ich noch eine von vielen Zuschriften verlesen, die ich erhalten habe: 'Hallo, Herr Strunk. Meine Schwiegermutter ist Ur-Hamburgerin, geboren 1939 und aus normalen Verhältnissen. Vor der Lektüre hatte sie, wie so viele Menschen aus dieser Generation, ein eindeutiges Bild von Herrn Honka (Monster, eindeutig schuldig, hätte man kurzen Prozess machen sollen, etcetera). Als sie uns letzte Woche besuchte, gab sie mir das Buch mit den Worten zurück: 'Der Mann ist unschuldig und er kann da nichts dafür.' Ich kenne meine Schwiegermutter schon recht lange und habe sie selten - Ausrufezeichen! - ihre Meinung ändern sehen, zumal bei einer Meinung, die sie schon seit 40 Jahren hat. Vielen Dank dafür.'

Womöglich sind diese beiden Aspekte in den jüngeren Romanen Strunks, die sich allzu sehr auf selbstmitleidige Männer in der Midlife-Crisis kapriziert haben, ein wenig ins Hintertreffen geraten, nachdem in den ersten Büchern wiederum die eigene Kindheit und Jugend zum Stoff geworden sind. Vielleicht – dies einmal in einer Mischung aus These und Wunsch formuliert – ist Heinz Strunk jetzt mit "Kein Geld, kein Glück, ein Sprit" endlich bei seiner Kernkompetenz und seinem eigentlichen Anliegen. Das gilt auch dort, wo er in einzelnen Erzählungen dann doch wieder mit viel Effekt ins Abgründige und Sinistere schaut.

Shit happens

Das gilt auch dort, wo eine Erzählung nicht vollends überzeugt. Etwa in jener, in der sich wiederum ein Ich-Erzähler – der Strunks bürgerlichen Vornamen Mathias trägt - auf den Weg in die eigene Vergangenheit, eine Reihenhaussiedlung in Rönneburg, Teil des Hamburger Bezirks Harburg, macht. Mathias sucht – leider, ohne dass seine Motivation besonders überzeugend geschildert würde – nach dem Haus ehemaliger Bekannter seiner Mutter, der Brünings. Damals stach es als "schmuckes" Anwesen, sogar mit Swimmingpool, aus übrigen schmucklosen Einfamilienhäusern heraus.

Beunruhigt durch merkwürdige Geräusche aus dem Innern des Hauses der Brünings, das er bald gefunden hat, und weil sich an einen früher immer unter dem Briefkasten versteckten Schlüssel erinnert, gelangt Mathias hinein. Man kommt nicht umhin festzustellen, dass der Dramaturgie dieser Erzählung einer Brechstangenlogik folgt.

Im Flur schlägt mir eisige Kälte entgegen, grässlicher Moder und Verwesungsgeruch, Dämpfe von alter Kotze, ranzigem Fett und Fäkalien. Seit Ewigkeiten wurde hier keine Heizung mehr aufgedreht, wurde nicht gelüftet. Ich werfe einen Blick in die Küche. Auf dem Esstisch ein Kanten glasig harter Käse, Fleisch, das mit grünlich phosphoreszierendem Flaum bedeckt ist. Blaupelzige Flaschen, Kaffeetassen mit Schimmelklümpchen.

Den Hausherrn findet Mathias anders als der vermoderte Zustand des Hauses erwarten lässt, lebendig, wenngleich heftig lädiert vor, ein Auge zugeschwollen, eine Hand wie gebrochen herunterhängend.

‘Gibt es hier irgendwo Licht‘, frage ich. 'Nein‘, sagt Herr Brüning. 'Schon lange nicht mehr', wispert die Frauenstimme. Mit der Handytaschenlampe leuchte ich in die Schwärze hinein. In einer Art Drahtverhau hockt Frau Brüning auf einer Matratze und starrt mich auf aufgerissenen Augen an. Ihr Kopf ist zu groß für den Körper, sie sieht aus wie ein konservierter Fötus. Die Augen liegen so tief in ihren Höhlen, als hätte sie zwei große Veilchen.

Ein albtraumgleiches Szenario, das an die Brutalität und Verkommenheit aus dem "Goldener Handschuh"-Kosmos erinnert, in dem aber jenseits des Schockeffekts auch Symptomatisches für das Strunksche Schreiben zu stecken scheint.

‘Es muss doch eine Erklärung für den Irrsinn geben.' 'Nein, keine Erklärung', sagt Herr Brüning. 'Keine Erklärung', pflichtet Frau Brüning ihm bei. 'So und nicht anders', sagt Herr Brüning. 'Geh jetzt mal besser.' 'Ja, du musst jetzt gehen', echot Frau Brüning, nun wieder ganz mit ihrem Mann vereint. Es ist, wie es ist. 'Aber erst, wenn Sie mir verraten haben, wie es so weit kommen konnte.' Schweigen. Tiefes Schweigen. Stillschweigen. Tja, denke ich beim Gehen, dumme Frage, sieht man doch: Shit happens.

Shit happens. So ließe sich die Heinz Strunks Weltsicht vielleicht recht gut subsumieren. Das kann man nun Fatalismus nennen oder auch Realismus.

Zweifelsohne ein Gewinn aber ist, dass Heinz Strunk sich dem omnipräsenten Mist mit solcher Hingabe, Unermüdlichkeit und literarischer Finesse annimmt.