Netzwerk fällt aus

Das Finale des Theaternetzwerks "Hunger for Trade" gerät am Hamburger Schauspielhaus zum Desaster. Weltweit sind neun Inszenierungen entstanden, aber niemand macht sich die Mühe, die Ergebnisse in Deutschland angemessen zu präsentieren.

"Hunger for Trade" ist eigentlich eine große Utopie. Neun Theaterensembles aus der ganzen Welt haben sich im vergangenen November zusammengefunden, um sich gemeinsam mit den Auswüchsen des internationalen Nahrungsmarktes zu beschäftigen.

Aus der Binnenperspektive sollte ein gemeinsamer Blick entstehen, Recherchen ausgetauscht und neun Theaterprojekte produziert werden, die durch ihre Verankerung vor Ort und ihre Verschiedenartigkeit einen wirklich essentiellen Blick auf das komplexe Thema erlauben.

Eine Form von internationaler Schwarm-Intelligenz, wenn man so will, und ein Netzwerk, dass weder vor Grenzen noch vor Kontinenten halt macht.

Unverzichtbarer Bestandteil des Netzwerkes war von Beginn an die Idee eines gemeinsamen Finales. In einer, überall auf der Welt zeitgleich durchgeführten, Abschlussveranstaltung sollte aus den einzelnen Puzzle-Teilen etwas Neues entstehen, sollten sich die Bilder aus Südafrika mit Eindrücken aus Indien vermischen, sollten die Menschen in Hamburg per Internet ins Gespräch kommen mit den Theatermachern überall auf der Welt. Das Finale sollte der Beginn von etwas Neuem sein und, hier kommt der Gipfel der Utopie, vielleicht mit dem Theater die Welt ein klein wenig verändern.

Präsentation des Schauspielhauses war eine Verweigerung

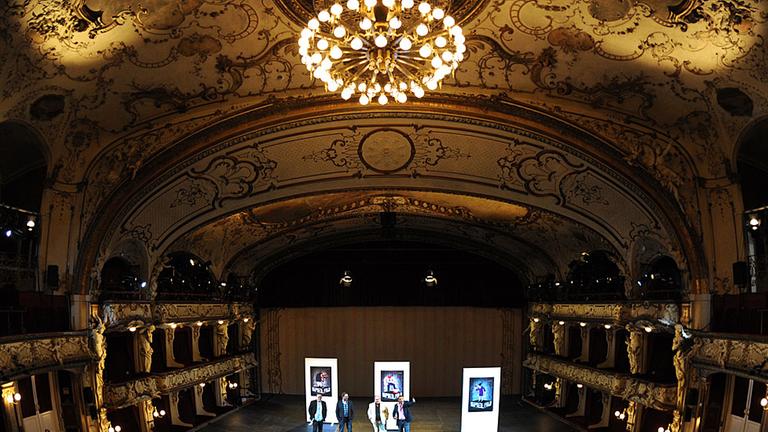

Soweit die Theorie. Denn das, was das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg als sogenanntes "Finale" präsentierte, war nicht weniger als eine Verweigerung. Eine Verweigerung, mit den Mitteln des Theaters und der Freien Kunst die räumlichen Grenzen zu überwinden und seinem Publikum tatsächlich einen Eindruck dessen zu vermitteln, was da in den vergangenen Monaten überall auf der Welt entstanden war.

Mit Beamern und Laptops hat sich das "Hunger for Trade"-Team stattdessen bei strahlendem Sonnenschein in den bunkerähnlichen Malersaal zurückgezogen. Bei dämmriger Beleuchtung, umgeben von schweren Betonwänden, versuchen die beiden Moderatoren Clemens Bechtel und Sybille Meier vor vielleicht zwanzig (!) Besuchern vergeblich ihre Antennen in Richtung Welt auszustrecken.

Weil das meistens mangels funktionierender Skype-Verbindungen nicht funktioniert, erzählt uns Bechtel zu jeder Produktion, warum sie für ihn interessant sei. Auch ein paar Videoschnipsel, die aber grundsätzlich ohne Untertitel, gibt es und Stück-Auszüge als szenische Lesungen.

Die ganze Veranstaltung ist auch deshalb so bedrückend, weil selbst die Präsentations-Techniken auf Proseminar-Niveau erkennen lassen, dass in der Welt da draußen etwas passiert ist, dass in allen zugeschalteten Theatern die Räume voll und die Menschen gut gelaunt sind, dass es offenbar tatsächlich in diesem Netzwerk etwas zu entdecken gäbe, wenn einen das Schauspielhaus nur ließe.

Kreative Highlights nur im Ausland

Ein theatrales Flugzeug in Brasilien zum Beispiel, das uns alle auf einen gemeinsamen, ziellosen Flug mitnimmt, oder eine böse Quizshow in der basisdemokratischen Schweiz, in der drängende Probleme vom Publikum rausgewählt werden können. Alleine: Die Informationen über diese Projekte werden in Form von Frontalunterricht so rudimentär vorgetragen, die Welt bleibt hier so unendlich weit entfernt, dass der Kritiker eigentlich im Anschluss an diesem Abend nur erfahren hat, wie Moderator Bechtel diese Stücke erlebt hat. Jeder Versuch der Vermittlung, begehbare Räume zu jeder Produktion, Notizen, Interviews, Foto-Wände, Podiumsdiskussionen und funktionierende Live-Schaltungen wird bei diesem "Finale" unterlassen.

Ja, so etwas hätte viel Zeit und Geld gekostet und dem Deutschen Schauspielhaus und seinen Mitarbeiter enorme Anstrengungen abgenötigt. Aber wer so medienwirksam ein internationales Projekt anstößt muss es auch bis zum Ende professionell begleiten. Dieses "Finale" dagegen ist eine Veranstaltung, die einem Haus dieser Größe nicht würdig ist.

Einzig der deutsche Beitrag des Abends "Cargo Fleisch", ebenfalls von Clemens Bechtel, lässt erahnen, wohin die Zuschauer eine ernst gemeinte Abschlussveranstaltung hätte entführen können. Sicher, alle Themen, die in dieser Kollage über die weltweiten Strukturen der Nahrungsmittelindustrie gezeigt werden, sind hinlänglich bekannt.

Relikt einer Theaterutopie

Aber dem Theaterabend gelingt es trotzdem, die Bunkermauern des Malersaals zu sprengen. Und uns mit riesigen Videoleinwänden mitten in eine Hühnermastfarm zu versetzen, in der Mitarbeiter in weißen Kitteln Eisklumpen mit gefrorenen Hühnerteilen zerhacken. Uns mitzunehmen vor die Dschungelkulisse Brasiliens, wo ein Indianerkind ermordet wird, um die Profitgier internationaler Konzerne zu befriedigen. Und uns bekannt zu machen mit einer Aktivistin, die absurderweise Pornos dreht, um den Regenwald zu retten.

Folgte diesem doch sehr europäischen, hilflosen Blick auf den Preis für den eigenen Wohlstand eine theatrale Reise um die ganze Welt, könnte "Cargo Fleisch" als Auftakt sehr wohl funktionieren. So steht der deutsche Beitrag solitär als Frage ohne Antwort auf der Bühne des Maalersaals herum, als Relikt einer Theaterutopie, für die sich in diesem Haus an diesem Abend keine Verteidiger fanden.