Die Sprache des Zugs war bunt und phantasievoll. Fünfhundert Münder erzeugten eine solche Vielfalt, dass man Wörterbücher hätte schreiben können. Die Dialekte des Russischen, die Sprachen Tatariens, Baschkiriens, Tschuwaschiens, von Mari-El, Udmurtiens, Sibiriens und der Ukraine, dazu der Wortschatz der Strassen und Müllhalden, der Räuberhöhlen und Glaubensgemeinden – all das ergab ein wildes Sprachgewirr.

Gusel Jachina: "Wo vielleicht das Leben wartet"

© Aufbau Verlag

Wie ein bildgewaltiges Roadmovie

06:07 Minuten

Gusel Jachina

Aus dem Russischen von Helmut Ettinger

Wo vielleicht das Leben wartetAufbau , Berlin 2022591 Seiten

26,00 Euro

"Wo vielleicht das Leben wartet" führt weit zurück in der Sowjetgeschichte. 1923 begleitet ein junger Eisenbahner einen Sanitätszug mit 500 elternlosen Kindern nach Usbekistan, um sie vor dem Hungertod zu retten. Am Ende triumphiert der Humanismus.

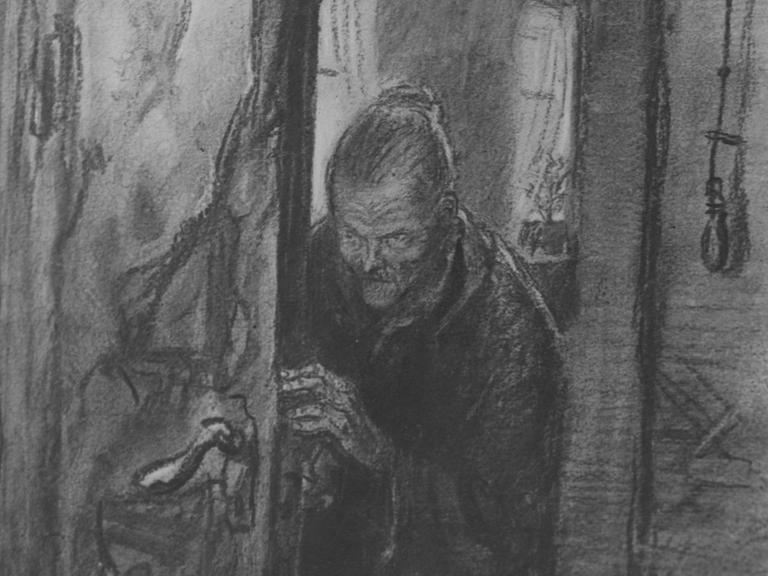

Gusel Jachinas dritter Roman „Wo vielleicht das Leben wartet“ führt seine Leserschaft in eine vom Bürgerkrieg geschundene Sowjetunion des Jahres 1923. Die Hauptfigur des Romans ist Dejew, ein ehemaliger Rotarmist und Eisenbahner. Er erhält den Auftrag, einen Sanitätszug mit 500 elternlosen Kindern von Kasan nach Samarkand zu leiten, um sie vor dem Hungertod zu retten.

4200 Kilometer mit dem Zug

Über einen Zeitraum von rund fünf Wochen begleitet der Roman den Evakuierungszug und seine Passagiere auf der 4200 Kilometer langen, schwierigen und entbehrungsreichen Reise nach Usbekistan - ein bildgewaltiges und cineastisch ausgeschmücktes Roadmovie (hier ist die Handschrift der visuell arbeitenden Filmemacherin deutlich spürbar).

Die Herausforderungen sind gewaltig: Es mangelt an Kleidung, an Nahrung, an Brennholz. Kurz vor dem Ziel verschwinden sogar die Gleise im Wüstensand. Ein Weiterfahren scheint erstmal nicht möglich. Doch wie von Zauberhand löst sich selbst die scheinbar auswegloseste Situationen.

Typologisch zugespitzte Figuren

Jachina spitzt die Figuren typologisch zu: Dejew (ein Mann ohne Vornamen) ist ein so einfacher wie herzensguter Mensch - jedem Kind will er eine Chance geben, und sei es mehr tot als lebendig. Die Betten von Kindern, die unterwegs an Entkräftung sterben, füllt er kurzerhand mit anderen elternlosen Kindern von der Straße.

Aufgrund dieser „ineffizienten“ Haltung gerät er immer wieder in Konflikt mit der mitreisenden Moskauer Kinderkommissarin Belaja, die pragmatisch abwägt und dabei keine Sentimentalität zulässt. Doch Gegensätze ziehen sich an - vorhersehbar, dass im Verlauf der Reise eine Annäherung zwischen den beiden stattfindet.

Drastischer Realismus und Romantisierung

Es ist nicht nur der Liebeskitsch, der die Lektüreerfahrung ambivalent macht. Jachina bewegt sich zwischen drastischem Realismus in der Beschreibung sozialer Verhältnisse einerseits und romantisierenden Abenteuer-Elementen andererseits. Letztere scheinen den Schrecken ein Stück weit zu verharmlosen und zu nivellieren, auch wenn vereinzelte Passagen, etwa aus der Perspektive eines sterbenden Kindes, zutiefst eindringlich sind.

Ein Happy-End darf dennoch nicht fehlen. Am Ende des Romans werden über mehrere Seiten hinweg alle 500 (Spitz)-Namen der Kinder aufgezählt, die dank Dejew ans Ziel gekommen sind. Sie sind ein Triumph des Lebens und des Humanismus, der in Gestalt des einfachen Eisenbahners gesiegt hat.

Bizarr und etwas naiv

Das liest sich bei allem Wohlwollens bizarr und etwas naiv. Trotzdem bleibt es der große Verdienst von Gusel Jachina, auch in diesem Roman wieder den Fokus auf wenig bekannte und dunkle Kapitel der sowjetischen Geschichte gelegt zu haben.