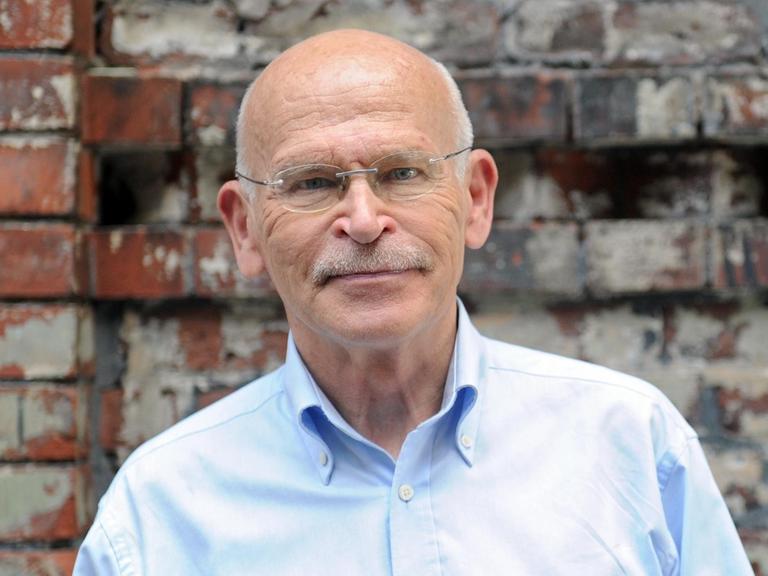

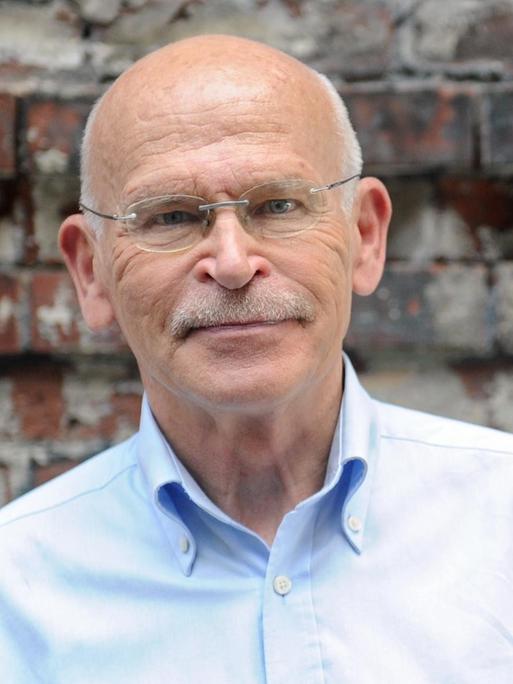

40 Jahre „Ganz unten“ von Günter Wallraff

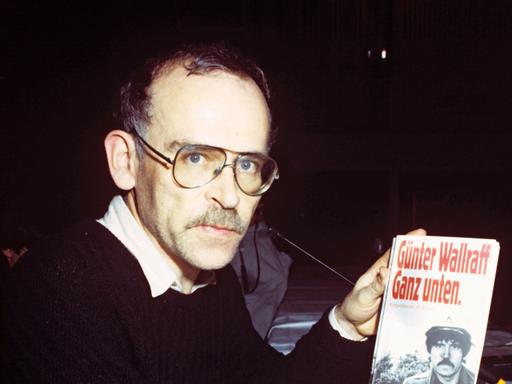

1985: Günter Wallraff stellt sein Buch "Ganz unten" in Anwesenheit seiner ehemaligen Arbeitskollegen in Duisburg vor. © imago images / Presse-Photo Horst Schnase / Horst Schnase via www.imago-images.de

Investigativ-Recherche als Bestseller

Vor vier Jahrzehnten erschien „Ganz unten“. Die Enthüllungsreportage von Günter Wallraff wurde millionenfach verkauft und half, soziale Missstände zu beheben. Wallraffs Undercover-Recherchen sind dennoch umstritten.

Es ist sehr selten, dass die Arbeit von Journalisten eine derartige Wirkung entfaltet. Das Buch „Ganz unten“ von Günter Wallraff war ein monumentaler journalistischer Coup mit enormer Resonanz. Der Text, der die erbärmliche Arbeitswelt von Migranten beschrieb, landete schnell auf der Spiegel-Bestsellerliste und hielt sich dort viele Wochen auf Platz eins. Über fünf Millionen Mal wurde „Ganz unten“ auf Deutsch verkauft, in viele weitere Sprachen übersetzt.

Der Erfolg lag auch an der Methode, die Wallraff genutzt hatte, um an Informationen zu gelangen: Der Journalist hatte sich als türkischer Gastarbeiter verkleidet und ausgegeben und selbst über einen längeren Zeitraum in typischen Migranten-Jobs gearbeitet. Das verlieh der Enthüllung Authentizität.

Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie

Wallraff war der Türke Ali – er wischte bei McDonald's Tische mit einem Klolappen, für die Pharmaindustrie gab er sich als Versuchskaninchen her. Als Leiharbeiter schob er bei Thyssen 16- bis 24-Stunden-Schichten, ohne Helm und Atemschutz für kleines Geld, notfalls auch ohne Papiere.

„Ganz unten“ löste nach Erscheinen große Empörung und zugleich eine Flut von Razzien und Prozessen aus, an deren Ende auf Konzerne und Personaldienstleister Millionenstrafen warteten. Thyssen stellte Arbeiter fest an, bei McDondald's gab es jetzt Betriebsräte.

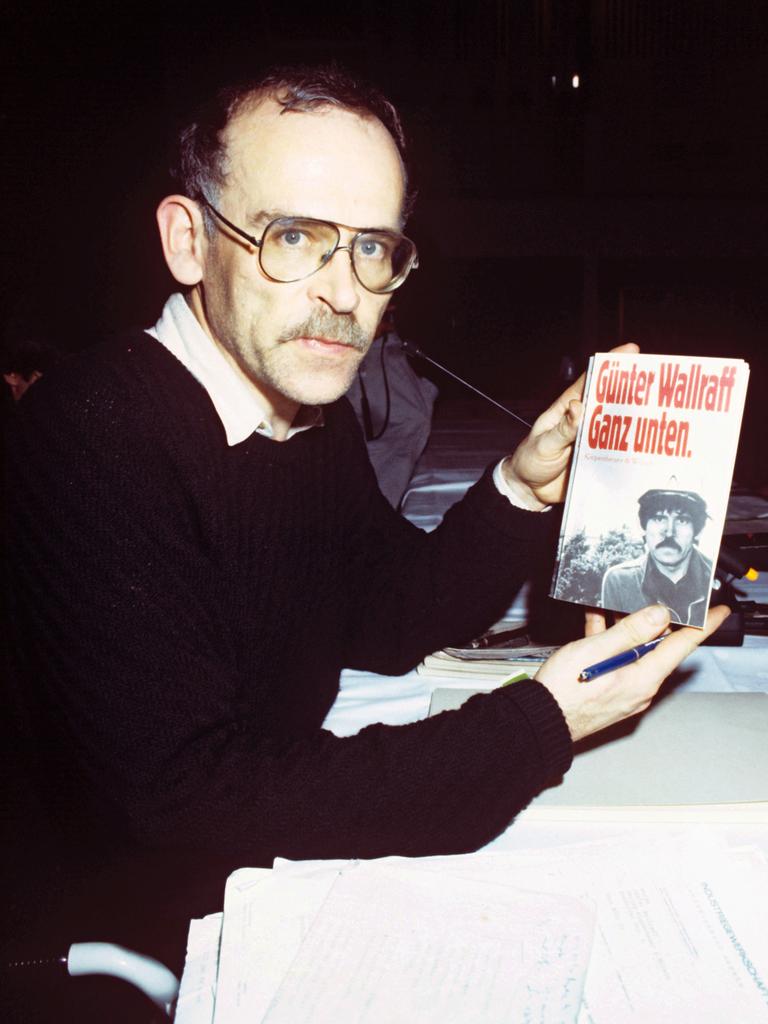

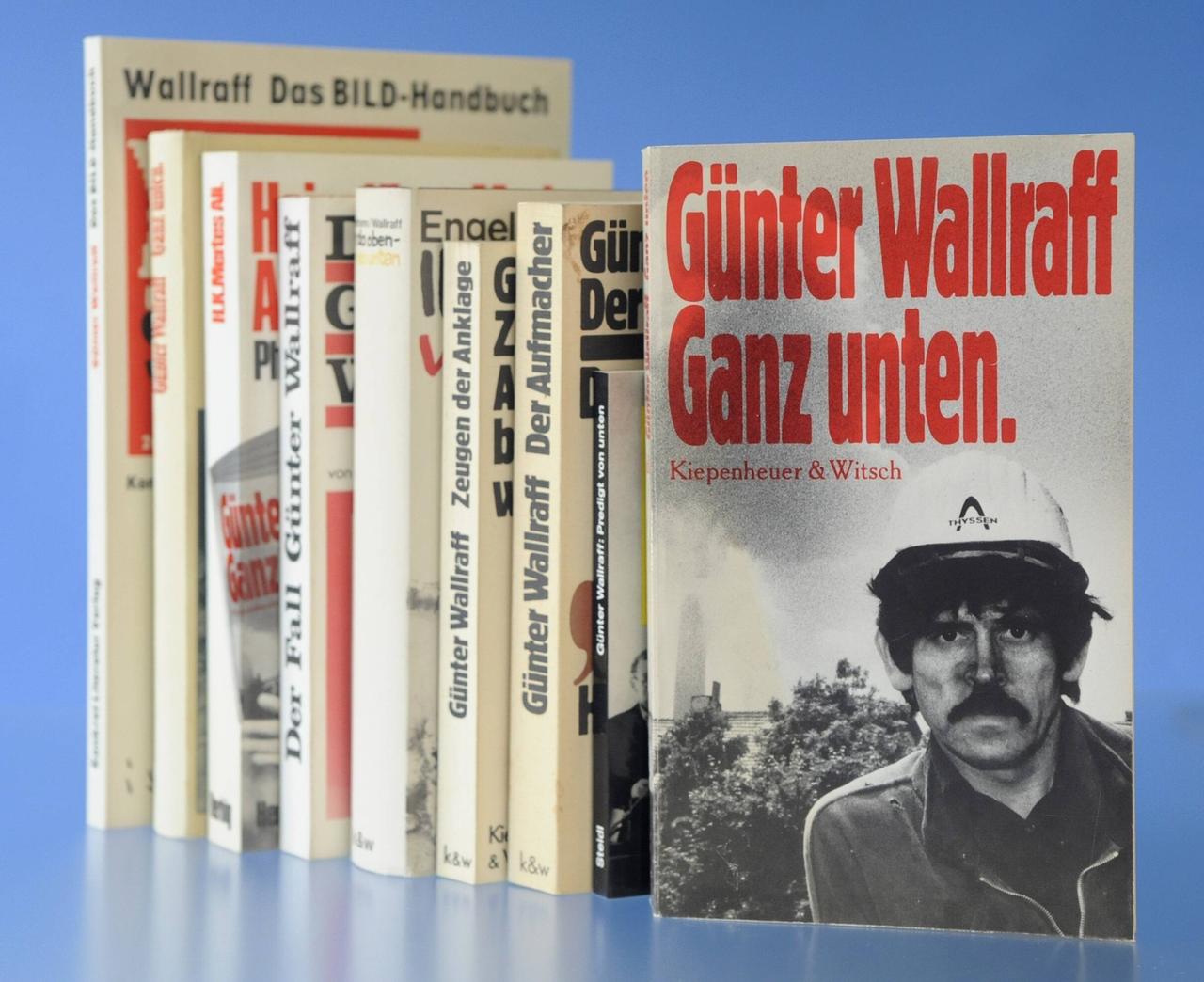

Verschiedene Bücher von Günter Wallraff. Ganz vorne sein berühmtestes Werk: "Ganz unten" aus dem Jahr 1985.© imago stock&people / imago stock&people

Es war nicht Wallraffs erste Undercover-Recherche: Er hatte schon in anderen Zusammenhängen Missstände aufgedeckt und angeprangert und war dem Publikum bereits als kompromissloser Investigativjournalist bekannt. Unter anderem hatte Wallraff einige Monate unter falschem Namen bei der Bild-Zeitung gearbeitet und die dortigen Praktiken ausführlich in dem Buch „Der Aufmacher. Der Mann, der bei „Bild“ Hans Esser war“ beschrieben.

Wallraff als Kämpfer für das Gute

Doch „Ganz unten“ war mit Abstand sein größter Erfolg. Wallraff erschien hier als Kämpfer für das Gute, als jemand, der die düsteren und ausbeuterischen Schmuddelecken der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft mit einem hohen persönlichen Einsatz erkundete und sich für andere, für soziale Gerechtigkeit einsetzte.

Diese Rolle ist später durchaus problematisiert worden. Der Historiker Frank Biess hat eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Buch, seiner Wirkung und seiner Bedeutung für Westdeutschland in den 1980er-Jahren veröffentlicht. Und Wallraff kommt dabei nicht wirklich gut weg.

Kapitalisten und ihre Opfer

So verweist Biess unter anderem auf die eher einfache, binäre Gliederung der Welt in „Ganz unten“. Auf der einen Seite gibt es dort die über Leichen schreitenden Kapitalisten, die Leiharbeiter als eine Art Sklaven betrachten und auch nicht davor zurückschrecken, deren Gesundheit zu gefährden, solange die D-Mark rollt. Auf der anderen Seite gibt es die moralisch höherstehenden Opfer, die einen „Anwalt“ haben, der sich für sie stark macht: Günter Wallraff.

Für Biess markiert das Buch nicht den Wendepunkt in der Wahrnehmung von „Gastarbeitern“ in Deutschland, als der es retrospektiv oft erscheine. Und Wallraff sei auch mit seinem Vorhaben, den Rassismus der westdeutschen Gesellschaft zu entlarven, nur bedingt erfolgreich gewesen, meint der Historiker.

Schließlich zeigt Biess auch, dass sich zumindest ein Teil der türkischen Community gar nicht in Wallraffs Schilderungen wiederfand: von dort kam Kritik an der „stereotypisierenden Repräsentation der Türken in 'Ganz unten'“. Eine türkische Schriftstellerin schrieb demzufolge, die Türken erschienen in dem Buch nur als „Angehörige einer unterdrückten, mittellosen und ungebildeten Masse“.

Wallraff weist Kritik als "abstrakt" zurück

Doch die Kritik am Wallraffschen Enthüllungsspektakel war eher leise im Vergleich zum Erfolg des Buches in den Buchläden und der wohlwollenden Rezeption in breiten Teilen der westdeutschen Gesellschaft. Auch Wallraff selbst sieht vier Jahrzehnte nach Erscheinen keinen echten Verbesserungsbedarf. Die Kritik sei eine „rein abstrakte, intellektuelle Diskussion von Menschen, die fernab solcher Realitäten leben“, meint er. „Ich habe das noch nie von einem türkischen Arbeiter gehört.“

Heute gebe es ja zum Glück auch aus der türkischen sogenannten Gastarbeiter-Generation Menschen, die selber ihr Schicksal beschreiben könnten: „Das gab es aber damals noch nicht.“

Sein Buch habe in den Betrieben einiges bewirkt, sagt Wallraff – aber eigentlich, meint er, müsste man eine solche Recherche heute noch mal neu beginnen. Nun seien allerdings andere gefordert – die bei Paketdiensten, der Fleischindustrie und dem Versandhandel gucken könnten, wie prekär Arbeitsbedingungen und -verhältnisse heutzutage sind. Sicher ist wohl: Da lässt sich was finden.

Empathie für Außenseiter

Dass er selbst immer wieder in andere Rollen schlüpfte, erklärt Wallraff heute auch mit seiner eigenen psychologischen Befindlichkeit. Er sei als kleines Kind in einem Waisenhaus gewesen, berichtet der Autor, dort hätten die Kinder die eigene Kleidung abgeben müssen und seien entpersönlicht worden.

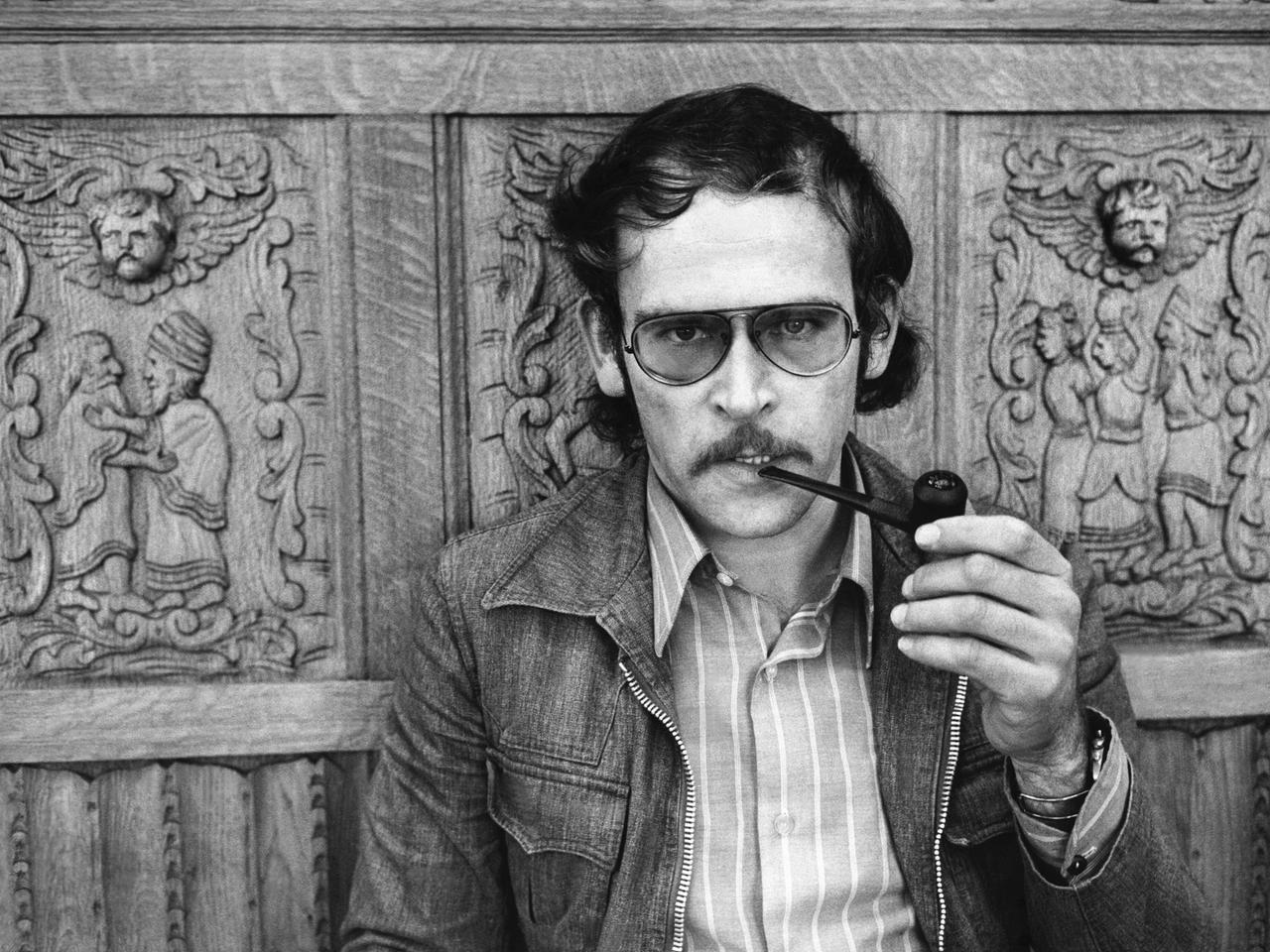

Der deutsche Journalist Günter Wallraff 1976: einige Jahre später begann er mit der Arbeit an "Ganz unten".© picture alliance / Sammlung Richter / LB

Wallraff spricht von einem Trauma, das ihn in seinem Leben immer wieder dazu getrieben habe, nach neuen Zugehörigkeiten zu suchen. Menschen, die nicht dazugehörten – denen fühle er sich selbst noch am ehesten zugehörig, erzählt er. Undercover-Recherchen seien für ihn auch immer Selbstsuche gewesen.

ahe