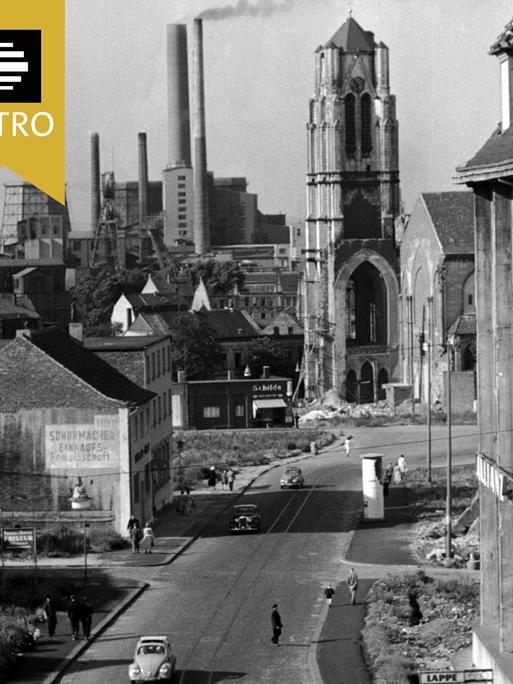

Thyssenkrupp in Gelsenkirchen

Will ihren eigenen Ansprüchen als Technikerin und Gewerkschafterin gerecht werden: Ann Catherine Meyer © 3sat/ZDF/Laura Emma Hansen

Die Kämpferin vom Kaltwalzwerk

Ann Catherine Meyer hält bei Thyssenkrupp am Standort Gelsenkirchen die Maschinen instand. Als Betriebsrätin und bei der IG Metall kämpft sie gegen Stellenabbau und Rechtsextremismus. Ihr Label „einzige Frau“ in der Männerdomäne Stahl missfällt ihr.

Maschinenbautechnikerin bei Thyssenkrupp in Gelsenkirchen: Ann Catherine Meyer hat ihren Traumberuf gefunden. Sie sorgt dafür, dass die Anlagen im Kaltwalzwerk möglichst reibungslos laufen und das sogenannte Elektroband für Transformatoren auf hauchdünne 0,2 Millimeter walzen. Ein zentrales Produkt für die Energiewende, betont Meyer: Ohne Transformatoren lässt sich Windenergie nicht ins Netz bringen.

Im Ruhrgebiet bewegt sich Meyer zwischen Tradition und Transformation: Die Stahlbranche steckt tief in der Krise, die Produktion soll „grün“ werden, gleichzeitig droht Stellenabbau. Dass viele Kollegen in Gelsenkirchen AfD wählen, treibt sie außerdem um. Und als einzige Frau unter den Stahlarbeitern stellt sie sich gegen Vorurteile.

Ann Catherine Meyer und der Strukturwandel

Selbstbehauptung und „Einhornstatus“ im Stahlwerk

Ihr Weg in den Beruf beginnt früh: In Ann Catherine Meyers Familie arbeiten die Männer als Mechaniker. Als Kind lernt sie durch Zuschauen. Nach der Schule beginnt sie bei Thyssenkrupp eine Ausbildung zur Industriemechanikerin – als erste Frau im Betrieb. Sie ist gut und schließt früher ab. Anschließend arbeitet sie im Kaltwalzwerk als Schlosserin im Schichtbetrieb. Jede reparierte Maschine ist für sie ein Erfolgserlebnis.

Doch Cathi – wie sie von Kollegen genannt wird – macht auch noch ihren Maschinentechnik-Abschluss an der Abendschule. Sie will alles „perfekt abschließen“, um ein Zeichen zu setzen. Und um zu beweisen: Frauen können das. „In der Regel erreiche ich alles, was ich mir vorgenommen habe, dann auch ziemlich gut“, sagt sie.

Als Technikerin schraubt die 27-Jährige heute nicht mehr selbst, sondern wechselt zwischen Büro und Produktionshalle, um Maschinenstörungen zu analysieren. Wie ist es denn als Frau im Betrieb? Diese Frage wird ihr besonders in der Produktion noch immer häufig gestellt.

Meyer erinnert sich gut an ihr erstes Ausbildungsjahr in dieser männerdominierten Arbeitswelt. Bevor sie in den Betrieb kam, forderte der Personalchef per Rundmail dazu auf, anstößige Bilder, Pornohefte und eine „Phallusstatue“ aus den Pausenräumen zu entfernen. Laut Meyer ist dies wohl eher „widerwillig“ geschehen. Gelegentlich stößt sie noch auf solche Bilder. „Bei der Cathi ist das doch egal – die steht eh auf Frauen“, sagen manche Kollegen.

Auch wenn sie das Arbeitsklima in ihrer eigenen Abteilung als angenehm empfindet und ihren „Einhornstatus“ als Frau und queere Person nicht ständig wahrnimmt, bleibt der Druck, ihrer beruflichen Rolle gerecht zu werden, groß. Es kommt vor, dass jemand sie nach einem zwanzigminütigen Fachgespräch am Telefon fragt, wer der technische Ansprechpartner sei.

Grüne Transformation und drohende Stellenstreichungen

Sie erfüllt mehrere Rollen, ist auch im Betriebsrat und im Ortsjugendausschuss der IG Metall aktiv. Sie will Mitbestimmung und Fairness. Für sie ist das eine ebenso wichtige Aufgabe wie ihre technische Tätigkeit, zumal in unsicheren Zeiten.

Denn es geht um nichts Geringeres als die Zukunft der Stahlindustrie in Deutschland. Der bundesweit größte Stahlhersteller steht unter Druck: durch Billigkonkurrenz aus China, hohe Energiepreise und die schwache Konjunktur. Thyssenkrupp plant, seine kriselnde Stahlsparte auszugliedern. 11.000 der rund 27.000 Arbeitsplätze sollen abgebaut oder ausgelagert werden – auch um für eine mögliche Übernahme attraktiver zu werden.

Hinzu kommt die geplante ökologische Transformation. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Duisburg: Dort entsteht ein Hochofen, der künftig mit Wasserstoff statt Kohle betrieben werden soll – und so eine klimaneutrale Stahlproduktion ermöglicht. Wann ausreichend Wasserstoff verfügbar sein wird, ist jedoch noch ungewiss. Meyer warnt: Ohne diesen Hochofen könne in zehn Jahren gar kein Stahl mehr produziert werden, „weil wir einfach nicht umweltfreundlich genug sind“. Gerade ihre Generation wolle diesen Umweltschutz.

Dass der Bund und das Land NRW das Projekt mit Milliarden fördern und Thyssenkrupp dennoch Stellen abbauen will, erscheint Meyer widersprüchlich. Ihrer Meinung nach sollte der Markt nicht alles regeln, die Politik müsse wenigstens teilweise steuernd eingreifen.

Viele soziale Probleme und eine erstarkte AfD in Gelsenkirchen

Ihre gewerkschaftliche Arbeit versteht Meyer als politisch; rechtsextreme Haltungen treiben sie um. „Ich gebe ja mein privates Leben in gewisser Weise auf, damit sich gesellschaftlich etwas entwickelt“, sagt sie. Ein Schlüsselmoment: Während ihrer Ausbildung fräste jemand ein Hakenkreuz – und alle außer ihr fanden das lustig. Damals traute sie sich jedoch nicht, den Vorfall zu melden. Danach beschloss sie, Ansprechpartnerin für die nächste Generation zu werden, in der Hoffnung, dass sich so etwas nicht wiederholt.

„Bei dreißig Prozent AfD wissen wir natürlich, wie es in der Stahlbude aussieht“, räumt Meyer ein. Man könne nur versuchen aufzuklären und ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Ein sicheres Arbeitsumfeld haben viele Menschen in Gelsenkirchen längst verloren. Die Stadt im Ruhrgebiet war jahrzehntelang von Kohlebergbau und Schwerindustrie geprägt. Heute liegt die Arbeitslosenquote mit rund 15 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Ein trauriger Spitzenwert.

Von ehemals 400.000 Einwohnern leben heute noch 270.000 in der Stadt. Der Strukturwandel dauert. Viele beklagen den zunehmenden Verfall in der hochverschuldeten Stadt. Es gibt Armutszuwanderung aufgrund der EU-Freizügigkeitsregelung, vor allem aus Südosteuropa. Ein Viertel der Bevölkerung besitzt keinen deutschen Pass.

Meyer beobachtet „unfassbar viele soziale Probleme“. Es gebe völlig andere Konflikte als in einer „gutbürgerlichen Seifenblase“. Bei der Bundestagswahl 2025 war Gelsenkirchen neben Kaiserslautern die westdeutsche Stadt mit den meisten Zweitstimmen für die AfD: fast 25 Prozent. Bei der Kommunalwahl im September erreichte die AfD knapp dreißig Prozent. Der AfD-Kandidat schaffte es in die Stichwahl für das Oberbürgermeisteramt, unterlag aber der SPD-Kandidatin.

Meyers Anliegen: sich in der Öffentlichkeit zeigen und auch in Diskussion mit Menschen treten, deren Meinung sie nicht teilt. Frei von Frust und Zweifeln ist sie indes nicht: „Ich frage mich häufig, weswegen ich die Arbeit mache. Es wäre weniger Arbeit für mich, wenn sich mehr Menschen politisch organisieren würden.“

Zwischen Pflege des Vaters und Gleichberechtigung

Eine große Belastung ist auch privat für sie dazugekommen. Eine Woche vor der Zusage für ihren Traumjob als Technikerin für Instandhaltung erfährt sie, dass ihr Vater schwer an Krebs erkrankt ist. Sie organisiert die Pflege für ihn. Auch hier spürt sie den Druck, Erwartungen zu erfüllen und „das Beste aus der Zeit“ herauszuholen – mit einem Vater, bei dem sie nicht aufgewachsen ist und zu dem sie keine enge Bindung hatte. Sie kann aber nicht „die letzten Jahre wiedergutmachen“, in denen er nicht da war, betont sie.

Kurz bevor Ann Catherine Meyer die Zusage zu ihrem Traumjob bekam, erhielt sie die Nachricht, dass ihr Vater Krebs habe © 3sat/ZDF/Laura Emma Hansen

Eigenständigkeit hat sie schon früh gelernt. Auch die Mutter ist seit Langem schwer krank; Meyer wuchs bei ihrer Tante auf. Das sei „das Beste“ gewesen, was ihr habe passieren können, sagt sie. Die positiven Eigenschaften, die sie heute an sich selbst erkennt, führt sie auf den Einfluss ihrer Tante und ihrer Cousine zurück.

Mutig findet sie sich selbst jedoch nicht. Sie beschreibt sich eher als sehr gewissenhaft und „gutmenschlich“.

Ihre Vorschläge, mehr Frauen in der Stahlbude einzustellen, stießen zunächst auf wenig Begeisterung. Immerhin begannen zwei Auszubildende als künftige Elektrikerinnen. Und mit Marie Jaroni hat Meyer nun eine weibliche Führungskraft. Jaroni ist die erste Frau an der Spitze von Thyssenkrupp Steel. Sie soll das Unternehmen nicht nur wirtschaftlich stabilisieren, sondern auch grundlegend transformieren. Von ihr hängt es zu einem großen Teil ab, ob Ann Catherine Meyer auch in einigen Jahren noch die Maschinen im Kaltwalzwerk am Laufen hält.

Feature-Autorin: Lea Schlude, Onlinetext: Beate Thomsen