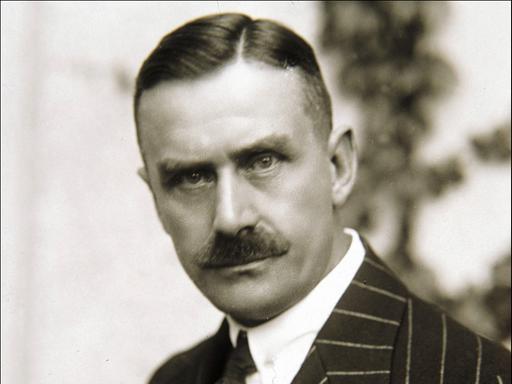

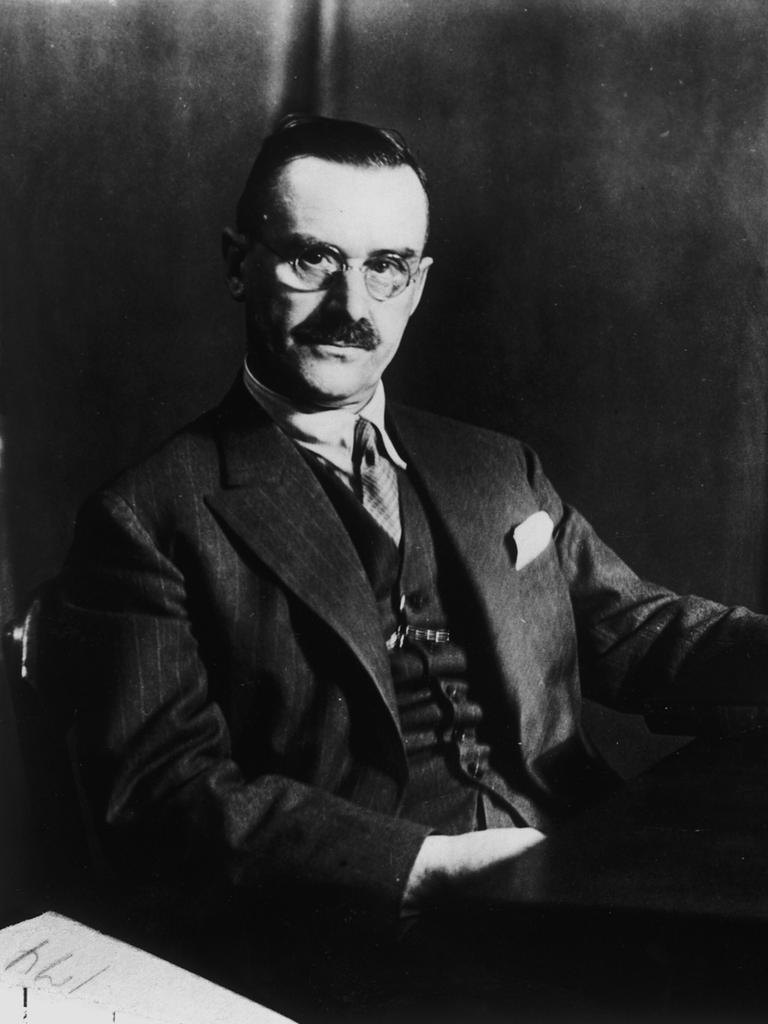

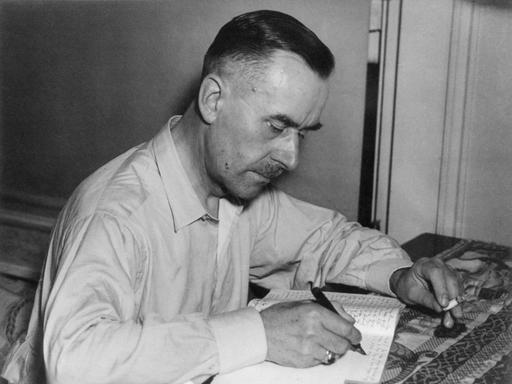

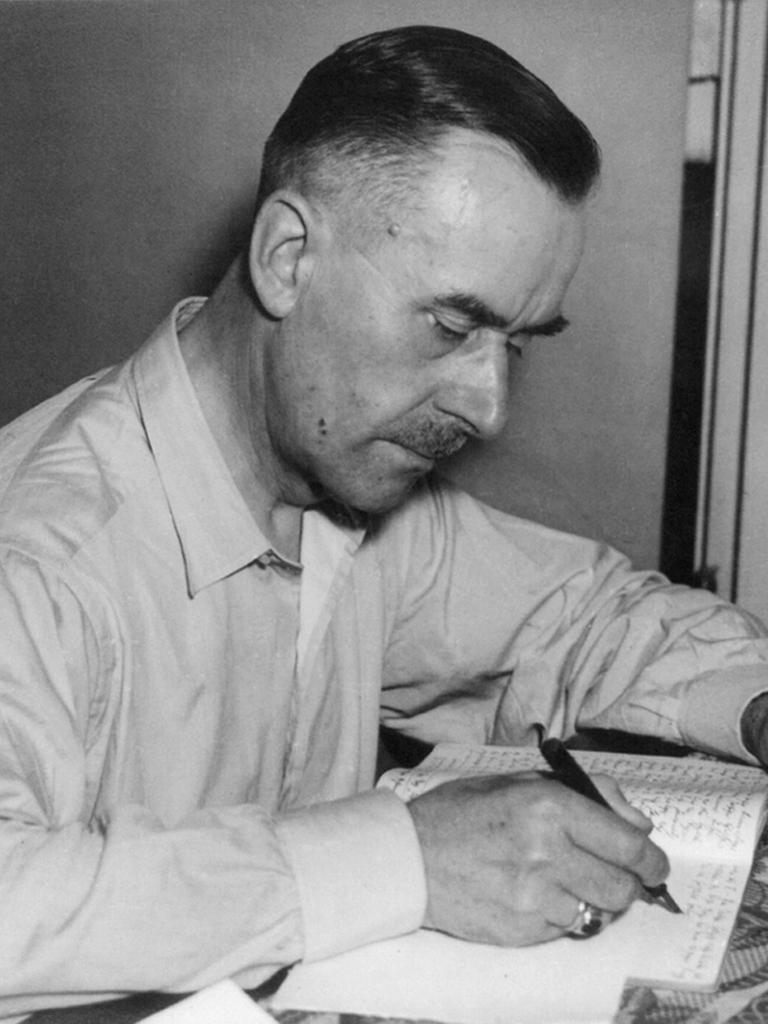

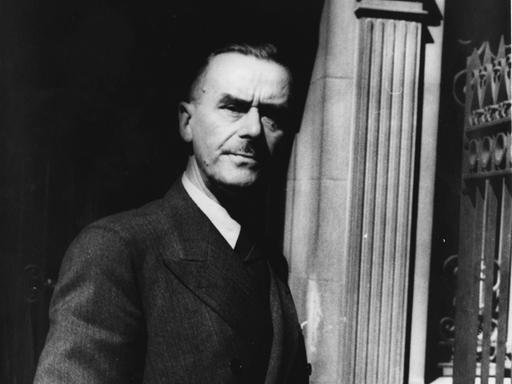

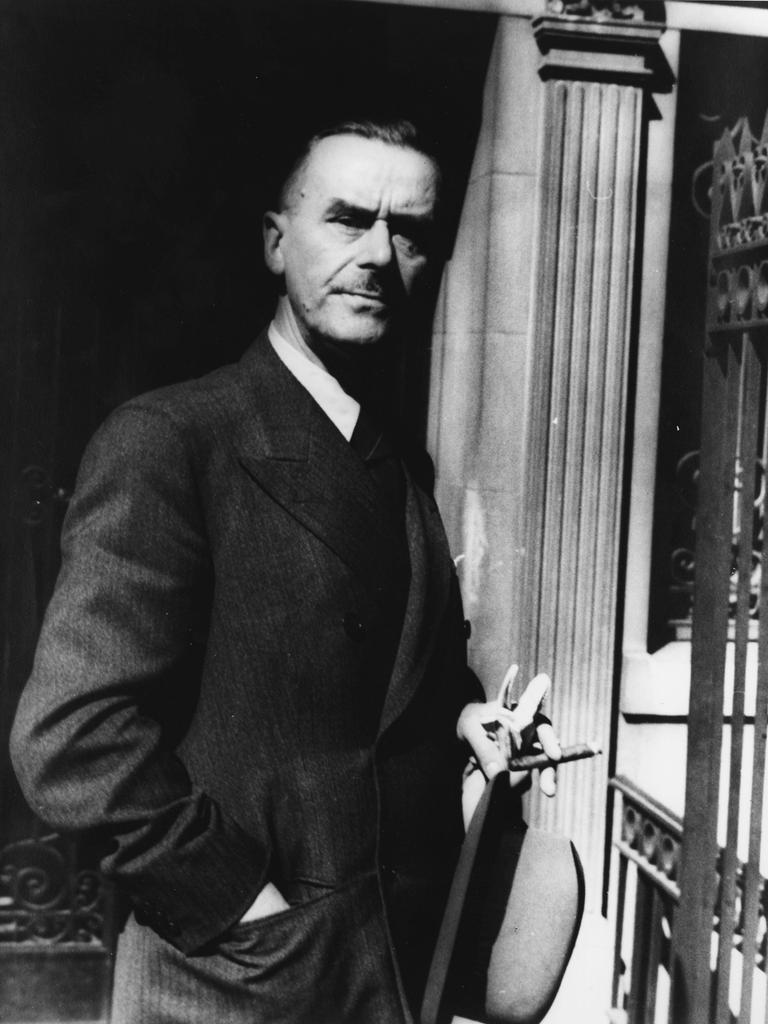

Sie sind Deutschlands Ersatz-Königsfamilie: Die Manns, gruppiert um den Zauberer und Nobelpreisträger, den Autor der „Buddenbrooks“, der „Joseph-Tetralogie“ und des „Tod in Venedig“, mit seinem Schaffensgipfel: „Der Zauberberg“.

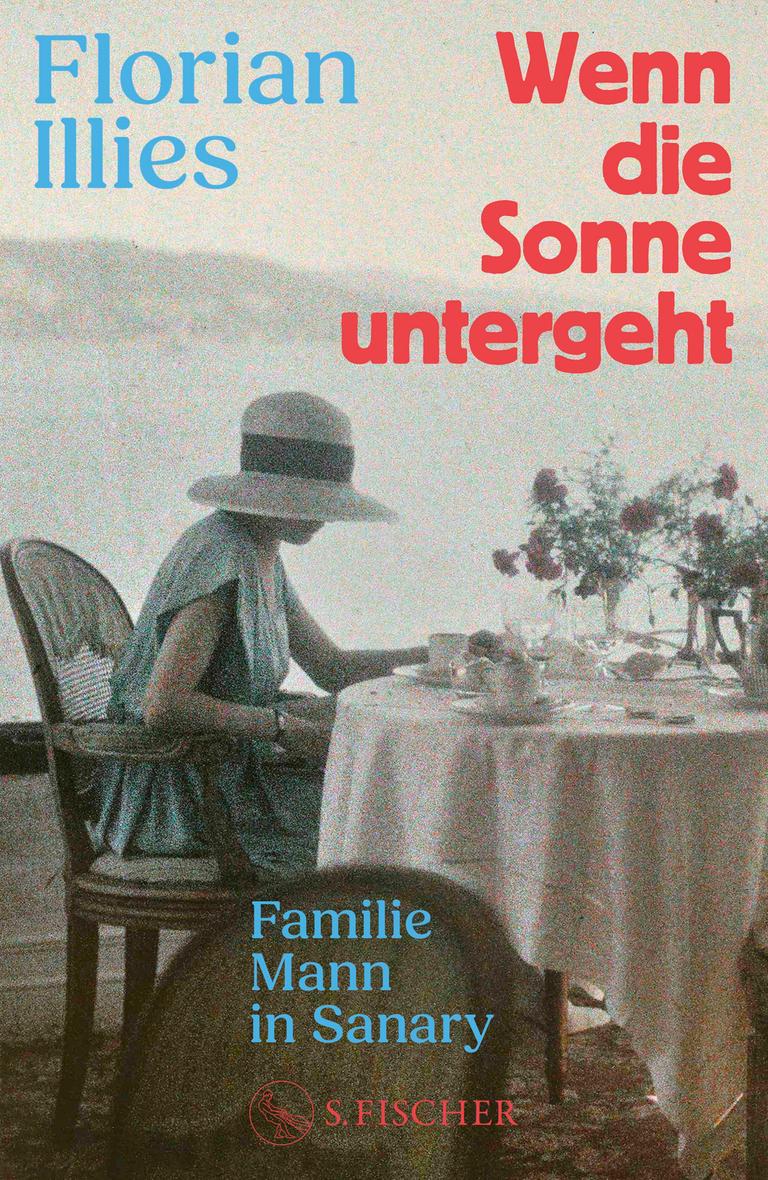

Regisseur Heinrich Breloer hat dem Mann-Clan mit seinem dreiteiligen Doku-Drama 2001 ein filmisches Denkmal gesetzt. Weltschriftsteller veröffentlichen bis heute ihre literarischen Ehrerbietungen, wie Hédi Kaddour mit „Waltenberg“ 2005 und Colm Tóibín 2021 mit „Der Zauberer“. Nach Kerstin Holzers „Thomas Mann macht Ferien“ und Martin Mittelmeiers „Heimweh im Paradies – Thomas Mann in Kalifornien“ wurde Florian Illies’ „Wenn die Sonne untergeht. Familie Mann in Sanary“ zwar nicht brennend vermisst, doch nun liegt der Exilschinken in den Läden und will über die dunklen Herbsttage verspeist werden.

Der Generation-Golf-Starautor ist in die Archive geschlüpft, hat unter anderem bislang unbekannte Tagebücher von Golo Mann und Arnold Zweig studiert, so einen sattsam überquellenden Reigen kompiliert, der die wechselhaften Thomas-Mann-Monate zwischen Februar und September 1933 beschaut, als der formbewusste Patriarch in die fürchterliche Unform des Exils stürzte. Es hat Warnungen aus der nationalsozialistischen Heimat gegeben, die den Großschriftsteller veranlassten, nach einer internationalen Vortragsreise mitsamt seiner Familie überzusiedeln in die südfranzösische Gemeinde Bandol mit ihrem Fischer-Kleinod Sanary-sur-Mer.

„Wie sich schnell herausstellt, erfüllt das Grand Hotel in Bandol die Erwartungen des Nobelpreisträgers natürlich nicht: Der Speisesaal ist ‚geschmacklos’ (das Essen selbst immerhin ‚nicht ungenießbar’), die Zigarren schmecken nicht (er bestellt sich welche aus Zürich), und, noch viel schlimmer, die ‚vorüberfahrenden Autos’ vor dem Hotel verursachen ‚ziemlich viel Geräusch’. Sorgen, die die anderen jüdischen Exilanten in ihren französischen Massenunterkünften, ohne jedes Geld und ohne jede Zukunftsaussicht, auch gerne hätten. Thomas Mann und seine Frau aber sind in den Monaten des Exils immer besorgt, unter ihrem Niveau zu leben, haben Angst, dass etwas ihrer nicht würdig ist, es ist die Sorge vor ‚deklassierter Existenz’, die Thomas Mann schon immer in den Knochen sitzt und die nun plötzlich wieder akut wird. Den ‚Verfall einer Familie’ hat er in seiner Kindheit erlebt und in den "Buddenbrooks" beschrieben –, das muss genügen.“

Aus "Wenn die Sonne untergeht" von Florian Illies

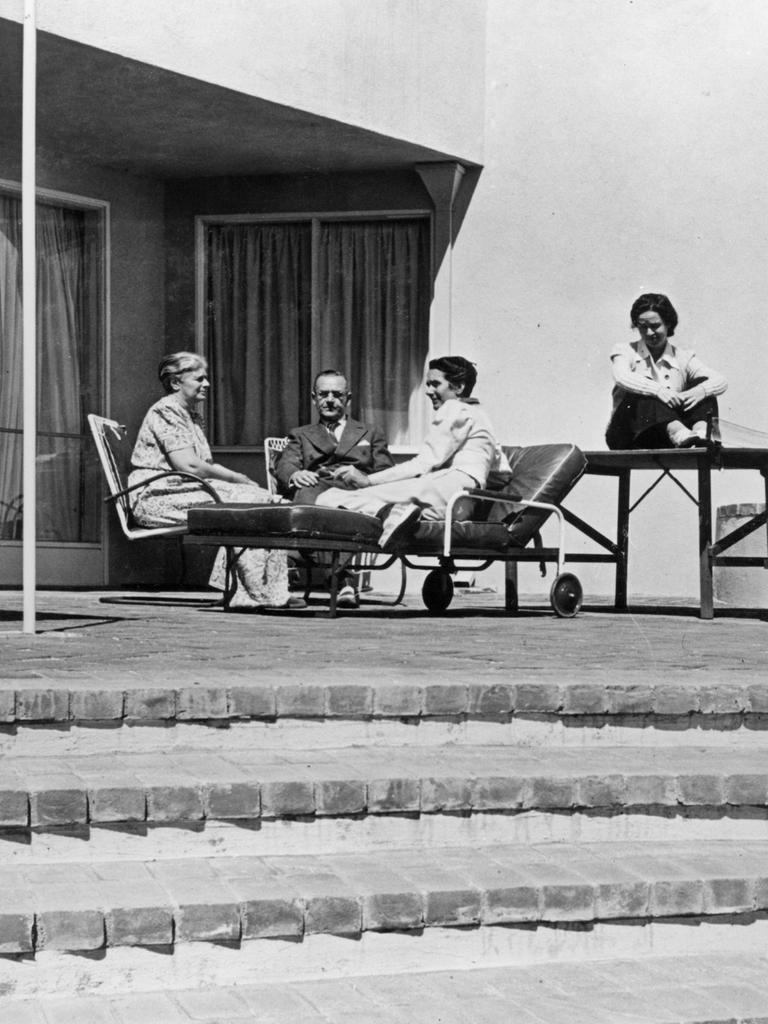

Florian Illies beschreibt im Gestus eines literarischen Reenactments einerseits die anwachsende Exilgemeinde in Sanary mit ihren kleinbiotopischen Petitessen. Die Feuchtwangers sind da und die Huxleys, Ludwig Marcuse, Bert Brecht, René Schickele und Heinrich Mann, der politisch engagierte, doch hanseatisch steife Bruder, der seine Geliebten selbst im Bett gesiezt haben soll. Äußerlich: ein Idyll unter Palmen. Doch innerlich sind alle in Aufruhr ob der bedrohlichen Lage im sich schrecklich verändernden, unter dem nationalsozialistischen Terror erodierenden Deutschen Reich.

Eine Familie im Ausnahmezustand

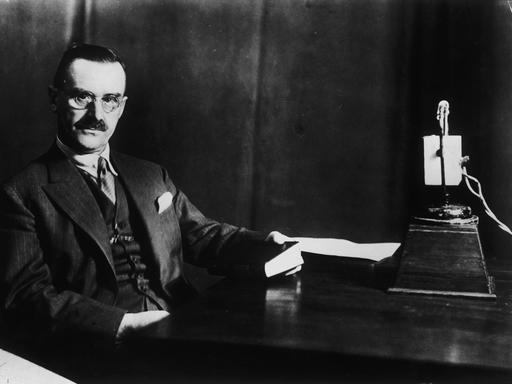

Während Thomas Mann noch überlegt, ob er den ersten Teil seiner gewaltigen „Joseph-Tetralogie“ bei Bermann Fischer oder nicht doch beim Amsterdamer Exil-Verlag Querido veröffentlichen soll, werden seine Kinder politisch aktiv. Klaus und Erika Mann gründen „Die Sammlung“, eine aktivistische Monatszeitschrift, die den geflohenen Intellektuellen eine Stimme geben soll. Golo Mann sichert in einer abenteuerlichen Reise einen großen Teil des Familienvermögens. Thomas Mann aber soll plötzlich eine absurd hohe „Reichsfluchtsteuer“ bezahlen. Zum öffentlichen Bekenntnis gegen die Nationalsozialisten lässt sich der Schriftsteller aber keinesfalls hinreißen, aus karrieretaktischen Gründen. Noch ist er nicht der engagierte Demokratie-Verfechter und Antifaschist aus den BBC-Radioansprachen der 1940er.

„Diese Unsicherheit, dieses Schwanken des Vaters, das führt dazu, dass die sechs Kinder plötzlich selbst stark werden können, sich politisch engagieren und dass etwa Klaus Mann, Erika Mann, die beiden ältesten Kinder, sicherlich dieses Jahr 1933 als ihre stärksten und aktivsten Jahre erleben. Also eine Familie in einem Ausnahmezustand. In diesem historisch bedeutenden Moment, nämlich diesem schrecklichsten Jahr der deutschen Geschichte eigentlich – lässt sich anhand der Familie Mann sowohl dieser Umbruch in Deutschland erzählen als auch dieser Umbruch innerhalb der Familie“, sagt Florian Illies, dem das Buch dort glückt, wo er Thomas Manns Suche nach einem nicht nur geografischen Ort, sondern eben auch einem moralischen Standpunkt plastisch werden lässt – und anhand des Großschriftstellers das bürgerliche Appeasement jener Jahre exemplifiziert.

Anbei die Absatzzahlen

Manns vermögende Schwiegereltern werden aus dem sicheren Exil nochmal nach München zurückkehren – um wenig später enteignet zu werden. Eine leichtsinnig-lebensgefährliche Entscheidung ist diese Rückreise. Die Pringsheims „fühlen sich jahrzehntelang so geachtet, dass sie sich gar nicht vorstellen können, einmal geächtet zu werden“, schreibt Illies und entwirft auf diese Weise eine düstere Parabel auf unsere politische Gegenwart, in der Demokratien in allen Weltwinkeln unter Druck geraten. Thomas Mann wird angestiftet – oder vielmehr geistig vergiftet - durch seinen Verleger Bermann Fischer, der eine wirklich erbärmliche Figur macht, der taktiert, seinen Verlag ins Reich integrieren will.

Sein Starautor kündigt, gleichsam angepasst, sein bereits zugesagtes Engagement bei der Exilzeitschrift der eigenen Kinder. Er wettert zwar in seinen Tagebüchern gegen die Nazis, möchte aber Deutschland und vor allem seine deutsche Leserschaft behalten. Sein windhundartig taktierender Verleger Bermann Fischer kabelt nach Südfrankreich, dass Thomas Manns Bücher allen Repressionen zum Trotz hervorragend laufen im Deutschen Reich:

„Anbei, verehrter Herr Mann, die aktuellen Absatzzahlen aus der letzten Augustwoche: 362-mal seien die "Buddenbrooks" verkauft worden, 124-mal der "Tonio Kröger" und 17-mal der "Zauberberg".“

Verleger Bermann Fischer an Thomas Mann

Illies Titel „Wenn die Sonne untergeht“ deutet nicht nur auf die blaue Stunde in Sanary-sur-Mer, sondern spielt unweigerlich Richard Wagners „Götterdämmerung“ an, einen Sound, der stetig dröhnender den totbringenden Raum des nationalsozialistischen Wahnsinns erfüllt. Man hört unter Palmen, bei 30 Grad Schattenhitze, in weiter Ferne bereits die Bombengeschwader des Zweiten Weltkriegs aufziehen. Der Kontrast zur Côte d’Azur könnte kaum größer sein, zu den Abendgesellschaften und Badenachmittagen, zum Boulespiel und den frivolen Ausschweifungen so vieler der hier gestrandeten Exilanten.

„Am Samstag zum Beispiel, dem 20. Mai, das wissen wir aus Feuchtwangers Tagebuch, hat er zwar im Hotel mit dem Schreiben seines Romans 'Die Geschwister Oppermann' begonnen, aber am selben Tag außerdem sowohl mit seiner Frau Marta als auch mit seiner Sekretärin Lola geschlafen (sein Tagebuch ist da leider peinlich genau). Als er zwei Tage später einen steifen Hals hat, erklärt ihm seine Frau Marta, das sei sicher die Syphilis, die er sich von seiner Sekretärin geholt habe.“

Aus "Wenn die Sonne untergeht" von Florian Illies

Es gibt also auch Leichtigkeit in diesem Buch, das vom nervösen Amüsement zwischen Existenzangst und Zerstreuung berichtet, detailreich und mit allerlei Imagination. Es ist eine Menge Phantasie im Spiel. Denn immer wieder schildert Illies kleine Szenen, die schlechterdings weder aus Briefnachlässen oder unbekannten Tagebüchern geschöpft wurden.

Wenn Thomas Mann gleich zu Beginn ein letztes Mal die Haustür seiner Münchner Villa mit – Zitat – „lübeckischer Entschiedenheit“ hinter sich zuzieht, bleibt man ratlos zurück, sich fragend, was denn diese „lübeckische Entschiedenheit“ sein soll, wo doch ausgerechnet Thomas Mann in seinen „Buddenbrooks“ vom Gegenteil berichtet hat, von der Unentschiedenheit einer Familie, die aufgrund ihres Zauderns und schwindender Resilienz erstirbt.

Gleichzeitig stockt der Sprachfluss, die schöne alte Form der „lübschen“ - statt „lübeckischen“ - Entschiedenheit wäre leichter zu lesen gewesen. Woher Illies nun weiß, wie Thomas Mann an diesem Februartag seine Haustür geschlossen hat: das kann nur einer leidlich lebhaften Phantasie entsprungen sein, die Illies’ Erfolgsgattung geschuldet ist.

Literarisches Genre mit langer Tradition

„Es ist im Grunde genommen ein literarisches Genre, das eine lange Tradition hat. Es gibt von Thomas Mann selbst eine frühe Novelle, ‚Schwere Stunde’, auch da beutet er imaginierend die Psychologie Schillers aus. Es gibt das sechste Kapitel in ‚Lotte in Weimar’, seinem großen Goethe-Roman, wo er ins Innere Goethes hineinkriecht. Und in dieser Tradition, zu der übrigens auch Stefan Zweig gehört mit ‚Sternstunden der Menschheit’, zu der übrigens auch der rheinisch antifaschistische Autor Herbert Eulenberg gehört mit seinen ‚Schattenbildern’, in diese Tradition gehört dieses Buch. Man imaginiert dichterische Persönlichkeiten. Man schaut auf der Basis von Dokumenten aber auch eigener Phantasie in diese Persönlichkeiten hinein.“

So ordnet der Kölner Thomas-Mann-Experte Rolf Füllmann dieses belletristische Bio-Pic ein, das schöne Schmankerl serviert, aber auch eine Bonbonniere oller Kamellen kredenzt, die Werk-Kennern und Familien-Exegeten wohlbekannt sein dürften. Die Ergriffenheit, in der hier noch von eingewachsenen Zehennägeln und vom Halskratzen Thomas Manns berichtet wird, der sich abends in seiner allzu dünnen „Leinen-Hemdblouse“ verkühlt hat, das alles erinnert schon fast an Helmut Dietls Kinogroteske „Schtonk“, Stichwort: „Der Führer weint.“

In Köln-Ehrenfeld gab es vor einiger Zeit die immersive, auf Projektionen basierende Kunstausstellung „Monets Garten“, da konnte man im Seerosenteich mitschwimmen. Für dieses Publikum, gar nicht zu verurteilen, wenn man sowas mag, ist auch Illies’ Gruppenreise mit „Familie Mann in Sanary“ zusammengestellt, eine Sommerreise ins Exil, bei der ein Text gleich mit baden geht.