Ernst Peter Fischer, Detlev Ganten: "Die Idee des Humanen"

Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz. Das Erbe der Charité

Hirzel Verlag, Stuttgart 2021

264 Seiten, 26 Euro

Ernst Peter Fischer, Detlev Ganten: "Die Idee des Humanen"

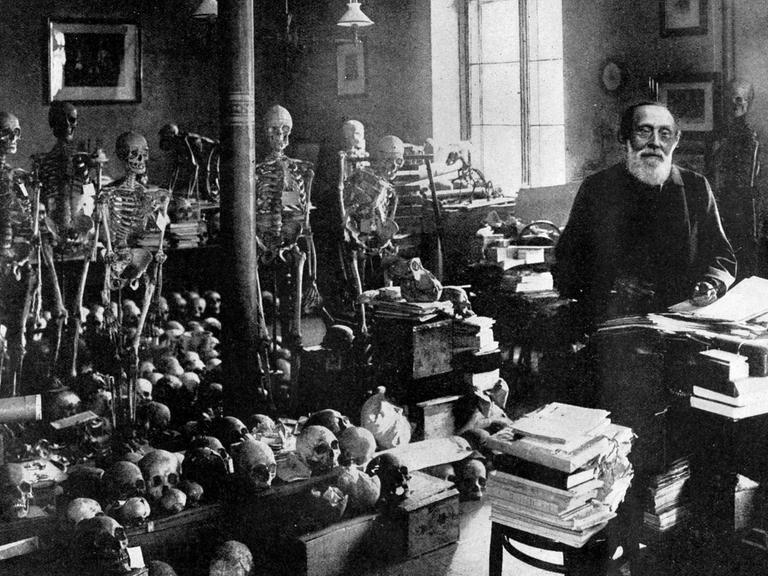

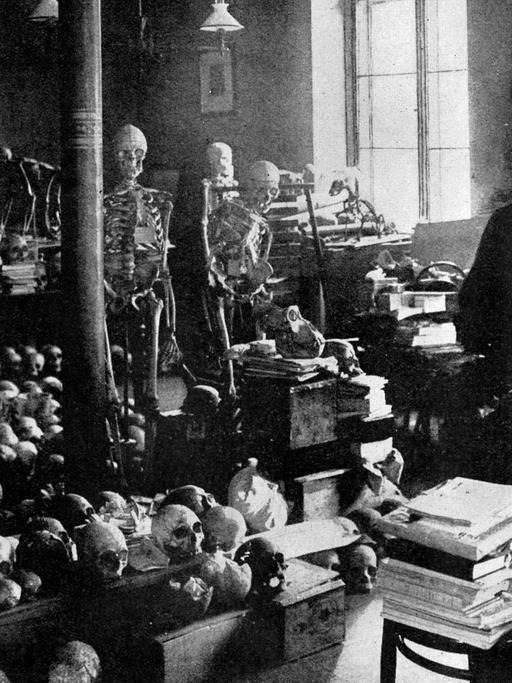

Ein Stück deutscher Wissenschaftsgeschichte: Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz prägten Wissenschaft und Medizin. © Deutschlandradio / Hirzel

Wenn Wissenschaft über den Tellerrand blickt

06:21 Minuten

Vor 200 Jahren wurde mit Rudolf Virchow ein großer Medizin-Reformer geboren. Zusammen mit Hermann von Helmholtz machte er die Berliner Charité groß. Eine gut geschriebene medizinhistorische Studie würdigt beide.

Was, um Himmelswillen, ist eigentlich Gesundheit? Zweifellos die Abwesenheit von Schmerz, aber man kann es auch positiver formulieren: körperliches und soziales Wohlbefinden im Einklang mit der Umgebung. Ein ganzheitlicher Ansatz unter der Einbeziehung verschiedener Fachrichtungen zeichnet die beiden Protagonisten des medizinhistorischen Bandes "Die Idee des Humanen – Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz. Das Erbe der Charité" aus.

Die Autoren Ernst Peter Fischer und Detlev Ganten stellen das Wirken der beiden herausragenden Forscher ins Zentrum ihrer Studie, um von dort den Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Die Verfasser, die einen angenehm unprätentiösen Stil pflegen und die Gabe der Klarheit besitzen, steigen mit einem knappen Panorama der Medizingeschichte ein, das von der Antike bis zu den großen Entdeckungen der Bakteriologie im 19. Jahrhundert reicht. Sie skizzieren damit die Voraussetzungen, unter denen Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz ihre Karrieren antraten.

Für Virchow stand Medizin nie außerhalb von sozialen Zusammenhängen

1821 in Pommern geboren, verstand Rudolf Virchow Medizin von Anfang an als eine soziale Aufgabe. Kurz nach seinem Studienabschluss machte er wichtige Entdeckungen zur Entstehung von Thrombosen und Embolien; beide Begriffe, ebenso wie der der Leukämie, gehen auf ihn zurück. Als er vor Militärärzten seine Untersuchungen über die Verstopfungen der Lungenarterie vortrug, wollte man mit der Begründung, dass das etwas ganz und gar "Unpreußisches" sei, nichts davon wissen.

1848 schickten ihn die Berliner Behörden nach Schlesien, wo eine fatale Typhusepidemie wütete. Virchow besichtigte die Behausungen der Menschen und kam zu dem Ergebnis, dass es vor allem um die Verbesserung der Lebensverhältnisse und Bildung gehe. Als politischer Kopf beteiligte er sich an der 1848er-Revolution, verlor prompt seine Anstellung, wich nach Würzburg aus, wo er als Pathologe wissenschaftlichen Ruhm erlangte, um später in Berlin auch als Stadtverordneter gegen Bismarck zu kämpfen.

Virchow sorgte für die Kanalisation und Trinkwasserversorgung der Hauptstadt, den Bau etlicher Krankenhäuser, Wohnquartiere und die Anlage von Parks und gilt als Begründer der Sozialhygiene.

Helmholtz als Vorläufer moderner Wissenschaftsmanager

Hermann von Helmholtz, ebenfalls 1821 geboren und Mediziner, Physiologe und Physiker, passte sich stärker an die politischen Verhältnisse an. Seine Erkenntnisse, zu denen die Funktionsweise von Nervenzellen, der erste Grundsatz der Thermodynamik, die Aufstellung der Wirbelsätze, Theorien zur Wahrnehmung von Farben und Klängen und der Augenspiegel gehören, sind Legion. Als geschickter Verhandler konnte er außerdem die Einrichtung moderner Forschungsstätten erreichen.

Bei Virchow und von Helmholtz sticht die universelle Bildung ins Auge. Ganter und Fischer sehen darin das Zukunftsweisende: Heute gehe es wieder um diesen umfassenden Blick auf das Humane, was man jetzt an der Charité und anderen Berliner Forschungseinrichtungen zu verwirklichen versuche. Ihr Buch ist auch eine offene Parteinahme für den Wissenschaftsstandort Berlin.