Zwischen Mitfühlen und Mitgefühl

Empathie ist nicht gleich Mitgefühl: Wer Mitleid empfindet, der leidet nicht unbedingt mit © picture alliance / Westend61 / cocoon studio

Sollten wir mehr Empathie wagen?

Die Empathie hatte vor wenigen Jahren noch Konjunktur, nun scheint sie im politischen Diskurs einen schweren Stand zu haben. Auch verschiedene Denker und Forscher sehen sie differenziert bis kritisch.

Empathie war vor knapp zehn Jahren im Trend. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat mehr davon gefordert und manche sprachen gar vom „Zeitalter der Empathie“. Doch falls es ein solches Zeitalter wirklich gegeben hat: Es hielt nicht lange an.

Die Tugend des „i feel you“ scheint beim amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nicht hoch im Kurs zu stehen. Der „Wokeness“ hat er den Krieg erklärt. Elon Musk hält die Empathie gar für die grundlegende Schwäche westlicher Zivilisation und hat mit DOGE unter anderem in die Wege geleitet, dass die USA keine Entwicklungshilfe mehr leisten.

Auch der rechtsradikale US-Aktivist Charlie Kirk hielt nicht viel von Empathie. Es handele sich um einen „New-Age-Begriff“, der viel Schaden anrichte. Nach dem Mord an ihm beklagten Kritiker „selektive Empathie“, also dass politische Gegner nicht genug Anteil an dem Anschlag auf Kirk nehmen, sondern die Empathie nur Menschen mit ähnlichen Ansichten zuteilwerden lassen.

Auch in Europa scheint Abstumpfung eher im Trend zu liegen. Wie ist Empathie zu bewerten und wäre mehr Empathie überhaupt erstrebenswert?

Inhalt

Was ist Empathie?

Tatsächlich ist Empathie ein relativ neuer Begriff. Zuvor waren „Mitleid“, „Mitgefühl“ und „Sympathie“ geläufig. Adam Smith schrieb 1759 in seiner „Theorie der ethischen Gefühle“ von „Sympathy“, als er die menschliche Natur meinte, am Schicksal anderer teilzunehmen. Das Konzept hatte zuerst im 18. Jahrhundert seine erste Konjunktur, als man versuchte, Moral nicht mehr religiös zu begründen, sondern in der menschlichen Natur zu verankern.

Der deutsche Psychologe und Philosoph Theodor Lipps entwickelte 1902 das Wort Einfühlung, womit er „ein inneres Mitmachen, eine imaginierte Nachahmung des Erlebens des Anderen“ meinte. Im Englischen wurde daraus „empathy“ und seit 1960 wurde es mit „Empathie“ ins Deutsche rückübersetzt. Das griechische Wort "empátheia" bedeutet ursprünglich Leidenschaft.

Empathie ist nicht einheitlich definiert und es gibt auch verschiedene Vorstellungen von ihr. Hans-Ludwig Kröber, emeritierter Professor für forensische Psychiatrie an der FU Berlin, beklagte schon vor Jahren, dass der Begriff in seinen Bedeutungen sehr massiv ausgeweitet worden sei, „eigentlich für alles, was irgendwie an zwischenmenschlichen, guten, emotionalen Beziehungen möglich ist.“ Doch Einfühlungsvermögen sei etwas anderes als Fürsorglichkeit.

Eins ist aber klar: Empathie ist, auch wenn es oft synonym benutzt wird, nicht mit Mitgefühl zu verwechseln. Empathie heißt zunächst nur: Wir empfinden körperlich mit, was ein anderer fühlt. Wer Mitgefühl hat, der kann kognitiv nachvollziehen, wie es einem anderen geht, ohne das Gefühl selbst zu haben. Dann spricht man auch von Mitleid. So kann man jemanden trösten, der Schmerzen hat oder trauert, ohne dass einen dieselben Nöte plagen. Dem Philosophen Jan Slaby zufolge geht es nicht nur um einen gefühlsmäßigen, sondern auch kognitiven Perspektivwechsel.

Anders ausgedrückt unterscheidet man auch zwischen emotionaler und kognitiver Empathie. Emotionale Empathie bedeutet nachzufühlen, was andere fühlen. Kognitive Empathie bedeutet, zu verstehen, wie sich andere gerade fühlen. Dabei handelt es sich um Fähigkeiten, die unabhängig voneinander funktionieren. So kann man Gefühle verstandesmäßig nachvollziehen, ohne sie selbst nachzuspüren.

Welche Nachteile hat die Empathie?

Empathie ist weder beständig noch gilt sie uneingeschränkt. Wir können sie nur für begrenzte Zeit aufbringen. Deshalb bekommen chronisch Kranke auch weniger Empathie als kurzzeitig Kranke.

Der Literaturwissenschaftler Fritz Breithaupt behauptet in seinem Buch von 2017, es gebe auch eine dunkle Seite der Empathie. So sind ihm zufolge auch Soziopathen und Sadisten empathisch und die Fähigkeit zum Nachfühlen kann man auch missbrauchen, um Menschen zu polarisieren.

Donald Trump fördert mit Empathie ein Freund-Feind-Denken, da Empathie immer eine von zwei Seiten bevorzugt. Wir handeln möglicherweise nicht moralisch, weil wir Empathie empfinden, sondern wir moralisieren, weil wir vorschnell Partei ergriffen haben und voreingenommen sind.

„Die Empathie als solche ist keine Tugend“, sagt auch der Erkenntnistheoretiker und Philosoph David Lauer: „Es scheint mir klar zu sein, dass die großen politischen Verführer der Weltgeschichte auf ihre Weise sehr empathisch gewesen sein müssen.“ Sie sei eine Technik, sich in andere hineinzuversetzen, aber damit sei noch nichts über die Motivation gesagt, sondern sie könne auch manipulativ genutzt werden.

Doch selbst, wenn man es moralisch gut meint: Empathie allein führt auch nicht immer zu nachhaltiger Hilfe. Oft kann sie sogar kontraproduktiv wirken, wenn andere durch das eigene Mitleid in die Opferrolle gebracht und auf einem bestimmten Mitleidsniveau gehalten werden. „Empathie ist nur erst mal gut für denjenigen, der Empathie empfindet. Und nicht unbedingt für denjenigen, mit dem man Empathie hat“, so Breithaupt. Man lebe reicher, indem man am Leben anderer partizipiere.

Brauchen wir mehr Empathie?

Die Empathie als Fähigkeit ist weder per se gut noch schlecht, daher kann die Frage nach ihrem Nutzen und Schaden nicht eindeutig beantwortet werden. Für Adam Smith war die „Sympathie" neben der Eigenliebe und dem Eigennutz als Triebfedern der Wirtschaft notwendig für ein soziales Zusammenleben. Heutige Autoren sehen es differenzierter.

Der Psychologe Paul Bloom vertritt die These, dass wir uns nicht auf Empathie, Mitleid oder Mitgefühl verlassen sollten, sondern plädiert eher für ein „rationales Mitleid“, bei dem wir uns mehr von Vernunft statt von Gefühlen leiten lassen, um Menschen Hilfe anbieten zu können. Doch das Problem bleibt, dass Empathie etwas Individuelles ist und ihr eine politische Dimension fehlt.

Trotz all der Nachteile, die er selbst aufzählt, findet Breithaupt, dass wir mehr Empathie brauchen, wenn auch eine andere. Es fehle ein „Wir“, das weit über das Individuum und die eigene Gruppenzugehörigkeit hinausgeht.

„Das Wichtige beim Wir, ähnlich wie bei der Solidarität, ist erst mal, dass man die Menschen, die man beobachtet, die Probleme haben, vielleicht erst mal in der Opferrolle sind, dass man sie nicht auf dieser Rolle halten will, dass sie die Leidenden, die Opfer sind. Sondern auf einer Ebene der Gleichberechtigung, der Ähnlichkeit, der solidarischen Einheit oder des offenen Wirs. Und da finde ich das offene Wir vielleicht noch einen Schritt wichtiger, dass wir Wir-Gefühle kultivieren.“

Der Philosoph David Lauer hält Empathie für eine „Überschätzte Fähigkeit“, so der Titel seines 2019 erschienenen Buches. Sie sei als solche keine Tugend, findet er, und hält sie auch für keine zuverlässige Basis für moralische Entscheidungen.

Da sie eher einseitig sei, wünscht er sich in der politischen Auseinandersetzung eher gegenseitige Anerkennung: „Anerkennung setzt voraus, dass wir uns als Ebenbürtige, auf Augenhöhe begegnen, uns gegenseitig mit Ansprüchen konfrontieren und versuchen, den Ansprüchen des oder der anderen gerecht zu werden.“

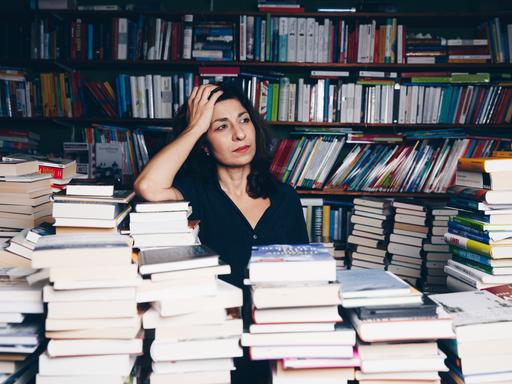

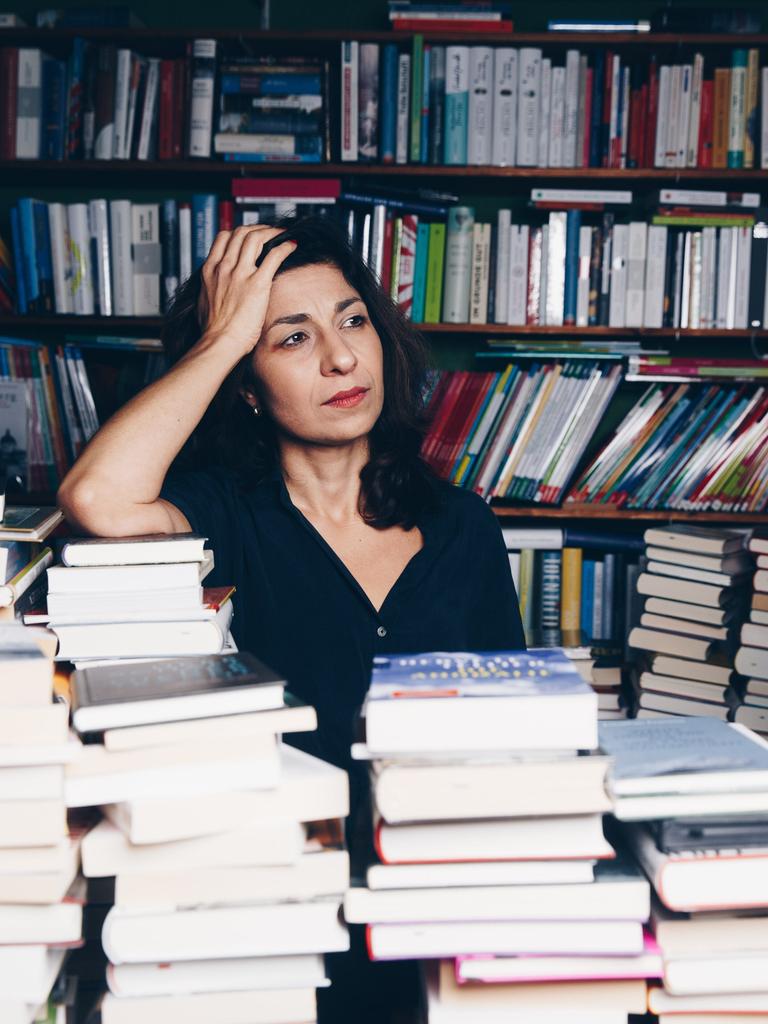

In eine ähnliche Richtung denkt auch die Autorin Asal Dardan. Für die Demokratie sei nicht ein harmonisches Miteinander als Ziel entscheidend, sondern die radikale Akzeptanz des Anderen. Sie plädiert eher dafür, die Menschenwürde als Maßstab zu nehmen. Die fordere einem mehr Selbstarbeit als Empathie ab, dass die Würde des anderen respektiert werde „mit allem, was dazugehört – ganz gleich, ob ich mich in ihn hineinversetzen kann oder nicht“.