"Eine unglaubliche Kitschallüre"

Die Grüne Zitadelle wird das neue Hundertwasser-Haus genannt, das am 3. Oktober in Magdeburg eingeweiht werden soll. Der Nachlassverwalter des berühmten Architekten hat Nachbesserungen angemahnt. Architekturkritiker Gerwin Zohlen hält den Baustil für "psychedelischen Kitsch".

Kassel: Das, was in Magdeburg passiert im Moment, nicht das Rausreißen, das Vorspiel, ist das wirklich ein seriöser Streit über das Urheberrecht oder ist das wieder so ein Marketing-Ding des Hundertwasser-Clans?

Zohlen: Also ich neige dazu, es zum zweiten - fürs zweite zu halten, als Marketing-Gag. Oder viel mehr auch als Versuch, bestimmte ...-Rechte des Architektenvertrages einzutreiben und zu versilbern. Nach meinem Dafürhalten, ich kann es nicht sagen, da muss man die Verträge kennen, aber ist das Einknicken gegenüber dem Hundertwasser-Clan seitens des Bauherrn einfach völlig übertrieben und einfach eine Ängstlichkeit, die nicht geboten ist meines Erachtens.

Kassel: Ja sie haben Angst vor einer Klage. Und es gibt ja Verträge und es hat ja Fälle gegeben, bei Hundertwasser-Häusern - gerade nach seinem Tod - da gab es dann die ein oder andere Klage. Kann denn das wirklich funktionieren, kann man vor Gericht ziehen und sagen: Mir passen die Kacheln nicht?

Zohlen: Man kann, wenn die Verträge entsprechend sind. Das hängt natürlich davon ab. Vielleicht kann man so sagen: Es gibt natürlich ein Urheberrecht, auch für Architekten. Und das ist, wie man sagt, ein weites Feld, was sicherlich für Rechtsexperten ein, eine Aufgabe ist. Aber man muss sich zwei Dinge überlegen. Erstens: Ist es tatsächlich ein Baukunstwerk dabei? Und zweitens: Ein Rubens, der nach Rubens Tod in seiner Werkstatt gemalt wird, ist kein Rubens mehr. Und das wird auch vom Markt und vom Urheberrecht nicht gedeckt werden, dass jeder irgendwie einen Strich macht, der sagt, es ist von Rubens. In diesem Falle hier bei Hundertwasser kann man sich überlegen, ob Hundertwasser vielleicht nicht diesen Kacheln zugestimmt hätte. Und das kann jetzt, weil er tot ist, leider tot ist, nicht mehr bestätigt oder zurückgewiesen werden. Und insofern weiß ich nicht, da müsste man die Verträge kennen, ob - aber der Hundertwasser-Clan eine tatsächlich eine Möglichkeit hat, da einzugreifen und zu sagen: Hundertwasser hat auf jeden Fall das so und so gewollt. Das müsste man im Detail sehen, ohne dass man es generell sagen kann. Generell finde ich, ist nicht der Architekt nur, weil im Sinne von Hundertwasser etwas zu sein scheint, nicht befugt, über andere, die auch kreativ sind, zu befinden oder eben zu entscheiden.

Kassel: Das ist ja gerade bei Hundertwasser eigentlich eine spannende Frage, weil er ja selber zu Lebzeiten immer von dieser Kreativität gesprochen hat und gar nicht der große Vorschreiber war mit bei diesen ganz genau detailgetreuen Plänen. Aber nun gibt es Joram Harel, den Nachlassverwalter. Man weiß nicht so viel über ihn. Er hat natürlich Hundertwasser gekannt, war wirklich ein Weggefährte lange Zeit. Was ist denn dieser Harel für ein Typ? Ist der eher der Künstler oder eher der harte Geschäftsmann?

Zohlen: Ja, er ist der harte Geschäftsmann, ganz eindeutig. Also er ist der Vorsitzende dieser "Vermarktungsgesellschaft Hundertwasser", so könnte man es etwas flapsig sagen. Hundertwasser ist eine Marke, ist ein Label. Und das ist wie bei jedem Boutiquenstück natürlich kommerziell abhängig. Und das macht Joram Harel. Der hat sehr erfolgreich Hundertwasser bisher vermarktet. Und das wird er auch immer weiter probieren und weiter tun. Er ist mit Sicherheit kein Künstler, so würde ich es nicht - so würde ich es behaupten.

Kassel: Bleiben wir noch einmal kurz beim Urheberrecht und erweitern wir das. Da gibt es ja immer wieder Ärger. Der spektakulärste Fall im Moment ist sicherlich der neue Hauptbahnhof in Berlin, wo der Architekt Meinhard von Gerkan gegen die Bahn klagt. Weil die nun - aus vielleicht sogar nachvollziehbaren technischen Gründen - vieles ändert. Wo liegt da die Grenze, wenn ich privat ein Haus baue, habe genug Geld für einen Architekten und mache am Ende was anderes, dann kann der mich ja auch nicht verklagen. Wo liegt da die Grenze?

Zohlen: Wieder auch eine ganz spezielle juristische Frage. Zunächst mal allgemein hat der Architekt auf den Entwurf und auf das gebaute Haus ein Urheberrecht. Und wenn Veränderungen vorgenommen werden, müssen die mit Einstimmung, Zustimmung des Architekten vorgenommen werden. Dann gibt es aber die Möglichkeit, und das ist vertragsabhängig, dass der Bauherr die Rechte an diesem Entwurf zur Nutzung erwirbt. Und das wird vertraglich festgehalten und dann kann er relativ weit gehend damit umgehen und der Architekt hat wenig Möglichkeiten. Im Falle von Gerkan, Mark scheint es so zu sein, dass Gerkan sich diesen - dieses Urheberrecht nicht hat nehmen lassen. Und die Bahn eigenwillig Veränderungen vorgenommen hat, ohne dass sie den vom Entwurf gekennzeichnet sind oder gerechtfertigt sind. Das wird dann wieder auch finanziell geregelt durch eine Ausgleichs- und Entschädigungszahlung. Das sind natürlich auch noch die Möglichkeiten.

Kassel: Ist das aber nicht oft ein Streit zwischen Kunst in der Architektur und dem Praktischen. Ein anderer Fall ist ja zum Beispiel die Akademie der Künste, die neu in Berlin, ein wunderschönes Gebäude, das bestreiten wenige. Aber es funktioniert technisch nicht und wird im Sommer zu heiß. Man kann es nicht klimatisieren. Man kann da Monate des Jahres nicht richtig was machen. Hat der Architekt was Schönes gebaut, aber offenbar funktioniert es nicht. Bei dem Bahnhof sagt die Bahn: Die Idee war schön, aber aus finanziellen und anderen Gründen kann man es so gar nicht bauen. Ist das nicht neben allem Juristischen oft der Streit, die Kunst oder das praktische Haus?

Zohlen: Ja natürlich. Aber Architektur ist anders als bildende Kunst ein zweckorientiertes Werk. Es muss diesen Zweck erfüllen, ansonsten ist es keine Architektur. Das ist der Unterschied zur Bildenden Kunst generell. Adolf Loos hat mal gesagt: "Die Bildende Kunst ist die Bildende Kunst und Architektur ist alles andere." Da sind natürlich große Unterschiede. Ein Kunstwerk muss man nicht angucken, aber ein Stück Architektur muss man gebrauchen können. Zweitens ist jede Architektur eine öffentliche Kunst, wenn sie denn überhaupt Kunst ist, ist sie öffentliche Kunst. Und sie konfrontiert unvermeidlich jeden Benutzer, jeden Straßenpassanten, jeden Bahnbenutzer mit den Resultaten. Und darauf muss Rücksicht genommen werden. Und da sind auch Architekten natürlich eingeschränkt in ihrer Willkür.

Kassel: Da können wir jetzt, glaube ich, ganz gut wieder zu Hundertwasser zurückkommen. Denn diese Hundertwasser-Gebäude sind ja Zweckbauten. Die meisten haben ganz unterschiedliche Funktionen. Es gibt eine Müllverbrennungsanlage, ein Kraftwerk, eine umgebaute Schule, es gibt den Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen in Niedersachsen. Sind diese Hundertwasser-Gebäude eigentlich praktisch?

Zohlen: Das kann ich nicht sagen. Sie scheinen ihrem Zweck zu genügen, weil Leute drin wohnen und weil Leute drin ankommen können und abfahren können oder weil die Müllverbrennungsanlage innerlich technologisch so aufgerüstet ist, dass sie nur äußerlich eben diesen Flitter und Kram drauf hat, dabei. Also praktisch scheinen sie zu sein und benutzbar scheinen sie auch zu sein. Und dann ist es eine zweite Frage, ob sie einem gefallen oder nicht gefallen. Ich selbst halte es umgekehrt wie Joram Harel, eigentlich alles, was von Hundertwasser stammt, für einen psychedelischen Kitsch, der in den sechziger Jahren verschwunden sein sollte. Aber der bitte nicht uns noch ständig vor Augen gestellt wird. Ich halte das für eine unglaubliche Kitschallüre so was da hinzustellen. Ich weiß nun nicht in Magdeburg, da ist ein romanisches Gebäude daneben, da ist ein gotisches Gebäude daneben, ob das nun die passende Geste ist, in dieses Ensemble von tatsächlicher Architektur solche rosa Hütte hineinzustellen. Das ist aber persönliche Geschmacksfrage, die haben Magdeburger offensichtlich anders entschieden.

Kassel: Herzlichen Dank, das war der Architekturkritiker Gerwin Zohlen im Gespräch in Deutschlandradio Kultur. Und ob man es mag oder nicht, das Hundertwasser-Haus in Magdeburg, die Grüne Zitadelle, wird mit veränderten Klos, verändertem Dach und veränderten Treppenhäusern am Montag, dem dritten Oktober eröffnet.

Service:

Die so genannte Grüne Zitadelle wird am 3. Oktober 2005 eröffnet.

Zohlen: Also ich neige dazu, es zum zweiten - fürs zweite zu halten, als Marketing-Gag. Oder viel mehr auch als Versuch, bestimmte ...-Rechte des Architektenvertrages einzutreiben und zu versilbern. Nach meinem Dafürhalten, ich kann es nicht sagen, da muss man die Verträge kennen, aber ist das Einknicken gegenüber dem Hundertwasser-Clan seitens des Bauherrn einfach völlig übertrieben und einfach eine Ängstlichkeit, die nicht geboten ist meines Erachtens.

Kassel: Ja sie haben Angst vor einer Klage. Und es gibt ja Verträge und es hat ja Fälle gegeben, bei Hundertwasser-Häusern - gerade nach seinem Tod - da gab es dann die ein oder andere Klage. Kann denn das wirklich funktionieren, kann man vor Gericht ziehen und sagen: Mir passen die Kacheln nicht?

Zohlen: Man kann, wenn die Verträge entsprechend sind. Das hängt natürlich davon ab. Vielleicht kann man so sagen: Es gibt natürlich ein Urheberrecht, auch für Architekten. Und das ist, wie man sagt, ein weites Feld, was sicherlich für Rechtsexperten ein, eine Aufgabe ist. Aber man muss sich zwei Dinge überlegen. Erstens: Ist es tatsächlich ein Baukunstwerk dabei? Und zweitens: Ein Rubens, der nach Rubens Tod in seiner Werkstatt gemalt wird, ist kein Rubens mehr. Und das wird auch vom Markt und vom Urheberrecht nicht gedeckt werden, dass jeder irgendwie einen Strich macht, der sagt, es ist von Rubens. In diesem Falle hier bei Hundertwasser kann man sich überlegen, ob Hundertwasser vielleicht nicht diesen Kacheln zugestimmt hätte. Und das kann jetzt, weil er tot ist, leider tot ist, nicht mehr bestätigt oder zurückgewiesen werden. Und insofern weiß ich nicht, da müsste man die Verträge kennen, ob - aber der Hundertwasser-Clan eine tatsächlich eine Möglichkeit hat, da einzugreifen und zu sagen: Hundertwasser hat auf jeden Fall das so und so gewollt. Das müsste man im Detail sehen, ohne dass man es generell sagen kann. Generell finde ich, ist nicht der Architekt nur, weil im Sinne von Hundertwasser etwas zu sein scheint, nicht befugt, über andere, die auch kreativ sind, zu befinden oder eben zu entscheiden.

Kassel: Das ist ja gerade bei Hundertwasser eigentlich eine spannende Frage, weil er ja selber zu Lebzeiten immer von dieser Kreativität gesprochen hat und gar nicht der große Vorschreiber war mit bei diesen ganz genau detailgetreuen Plänen. Aber nun gibt es Joram Harel, den Nachlassverwalter. Man weiß nicht so viel über ihn. Er hat natürlich Hundertwasser gekannt, war wirklich ein Weggefährte lange Zeit. Was ist denn dieser Harel für ein Typ? Ist der eher der Künstler oder eher der harte Geschäftsmann?

Zohlen: Ja, er ist der harte Geschäftsmann, ganz eindeutig. Also er ist der Vorsitzende dieser "Vermarktungsgesellschaft Hundertwasser", so könnte man es etwas flapsig sagen. Hundertwasser ist eine Marke, ist ein Label. Und das ist wie bei jedem Boutiquenstück natürlich kommerziell abhängig. Und das macht Joram Harel. Der hat sehr erfolgreich Hundertwasser bisher vermarktet. Und das wird er auch immer weiter probieren und weiter tun. Er ist mit Sicherheit kein Künstler, so würde ich es nicht - so würde ich es behaupten.

Kassel: Bleiben wir noch einmal kurz beim Urheberrecht und erweitern wir das. Da gibt es ja immer wieder Ärger. Der spektakulärste Fall im Moment ist sicherlich der neue Hauptbahnhof in Berlin, wo der Architekt Meinhard von Gerkan gegen die Bahn klagt. Weil die nun - aus vielleicht sogar nachvollziehbaren technischen Gründen - vieles ändert. Wo liegt da die Grenze, wenn ich privat ein Haus baue, habe genug Geld für einen Architekten und mache am Ende was anderes, dann kann der mich ja auch nicht verklagen. Wo liegt da die Grenze?

Zohlen: Wieder auch eine ganz spezielle juristische Frage. Zunächst mal allgemein hat der Architekt auf den Entwurf und auf das gebaute Haus ein Urheberrecht. Und wenn Veränderungen vorgenommen werden, müssen die mit Einstimmung, Zustimmung des Architekten vorgenommen werden. Dann gibt es aber die Möglichkeit, und das ist vertragsabhängig, dass der Bauherr die Rechte an diesem Entwurf zur Nutzung erwirbt. Und das wird vertraglich festgehalten und dann kann er relativ weit gehend damit umgehen und der Architekt hat wenig Möglichkeiten. Im Falle von Gerkan, Mark scheint es so zu sein, dass Gerkan sich diesen - dieses Urheberrecht nicht hat nehmen lassen. Und die Bahn eigenwillig Veränderungen vorgenommen hat, ohne dass sie den vom Entwurf gekennzeichnet sind oder gerechtfertigt sind. Das wird dann wieder auch finanziell geregelt durch eine Ausgleichs- und Entschädigungszahlung. Das sind natürlich auch noch die Möglichkeiten.

Kassel: Ist das aber nicht oft ein Streit zwischen Kunst in der Architektur und dem Praktischen. Ein anderer Fall ist ja zum Beispiel die Akademie der Künste, die neu in Berlin, ein wunderschönes Gebäude, das bestreiten wenige. Aber es funktioniert technisch nicht und wird im Sommer zu heiß. Man kann es nicht klimatisieren. Man kann da Monate des Jahres nicht richtig was machen. Hat der Architekt was Schönes gebaut, aber offenbar funktioniert es nicht. Bei dem Bahnhof sagt die Bahn: Die Idee war schön, aber aus finanziellen und anderen Gründen kann man es so gar nicht bauen. Ist das nicht neben allem Juristischen oft der Streit, die Kunst oder das praktische Haus?

Zohlen: Ja natürlich. Aber Architektur ist anders als bildende Kunst ein zweckorientiertes Werk. Es muss diesen Zweck erfüllen, ansonsten ist es keine Architektur. Das ist der Unterschied zur Bildenden Kunst generell. Adolf Loos hat mal gesagt: "Die Bildende Kunst ist die Bildende Kunst und Architektur ist alles andere." Da sind natürlich große Unterschiede. Ein Kunstwerk muss man nicht angucken, aber ein Stück Architektur muss man gebrauchen können. Zweitens ist jede Architektur eine öffentliche Kunst, wenn sie denn überhaupt Kunst ist, ist sie öffentliche Kunst. Und sie konfrontiert unvermeidlich jeden Benutzer, jeden Straßenpassanten, jeden Bahnbenutzer mit den Resultaten. Und darauf muss Rücksicht genommen werden. Und da sind auch Architekten natürlich eingeschränkt in ihrer Willkür.

Kassel: Da können wir jetzt, glaube ich, ganz gut wieder zu Hundertwasser zurückkommen. Denn diese Hundertwasser-Gebäude sind ja Zweckbauten. Die meisten haben ganz unterschiedliche Funktionen. Es gibt eine Müllverbrennungsanlage, ein Kraftwerk, eine umgebaute Schule, es gibt den Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen in Niedersachsen. Sind diese Hundertwasser-Gebäude eigentlich praktisch?

Zohlen: Das kann ich nicht sagen. Sie scheinen ihrem Zweck zu genügen, weil Leute drin wohnen und weil Leute drin ankommen können und abfahren können oder weil die Müllverbrennungsanlage innerlich technologisch so aufgerüstet ist, dass sie nur äußerlich eben diesen Flitter und Kram drauf hat, dabei. Also praktisch scheinen sie zu sein und benutzbar scheinen sie auch zu sein. Und dann ist es eine zweite Frage, ob sie einem gefallen oder nicht gefallen. Ich selbst halte es umgekehrt wie Joram Harel, eigentlich alles, was von Hundertwasser stammt, für einen psychedelischen Kitsch, der in den sechziger Jahren verschwunden sein sollte. Aber der bitte nicht uns noch ständig vor Augen gestellt wird. Ich halte das für eine unglaubliche Kitschallüre so was da hinzustellen. Ich weiß nun nicht in Magdeburg, da ist ein romanisches Gebäude daneben, da ist ein gotisches Gebäude daneben, ob das nun die passende Geste ist, in dieses Ensemble von tatsächlicher Architektur solche rosa Hütte hineinzustellen. Das ist aber persönliche Geschmacksfrage, die haben Magdeburger offensichtlich anders entschieden.

Kassel: Herzlichen Dank, das war der Architekturkritiker Gerwin Zohlen im Gespräch in Deutschlandradio Kultur. Und ob man es mag oder nicht, das Hundertwasser-Haus in Magdeburg, die Grüne Zitadelle, wird mit veränderten Klos, verändertem Dach und veränderten Treppenhäusern am Montag, dem dritten Oktober eröffnet.

Service:

Die so genannte Grüne Zitadelle wird am 3. Oktober 2005 eröffnet.

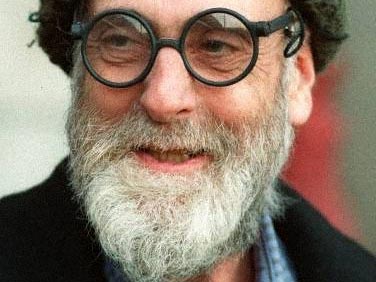

Der Architekt Friedensreich Hundertwasser im Jahr 1990© AP Archiv