Ein intellektuelles Vergnügen

In "Unser Jahrhundert - Ein Gespräch" haben sich mit Helmut Schmidt und Fritz Stern zwei weise Männer zusammengesetzt. Herausgekommen ist ein "leichtes" Buch, das die sommerlich-entspannte Atmosphäre einer anspruchsvollen Diskussion unter Freunden atmet.

"Wir wissen auch", schreiben Helmut Schmidt und Fritz Stern im Vorwort zu ihrem gedruckten Gespräch, "wir wissen auch, dass Alter nicht notwendigerweise Weisheit fördert."

Nun ja, das bisschen Koketterie sei den älteren Herren verziehen, sie blitzt auch später immer wieder einmal auf, vor allem bei Helmut Schmidt. Der sehr wohl zu vermitteln weiß, welche (mit)-gestaltende Rolle er in der zweiten Hälfte "Unseres Jahrhunderts" gespielt hat.

Es sind zwei sehr kluge, nein, es sind zwei weise Männer, die sich da im Sommer 2009 im Garten des Schmidt'schen Hauses am Brahmsee drei Tage zusammen gesetzt haben und bei ihrem Gespräch auf Vorschlag von Freunden ein Tonband mitlaufen ließen. Die wunderbare Journalisten-Kollegin Nina Grunenberg sei als Ideen-Geberin genannt.

"Unser Jahrhundert - Ein Gespräch" ist einerseits ein "leichtes" Buch, das die sommerlich-entspannte Atmosphäre einer anspruchsvollen Diskussion unter Freunden atmet und das man ebenso entspannt und dennoch aufmerksam mit einem leichten Rosé zur Hand liest. Und doch ist es fordernd, mehr als nur "anregend", denn die beiden klugen Zeugen dieses vergangenen Jahrhunderts führen ihr Gespräch auf einer beiden gemeinsamen Basis soliden historischen Wissens, mit gelegentlich verblüffenden Assoziationen und einer immensen Personen-Kenntnis. Beide, zwangsläufig noch mehr der politische Akteur Helmut Schmidt, sind Männern und Frauen begegnet, die zumindest die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts zum Teil entscheidend mit gestaltet haben.

"Alles", so schreiben Helmut Schmidt und Fritz Stern in ihrem Vorwort, "Alles ..., was ein lebendiges Gespräch ausmacht - das Kursorische, Mäandernde, Improvisierte - wurde so weit wie möglich beibehalten, das Gleiche gilt für den Sprachduktus."

Genau darin besteht das Faszinierende dieses Buches. Ganz nebenbei der Hinweis auf Hamburgs Rolle in der Kunst der Zwanzigerjahre, ebenso nebenbei auf das zwiespältige Verhältnis des bedeutenden Reeders Ballin zu Kaiser Wilhelm II, oder auch auf die bemerkenswerte Familie Warburg.

Da verzeiht man auch das gelegentlich Banale, das dem Gespräch unter Freunden geradezu zwangsläufig ja auch anhaftet. So haben die beiden älteren Herren zu grundlegend neuen Einsichten in die Folgen und die Auswirkungen der elektronischen Massenkommunikation nur wenig Neues, wenn auch anekdotisch Heiteres beizutragen.

Im April 1976 sind sich Helmut Schmidt und Fritz Stern zum ersten Mal begegnet. Der 1918 in Hamburg geborene damalige Bundeskanzler und der 1926 in Breslau geborene Professor für Geschichte an der New Yorker Columbia University. Sie wurden Freunde und blieben im immer wieder aufgenommenen Gespräch.

Was sie zu Freunden werden ließ, erschließt sich zumindest teilweise bei der Lektüre ihres Gespräches. Es ist das ihnen beiden eigene Wissen um die prägende Bedeutung von Geschichte, von Historie nicht als einer Aneinanderreihung von Ereignissen, sondern von miteinander verwobenen, aufeinander gründenden Entwicklungen, deren Zusammenhang immer wieder neu ergründet werden muss. Gemeinsam ist beiden auch das Wissen um die Bedeutung einzelner Personen und ihres Denkens, geprägt auch von ihrem jeweiligen persönlichen und sozialen Kontext.

Fritz Stern, dessen Familie im 19. Jahrhundert zum Protestantismus konvertierte, steht geradezu beispielhaft für das jüdische oder mit jüdischen Wurzeln verbundene deutsche Bildungsbürgertum, das die nationalsozialistischen Barbaren auszurotten versuchten und von denen sich zu wenige in die Emigration retten konnten, darunter 1938 die Familie Stern. Die Mutter Käthe Brieger-Stern eine anerkannte Erziehungswissenschaftlerin, Vater Stern ein bedeutender Mediziner, der Tauf- und Namenspate des kleinen Fritz der Freund der Eltern und Nobel-Preisträger Fritz Haber.

Fritz Stern gehört zu den namhaftesten US-amerikanischen Historikern für die Neuere Geschichte. Wer die Wurzeln der spezifisch deutschen Ausprägung des Anti-Semitismus begreifen will, muss Bücher von Fritz Stern lesen.

Es ist der in der industriellen Massenvernichtung und dem Rassenwahn gipfelnde deutsche Antisemitismus, der neben und mit dem kommunistischen Totalitarismus dieses vergangene Jahrhundert so entscheidend mitgeprägt hat. Und Helmut Schmidts politischer Gestaltungswille, seine mit Pragmatismus, mit Weber'schem Pflicht-Ethos und rationaler Nüchternheit camouflierte Leidenschaft, gründet letztlich in der Auseinandersetzung mit der spezifisch deutschen Barbarei.

Ohne das tagelange, äußerst facettenreiche Gespräch allerdings zu dominieren, dreht sich die Reflektion der beiden Freunde doch immer wieder zurückkommend um diesen Kern. Wobei sie nachdenkenswerte Erklärungen und Einsichten mitteilen, jedoch auch sie keine wirklichen Antworten finden. Möglicherweise denken sie ihn mit, verweigern sich in ihrer Rationalität aber, ihn anzusprechen: den schwierigen, so schwer fassbaren Begriff des Bösen.

Sogar höchst amüsant dagegen sind zum Beispiel die Passagen des Gesprächs, in denen der politische Praktiker - der sich weigert, als Idealist begriffen zu werden, wo doch auch in seinem rationalen Pragmatismus ein hohes Ideal aufscheint - hoch amüsant ist die Lektüre etwa dort, wo der politische Praktiker dem Professor das Wesen des parlamentarischen Kompromisses erläutert, etwa den Fraktionszwang verteidigt. Und auch den Vorwurf des Zynismus hinnimmt, wenn er den "mutigen Abgeordneten" höhnt, der für alle sichtbar abweichend stimmt, jedoch analog der berühmten diplomatischen Anweisung: "Ablehnen wenn Zustimmung gesichert".

"Unser Jahrhundert - Ein Gespräch" - ein intellektuelles Vergnügen.

Helmut Schmidt/Fritz Stern: Unser Jahrhundert - Ein Gespräch

Ch. Beck, München 2010

Nun ja, das bisschen Koketterie sei den älteren Herren verziehen, sie blitzt auch später immer wieder einmal auf, vor allem bei Helmut Schmidt. Der sehr wohl zu vermitteln weiß, welche (mit)-gestaltende Rolle er in der zweiten Hälfte "Unseres Jahrhunderts" gespielt hat.

Es sind zwei sehr kluge, nein, es sind zwei weise Männer, die sich da im Sommer 2009 im Garten des Schmidt'schen Hauses am Brahmsee drei Tage zusammen gesetzt haben und bei ihrem Gespräch auf Vorschlag von Freunden ein Tonband mitlaufen ließen. Die wunderbare Journalisten-Kollegin Nina Grunenberg sei als Ideen-Geberin genannt.

"Unser Jahrhundert - Ein Gespräch" ist einerseits ein "leichtes" Buch, das die sommerlich-entspannte Atmosphäre einer anspruchsvollen Diskussion unter Freunden atmet und das man ebenso entspannt und dennoch aufmerksam mit einem leichten Rosé zur Hand liest. Und doch ist es fordernd, mehr als nur "anregend", denn die beiden klugen Zeugen dieses vergangenen Jahrhunderts führen ihr Gespräch auf einer beiden gemeinsamen Basis soliden historischen Wissens, mit gelegentlich verblüffenden Assoziationen und einer immensen Personen-Kenntnis. Beide, zwangsläufig noch mehr der politische Akteur Helmut Schmidt, sind Männern und Frauen begegnet, die zumindest die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts zum Teil entscheidend mit gestaltet haben.

"Alles", so schreiben Helmut Schmidt und Fritz Stern in ihrem Vorwort, "Alles ..., was ein lebendiges Gespräch ausmacht - das Kursorische, Mäandernde, Improvisierte - wurde so weit wie möglich beibehalten, das Gleiche gilt für den Sprachduktus."

Genau darin besteht das Faszinierende dieses Buches. Ganz nebenbei der Hinweis auf Hamburgs Rolle in der Kunst der Zwanzigerjahre, ebenso nebenbei auf das zwiespältige Verhältnis des bedeutenden Reeders Ballin zu Kaiser Wilhelm II, oder auch auf die bemerkenswerte Familie Warburg.

Da verzeiht man auch das gelegentlich Banale, das dem Gespräch unter Freunden geradezu zwangsläufig ja auch anhaftet. So haben die beiden älteren Herren zu grundlegend neuen Einsichten in die Folgen und die Auswirkungen der elektronischen Massenkommunikation nur wenig Neues, wenn auch anekdotisch Heiteres beizutragen.

Im April 1976 sind sich Helmut Schmidt und Fritz Stern zum ersten Mal begegnet. Der 1918 in Hamburg geborene damalige Bundeskanzler und der 1926 in Breslau geborene Professor für Geschichte an der New Yorker Columbia University. Sie wurden Freunde und blieben im immer wieder aufgenommenen Gespräch.

Was sie zu Freunden werden ließ, erschließt sich zumindest teilweise bei der Lektüre ihres Gespräches. Es ist das ihnen beiden eigene Wissen um die prägende Bedeutung von Geschichte, von Historie nicht als einer Aneinanderreihung von Ereignissen, sondern von miteinander verwobenen, aufeinander gründenden Entwicklungen, deren Zusammenhang immer wieder neu ergründet werden muss. Gemeinsam ist beiden auch das Wissen um die Bedeutung einzelner Personen und ihres Denkens, geprägt auch von ihrem jeweiligen persönlichen und sozialen Kontext.

Fritz Stern, dessen Familie im 19. Jahrhundert zum Protestantismus konvertierte, steht geradezu beispielhaft für das jüdische oder mit jüdischen Wurzeln verbundene deutsche Bildungsbürgertum, das die nationalsozialistischen Barbaren auszurotten versuchten und von denen sich zu wenige in die Emigration retten konnten, darunter 1938 die Familie Stern. Die Mutter Käthe Brieger-Stern eine anerkannte Erziehungswissenschaftlerin, Vater Stern ein bedeutender Mediziner, der Tauf- und Namenspate des kleinen Fritz der Freund der Eltern und Nobel-Preisträger Fritz Haber.

Fritz Stern gehört zu den namhaftesten US-amerikanischen Historikern für die Neuere Geschichte. Wer die Wurzeln der spezifisch deutschen Ausprägung des Anti-Semitismus begreifen will, muss Bücher von Fritz Stern lesen.

Es ist der in der industriellen Massenvernichtung und dem Rassenwahn gipfelnde deutsche Antisemitismus, der neben und mit dem kommunistischen Totalitarismus dieses vergangene Jahrhundert so entscheidend mitgeprägt hat. Und Helmut Schmidts politischer Gestaltungswille, seine mit Pragmatismus, mit Weber'schem Pflicht-Ethos und rationaler Nüchternheit camouflierte Leidenschaft, gründet letztlich in der Auseinandersetzung mit der spezifisch deutschen Barbarei.

Ohne das tagelange, äußerst facettenreiche Gespräch allerdings zu dominieren, dreht sich die Reflektion der beiden Freunde doch immer wieder zurückkommend um diesen Kern. Wobei sie nachdenkenswerte Erklärungen und Einsichten mitteilen, jedoch auch sie keine wirklichen Antworten finden. Möglicherweise denken sie ihn mit, verweigern sich in ihrer Rationalität aber, ihn anzusprechen: den schwierigen, so schwer fassbaren Begriff des Bösen.

Sogar höchst amüsant dagegen sind zum Beispiel die Passagen des Gesprächs, in denen der politische Praktiker - der sich weigert, als Idealist begriffen zu werden, wo doch auch in seinem rationalen Pragmatismus ein hohes Ideal aufscheint - hoch amüsant ist die Lektüre etwa dort, wo der politische Praktiker dem Professor das Wesen des parlamentarischen Kompromisses erläutert, etwa den Fraktionszwang verteidigt. Und auch den Vorwurf des Zynismus hinnimmt, wenn er den "mutigen Abgeordneten" höhnt, der für alle sichtbar abweichend stimmt, jedoch analog der berühmten diplomatischen Anweisung: "Ablehnen wenn Zustimmung gesichert".

"Unser Jahrhundert - Ein Gespräch" - ein intellektuelles Vergnügen.

Helmut Schmidt/Fritz Stern: Unser Jahrhundert - Ein Gespräch

Ch. Beck, München 2010

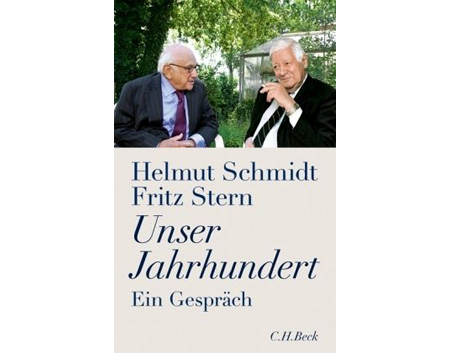

Cover: "Helmut Schmidt und Fritz Stern: Unser Jahrhundert"© C.H. Beck