Das deutsche Gesundheitswesen ist zu wenig vernetzt

Blutgruppe, Rezepte, Arztbriefe und Röntgenbilder, abgespeichert auf einem Chip: Die digitale Patientenakte gilt seit Jahren als Zukunftsvision des Gesundheitswesens. Doch bei der Vernetzung hinken Krankenhäuser und Praxen noch immer hinterher.

Anruf bei einem Berliner Krankenhaus. Ich war dort vor Jahren mal operiert worden und danach einige Tage in einem recht kritischen Zustand, den ich ungern noch einmal erleben würde.

"Mich würde interessieren: Ich bin damals mit Antibiotika behandelt worden und ich glaube, die Ärztin hatte damals gesagt, dass einige Antibiotika gar nicht oder nicht sofort funktioniert hätten. Und mich würde natürlich mal interessieren, welche Antibiotika das waren, so falls in Zukunft mal was sein sollte."

Meine Krankenkasse weiß nur, wann ich wo gelegen habe und was die Diagnose war, sagt die Frau an der Hotline. Auch im Arztbrief an meinen Hausarzt stünde nichts über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit bestimmter Antibiotika, erklärt mir die Arzthelferin freimütig am Telefon.

"Mich würde interessieren: Ich bin damals mit Antibiotika behandelt worden und ich glaube, die Ärztin hatte damals gesagt, dass einige Antibiotika gar nicht oder nicht sofort funktioniert hätten. Und mich würde natürlich mal interessieren, welche Antibiotika das waren, so falls in Zukunft mal was sein sollte."

Meine Krankenkasse weiß nur, wann ich wo gelegen habe und was die Diagnose war, sagt die Frau an der Hotline. Auch im Arztbrief an meinen Hausarzt stünde nichts über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit bestimmter Antibiotika, erklärt mir die Arzthelferin freimütig am Telefon.

Die Sekretärin des Chefarztes im Krankenhaus ist ebenfalls hilfsbereit. Ich muss nur Name und Geburtsdatum nennen, schon liest sie mir aus meiner Krankenakte vor.

"Können Sie mir die irgendwie geben? Raussuchen?"

Klar, sagt sie, das geht.

"Eine Kopie kann ich kriegen, ja?"

Allerdings nicht umsonst.

"50 Cent pro A4-Seite soll ich zahlen, ja?"

Klar, denn die Akte liege ja nur noch auf Mikrofilm vor und der müsste erst zu einer externen Firma geschickt werden, damit die dann alles auf Papier ausdrucken kann. Und nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt könne so eine Akte auch schon mal richtig dick sein. Und, naja, sowas geht dann auch nicht von heute auf morgen.

"Vier Wochen würde das dauern, ja?"

Aber vielleicht reichen ja auch ein, zwei Seiten, wenn es mir nur um die Wirkung bestimmter Antibiotika geht, sagt die Sekretärin. Sie wolle mal den Arzt fragen. Ich soll mich noch mal melden. In drei, vier Tagen.

"Können Sie mir die irgendwie geben? Raussuchen?"

Klar, sagt sie, das geht.

"Eine Kopie kann ich kriegen, ja?"

Allerdings nicht umsonst.

"50 Cent pro A4-Seite soll ich zahlen, ja?"

Klar, denn die Akte liege ja nur noch auf Mikrofilm vor und der müsste erst zu einer externen Firma geschickt werden, damit die dann alles auf Papier ausdrucken kann. Und nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt könne so eine Akte auch schon mal richtig dick sein. Und, naja, sowas geht dann auch nicht von heute auf morgen.

"Vier Wochen würde das dauern, ja?"

Aber vielleicht reichen ja auch ein, zwei Seiten, wenn es mir nur um die Wirkung bestimmter Antibiotika geht, sagt die Sekretärin. Sie wolle mal den Arzt fragen. Ich soll mich noch mal melden. In drei, vier Tagen.

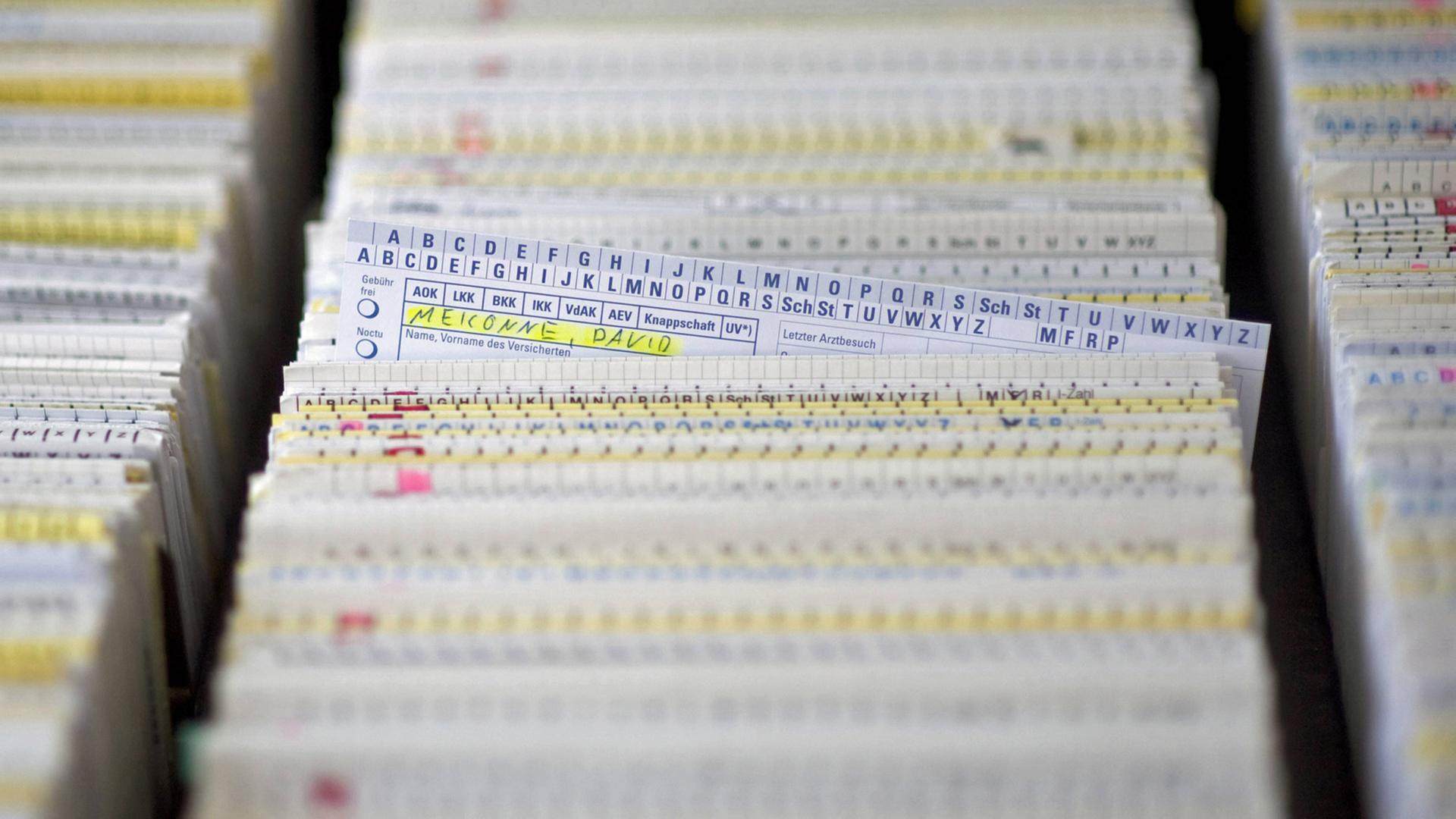

Papier und Bleistift statt digitale Vernetzung

Die Gesundheitswirtschaft gehört zu den am wenigsten digitalisierten Branchen in Deutschland, klagt die scheidende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Die Folge sind nicht Geldmangel oder schlechtes Wachstum: Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen und Apotheken setzen jedes Jahr über 330 Milliarden Euro um. Die Gesundheitsbranche wächst im Schnitt über ein Prozent, schneller als die gesamte deutsche Wirtschaft. Das noch sehr analoge Gesundheitssystem hierzulande hat andere Folgen:

"Im Grunde steht über allem eine Erhöhung der Versorgungsqualität", sagt der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner. Das Wohl der Patienten leide, wenn Hausärzte nicht rechtzeitig erfahren, was der Facharzt macht, die Reha nicht weiß, was die Klinik macht.

"Das können sie nur digital machen. Wenn wir das weiter mit Papier, Bleistift und Fax machen, bleiben wir in diesen Verzögerungen stecken, die wir heute in Deutschland vielfach feststellen müssen."

"Im Grunde steht über allem eine Erhöhung der Versorgungsqualität", sagt der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner. Das Wohl der Patienten leide, wenn Hausärzte nicht rechtzeitig erfahren, was der Facharzt macht, die Reha nicht weiß, was die Klinik macht.

"Das können sie nur digital machen. Wenn wir das weiter mit Papier, Bleistift und Fax machen, bleiben wir in diesen Verzögerungen stecken, die wir heute in Deutschland vielfach feststellen müssen."

Medizinische Fachangestellte am Empfang einer Arztpraxis© picture alliance / ZB

***

"Ich bin Sabine Mensching, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Fachärztin für Anästhesie. Selbstständig niedergelassen seit vier Jahren."

Sabine Mensching betreibt eine Hausarztpraxis im Berliner Süden. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Briefe.

"Was zeigst du da hoch?"

"Arztbriefe. Arztbriefe kommen alle per Post. Die Praxen untereinander oder die Krankenhäuser mit den Praxen kommunizieren über Briefe. Briefe, die kommen per Post oder gegebenenfalls per Fax. Wir kommunizieren über Papier und Fax."

"Zunächst mal muss man sagen, dass die Voraussetzungen nicht schlecht sind."

Der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner: "Wir haben ja im Grunde eine Digitalisierung aller wichtigen Daten in Deutschland mehr oder weniger umgesetzt."

"Wir haben kaum noch Papier. Als ich begonnen habe, habe ich gesagt, ich möchte das eingescannt haben, ich möchte Papier rausschmeißen, weil: Du musst das alles lagern, du musst es zehn Jahre aufheben. Darum haben wir das alles im Computer, alles, was die Patienten mitbringen; alles, was in anderen Praxen, im Krankenhaus erhoben wird, wird bei uns eingescannt und der Patient bekommt es wieder mit, das Papier, das heben wir nicht auf."

"Wir haben überall Inseln, wo solche Daten existieren: in der einzelnen Arztpraxis, in den meisten Krankenhäusern, in den Krankenkassen sowieso. Das heißt, die Daten liegen schon im entsprechenden Umfang vor. Jetzt ist die Frage: Wie bekommt man die zusammen?"

Sabine Mensching betreibt eine Hausarztpraxis im Berliner Süden. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Briefe.

"Was zeigst du da hoch?"

"Arztbriefe. Arztbriefe kommen alle per Post. Die Praxen untereinander oder die Krankenhäuser mit den Praxen kommunizieren über Briefe. Briefe, die kommen per Post oder gegebenenfalls per Fax. Wir kommunizieren über Papier und Fax."

"Zunächst mal muss man sagen, dass die Voraussetzungen nicht schlecht sind."

Der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner: "Wir haben ja im Grunde eine Digitalisierung aller wichtigen Daten in Deutschland mehr oder weniger umgesetzt."

"Wir haben kaum noch Papier. Als ich begonnen habe, habe ich gesagt, ich möchte das eingescannt haben, ich möchte Papier rausschmeißen, weil: Du musst das alles lagern, du musst es zehn Jahre aufheben. Darum haben wir das alles im Computer, alles, was die Patienten mitbringen; alles, was in anderen Praxen, im Krankenhaus erhoben wird, wird bei uns eingescannt und der Patient bekommt es wieder mit, das Papier, das heben wir nicht auf."

"Wir haben überall Inseln, wo solche Daten existieren: in der einzelnen Arztpraxis, in den meisten Krankenhäusern, in den Krankenkassen sowieso. Das heißt, die Daten liegen schon im entsprechenden Umfang vor. Jetzt ist die Frage: Wie bekommt man die zusammen?"

***

"So, ich habe hier einen Brief von meiner Krankenkasse bekommen, Freischaltcode, ich soll mich jetzt endlich einloggen können, um die kompletten Dienste nutzen zu können."

Meine Krankenkasse hat eine Smartphone-App. Doch auch hier ist nur ein Bruchteil meiner medizinischen Informationen zu finden.

"Hier sehen Sie Ihre Medikamente sowie Verbands- und Hilfsmittel, die sie bis vor acht Wochen mit einem Kassenrezept über eine Apotheke bezogen haben. Ah ja, interessant. Das sind jetzt alle Medikamente seit 2011."

"Für alle Teilaspekte gibt es IT-Systeme. Wir haben überhaupt kein Defizit an der Stelle. Nur sie passen alle nicht zusammen", sagt Karsten Knöppler von der Agentur "fbeta". Er berät Unternehmen in Fragen der Digitalisierung, vor allem aus der Gesundheitsbranche – darunter viele Krankenkassen.

Meine Krankenkasse hat eine Smartphone-App. Doch auch hier ist nur ein Bruchteil meiner medizinischen Informationen zu finden.

"Hier sehen Sie Ihre Medikamente sowie Verbands- und Hilfsmittel, die sie bis vor acht Wochen mit einem Kassenrezept über eine Apotheke bezogen haben. Ah ja, interessant. Das sind jetzt alle Medikamente seit 2011."

"Für alle Teilaspekte gibt es IT-Systeme. Wir haben überhaupt kein Defizit an der Stelle. Nur sie passen alle nicht zusammen", sagt Karsten Knöppler von der Agentur "fbeta". Er berät Unternehmen in Fragen der Digitalisierung, vor allem aus der Gesundheitsbranche – darunter viele Krankenkassen.

Zumindest wachsen sie in Deutschland erst allmählich zusammen. Besonders viele Projekte zur Vernetzung von Hausarzt, Facharzt, Patient und Klink laufen im Bereich der Telemedizin. Telemedizin meint Behandlung, Beratung Überwachung per Datenleitung. Das Klinikum Oldenburg zum Beispiel versorgt Mitarbeiter auf Offshore-Windparks aus der Ferne.

Doch die Betreuung per Datenleitung könnte auch in Großstädten Leben retten und Milliarden sparen.

Doch die Betreuung per Datenleitung könnte auch in Großstädten Leben retten und Milliarden sparen.

***

"Mein Name ist Renate Hadel, ich werde 81 Jahre und bin Berlinerin, habe eine große Tochter, einen Enkelsohn und Urenkel. Ich war sehr krank, weil ich einen großen Herzfehler hatte. Bei mir mussten zwei Herzklappen ausgetauscht werden."

Zehn Stunden hat die Operation gedauert. Es folgten Monate im Krankenhäusern und Kurkliniken. Als die 80-jährige Renate Hadel kürzlich in ihre kleine Wohnung im Norden Berlins zurückkehrte, galt sie als Risiko-Fall: Denn wenn Menschen mit Herzschwäche aus der Klinik kommen, ist die Gefahr groß, dass sie gleich wieder ins Krankenhaus müssen - weil der Zustand sich verschlechtert, weil EKG und Sauerstoffgehalt im Blut zu selten gemessen, Probleme zu spät erkannt werden.

Zehn Stunden hat die Operation gedauert. Es folgten Monate im Krankenhäusern und Kurkliniken. Als die 80-jährige Renate Hadel kürzlich in ihre kleine Wohnung im Norden Berlins zurückkehrte, galt sie als Risiko-Fall: Denn wenn Menschen mit Herzschwäche aus der Klinik kommen, ist die Gefahr groß, dass sie gleich wieder ins Krankenhaus müssen - weil der Zustand sich verschlechtert, weil EKG und Sauerstoffgehalt im Blut zu selten gemessen, Probleme zu spät erkannt werden.

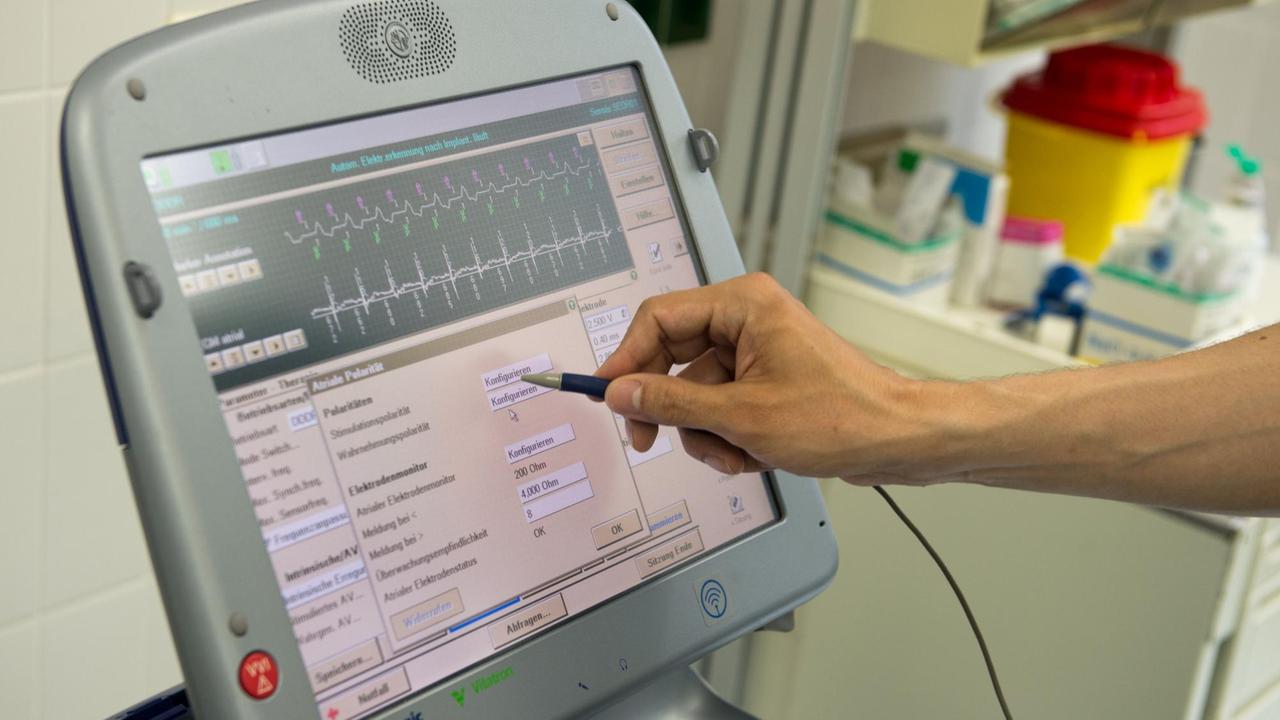

Deswegen vermittelte ihre letzte Kurärztin Renate Hadel in ein großes Forschungsprojekt: Ärzte an der Berliner Charité untersuchen, ob sie Patienten aus der Ferne per Telemedizin so gut betreuen können, als würden diese laufend zum Arzt gehen.

Medizinisches Team überwacht Patientin zu Hause

Renate Hadel geht in ihr Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch neben ihrem Bett steht die Technik, mit der sie sich jeden Morgen zwischen 7 und 10 Uhr vermisst: Den Herzfrequenzmesser muss sie sich nur auf die Brust drücken, außerdem ein Finger-Clip für den Blutsauerstoff, ein Blutdruck-Messgerät. Auf dem Teppich steht eine Waage, auf 50 Gramm genau, sie registriert jedes Glas Wasser, das Frau Hadel trinkt.

Außerdem muss Frau Hadel auf einem Tablet antippen, wie es ihr geht, wie Schulnoten: 1 - sehr gut, 6 - sehr schlecht. Alle Messwerte werden sofort per Mobilfunk an das Berliner Universitätsklinikum Charité übermittelt.

"Für mich selber ist der Effekt, dass ich mich sicher fühle. Denn man hat ja immer ein unduftes Gefühl und wenn was wäre, würden die sich sofort melden. Man hat ja immer Angst, dass noch mal was kommen könnte, und dadurch fühle ich mich sehr gut überwacht."

Denn alle Anrufe und alle Messwerte von Renate Hadel landen sofort auf den Bildschirmen von vier Pflegern in einem Raum der Charité in Berlin Mitte, die auch telefonisch im engen Kontakt mit den Patienten stehen:

"Und wie schätzen sie denn sonst so die Lage ein? Wie sehen denn seine Beine aus? Sind die Beine eher schlank? Perfekt, prima. Ja, genau, das ist ja immer das Entscheidende, worum es geht, mit der Wassereinlagerung. Und was macht denn die Luft bei ihm, die Kurzatmigkeit, wie ist das denn da beim ihm?"

"Die Patienten können ja rund um die Uhr messen, deswegen ist auch rund um die Uhr jemand hier, der sich die Werte anguckt. Wenn sie nachts um elf messen, wird der auch nachts um elf angeguckt."

"Für mich selber ist der Effekt, dass ich mich sicher fühle. Denn man hat ja immer ein unduftes Gefühl und wenn was wäre, würden die sich sofort melden. Man hat ja immer Angst, dass noch mal was kommen könnte, und dadurch fühle ich mich sehr gut überwacht."

Denn alle Anrufe und alle Messwerte von Renate Hadel landen sofort auf den Bildschirmen von vier Pflegern in einem Raum der Charité in Berlin Mitte, die auch telefonisch im engen Kontakt mit den Patienten stehen:

"Und wie schätzen sie denn sonst so die Lage ein? Wie sehen denn seine Beine aus? Sind die Beine eher schlank? Perfekt, prima. Ja, genau, das ist ja immer das Entscheidende, worum es geht, mit der Wassereinlagerung. Und was macht denn die Luft bei ihm, die Kurzatmigkeit, wie ist das denn da beim ihm?"

"Die Patienten können ja rund um die Uhr messen, deswegen ist auch rund um die Uhr jemand hier, der sich die Werte anguckt. Wenn sie nachts um elf messen, wird der auch nachts um elf angeguckt."

Oliver Deckwart ist Krankenpfleger und leitet das vierköpfige Team im Zentrum. Auf seinem Bildschirm kann er die elektronischen Akten aller Patienten aufrufen, die am Telemedizin-Programm teilnehmen, insgesamt sind das 750 aus ganz Deutschland: Menschen mit Herzschwäche, vom Saarland bis nach Rostock. Der Computer meldet sich von allein, wenn kritische Messwerte von Patienten eingehen. Die meisten Patienten messen jedoch zwischen 7 und 10 Uhr morgens:

Kann Telemedizin helfen? Ärzte an einem Computer-Terminal für elektronische Patientenakten. © Imago / Michael Gottschalk

"Deswegen ist für uns jetzt auch die Hauptstoßzeit, wo wir uns jetzt alle Werte von allen Patienten angucken, die jetzt messen, beurteilen das, entscheiden auch im Team: Ist da jetzt Handlungsbedarf, müssen wir den anrufen? Braucht der eine Wassertablette mehr? Rufen wir den Hausarzt an, oder wie wollen wir denn jetzt hier vorgehen?"

Dieses Forschungs-Projekt ist das Baby von Professor Friedrich Köhler. Professor Köhler hat das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin an der Charité aufgebaut. Anlass war die Volkskrankheit Herzinsuffizienz.

"Herzinsuffizienz ist das gemeinsame Endstadium verschiedener Herzerkrankungen. Es beschreibt einfach nur die Unfähigkeit, dass das Herz nicht in der Lage ist, ausreichend Blut zu pumpen. Da gibt es ein sehr einfaches Kriterium: Wie viele Treppen kann man steigen?"

Heute leiden 1,2 Millionen Menschen in Deutschland an solchen Herzschwächen, Tendenz steigend. Gleichzeitig leben die Patienten immer länger. Weil noch dazu die ersten Symptome von Laien nicht zu erkennen sind und also oft nicht behandelt werden, werden immer mehr Herzschwäche-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert: In Deutschland sind das 1000 Patienten – pro Tag. Über 400.000 jedes Jahr. Das kostet fast 4 Milliarden Euro pro Jahr und ist für die betroffenen Patienten unangenehm, weil sie viel lieber zu Hause bleiben würden.

"Aber mit der Telemedizin haben wir jetzt jeden Tag Daten von Patienten und können früh sagen: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt."

Denn die Krankheit zeigt sich zuerst in den vielen Messwerten, Ärzte können sehr früh gegensteuern.

"Und damit kann man 25 bis 30 Prozent der Hospitalisierungen vermeiden – und das spielt bei der Zahl von 400.000 Hospitalisierungen schon eine große Rolle."

Dieses Forschungs-Projekt ist das Baby von Professor Friedrich Köhler. Professor Köhler hat das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin an der Charité aufgebaut. Anlass war die Volkskrankheit Herzinsuffizienz.

"Herzinsuffizienz ist das gemeinsame Endstadium verschiedener Herzerkrankungen. Es beschreibt einfach nur die Unfähigkeit, dass das Herz nicht in der Lage ist, ausreichend Blut zu pumpen. Da gibt es ein sehr einfaches Kriterium: Wie viele Treppen kann man steigen?"

Heute leiden 1,2 Millionen Menschen in Deutschland an solchen Herzschwächen, Tendenz steigend. Gleichzeitig leben die Patienten immer länger. Weil noch dazu die ersten Symptome von Laien nicht zu erkennen sind und also oft nicht behandelt werden, werden immer mehr Herzschwäche-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert: In Deutschland sind das 1000 Patienten – pro Tag. Über 400.000 jedes Jahr. Das kostet fast 4 Milliarden Euro pro Jahr und ist für die betroffenen Patienten unangenehm, weil sie viel lieber zu Hause bleiben würden.

"Aber mit der Telemedizin haben wir jetzt jeden Tag Daten von Patienten und können früh sagen: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt."

Denn die Krankheit zeigt sich zuerst in den vielen Messwerten, Ärzte können sehr früh gegensteuern.

"Und damit kann man 25 bis 30 Prozent der Hospitalisierungen vermeiden – und das spielt bei der Zahl von 400.000 Hospitalisierungen schon eine große Rolle."

Ärztliche Videosprechstunde wird bezahlt

Deswegen haben Steuerzahler und Industrie auch 22 Millionen Euro für sein Telemedizin-Projekt ausgegeben, sagt Köhler. Das Projekt habe aber noch ein weiteres Ziel: Die medizinische Fern-Mitbetreuung soll auch gegen den Ärzte-Mangel auf dem Land helfen. Weil in vielen Gegenden Hausärzte zu weit entfernt sind und Fachärzte ganz fehlen, gelte heute:

"Ich sterbe früher, weil ich am falschen Ort wohne."

Per Telemedizin könnten Patienten auf dem Land überwacht und in enger Absprache mit dem Hausarzt behandelt werden. Bereits seit einem Jahr können niedergelassene Ärzte diese "Videosprechstunde" abrechnen und somit ihren "entfernten" Patienten eine unkompliziertere Nachbehandlung ermöglichen.

"Das heißt: Hausarzt plus Telemedizin auf dem sind der Regelversorgung in der Metropole nicht unterlegen. Das ist unsere Hypothese."

Ob seine Forschungen das bestätigen, will Köhler in diesem Jahr bekannt geben. Doch klar ist schon jetzt: Telemedizin ist kein Allheilmittel, hilft nicht bei allen Krankheiten. Auch müssen Hausärzte und Kardiologen an Bord sein. Köhler hat über 300 Ärzte besucht, wollte sie für sein Projekt gewinnen:

"Ein Drittel sagt: Finde ich super, mache ich sofort mit. Ein Drittel sagt: Warte erstmal ab. Und ein Drittel sagt: Raus. Raus!"

"Es ist ja die Frage: Wer soll eigentlich diese Daten überwachen und warum sollte er das tun?"

Wolfgang Greiner, der Gesundheitsökonom aus Bielefeld, hat viele solcher telemedizinischen Projekte untersucht. Es sei noch nicht erforscht, bei welchen Problemen die Fernüberwachung von Patienten wirklich hilft. Klar sei aber: Ärzte brauchen einen Anreiz mitzumachen.

"Ein Hausarzt, der morgens um acht die Praxis betritt und sie abends um acht wieder verlässt, der muss erstmal überzeugt werden, dass er sich zwischendurch auch noch mal die Zeit nimmt, dass er diese Daten, die dann gegebenenfalls bei ihm eintreffen von seinen Patienten noch mal anschaut. Er wird nach einer Weile, wenn das eine sinnvolle Anwendung ist, den Vorteil erkennen. Aber auch dann ist natürlich die Frage, in welcher Form er dafür honoriert wird."

"Ich sterbe früher, weil ich am falschen Ort wohne."

Per Telemedizin könnten Patienten auf dem Land überwacht und in enger Absprache mit dem Hausarzt behandelt werden. Bereits seit einem Jahr können niedergelassene Ärzte diese "Videosprechstunde" abrechnen und somit ihren "entfernten" Patienten eine unkompliziertere Nachbehandlung ermöglichen.

"Das heißt: Hausarzt plus Telemedizin auf dem sind der Regelversorgung in der Metropole nicht unterlegen. Das ist unsere Hypothese."

Ob seine Forschungen das bestätigen, will Köhler in diesem Jahr bekannt geben. Doch klar ist schon jetzt: Telemedizin ist kein Allheilmittel, hilft nicht bei allen Krankheiten. Auch müssen Hausärzte und Kardiologen an Bord sein. Köhler hat über 300 Ärzte besucht, wollte sie für sein Projekt gewinnen:

"Ein Drittel sagt: Finde ich super, mache ich sofort mit. Ein Drittel sagt: Warte erstmal ab. Und ein Drittel sagt: Raus. Raus!"

"Es ist ja die Frage: Wer soll eigentlich diese Daten überwachen und warum sollte er das tun?"

Wolfgang Greiner, der Gesundheitsökonom aus Bielefeld, hat viele solcher telemedizinischen Projekte untersucht. Es sei noch nicht erforscht, bei welchen Problemen die Fernüberwachung von Patienten wirklich hilft. Klar sei aber: Ärzte brauchen einen Anreiz mitzumachen.

"Ein Hausarzt, der morgens um acht die Praxis betritt und sie abends um acht wieder verlässt, der muss erstmal überzeugt werden, dass er sich zwischendurch auch noch mal die Zeit nimmt, dass er diese Daten, die dann gegebenenfalls bei ihm eintreffen von seinen Patienten noch mal anschaut. Er wird nach einer Weile, wenn das eine sinnvolle Anwendung ist, den Vorteil erkennen. Aber auch dann ist natürlich die Frage, in welcher Form er dafür honoriert wird."

Die bezahlte Videosprechstunde sei da ein guter Anfang. Aber Telemedizin braucht auch Patienten, die mitmachen wollen - und können.

Arbeit am Patienten - auch am Bildschirm© picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini

Professor Friedrich Köhler vom Telemedizin-Projekt der Charité: "Ein Patient sagte, ich würde das gern machen, aber meine Frau ist sauer, weil sie noch mehr putzen muss. Sie will die Geräte nicht putzen, die würden ja einstauben. Und dann sagt die Ehefrau, nein, ich will das nicht und dann konnte der Patient nicht mitmachen. Er ist nicht dabei. Ehefrau war nicht zu überzeugen und dann können wir nichts tun."

***

"Ja, Guten Tag. Philip Banse ist hier, ich hatte heute Vormittag schon mal angerufen. Es geht um diese Patientenakte von mir und den Antibiotika-Einsatz. Sie hatten gesagt 14.30 Uhr. Das habe ich nicht ganz geschafft, weil sich der Termin ein bisschen gezogen hat. Aber vielleicht können wir das morgen Vormittag noch klären. Vielleicht können Sie ja auch anrufen: Philip Banse. Danke nochmal, tschüss! Anrufbeantworter. Wenn man Patienteninformationen, Patientenakten anfordern will, soll man ein Fax schicken."

Wäre es nicht praktisch, wenn all diese Informationen bei mir wären? Rezepte, Arztbriefe, Diagnosen, Abrechnungen, Therapiepläne, Röntgenbilder, Medikationen? In einer App? Schön übersichtlich sortiert, jederzeit griffbereit, und ich könnte von Fall zu Fall entscheiden, wer Zugriff bekommt: Hausarzt, Facharzt, Apotheker? Diese Idee ist mindestens zehm Jahre alt und heißt "Digitale Gesundheitsakte".

Der Krankenkassenberater Karsten Knöppler: "Wenn ich also 70 bin und vier Erkrankungen gleichzeitig habe, wenn ich Diabetes, Übergewicht parallel habe, bettlägerig bin und noch eine Altersdepression habe, dann ist es total wichtig, dass die verschiedenen Akteure, einen gemeinsamen Wissenstand haben und den auch tagesaktuell haben. Und da ist das Potenzial der Akte."

Wäre es nicht praktisch, wenn all diese Informationen bei mir wären? Rezepte, Arztbriefe, Diagnosen, Abrechnungen, Therapiepläne, Röntgenbilder, Medikationen? In einer App? Schön übersichtlich sortiert, jederzeit griffbereit, und ich könnte von Fall zu Fall entscheiden, wer Zugriff bekommt: Hausarzt, Facharzt, Apotheker? Diese Idee ist mindestens zehm Jahre alt und heißt "Digitale Gesundheitsakte".

Der Krankenkassenberater Karsten Knöppler: "Wenn ich also 70 bin und vier Erkrankungen gleichzeitig habe, wenn ich Diabetes, Übergewicht parallel habe, bettlägerig bin und noch eine Altersdepression habe, dann ist es total wichtig, dass die verschiedenen Akteure, einen gemeinsamen Wissenstand haben und den auch tagesaktuell haben. Und da ist das Potenzial der Akte."

***

"Das ist richtig. Was die Medikation betrifft, ist eine bessere Vernetzung zwischen den Praxen sicher sinnvoll."

Die Berliner Hausärztin Sabine Mensching hat viele ältere Patienten. Die besuchen oft auch noch Fachärzte, die wiederum eine ganze Reihe verschiedener Medikamente verschreiben. Will Hausärztin Mensching ihrerseits ein neues Medikament verschreiben, muss sie wissen, was ihre Patienten noch so schlucken. Sonst kann es üble Nebenwirkungen geben.

"Und viele Patienten wissen nicht, was sie nehmen. Wenn Sie fragen: 'Ja, da ist die kleine Rosafarbene hier, die ich noch nehme.' Aber eigentlich wissen sie es nicht."

"Das ist der einzige Weg für Sie rauszufinden, was Patienten nehmen?"

"Wenn ich sie frage: ja. Es gibt inzwischen Medikationspläne, die müssen gedruckt werden, das liegt aber meist in der Hand der Hausärzte. Wenn der Patient den Plan nicht mithat, weiß der Orthopäde nicht, was er nimmt. Das lässt sich bestimmt verbessern, das ist richtig."

Die Berliner Hausärztin Sabine Mensching hat viele ältere Patienten. Die besuchen oft auch noch Fachärzte, die wiederum eine ganze Reihe verschiedener Medikamente verschreiben. Will Hausärztin Mensching ihrerseits ein neues Medikament verschreiben, muss sie wissen, was ihre Patienten noch so schlucken. Sonst kann es üble Nebenwirkungen geben.

"Und viele Patienten wissen nicht, was sie nehmen. Wenn Sie fragen: 'Ja, da ist die kleine Rosafarbene hier, die ich noch nehme.' Aber eigentlich wissen sie es nicht."

"Das ist der einzige Weg für Sie rauszufinden, was Patienten nehmen?"

"Wenn ich sie frage: ja. Es gibt inzwischen Medikationspläne, die müssen gedruckt werden, das liegt aber meist in der Hand der Hausärzte. Wenn der Patient den Plan nicht mithat, weiß der Orthopäde nicht, was er nimmt. Das lässt sich bestimmt verbessern, das ist richtig."

Ein weiteres Argument für eine digitale Gesundheitsakte: Doppeluntersuchungen. Unnötige Mehrfachuntersuchungen kosten pro Jahr bis zu 16 Milliarden Euro, schätzen Forscher. Außerdem sind sie für Patienten ein unnötiges Risiko.

Eine Altenpflegerin in einem Pflegeheim für demenzerkrankte Menschen schaut sich einen Ordner mit Patientenakten an© picture alliance / dpa

Hausärztin Mensching: "Es werden so viele Röntgenbilder oder dergleichen noch Mal gemacht, weil man den Befund nicht hat. Oder wenn es in einem anderen Haus gemacht wurde, dann gibt es einen schriftlichen Befund, aber nicht das Bild selber. Das heißt, man macht es noch einmal, um das Bild zu sehen. Der schriftliche Befund reicht dann nicht."

***

"Ich gebe hier mal meine Gesundheitskarte."

Auf dieser Karte sollte eigentlich längst so eine Gesundheitsakte gespeichert sein. Dieser Plan ist seit mindestens zehn Jahren auf der politischen Agenda und sollte längst Wirklichkeit sein. Zwar haben heute Millionen Versicherte eine elektronische Gesundheitskarte im Portemonnaie - sie wurde über elf Jahre entwickelt und hat über 2 Milliarden Euro gekostet – aber eine Gesundheitsakte sucht man bis heute auf der Karte vergebens.

"Im Moment sieht man ausschließlich den Vor- und Nachnamen des Patienten, man sieht das Geburtsdatum, das Geschlecht, den Wohnort - und Land. Deutschland. Das war's. Mehr sehen wir im Moment nicht."

Der Bund der Steuerzahler listet die elektronische Gesundheitskarte in seinem Schwarzbuch als "skandalöses Beispiel". Die verwendete Technik sei nach elf Jahren Entwicklung veraltet. Patienten hätten immer noch keine Hoheit über ihre eigenen Daten.

"Gescheitert ist das bisher jedenfalls daran, dass es eine ganze Reihe von Spielern im Gesundheitswesen gibt, die im Grunde genommen für sich keine kurzfristigen Vorteile aus der Digitalisierung sehen", sagt Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner aus Bielefeld.

"Wenn es wirklich Nutzen haben soll, dann müssen da 200.000 Leistungserbringer in Deutschland angekoppelt sein. Es muss automatisch befüllt werden. Nur dazu muss ich den Wunsch bei allen schaffen, es auch zu nutzen. Bei jedem einzelnen Arzt in Deutschland. Oder jeder einzelnen Apotheke und jeder einzelnen Klinik", sagt der Krankenkassenberater Karsten Knöppler.

"Ich glaube, die Politik war in Deutschland nicht mutig genug, da eine klare Vorgabe zu machen. Den Mut muss man haben, aber dafür braucht man einen Plan, eine Strategie, an der sich die Gesetzgebung orientieren kann. Und die besteht in Deutschland nicht."

Auf dieser Karte sollte eigentlich längst so eine Gesundheitsakte gespeichert sein. Dieser Plan ist seit mindestens zehn Jahren auf der politischen Agenda und sollte längst Wirklichkeit sein. Zwar haben heute Millionen Versicherte eine elektronische Gesundheitskarte im Portemonnaie - sie wurde über elf Jahre entwickelt und hat über 2 Milliarden Euro gekostet – aber eine Gesundheitsakte sucht man bis heute auf der Karte vergebens.

"Im Moment sieht man ausschließlich den Vor- und Nachnamen des Patienten, man sieht das Geburtsdatum, das Geschlecht, den Wohnort - und Land. Deutschland. Das war's. Mehr sehen wir im Moment nicht."

Der Bund der Steuerzahler listet die elektronische Gesundheitskarte in seinem Schwarzbuch als "skandalöses Beispiel". Die verwendete Technik sei nach elf Jahren Entwicklung veraltet. Patienten hätten immer noch keine Hoheit über ihre eigenen Daten.

"Gescheitert ist das bisher jedenfalls daran, dass es eine ganze Reihe von Spielern im Gesundheitswesen gibt, die im Grunde genommen für sich keine kurzfristigen Vorteile aus der Digitalisierung sehen", sagt Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner aus Bielefeld.

"Wenn es wirklich Nutzen haben soll, dann müssen da 200.000 Leistungserbringer in Deutschland angekoppelt sein. Es muss automatisch befüllt werden. Nur dazu muss ich den Wunsch bei allen schaffen, es auch zu nutzen. Bei jedem einzelnen Arzt in Deutschland. Oder jeder einzelnen Apotheke und jeder einzelnen Klinik", sagt der Krankenkassenberater Karsten Knöppler.

"Ich glaube, die Politik war in Deutschland nicht mutig genug, da eine klare Vorgabe zu machen. Den Mut muss man haben, aber dafür braucht man einen Plan, eine Strategie, an der sich die Gesetzgebung orientieren kann. Und die besteht in Deutschland nicht."

Vorwurf: Ärzteschaft wollte Transparenz verhindern

Stattdessen überlies die Politik dieses Jahrhundertvorhaben Gesundheitsakte der "Gematik", einer Firma mit Sitz in Berlin, an der alle wesentlichen Lobbygruppen des Gesundheitssystems beteiligt sind: Krankenhäuser, Apotheker, Krankenkassen, Ärzte.

"Und die sind alle mit am Tisch. Man hat versucht, wirklich – anders als in Österreich – die Ärzte in entscheidender Position mit einzubauen. Und das hat sich, muss man heute sagen, im Grunde genommen nicht bewährt."

"Es gab lange Verhandlungen darum, Daten nicht preiszugeben. Das hat die Ärzteschaft lange Zeit geschafft, das zu verhindern sozusagen, um eben keine Transparenz bieten zu müssen", sagt der Krankenkassenberater Karsten Knöppler.

"Und die sind alle mit am Tisch. Man hat versucht, wirklich – anders als in Österreich – die Ärzte in entscheidender Position mit einzubauen. Und das hat sich, muss man heute sagen, im Grunde genommen nicht bewährt."

"Es gab lange Verhandlungen darum, Daten nicht preiszugeben. Das hat die Ärzteschaft lange Zeit geschafft, das zu verhindern sozusagen, um eben keine Transparenz bieten zu müssen", sagt der Krankenkassenberater Karsten Knöppler.

Die Ärzte-Lobbyisten hätten Angst gehabt, dass ihre Abrechnungen transparent werden, Behandlungen für alle nachvollziehbarer werden und Behandlungsfehler auffliegen, wenn alle Daten automatisch in einer Gesundheitsakte landen.

***

Die Hausärztin Sabine Mensching merkt, dass die Bundesregierung vor zwei Jahren ein E-Health-Gesetz verabschiedet hat und nun Druck macht, die Branche gezwungen hat, wenigstens eine Art "Gesundheitsakte light" einzuführen.

"Also bis Mitte des Jahres sollen die medizinischen Notfalldaten kommen, bis zum Ende des Jahres ein Medikationsplan."

"Also bis Mitte des Jahres sollen die medizinischen Notfalldaten kommen, bis zum Ende des Jahres ein Medikationsplan."

Krankenkassenkarten© dpa / Robert Schlesinger

Um im Notfall etwa die Blutgruppe eines Patienten aus dessen Gesundheitskarte auslesen zu können oder verschriebene Medikamente auf die Karte schreiben zu können, muss Hausärztin Mensching für einige Tausend Euro neue Geräte anschaffen. Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser sollen an eine neue Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden, eine Art medizinisches Datennetz also. Und warum machen die Ärzte jetzt mit?

"Die Praxen kriegen eine Bezuschussung. Die läuft seit Sommer 2017. Da gab's noch überhaupt keine Geräte. Und diese Bezuschussung ist abgestaffelt: Jedes Quartal wird's ein bisschen weniger, so dass man doch sehr, sehr forciert wird, das jetzt auch rasch zu machen. Aber wenn kaum Anbieter da sind, funktioniert das auch nicht so gut."

Und wenn die Ärzte die neue Technik nicht rechtzeitig kaufen und einbauen, bekommen sie ein Prozent weniger Honorar. Das wirkt.

"Es bewegt sich was, ja, weil: Jetzt soll es bewegt werden. Es ist jetzt vorgeben, und der Stein wird jetzt sehr ins Rollen gebracht."

"Die Praxen kriegen eine Bezuschussung. Die läuft seit Sommer 2017. Da gab's noch überhaupt keine Geräte. Und diese Bezuschussung ist abgestaffelt: Jedes Quartal wird's ein bisschen weniger, so dass man doch sehr, sehr forciert wird, das jetzt auch rasch zu machen. Aber wenn kaum Anbieter da sind, funktioniert das auch nicht so gut."

Und wenn die Ärzte die neue Technik nicht rechtzeitig kaufen und einbauen, bekommen sie ein Prozent weniger Honorar. Das wirkt.

"Es bewegt sich was, ja, weil: Jetzt soll es bewegt werden. Es ist jetzt vorgeben, und der Stein wird jetzt sehr ins Rollen gebracht."

Fruchtlose Diskussion und versenkte Milliarden

Nächstes Jahr sollen Patienten auch mit ihrer Gesundheitskarte auf eine elektronische Akte zugreifen können. Doch viele sind skeptisch, ob das klappt. Wie sicher werden diese sensiblen Patienten-Daten sein? Alle soll bequem und dennoch vertraulich sein – in der IT oft ein schwer aufzulösender Widerspruch.

Nach 15 Jahren fruchtloser Diskussion und vielen versenkten Milliarden ist noch immer keine vollständige, automatisch befüllte Gesundheitsakte in Sicht. Dabei sind die Patientendaten der Rohstoff für eine ganze Reihe neuer Dienstleistungen und ein Milliardenmarkt.

Krankenkassenberater Karsten Knöppler: "Und jetzt kommen eher private Initiativen, einzelne Akteure, die da reinströmen. Und alle fragen sich jetzt: Machen Google und Apple das Rennen mit ihren Angeboten, die aber internationale Angebote sind? Oder macht das Rennen auf der anderen Seite eine große Krankenkasse oder mehrere große Krankenkassen oder tatsächlich dann doch die 'Gematik'? Das ist so ein bisschen die Frage an der Stelle."

In Österreich hat der Staat die Krankenkassen zum Herrscher über die Gesundheitsakte gemacht und auch in Deutschland versuchen großen Krankenkassen, eine eigene Gesundheitsakte zu entwickeln und zum Standard zu machen. Und dann haben wir in einigen Jahren die Notfallakte der "Gematik", die Gesundheitsakte der Technikerkrankenkasse und die Gesundheitsakte der AOK, die alle möglicherweise nach unterschiedlichen Standards mit unterschiedlichen Daten befüllt werden. Kann gutgehen, muss aber nicht.

In Österreich hat der Staat die Krankenkassen zum Herrscher über die Gesundheitsakte gemacht und auch in Deutschland versuchen großen Krankenkassen, eine eigene Gesundheitsakte zu entwickeln und zum Standard zu machen. Und dann haben wir in einigen Jahren die Notfallakte der "Gematik", die Gesundheitsakte der Technikerkrankenkasse und die Gesundheitsakte der AOK, die alle möglicherweise nach unterschiedlichen Standards mit unterschiedlichen Daten befüllt werden. Kann gutgehen, muss aber nicht.

***

"So. Also ich mache hier die App schon mal auf. Du siehst hier, wir haben das als eine Art Tagebuch schon mal angelegt. In dem Tagebuch werden unterschiedliche Faktoren festgehalten, zum Beispiel Wetterfaktoren. Momentan sind das drei Stück: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Aber neben dem Wetter hast du eben auch unterschiedliche Tagebuchfaktoren, die jetzt eben für Migräne wichtig sind."

Stefan Greiner sitzt in einem Fabrikgebäude in Berlin-Kreuzberg und führt die App vor, die seine Firma "M-Sense" entwickelt, mitfinanziert vom Innovationsfonds der deutschen Krankenkassen.

"Unser Ziel ist es, die Migräne-Attacken zu reduzieren über die Methoden, die wir in der App zur Verfügung stellen."

In der App können Migräne-Patienten Faktoren festhalten, die ihre Migräne beeinflussen könnten. Basierend auf den Angaben schlägt die App auch Therapien vor. Über Standardfragen will die App auch schon verschiedene Kopfschmerzarten diagnostizieren:

"Ist es eine Migräne-Attacke? Ist es ein Spannungskopfschmerz? Ist das noch mal ein anderer Kopfschmerz? Also wir können schon automatisiert feststellen, was für eine Kopfschmerzart dort eigentlich vorliegt – über bestimmte standardisierte Abfragen, die wir in der App stellen. Das sind alles Vordiagnosen. Das bereiten wir auch für den Arzt auf. Es gibt einen PDF-Report, den ich dann direkt in die Arztpraxis schicken kann, direkt in das Softwaresystem von dem Arzt. Sehr viel Vorarbeit kann eigentlich digital gemacht werden, dass wirklich auch vom Gesundheitssystem her eine Entlastung stattfindet."

Stefan Greiner sitzt in einem Fabrikgebäude in Berlin-Kreuzberg und führt die App vor, die seine Firma "M-Sense" entwickelt, mitfinanziert vom Innovationsfonds der deutschen Krankenkassen.

"Unser Ziel ist es, die Migräne-Attacken zu reduzieren über die Methoden, die wir in der App zur Verfügung stellen."

In der App können Migräne-Patienten Faktoren festhalten, die ihre Migräne beeinflussen könnten. Basierend auf den Angaben schlägt die App auch Therapien vor. Über Standardfragen will die App auch schon verschiedene Kopfschmerzarten diagnostizieren:

"Ist es eine Migräne-Attacke? Ist es ein Spannungskopfschmerz? Ist das noch mal ein anderer Kopfschmerz? Also wir können schon automatisiert feststellen, was für eine Kopfschmerzart dort eigentlich vorliegt – über bestimmte standardisierte Abfragen, die wir in der App stellen. Das sind alles Vordiagnosen. Das bereiten wir auch für den Arzt auf. Es gibt einen PDF-Report, den ich dann direkt in die Arztpraxis schicken kann, direkt in das Softwaresystem von dem Arzt. Sehr viel Vorarbeit kann eigentlich digital gemacht werden, dass wirklich auch vom Gesundheitssystem her eine Entlastung stattfindet."

"Monitoring ist sicher ganz sinnvoll. Es ist gut, wenn der Patient sich selber beobachtet und das einträgt. Ich glaube aber, wenn eine App anfängt, es vorzusortieren, das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich, weil du damit natürlich schon eine Richtung vorgibst, die ich vielleicht anders bewerten würde", sagt die Hausärztin Sabine Mensching.

Eine App soll bei Migräne helfen.© imago/Ikon Images/Claus Lunau

Auch in Kliniken gibt es immer mehr Entscheidungsunterstützungssysteme, Maschinen also, die durch Daten lernen und dem Arzt Diagnosen vorschlagen.

"Ich finde es nicht so sinnvoll, wenn die Elektronik es schon eingruppiert, klassifiziert, diagnostiziert. Da braucht man irgendwann die Ärztin nicht mehr."

Nicht ganz, sagt App-Entwickler Stefan Greiner. Die Rolle des Arztes ändere sich, er könne sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dieses Jahr noch beginne eine umfangreiche klinische Studie, sagt M-Sense-Gründer Greiner: mit der Berliner Uni-Klinik Charité, Kopfschmerz-Kliniken und drei Krankenkassen.

"Es geht wirklich um einen klinischen Wirknachweis – eigentlich so ähnlich, wie das jedes Pharmaprodukt irgendwie auch nachweisen muss, dass es wirklich wirkt. Das ist das Ziel der Studie."

"Ich finde es nicht so sinnvoll, wenn die Elektronik es schon eingruppiert, klassifiziert, diagnostiziert. Da braucht man irgendwann die Ärztin nicht mehr."

Nicht ganz, sagt App-Entwickler Stefan Greiner. Die Rolle des Arztes ändere sich, er könne sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dieses Jahr noch beginne eine umfangreiche klinische Studie, sagt M-Sense-Gründer Greiner: mit der Berliner Uni-Klinik Charité, Kopfschmerz-Kliniken und drei Krankenkassen.

"Es geht wirklich um einen klinischen Wirknachweis – eigentlich so ähnlich, wie das jedes Pharmaprodukt irgendwie auch nachweisen muss, dass es wirklich wirkt. Das ist das Ziel der Studie."

Umstritten: Medizinischer Selbstcheck per App

Das ist der nächste große Baustein eines digitalisierten Gesundheitssystems: die App auf Rezept.

Smartphone Apps informieren, sortieren, diagnostizieren und therapieren. Alles in der Hand des Patienten. Ein besser informierter und vorbereiteter Patient – das soll auch Geld sparen, sagt Unternehmensberater Karsten Knöppler:

"Das Gesundheitshandeln des Patienten rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Die Menschen haben mehr Interesse, sich auch selber zu kümmern als früher. Sie sind informierter."

"In der Politik wird immer gesagt, wir müssen die Patienten mündig machen. Was wir versäumen, die Ärzte mündig zu machen, damit meine ich risikokompetent."

Gerd Gigerenzer ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und Chef des Harding-Zentrums für Risikokompetenz.

Gigerenzers These ist: Wenn Gesundheitsakten, Apps und Algorithmen die Patienten mündiger machen sollen, wenn sie selber entscheiden sollen, ob eine Untersuchung oder eine Operation nötig ist, dann müssen Patienten mit Wahrscheinlichkeiten hantieren können. Sie müssen Risiken korrekt einschätzen können. Können sie aber nicht, sagt Gigarenzer. Weder Patienten noch Ärzte.

Smartphone Apps informieren, sortieren, diagnostizieren und therapieren. Alles in der Hand des Patienten. Ein besser informierter und vorbereiteter Patient – das soll auch Geld sparen, sagt Unternehmensberater Karsten Knöppler:

"Das Gesundheitshandeln des Patienten rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Die Menschen haben mehr Interesse, sich auch selber zu kümmern als früher. Sie sind informierter."

"In der Politik wird immer gesagt, wir müssen die Patienten mündig machen. Was wir versäumen, die Ärzte mündig zu machen, damit meine ich risikokompetent."

Gerd Gigerenzer ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und Chef des Harding-Zentrums für Risikokompetenz.

Gigerenzers These ist: Wenn Gesundheitsakten, Apps und Algorithmen die Patienten mündiger machen sollen, wenn sie selber entscheiden sollen, ob eine Untersuchung oder eine Operation nötig ist, dann müssen Patienten mit Wahrscheinlichkeiten hantieren können. Sie müssen Risiken korrekt einschätzen können. Können sie aber nicht, sagt Gigarenzer. Weder Patienten noch Ärzte.

Gigarenzer hat die Medizin-Absolventen der Charité getestet: Können sie mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten umgehen?

"In der Medizin ist so gut wie jedes Ergebnis ein statistisches."

Bei Gigarenzers Test fiel die Hälfte der Mediziner durch.

"Das bedeutet, dass diese zukünftigen Ärzte einen wissenschaftlichen Artikel nicht verstehen, weil sie die Konzepte nicht verstehen und statistisches Denken nicht können."

Und das gelte erst recht, für die ach so mündigen Patienten mit ihren Apps.

"Was heißt denn das in der Praxis? Sollen wir bei der Digitalisierung auf Pause drücken und bei allen Apps auf Pause drücken, bis alle Bundesbürger einen Test ablegen und ihre Quellenkritik, medizinische Informationsfähigkeit, belegen."

"Nun, so könnte man das sagen: Wir müssen erstmal die Menschen kompetent machen. Und nicht nur Geld in die Industrie stecken. Das heißt: Bevor wir die Früchte der Digitalisierung einsammeln können, müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen. Und die Einsicht fehlt."

"In der Medizin ist so gut wie jedes Ergebnis ein statistisches."

Bei Gigarenzers Test fiel die Hälfte der Mediziner durch.

"Das bedeutet, dass diese zukünftigen Ärzte einen wissenschaftlichen Artikel nicht verstehen, weil sie die Konzepte nicht verstehen und statistisches Denken nicht können."

Und das gelte erst recht, für die ach so mündigen Patienten mit ihren Apps.

"Was heißt denn das in der Praxis? Sollen wir bei der Digitalisierung auf Pause drücken und bei allen Apps auf Pause drücken, bis alle Bundesbürger einen Test ablegen und ihre Quellenkritik, medizinische Informationsfähigkeit, belegen."

"Nun, so könnte man das sagen: Wir müssen erstmal die Menschen kompetent machen. Und nicht nur Geld in die Industrie stecken. Das heißt: Bevor wir die Früchte der Digitalisierung einsammeln können, müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen. Und die Einsicht fehlt."

***

"Ja, schönen guten Tag, Philip Banse ist hier. Ich hatte vor zwei Wochen mal angerufen, letzte Woche mal angerufen. Und jetzt versuche ich es noch einmal. Es geht um die Krankenakte von mir und die Informationen über die Antibiotika. Würde mich da immer noch über einen Rückruf freuen. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Super, vielen Dank! Tschüss."