Moderne Nomaden

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Das hört sich verführerisch an. Gleichzeitig bringt es aber ungeahnte Probleme mit sich. © imago / Westend61 / Gustafsson

Die Illusion von der selbstbestimmten Arbeit

30:00 Minuten

Corona hat mobiles Arbeiten selbstverständlich gemacht. Das Homeoffice kann am Strand sein. Während digitale Nomaden die neue Freiheit und Unabhängigkeit rühmen, erleben andere die Schattenseiten der mobilen Arbeitswelt, LKW-Fahrer beispielsweise.

„Wir sind hier zu viert. Es ist sehr schwierig, jetzt eine Wohnung zu finden. Letztes Jahr hatten wir eine tolle Wohnung, eine Villa. Wir hatten sogar Meerblick. Aber ich kann mich so auf jeden Fall nicht beschweren“, erzählt Tommaso. Er sitzt vor seinem Laptop und grinst in die Webcam. Mittagspause auf Teneriffa.

Alles habe zufällig angefangen. „Ich war eine Woche im Urlaub im November 2020, das war ein schwieriges Jahr.“ Er habe die Resturlaubstage in Teneriffa genommen. „Als ich kurz vor meinem Rückflug war, habe ich mich spontan entschieden, zumindest einen Monat zu bleiben und mit meinem Laptop zu arbeiten, weil es keinen Sinn machen würde, in meiner Wohnung alleine zu sitzen. Ich habe die Sonne genossen, und es gab auch viele Leute, die dasselbe gemacht haben.“

Aus vier Wochen werden schnell einige Monate. Ob Kanaren oder Köln – für den jungen ITler aus Nordrhein-Westfalen macht es keinen Unterschied, wo er coronabedingt im Homeoffice arbeitet. „Ich habe eine stabile Verbindung, ich kann Videocall machen, ich kann an Meetings teilnehmen. Ich habe sowieso mit meinen Kollegen nur virtuell unsere Arbeit gefüllt.“ Natürlich wisse seine Firma Bescheid. „Ich habe alles transparent gemacht, mein Manager hat das freigegeben, mein Kunde weiß Bescheid.“

Anfangs wohnt der 34-Jährige im Hostel, findet aber schnell Gleichgesinnte, andere ITler für eine Vierer-WG, erzählt der gebürtige Italiener. Sie alle arbeiten fast im selben Bereich. „Wir haben diese Wohnung als Co-Working transformiert. Wir machen auch etwas zusammen nach der Arbeit. Deswegen freue ich mich sehr.“

Coronapandemie als Katalysator

Der Wandel der Arbeitswelt und seine sozialen Folgen beschäftigen Yvonne Lott seit Jahren. Sie sei am Thema „mobiles Arbeiten, Homeoffice dran. Immer im Zusammenhang mit Work-Life-Balance, mit Gesundheit, mit sozialer Ungleichheit.“

Sie forscht für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. „Mobiles Arbeiten“, das war für die Mehrheit der Arbeitgeber lange unvorstellbar, sagt Lott. Dabei könnten bis zur 40 Prozent aller Jobs auch jenseits der Betriebsadresse erledigt werden.

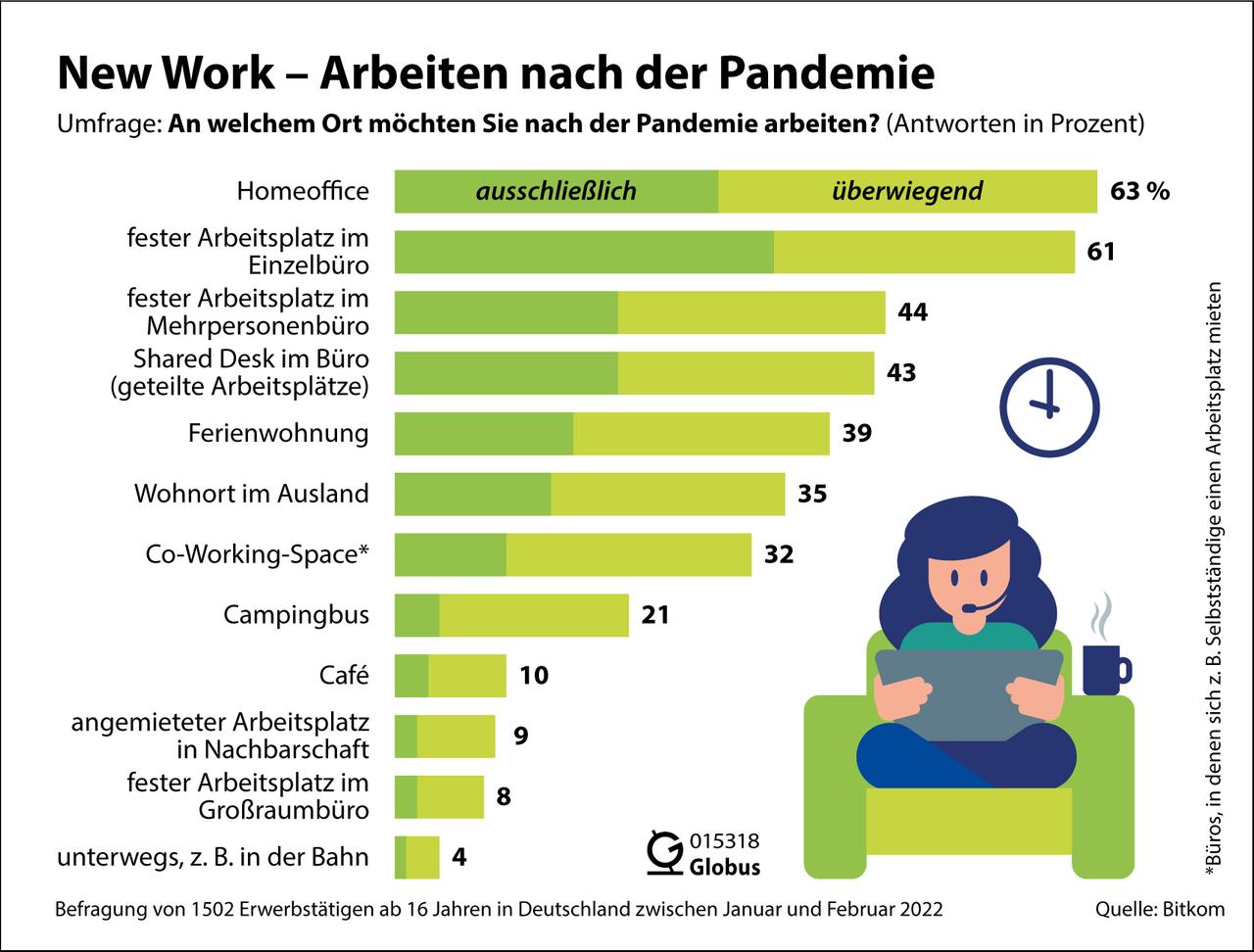

Vor die Wahl gestellt, möchten 63 Prozent der Erwerbstätigen überwiegend oder vollständig im Homeoffice arbeiten.© dpa infografik / Fred Bökelmann / Sophie Lauterbach

Die Coronapandemie hat diese theoretische Möglichkeit in vielen Fällen zur betrieblichen Praxis werden lassen. Alles sei förmlich „explodiert“, sagt Lott. „Weil natürlich alle wissen wollten, wie gehen wir jetzt damit um? Was sollen wir eigentlich tun? Es waren eigentlich vielmehr Suche nach Antworten und nach Handlungshinweisen, was eigentlich gemacht werden muss, um damit eigentlich auch umzugehen, mit dieser extremen Mobilität. Das habe ich wahrgenommen in den letzten zwei Jahren.“

Mittlerweile findet sich der Begriff „mobiles Arbeiten“ in vielen Betriebsvereinbarungen. Er hat oft den alten Begriff „Telearbeit“ abgelöst. Denn der bringt für alle Beteiligten etliche Verpflichtungen mit sich. Ebenso wie die Bezeichnung „Homeoffice“, „wo der Arbeitgeber wirklich verpflichtet ist, nach Hause zu kommen, den Arbeitsplatz einzurichten, zu gucken, ob der Stuhl auch ergonomisch ist et cetera.“

Das würden viele Arbeitgeber und auch viele Beschäftigte nicht wollen. „Darum hat man sich auf diesen etwas vagen Begriff von dem mobilen Arbeiten geeinigt. Das ist eben auch das, was die Arbeitgeber oft präferieren, das ist so ein bisschen voraussetzungslos.“ Und eigentlich wisse man auch nicht so genau, was es eigentlich sei: Mobiles Arbeiten, das könne zu Hause stattfinden, im Café, im Park oder im Flugzeug.

Fast wie Urlaub

„Am Anfang habe ich viele Leute kennengelernt, beim Surfen“, sagt Tommaso. „Das ist ein individueller Sport. Aber das Wasser ist voll von Leuten, die dieselben Interessen haben. Deshalb ist es einfach, neue Leute kennenzulernen. Es gibt eine riesige Community von diesen digitalen Nomaden.“ Mobiles Arbeiten auf Teneriffa – für Tommaso fühlt sich das ein wenig wie Urlaub an. Auch wenn er – wegen der Zeitverschiebung – schon morgens um sieben Uhr am Rechner sitzen muss: Nach seinem achtstündigen Arbeitstag bleibt genug Zeit für Unternehmungen.

Nach der Arbeit gleich zum Surfen an den Strand: Home Office macht es möglich.© imago images / Pacific Press Agency / Mercedes Menendez

Inzwischen hat er auch eine Freundin. Sie stammt von Teneriffa und arbeitet im Tourismus. Ein Grund mehr, die Zelte in Köln abzubrechen und sich den digitalen Nomaden anzuschließen. Aber Tommaso schüttelt den Kopf. Digitale Nomaden seien eigentlich Leute, die ihre Wohnung verlassen haben, ihren Standort sehr oft wechseln. „Das ist natürlich spannend, aber hat auch viele Nachteile. Aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass es nicht so einfach ist, tiefe Freundschaft aufzubauen. Natürlich habe ich viele Leute kennengelernt, aber etwas zu bauen, Beziehungen. Das ist schwierig.“

Und deshalb hat Tommaso entschieden: „Ich hoffe natürlich, dass die Lage wieder hundert Prozent old fashion zurückgeht. Dann freue ich mich sehr, 100 Prozent in Deutschland zu bleiben. Natürlich habe ich den Plan, ab und zu ein paar Monate hier zu verbringen – wegen des Winters.“ Ansonsten sei er aber sehr froh, in Köln zu leben. „Jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wie das weitergeht. Wird das jetzt kassiert und werden die zurückbeordert ins Büro?“

Entkopplung von Arbeits- und Wohnort

Der Trend zum mobilen Arbeiten wird die Gesellschaft weiter verändern. Das steht für Yvonne Lott fest. Doch wer kann, wer darf, wer muss mobil arbeiten? All das sind offene Fragen.

Die Entkopplung von Arbeits- und Wohnort hat sich in den letzten Jahren verstärkt. „Eine eindeutige Entwicklung hin zu mehr Pendlern, weiteren Pendelstrecken und längeren Pendelzeiten“, diagnostiziert die Techniker-Krankenkasse in ihrer Studie „Mobilität in der Arbeitswelt“. Dazu analysierte sie 2018 die Daten von rund vier Millionen Versicherten. Fazit: “In der heutigen Arbeitswelt zeichnet sich eine kontinuierliche Steigerung der räumlichen Mobilität von Erwerbstätigen ab.“ Arbeits- und Wohnort entfernen sich tendenziell immer weiter voneinander.

„Ich würde denken, dass es wahrscheinlich in 20 Jahren völlig normal ist, nicht da zwangsläufig zu wohnen, wo gearbeitet wird“, sagt Lott. „Das haben wir ja jetzt schon in Ansätzen. Wir haben das ja viel bei den Wissenschaftlerinnen, die schon immer mobil sein mussten, von einer Uni zur nächsten und gucken, wo der nächste Job ist. Aber da will man nicht mit Kind und Kegel umziehen.“

Von Uni zu Uni

„Mir war relativ bald klar, dass ich in Trier nicht bleiben konnte, weil in Trier gab es kein Geld, die Uni ist sehr klein, die Projekte waren alle noch in der Antragsphase“, erzählt Politikwissenschaftler Lukas Gomber. Die Projekte seien am Ende übrigens nicht angenommen worden. „Aber hätte ich auf die Anträge gewartet, hätte das anderthalb Jahre gedauert, ohne Geld. „Das wäre keine Perspektive gewesen. Und da war klar, dass ich mir etwas anderes suchen muss.“

Politische Theorie ist Lukas Gombers Spezialgebiet. Schon früh steht für ihn fest, dass er an der Uni Karriere machen will und dass er dafür mobil sein muss: „Ich habe mich einfach auf alles beworben, was in Frage kam. Meine erste Stelle war in Flensburg. Es war eine Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Schwangerschaftsvertretung. Schlechter kann man es nicht erwischen, was die Arbeitsbedingungen angeht.“

Nur Lehre, keine Forschung, und damit auch kein Fortschritt bei der Doktorarbeit, dafür ein Umzug quer durch die Republik: 700 Kilometer. Seine Frau, sie ist Archäologin, zieht mit. „Das war keine Überraschung, weil ich das immer schon gesagt hatte: Ich will unbedingt Uni machen.“ Soweit sei die Frage klar gewesen: „Muss man eine gewisse räumliche Flexibilität haben? Ja, die muss man haben.“

Befristete Verträge, wenige Lehrstühle

Die meisten Verträge für Wissenschaftler an Universitäten sind heute befristet. Die Verlängerungsmöglichkeiten begrenzt, die Anzahl der Lehrstühle übersichtlich. So zieht eine Karawane von Akademikern rastlos durch die Unilandschaft.

Am Horizont lockt die Professur. Doch der Weg dorthin ist lang und steinig. „Ein Semester habe ich Flensburg gearbeitet, dann bekam ich die Stelle in Göttingen, habe die Stelle in Flensburg aber nicht aufgegeben“, sagt Gomber. „Meine Frau war noch in Flensburg. Ich wollte auch das Team nicht im Stich lassen. Also habe ich eine Viertel-Stelle in Flensburg gehabt und eine halbe Stelle in Göttingen und bin zwischen Göttingen und Flensburg hin und her gependelt, ein halbes Jahr. Das war sehr anstrengend und hat mir auch, glaube ich, gezeigt, dass ich diese Pendelei auf Dauer nicht machen will.“

Prekäre Arbeitsverhältnisse an Hochschulen – ein Dauerthema: Hier protestieren Beschäftigte der Uni Kassel 2000 gegen befristete Verträge.© picture alliance / dpa / Uwe Zucchi

Seine Frau bekommt ein Kind, nimmt Elternzeit. Dann wird Gombers Vertrag an der Uni Göttingen nicht verlängert. Eigentlich wäre jetzt der nächste Umzug fällig gewesen. Doch Lukas Gomber und seine Frau wollen nicht mehr. „Wir wollen nicht jedes Mal neu anfangen. Meine Frau hatte in Göttingen nur ihre Elternzeit verbracht, und wir wussten, dass wir nach der Elternzeit eine langfristigere Perspektive brauchen. Das war dann der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen: Wir können nicht wieder in das nächste Nest ziehen.“

Lukas Gomber entscheidet sich schweren Herzens gegen eine Wissenschaftskarriere. Er findet eine Stelle im Hamburg, arbeitet heute in einer Unternehmensberatung. Wir haben unsere Entscheidung nicht bereut, sagt er. Die ganze Familie ist jetzt viel entspannter. Er könne sich zwar vorstellen, nochmal aus Hamburg wegzuziehen, aber nicht aufgrund des Jobs. „Das gehört zu den tollen Freiheiten, die mein Job jetzt hat: Ich kann arbeiten, wo ich will und wie ich will. Ich bin quasi total flexibel und brauche nur eine Internetleitung. Alles andere ist egal. Das ist fantastisch.“

Virtuelle Präsenz ist selbstverständlich

„Wir haben ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter in Berlin, von unseren 35. Es gibt einen guten Teil, die von anderen Standorten in Deutschland arbeitet“, sagt Josefine Loewe. Sie sitzt mit ihrem Kollegen an einem großen Besprechungstisch in einer Remise, einem top renovierten Stallgebäude, im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Die 32-Jährige denkt kurz nach, überlegt, wo ihr Team gerade arbeitet. „Zum Beispiel haben wir fünf Leute aus NRW. Wir werden jemanden aus Frankfurt bekommen. Wir haben jemand in Süddeutschland. Aktuell sind zwei auf den Kanaren, Las Palmas, Gran Canaria, eine auf Teneriffa. Eine ist in Australien zeitweise. Die kommt auch gebürtig daher. Es ist flexibel schwankend.“

„Work around the world” – das gehört hier bei Kooku zur möglichen Arbeitsplatzbeschreibung. Das Unternehmen arbeitet im Recruitment, also der Personalgewinnung und -vermittlung. Es sucht vor allem für Start-ups in Deutschland dringend benötigtes Personal.

Aber egal, wo die Kooku-Mitarbeiter sitzen: Die Arbeitszeiten orientieren sich an den deutschen Bürozeiten. Virtuelle Präsenz ist schon lange selbstverständlich. „Das ist vielleicht nicht überall der Fall, dass ständige Erreichbarkeit auch ständig gegeben ist und auch Sichtbarkeit“, so Loewe. „Gerade, wenn du ein Team leitest, musst du ja trotzdem den Überblick haben: Was machen meine Kollegen, passt das alles? Da auch regelmäßig in die Kommunikation zu gehen und auch gut zu kommunizieren, war auf jeden Fall ein Learning.“

Jung und kinderlos

Seit diesem Jahr leitet Loewe den Bereich „growth and success“, wie es hier heißt, also Wachstum und Erfolg. Sie ist die Schnittstelle zwischen Kunden und Mitarbeitern. Dabei hilft ihr auch die jahrelange Erfahrung als Digital-Nomadin. Seit Corona spiele sich viel in Europa ab. „Mallorca, Portugal, Spanien. Die Jahre zuvor Bali, Sri Lanka, Australien, Thailand. Man muss ein bisschen die Zeitzone beachten. Das heißt, Richtung Westen fliegen bietet sich nicht so an. Richtung Osten fliegen ist schon einfacher“, um sich mit den deutschen Arbeitszeiten zu synchronisieren.

Um neun Uhr morgens ist es in Sydney 18 Uhr. Ein achtstündiger Arbeitstag endet dann dort um zwei Uhr morgens. „Der Großteil der Digital-Nomaden ist 25 bis 35 und kinderlos. Aber man sieht mittlerweile auch Familien.“ Die Väter würden arbeiten, die Mutter die Kinder betreuen. Doch der Großteil sei jung.

Das Klischee von Freiheit und Unabhängigkeit

„Ich glaube, die sogenannten Digital-Nomaden wollen sich mit diesem Begriff diesen Geruch von Abenteuer anhängen“, sagt Annegret Nippa. „Und noch so ein Klischee, mit dem die Nomaden immer versehen werden, ist Unabhängigkeit und Freiheit.“ Sie wiegt lächelnd den Kopf, zündet sich dann erstmal eine selbstgedrehte Zigarette an. Über Jahrzehnte hat die Professorin sich mit Nomaden beschäftigt, sie begleitet und befragt: in Syrien, im Iran, in der Mongolei. Seit ein paar Jahren ist Nippa im Ruhestand.

Diese Medaille hat tatsächlich zwei Seiten“, sagt sie. „Gegenüber zu einem existierenden Staat hat eine nomadische Gesellschaft natürlich Freiheit, die anders geartet ist, intensiver ist, als die der Stadtbewohner und der Dörfler.“

Eine Gesellschaft in Bewegung. Mobilität als Lebensprinzip. Ein Gegenentwurf zur Welt der Sesshaften. Fremdes fasziniert oft, sagt die Ethnologin, lädt zu Projektionen ein, bietet Platz für eigenes Wunschdenken. „Innerhalb der Gesellschaft ist das mit der Freiheit nicht so doll. Da wirken die Gesetze, die in eng aufeinander bezogenen Gruppen überall wirksam sind. Die interne Kontrolle ist groß, gravierend. Sie allein garantiert das Bestehen dieser Gruppe.“ Und die Mobilität garantiert den Lebensunterhalt.

Nomaden als Händler und Viehzüchter

Nomaden sind Händler und Viehzüchter, seit Tausenden Jahren im Transportgeschäft, ein ausdauerndes Import-Export-Business, oft über Grenzen hinweg. Auf ihren Wegen durchqueren sie die unwirtlichsten Regionen. „Aber das Leben der real existierenden und existiert-habenden nomadischen Gesellschaften ist immer eines in Gruppe“, betont Nippa. „Es sind nicht Einzelne, die da hin und her laufen. Es ist in Friedenszeiten ein ziemlich klar abgestecktes, wenn auch sehr großes Territorium, dass diese Wanderung durchschreitet.“

Effizienz und Zusammenhalt als Grundlagen

Es ist eine Gemeinschaft mit strengen Regeln, klaren Hierarchien, eindeutiger Aufgabenverteilung. Und dabei immer unterwegs. „Für mich ist es tatsächlich so, dass die Beschäftigung mit nomadischen Gesellschaften einem etwas vermittelt über die wesentlichen Dinge der Menschheitsgeschichte“, so Nippa.

Zusammenhalt, Achtung vor der Natur, Effizienz, Beschränkung auf das Wesentliche, das sind Grundlagen des nomadischen Lebens, sagt die Ethnologin. Und von diesen Prinzipien sei die moderne, sesshafte Welt weit entfernt.

Leben in Einklang mit der Natur und auf das Einfachste beschränkt: Nomaden beim See Tso Moriri in Indien.© picture alliance / Christoph Mohr

Nippa lächelt und erzählt von einem Experiment an der Uni: „Es wurde nur studentisches Wohnen untersucht und alle Gegenstände gezählt, die ein Student im sechsten bis achten Semester besitzt, und dann die Gegenstände eines nomadischen Haushaltes in Westafrika. Da sieht man an der Oberfläche, dass wir einfach in unserem Konsumwahn ersaufen. Wir haben zu viel von allem. Wir haben natürlich nicht zu viel Liebe und nicht zu viel Zuneigung. Aber was Gegenstände angeht, haben wir definitiv zu viel und verbrauchen zu viel. Wir besitzen zu viel. Das ist alles ineffizient.“

Der Nomadenbegriff aber hat weiter Konjunktur als Lifestyle-Beschreibung – wie schon seit Jahren. Annegret Nippa hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Zuerst seien es die Künstler gewesen, die von „Künstlernomaden“ gesprochen hätten. „Was ich anfangs auch nicht gelten lassen wollte, weil ich - wie viele Wissenschaftler - auch die Idee habe, dass unsere Definition die einzig wahre ist, und die Menschen die Worte nicht einfach so benutzen dürfen. Aber das dürfen sie natürlich.“

Fast jede Woche in einer anderen Stadt

"Erst nach Großbritannien, für Konzerte in London, sechs Tage, dann fünf Tage zurück nach Berlin. Dann nach Mannheim und dann wieder nach Großbritannien für drei Monate.“

Als Dirigent ist Jordan de Souza viel unterwegs. Seine Engagements führen ihn durch ganz Europa und Nordamerika. Oft reist er allein, manchmal begleitet ihn seine Familie: seine Frau Jana Miller und die beiden Kinder, ein und fünf Jahre alt. „Ich bin auch viel für meine Arbeit gereist“, erzählt sie. „Ich bin Sängerin und hab viel Tourneen gemacht. Ich würde das nicht umziehen nennen, aber das ist schon viel reisen. Das war viel, viel einfacher, bevor die Kinder da waren, auf jeden Fall.“

Einige Wochen in Zürich, ein paar Monate in Großbritannien, dann weiter nach Kanada – für Jordan de Souza ist das Alltag. Seit 2016 lebt die kanadisch-stämmige Familie in Berlin. Denn die Sopranistin und der Dirigent hatten hier ein paar Jahre feste Engagements. „Für uns war dann die Entscheidung, vor Corona, ich werde meinem Vertrag abgeben. Jetzt ist die Zeit, andere Angebote anzunehmen, ein bisschen als Freiberufler, das hat natürlich Vorteile, aber auch gewisse Nachteile, besonders mit einer Familie.“

Der Koffer ist immer gepackt

Reisen sei für ihn immer gleich, erzählt Jordan de Souza. Er habe immer einen fertig gepackten Koffer mit allem, was er brauche. Mit den Kindern sei es schon komplizierter. „Dann muss man denken: Okay, wir sind hier einen Monat, wo es heiß ist, und dann gehen wir – dort ist es total kalt. „Wenn wir nach Kanada im Winter gehen und dann irgendwo anders sind, das ist schon bisschen schwieriger.“

Zürich, London, Berlin, Kanada: Der Dirigent Jordan de Souza ist ständig unterwegs. Hier bei einer Probe in Toronto 2015.© imago/ Zuma Press

Es sei eine Balance zwischen „nicht zu viel planen und vorbereiten“, ergänzt Jana. „Wir müssen immer gucken, was kommt, aber wir müssen auch flexibel bleiben, weil wir wissen nie, wer krank wird“ – oder die Familie wolle mal nach Hause fliegen. „Das planen wir auch mal kurzfristig.“

Wenig Gepäck, die Beschränkung auf das Notwendigste – das hat die Familie im Laufe der Jahre perfektioniert. Ein Beispiel: Spielzeug für die Kinder. „Zu Hause wir haben Tausende Spielzeuge, und meine Tochter sagt: Ich langweile mich. Wenn wir unterwegs sind, haben wir zwei Sachen, täglich nur die zwei, das ist einfacher.“

Man lerne außerdem von anderen Kulturen: „Jedes Mal, wenn wir in einem neuen Land sind: Okay, das ist interessant. Diesen Tipp müssen wir annehmen. Das finden wir vielleicht am schönsten an diesem Abenteuer.“ Und natürlich halten die vier via Skype und Face Time täglich Kontakt, wenn sie getrennt sind. Das sei ein unglaublicher Vorteil, betont das Paar.

„Die Kinder gewöhnen sich daran“, meint Jana. „Es ist auch viel einfacher für die Kinder“, sagt ihr Mann Jordan. „Ich habe heute gesagt: Ich muss in einer Woche weggehen. – Es ist okay, Papa. Ich habe dich lieb. Das ist gar kein Problem. Du wirst zurückgekommen.“

Doch einfacher wird es in Zukunft nicht werden, das ahnen die Eltern schon. „Unsere Tochter ist fünf. Sie wird noch ein Jahr in den Kindergarten gehen. Dann müssen wir uns wirklich organisieren, weil sie dann in der Schule ist. Wir können nicht mehr so leicht wegfliegen oder so.“

Ein Recht auf Arbeit von zu Hause

„Was wir wirklich sinnvoll finden, ist ein gesetzlicher Anspruch auf Arbeit von zu Hause – meinetwegen auch Arbeit an anderen Orten. Das muss man dann auch gucken. In erster Linie mit dem Gleichheitsgedanken, dass erstmal alle prinzipiell Zugang zum Homeoffice haben.“

Mobiles Arbeiten für alle, rechtlich verbrieft: Das wollte Arbeitsminister Hubertus Heil ursprünglich bereits 2020 durchsetzen, sagt Yvonne Lott vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Damals blockierte das Bundeskanzleramt unter Angela Merkel den Gesetzesentwurf. Mobiles Arbeiten: ja. Verbriefte Rechte: nein. Das war auch die Devise der Arbeitgeberverbände.

Nun will der Arbeitsminister einen neuen Versuch starten. „Moderne Regeln für mobiles Arbeiten in Deutschland“ wolle er schaffen, verkündete Heil. Ein Recht auf Homeoffice inklusive.

Allerdings signalisierten die Arbeitgeberverbände erneut ihre Ablehnung. „Da wird immer gesagt: Ja, aber es gibt ganz viele, die können gar nicht von zu Hause arbeiten, das ist total ungerecht“, sagt Lott. „Darum darf es ein solches Recht auch gar nicht geben. Da sagen wir, nein, im Gegenteil. Ein solches Recht könnte auch die Kompensation für diejenigen regeln, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Es könnte zum Beispiel auch regeln, dass ArbeitgeberInnen auch dazu verpflichtet sind, den Beschäftigten, die zum Beispiel am Fließband arbeiten, etwas anderes dafür zur Verfügung zu stellen, vielleicht mehr freie Tage, mehr Gleitzeit. Das wäre eine Möglichkeit.“

Nomaden der Autobahn

Eine Chance für mehr Gerechtigkeit. Durch einen Ausgleich für alle, die nicht am Computer oder Telefon mobil ihr Gehalt verdienen können oder von Berufs wegen unterwegs sein müssen. Denn für die einen ist mobiles Arbeiten ein Privileg, für die anderen eine Plackerei - etwa für zehntausende LKW-Fahrer, die tagtäglich den Warenverkehr auf Europas Straßen am Laufen halten.

„Was gut ist, dass man schöne Plätze kennenlernt, wenn man zum Bespiel durch die Berge fährt, auch wenn man keine Zeit für Sightseeing hat. Aber, wenn man Pause macht, sieht man die schöne Landschaft“, sagt Mateusz. Er sitzt hinter dem Steuer seines LKW.

Es ist früher Abend. Die Peitschenlampen tauchen den Rastplatz an der A4 in Polen in fahles, gelbes Licht. Seite an Seite drängen sich die LKW. In vielen Kabinen sind die Vorhänge zugezogen.

Abends sind die Parkplätze für LKW an vielen Raststätten übervoll. Hier: bei Bottrop in Nordrhein-Westfalen.© picture alliance / Jochen Tack

Mateusz hat noch acht Minuten Pause. Der Mitdreißiger im dunklen Kapuzenpulli ist seit vier Tagen unterwegs, hat Möbel nach Österreich geliefert. Den Job macht er seit vier Jahren. „Schlecht daran ist das Getrenntsein“, meint er. „Und auch, das Gefühl zu haben, dass man ein Mensch zweiter Klasse ist. Wenn man zum Entladen kommt, ist die Haltung mancher Lagerarbeiter: Warte mal, ich habe jetzt keine Zeit. Sie lassen dich warten. Und dann bist du zu spät dran für die nächste und die übernächste Lieferung.“

Nomaden der Autobahnen. Ein Leben auf Achse im Takt der Speditionen: Für rund eine halbe Million polnische LKW-Fahrer ist das Alltag. In den letzten Jahren wuchs die polnische LKW-Flotte beständig, mittlerweile ist sie eine der größten in Europa. Jeder dritte LKW, der heute über deutsche Autobahnen rollt, trägt ein polnisches Kennzeichen. Hinterm Steuer sitzen polnische, belarussische oder ukrainische Fahrer, die häufig zu Dumping-Löhnen arbeiten müssen.

Mateusz weiß: Er hat er es noch gut getroffen. Er fährt vor allem an Wochentagen und ist Sonnabend und Sonntag meist zu Hause – und ist nicht wochenlang unterwegs, wie viele seiner Kollegen. „Ich denke, viele Fahrer würden zustimmen, dass wir besser behandelt werden wollen in den Lager- und Lieferhallen. Wir würden dort zum Beispiel gerne duschen. Es gibt einige Firmen, bei denen kann man das WC benutzen, duschen oder übernachten, aber es gibt auch sehr viele, die uns einfach schnell wieder loswerden wollen. Das macht unser Leben anstrengend.“

Stress rund um die Uhr

Stress auf der Straße, Stress in den Pausen. Anna Kuzynin kennt die Sorgen der Trucker. Sie arbeitet für „Truckerslife“, eine polnische Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben der LKW-Fahrer und -Fahrerinnen zu verbessern. „Eigentlich sollten sie nach Hause fahren und dürfen nicht im LKW schlafen“, sagt sie. „Wir wissen das, und das ist nicht zu überprüfen. Sie schlafen oft dort, weil sie keine andere Möglichkeit haben.“ Die Infrastruktur sei auch nicht so, dass man gleich vor Ort einen Parkplatz finde.

Anna Kuzynin schüttelt den Kopf. Jeden Abend an einem anderen Ort, ohne die vertraute Umgebung, überfüllte Parkplätze, ständiger LKW-Lärm. „Ich kann mir das nicht vorstellen: Ich mache meine Arbeit, komme nach Hause. Ich weiß, ich kann dort Tee trinken, ich kann mich aufs Sofa setzen und kann mich entspannen. Was habe ich dann für Stress? Ich kann sagen: null. Aber bei den Berufskraftfahrern und -fahrerinnen ist es umgekehrt. Wenn sie die Pause anfangen, wo sie sich erholen sollten, da fängt der Stress an.“

Kolleginnen über Zeitzonen hinweg

In der Remise in Friedrichshain koordiniert Josefine Loewe die Arbeit ihrer Kollegen und Kolleginnen – in Berlin und weltweit. Vor Kurzem ist sie erst aus Thailand zurückgekommen. Einen Monat arbeiten, einen Monat Urlaub. Das war dort ihre persönliche Work-Life-Balance.

Der Antrieb habe sich definitiv verändert, erzählt sie. „Ich selber reflektiere auch alle sechs Monate, wo stehe ich überhaupt, möchte ich das noch so durchführen, ist das noch der Lebensstil, der mir gefällt.“ Schließlich gebe es diverse Faktoren, die dies beeinflussen. „Zum Beispiel Beziehungen verändern das Thema: Beziehungen, die es vor zwei Jahren noch nicht gab.“

Auch ihre Aufgabe ist nun eine andere: growth and success – Wachstum und Erfolg. Kunden- und Mitarbeiterbindung in einem wachsenden Unternehmen. Vor allem der Kontakt zu den Mitarbeitern, die nicht vor Ort sind, muss intensiv gepflegt werden, weiß Loewe.

Ein kollegiales, faires Miteinander über Zeitzonen hinweg unter Berücksichtigung der individuellen Standorte und Standpunkte. Kein ganz leichtes Unterfangen: „Wenn ich zum Beispiel hier in Berlin ein BVG-Ticket und eine Urban-Sport-Mitgliedschaft bekomme, was bekomme ich denn, wenn ich in NRW oder Las Palmas sitze?“

Bedingungen zu schaffen, wo sich alle abgeholt fühlen, sei schwieriger in einem Hybridmodell. „Ich weiß nicht genau, wo es hinführt. Ich habe auch das Gefühl, vieles führt zurück zum Büro, viele haben Lust, wieder aus ihrem Homeoffice rauszukommen und sich mehr auszutauschen. Viele haben aber auch Strukturen aufgebaut zu Hause und wollen gar nicht mehr zurück. Aber ich glaube, hundertprozentig ins Büro wird keiner mehr zurückgehen.“

Die Erstausstrahlung des Features war am 24. Mai 2022