Historisches Dokument: Die österreichische Kaiserhymne, hier in der polnischen Sprachvariante.

Der gesprengte "Völkerkerker"

29:49 Minuten

Der Austritt Ungarns leitete vor 100 Jahren das Ende der k.u.k.-Monarchie ein. Heute gilt die Donaumonarchie als starrer bürokratischer Apparat. Doch in mancher Hinsicht war sie geradezu vorbildlich modern - etwa als multikultureller Vielvölkerstaat.

"Ich war an allen Fronten, bei allen Truppen unserer glorreichen Armee, ich sah alle Nationalitäten der weiten Monarchie in vollster Eintracht einem großen Ziele entgegengehen, einem glorreichen Frieden."

- Der spätere Kaiser Karl I., aus einer Rede beim Besuch der Truppen am 6. Februar 1916.

- Der spätere Kaiser Karl I., aus einer Rede beim Besuch der Truppen am 6. Februar 1916.

Zweieinhalb Jahre nach diesen optimistischen Worten (hier zu hören auf Youtube) tobt in Budapest der Aufstand. Verzweifelte, hungernde Menschen fordern ein Ende des vier Jahre dauernden Kriegs. Asternrevolution wird der Protest zwischen dem 26. und 31. Oktober 1918 genannt. Ungarische Soldaten haben sich Astern an die Uniformen gesteckt, wo zuvor noch die Abzeichen der k. und k. Monarchie geprangt hatten. Am 31. Oktober tritt Ungarn aus der Union mit Österreich aus.

Kaiser Karl I. von Österreich© imago stock&people

31. Oktober 1918. An diesem Tag stirbt in Wien der nur 28jährige Maler Egon Schiele an der Spanischen Grippe. Sie rast zum Ende des Ersten Weltkriegs über den Globus und fordert weit mehr Opfer als alle Schlachten dieses Krieges zusammen. Das erschöpfte Europa mit seinen alten Strukturen ist am Ende. Als Sinnbild dafür steht die Donaumonarchie, die an diesem 31. Oktober 1918 auseinanderbricht.

Der Begriff "Völkerkerker" ist Propaganda

Die Völker verlassen das Reich, das zuvor von der habsburgischen Krone zusammengehalten worden war. Ein Völkerkerker? Der Historiker Christian Ortner ist Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien. Der Leitspruch seines Hauses lautet: "Kriege gehören ins Museum". Ortner missfällt der Begriff "Völkerkerker", der erstmals 1915 von Österreich-Ungarn selbst verwendet worden war.

"Es war ein Propagandastreich Österreich-Ungarns gegenüber Russland, weil man gesagt hat: In Russland werden die Völker geknechtet. Da gibt es die Russen, und die unterdrücken alles. Österreich-Ungarn ist auch ein Vielvölkerstaat, aber hier können sich die Völker entsprechend bewähren. Und diese Diktion des Völkerkerkers ist nachträglich dann übernommen worden. Und es ist ja vielleicht eine Ironie der Geschichte, dass alle Nachfolgestaaten der Monarchie mit Ausnahme der Republik Österreich und des kleinen Ungarn ja wiederum Vielvölkerstaaten geworden sind. Etwa die Tschechoslowakei mit Deutschen, Tschechen, Slowaken und Ungarn. Oder der südslawische Staat. Im Prinzip hat ja der Erste Weltkrieg, der von Seiten der Völker der Monarchie auch als Autonomiekrieg oder Krieg für die Selbstständigkeit angesehen worden ist, nachträglich natürlich, wirklich keines dieser Probleme gelöst, sondern man hat dieses Erbe eigentlich mitgeschleppt, und das führte dann durchaus direkt und indirekt in den Zweiten Weltkrieg hinein.

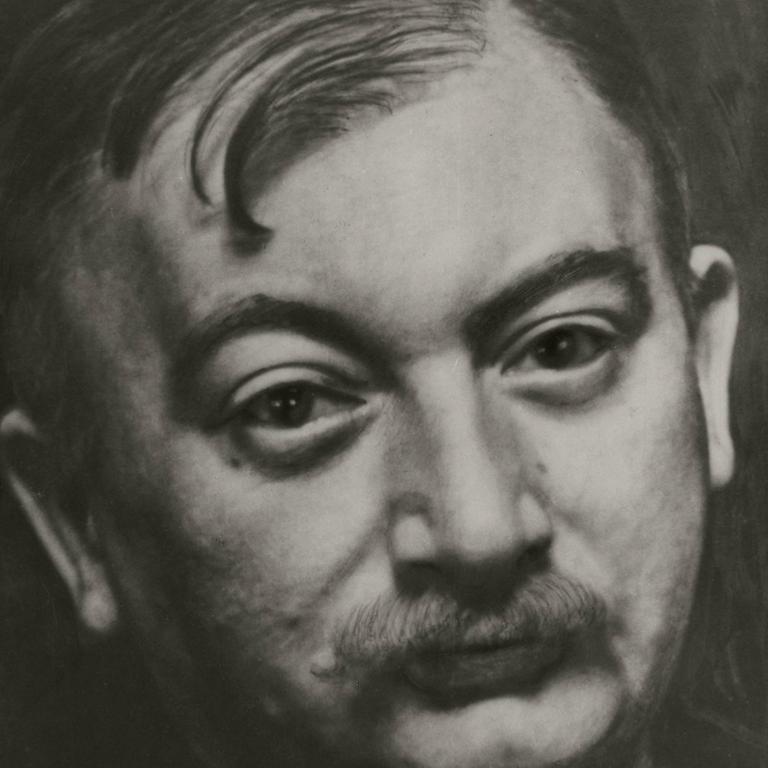

Der Historiker und Politologe Herfried Münkler© imago/Thilo Rückeis

Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler, Autor des Bestsellers "Der große Krieg", meint:

"Der Vorwurf, die Donaumonarchie sei ein Völkerkerker gewesen, ist eher ein propagandistisches Element ihrer Delegitimation als eine adäquate Beschreibung dieses Zustandes, wenngleich es natürlich relativ kleine Gruppen gab, die sagen konnten: Naja, wir haben nicht dieselben Rechte wie die anderen. Das war aber insgesamt eher ein Problem der Ungarn, die etwas rigidere Politik getrieben haben als die Wiener Seite."

Viele nationale Kräfte ziehen für diese Monarchie in den Krieg

Neven Jovanovic und seine Frau sind gebürtige Kroaten und kamen als jugoslawische Gastarbeiter vor vielen Jahren nach Berlin, wo sie noch heute leben. Neven stammt aus dem einst von der österreichischen Seite regierten Dubrovnik. Das übrige Kroatien außer Dalmatien gehörte zur ungarischen Reichshälfte, die ihr Gebiet mit harter Hand beherrschte. Damals seien die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer geworden, sagt Neven Jovanovic.

"... und aus dieser Unzufriedenheit und diesem Nehmen bringt er verschiedene Aufstände, erst mal von die Bauer und dann von die Intellektuelle, weil unter die fremde Regime wollen sie nicht leben. Meine Meinung ist, das war Unterdrückungsregime."

"Das war nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt", erwidert Ljubica, die Frau von Neven Jovanovic. "Wenn ich denke, was haben die gebaut in Kroatien. Jetzt können wir schöne Häuser haben. Oder ganz anders denken, westlich. Das haben wir geprägt von damals."

Für welches Vaterland zogen sie in den Krieg? Österreichisch-ungarische Militär-Mobilisierung im Jahr 1914 in Wien.© imago/United Archives

Der österreichische Historiker Hannes Leidinger:

"1914 beweist eben auch, dass ein Großteil der Bevölkerung, ob sie nun Tschechen waren, ob sie Ruthenen waren, teilweise sogar Polen, obwohl die eine eigene Erinnerung an einen früheren Staat hatten und hier sozusagen die eigene historische Tradition eine größere Rolle gespielt hat, aber letztendlich auch die Ungarn und alle anderen nationalen Kräfte unter den Fahnen des Kaisers eigentlich für diese Monarchie in den Krieg ziehen."

Vaterland ohne Kerngebiet

Für Gott, Kaiser und Vaterland zogen sie 1914 in den Krieg. Die Frage war allerdings: Was war in der Donaumonarchie das Vaterland?

Anfang des 19. Jahrhunderts war das große mittelalterliche Gebilde am Ende: das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Jahrhunderte lang von Herrschern aus dem Haus Habsburg regiert. Übrig blieb unter dem Druck Napoleons nur die österreichische Kaiserkrone, die allerdings nicht nur Österreich, sondern eine Reihe von Völkern umfasste, von Polen bis zur Ukraine. Besonders problematisch seit dem Ausgleich mit Ungarn 1867. Von da an gab es die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, mit der Leitha als Grenzfluss: Als Cisleithanien galt die österreichische, von Wien aus regierte, als Transleithanien die ungarische, von Budapest aus regierte Reichshälfte.

Eine ethnografische Karte der Donaumonarchie zeigt die verschiedenen Nationalitäten, die in diesem Staatsgebilde vereint waren.© imago/imagebroker

Ein schwieriges Gebilde, meint Hannes Leidinger:

"Andere Länder haben für gewisse Zeit, oder Staaten, auch Imperien, vor allem Imperien, haben so eine Art von Reichskern. Russland zum Beispiel sammelt, wenn man so will, historisch seine Expansionsgebiete um das Moskauer Zentralgebiet. Das Sammeln russischer Erde, wie es auch genannt wurde. In Summe aber ein russischer Kernstaat. Ähnliches gelingt den Franzosen mit Kontinentalfrankreich, auch wenn ein ausgreifendes Kolonialreich, ein Imperium entsteht. Auch unter demokratischen Voraussetzungen ist das europäische Kerngebiet einem Homogenisierungsprozess unterworfen."

Österreich hat diesen Kern nicht. Es kann keine einzige Nationalität, kein Reich für sich beanspruchen, die Dominanz in einem Reichskern zu besitzen. Dazu Herfried Münkler:

"Die Push-Effekte, also, wenn man so will, das Herausdrängen aus dem Kern Deutschlands, wo die Habsburger zunächst einmal durchaus angesiedelt waren, wird verbunden mit Pull-Effekten, nämlich den erfolgreichen Kriegen, insbesondere unter dem Prinzen Eugen gegen die Türken. Sozusagen der Sogeffekt in den Balkan hinein, der damit verbunden war, sodass ein Gebilde entsteht, das einen sehr heterogenen Raum, sprachlich, ethnisch, religiös, man kann sagen: pazifiziert. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. In gewisser Hinsicht hat die Donaumonarchie über eine ausgesprochen lange Zeit in einem Raum, der alles andere als durch Friedlichkeit und ökonomische Dynamik gekennzeichnet war, eine Ordnung hergestellt des einigermaßen friedlichen Zusammenlebens."

Österreich - ein Corporate Design

Während sich andere Großmächte auf anderen Kontinenten ausdehnen, bleibt Österreich ohne Kolonien, kolonisiert sozusagen Ostmitteleuropa, baut einen Nationalitäten-Gemischtwarenladen auf, verpasst den noch wenig entwickelten Regionen einen Modernisierungsschub und überzieht sie mit einem eigenen Corporate Design. Noch heute kann man altösterreichische Bahnhöfe zwischen Galizien und Südtirol leicht an ihrer einheitlichen Bauweise erkennen. Das Architektenduo Helmer und Fellner konstruiert nahezu idente Theater und Opernhäuser wie am Fließband, von Zagreb über Salzburg bis Oradea.

Der Schriftsteller Robert Musil© picture-alliance / Imagno

Vor allem aber herrscht bis in die letzte Ecke der Donaumonarchie eine durchaus effektive Verwaltung. Robert Musil prägte in seinem Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" den Begriff "Kakanien", das für k.k. stand. K.k., kaiserlich-königlich, das war die österreichische Reichshälfte. War nur von k. die Rede, dann betraf es den ungarischen Teil, k. stand in diesem Fall für königlich, da der Herrscher in Ungarn lediglich König war. K. & k., kaiserlich und königlich, betraf schließlich die gesamte Monarchie, beide Reichsteile. Bürokratie also schon in den offiziellen Benennungen.

Die maßgeblichen Eliten empfanden sich als "supranational"

"Natürlich schimpft man immer über die Bürokratie", sagt der Historiker Christian Ortner. "Und wenn man die Zeitgenossen liest, so wird immer über den klassischen k. & k.-Beamten geschrieben, der als besonders korrekt und sehr, sehr langsam arbeiten würde. Im Vergleich zu heute ist das eine durchaus herausragende Verwaltungsstruktur gewesen, mit sehr viel Subsidiarität, vieles auf der untersten Ebene, Gemeinde, beziehungsweise den Statthaltereien, entspricht den Bundesländern heute."

Ortner glaubt weiterhin, "dass man das Positive gar nicht so wahrgenommen hat, weil natürlich der Wunsch nach Nationalstaatswerdung, der vor allem von den Nachbarstaaten hereingetragen worden ist, als die Lösung aller Probleme gesehen wird. Ob es jetzt tatsächlich massive Diskriminierung der Nationalitäten gegeben hat oder nicht, da traue ich mir kein umfassendes Urteil abzugeben, weil es mal so, mal so ist. Das, was aber sicherlich entscheidend ist, dass sich der Herrscher selber und wohl auch die maßgeblichen Eliten nicht als multinational, sondern als supranational gesehen haben."

"Es gelang immer wieder, Minderheiten zu berücksichtigen"

Die Verwaltung funktionierte, aber die immer drängenderen Reformen kamen viel zu langsam voran. Es wurde jedoch daran gearbeitet, wie Hannes Leidinger konstatiert:

"Hinter den Kulissen sieht man, dass Verbindungen hergestellt werden, dass austariert wird und dass diese Wahlkreise so fein gezogen werden, dass es immer wieder gelingt Minderheiten zu berücksichtigen. In Wahrheit ist es erstaunlich, wie viel hier noch vor 1914 gelingt. Dass es eigentlich in diesen Ausgleichsverhandlungen gelingt, unterschiedliche Nationalitäten in den Kronländern auch zusammenzuführen, wenn man will. Von der Gemeindeebene bis zur Kronland-Ebene, in kleinen Schritten.

Also ein besonders erstaunlicher Reformprozess, der war nicht abgeschlossen. Der war mit vielen Versprechungen versehen. Da ging es um Universitäten, Kultureinrichtungen, Zweisprachigkeit, aber er war am Weg. Und man kann unter dieser Voraussetzung schon behaupten, dass die Monarchie in einem Umwandlungsprozess war, der ihre Auflösung nicht gänzlich unmöglich machte, aber sie zumindest friedlich in eine neue Konföderation oder einen Commonwealth überleiten würde. Der Erste Weltkrieg hat diese Chance verunmöglicht und letztendlich diesen Auflösungsprozess enorm beschleunigt."

Ein Österreich mit multikultureller Diversität

Die Realität des Reiches war besser als gemeinhin wahrgenommen, meint Christian Ortner:

"Nicht zuletzt auch die Kaiserhymne, ganz berühmt, die gab es eben in zwölf Sprachen. Das heißt, dass diese multikulturelle Diversität ist dort als besondere Charakteristik der Monarchie durchaus angenommen worden. Und es heißt ja: Alma Mater Austria, die Mutter Österreich, die alle Völker unter dem Begriff Österreich, das ist ja kein Nationalbegriff, schützt und an ihrem Fortkommen nicht hindert, sondern sogar fördert. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Perspektivität. Heute würde man die Monarchie vielleicht mit diesen Ansprüchen, mit dieser Supranationalität, als überaus modern interpretieren."

Heute, in einer Zeit, in der die EU versucht, eine europäische Völkergemeinschaft zu sein. Wie schwierig so ein Gebilde zu steuern ist, davon konnten die Habsburger ein Lied singen. Hannes Leidinger erzählt von den Habsburgern, die regelmäßig beim Regierungsantritt die Kronländer für sich gewinnen mussten, ihre Macht Schritt für Schritt abzusichern hatten, indem sie die Stände für sich zu gewinnen versuchten. Schon um 1800 waren die nationalen Fliehkräfte unter dem Dach der Krone enorm:

"Es gelingt dieser Monarchie, zu diesem Zeitpunkt - gerade vor dem Hintergrund der Französischen Revolution - nicht, jene Reformen durchzuführen, die in anderen europäischen Staaten zu einer gewissen Homogenisierung führen."

Ein früher Entwurf für ein geeintes Europa?

Der Reformstau ist ein Dauerproblem des Habsburgerreichs. Obwohl sich Joseph II., der Sohn Maria-Theresias, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts redlich Mühe gibt, so Herfried Münkler, der den Vergleich mit der EU zieht:

"Bis dahin war Latein die Verwaltungssprache. Der Vorzug von Latein ist: Nur wenige können es. Das heißt, man versteht nicht unbedingt, was in den Akten steht, was gelegentlich sinnvoll ist. Und zweitens: Das ist eine Sprache, die ist neutral gegenüber den jeweiligen aktiv gesprochenen Sprachen in diesem Raum, sodass niemand bevorzugt wird. Und indem Joseph das Deutsche durchsetzt, ist das dann schon ein Problem für diesen Raum. Und wenn demnächst Großbritannien die EU verlassen hat, aber nach wie vor die Geschäftssprache innerhalb des europäischen Raumes das Englische sein wird, kann man sagen: Na, das ist dann ungefähr so ähnlich. Also insofern gibt es eine Reihe von, ich würde nicht sagen Kongruenzen, aber Näherungen beider, wo man ganz gut beobachten kann am Beispiel der Donaumonarchie, welche Kosten etwas Bestimmtes hat und welche Nachteile, um von daraus zu lernen für die EU, die natürlich sich nach ganz anderen Prinzipien entwickelt hat."

Die Donaumonarchie und die Europäische Union. War das Habsburgerreich ein früher Entwurf für ein geeintes Europa?

"Die EU ist ja eigentlich sozusagen keine durchgreifende Verwaltung. Insofern ist es schwer, das miteinander zu vergleichen. Die EU hat keine eigene Armee wie die Österreicher. Das ist gelegentlich ein Problem für sie. Und sie hat keinen König. Es fehlt ihr eine symbolische und wesentlich durch das Symbolische zusammengehaltene Spitze. Das kann man natürlich auch umdrehen und sagen: Gott sei Dank, dass sie das nicht hat, weil so was natürlich auch zum Sammelpunkt von Ablehnung und Indifferenz werden kann."

Es wurde weniger reguliert als heute

Aufgrund ihrer Unterschiede in Entstehung, Selbstverständnis und Aufbau sind die k. und k.-Monarchie und die EU natürlich nicht vergleichbar. Und doch gibt es manche Teilgebiete, wo das Habsburgerreich Vorbildwirkung für die EU haben könnte, meint Münklers österreichischer Historikerkollege Ortner:

"Ich denke dass wir uns natürlich die Situation etwa Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts genau ansehen müssen. Es gab damals noch nicht diese immense Regulierungswut, also dass man wirklich alles genau reguliert. Da waren die wichtigsten Dinge Währungseinheit, aber auch in anderen Bereichen ist man durchaus bereit gewesen, nationale Zugeständnisse zuzulassen. Etwa gibt es keine österreichisch-ungarische Staatsbürgerschaft. Es gibt eine österreichische oder eine ungarische. Sie können sich in Ungarn scheiden lassen, in Österreich ist das etwa sehr schwer möglich. Und man hat genau definiert, was ist jetzt eine Reichsangelegenheit, was eine Reichshälftenangelegenheit und was ist eine Kronland- oder subsidiäre Angelegenheit. Und ich glaube, da würde sich die Europäische Union vielleicht die eine oder andere Friktion ersparen, wenn man sich die Geschichte Österreich-Ungarns näher ansehen würde."

Im Rückblick fällt kein schlechtes Wort über die Monarchie

Und die Meinung der Menschen in den Nachfolgestaaten der Habsburger-Monarchie dazu? Das österreichische Bundesheer veranstaltet gerade ein internationales Rechtsberater-Seminar in Wien. Die Teilnehmerliste liest sich streckenweise wie ein Erbe der Monarchie.

Da ist etwa András Fekete aus Ungarn, der meint, die Monarchie habe mit einzelnen Nationen der Region besser umgehen können als die EU: "Eine Person an der Spitze konnte das leicht machen. Es war eine Monarchie, und für jene Zeit war es ein gutes System."

Oder Jiri Slama aus Tschechien, der allerdings die EU vorzieht: "Ich denke, wir sind unabhängiger in der EU als in der Monarchie. Wir sind nicht Teil einer europäischen Armee, vielleicht in der Zukunft, aber heute haben wir unsere eigene Armee, Österreich hat seine eigene Armee. Wir sind unabhängiger und können über unsere Zukunft entscheiden."

Die Souveränität der Staaten empfindet auch Vanja Svetec Leaney aus Slowenien als den Hauptunterschied zwischen den beiden großen Gebilden auf europäischem Boden, doch erkennt sie auch Parallelen: "Was die Ähnlichkeiten zwischen EU und der Monarchie betrifft, war es irgendwie der Beginn einer Idee, dass Staaten nur stärker sein können, wenn sie sich zusammenschließen, auch größere Staaten und Föderationen. Ich glaube, dass es auch der Beginn der Entwicklung von den Ideen einer EU als einem sozialen Kontinent war."

"Meine Tochter ist sehr begeistert": Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi.© picture-alliance / dpa

Es fällt kein schlechtes Wort über die Monarchie, aber Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit kommt auch nicht auf. Vielleicht ein bisschen Romantik.

"Meine Tochter ist sehr begeistert von Sissi", sagt Jiri. "Sie hat verschiedene Bücher über Sissi gelesen und über den Kaiser und über diese Zeit. Sie hat mich auch gedrängt Wien zu besuchen, das Schloss Schönbrunn und das Sissi-Museum." Und Vanja: "Speziell für meine Generation gibt es überhaupt keine negativen Gedanken über die Monarchie. Wir gehen nicht zurück und betrachten es, aber ich muss sagen, dass Maria Theresia und alle danach neue Dinge, neue Entwicklungen ins Land brachten. Von diesem Gesichtspunkt aus denkt jeder sehr positiv darüber."

"Ich weiß, dass die tschechische Republik und Österreich, Polen, die Slowakei, Ungarn dieselben Interessen haben", erklärt Jiri. "Für mich ist es wichtig, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten, wenn man sich mit Europa beschäftigt."

Das Ende der Multikulturalität

Es ist wohl eine allgemeine Erfahrung, die nach dem Ende des Ostblocks und nach dem Jugoslawien-Krieg gemacht wurde: Die Österreicher waren mit ihren Beratern, Politikern und Unternehmen rasch in jenen Donaumonarchie-Nachfolgestaaten präsent. Man knüpfte an alte Kontakte an, etwas, das anderen Ländern, etwa Deutschland, vergleichsweise schwer gelang. Es gab so etwas wie ein gemeinsames Band, eine gemeinsame Sprache, etwas Verbindendes, das nach Jahrzehnten des voneinander-abgeschnitten-Seins, mit einem Mal wieder da war.

Dieser Geist der gemeinsamen Geschichte hat das Ende der Monarchie überlebt, konstatiert der Historiker Hannes Leidinger:

"Völkerbundberichte haben in den 20er-Jahren noch gesagt: Ein Teil dieser Monarchie-Strukturen muss eigentlich zugunsten der Wirtschaftsentwicklung des Zentralraumes weiterbestehen. Menschen im Alltagsvollzug reisen in diese unterschiedlichen Kronländer und haben selbstverständlich sozusagen dort und da noch ihre Verwandten. Trotz aller Nationalitätenstreitigkeiten bleibt diese Identität aufrecht.

Man kann sich fragen: Wann wurde sie eigentlich zerstört? Und ich denke, dass es der Zweite Weltkrieg war, dass es die nationalsozialistische Schreckensherrschaft, dann der Stalinismus, der Spätstalinismus, das Vordringen der Roten Armee, also sozusagen in mehreren Wellen genozidale Mechanismen ausgelöst hat und natürlich eine massive Vertreibungspolitik, eine Art von ethnischer Säuberung durchgeführt hat, die dazu geführt hat, dass ganze Landstriche ihre Multikulturalität, die sie in der Monarchie noch hatten und die sie in der Zwischenkriegszeit noch hatte, nun endgültig verloren hat. Wer kann heute die Grenzgebiete zwischen Österreich und Tschechien noch mit dem vergleichen, was sie 1910 oder selbst noch 1925 waren?"

Die jüdische Bevölkerung hielt zum Kaiserhaus

Die Multikulturalität war eines der besonderen Merkmale der Donaumonarchie. In vielen Regionen der k. und k.-Monarchie lebten gleich mehrere Nationen und Religionen miteinander, gleichsam Tür an Tür. Mehrsprachigkeit in den Geschäften und Kaffeehäusern war an der Tagesordnung. Vieles konnte man dem Kaiserreich vorwerfen, eines nicht: Dass es ein rassistisches oder antisemitisches System gewesen wäre, bestätigt Christian Ortner, Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums.

"Das steht in jeder militärischen Dienstvorschrift: Es ist jeder Person und jedem Menschen das Praktizieren seiner eigenen Religion zu gestatten, und auch die entsprechenden Gebräuche und Riten sind einzuhalten. Das war gar keine Diskussion. Und insofern ist die Monarchie unglaublich tolerant. Und am besten sehen wir es auch im Militär, etwa im Bereich der Sprachen, weil man hier drei unterschiedliche Sprachebenen selber festlegt: Das eine ist die Kommandosprache, dann die Dienstsprache, in der die meisten Akten verfasst werden, und dann gibt´s die eigene Regimentssprache. Und die orientiert sich an der Sprache der Rekruten. Und wenn 20 Prozent der Rekruten eine Sprache sprechen, galt sie als offiziell. Und das bedeutete, dass der Offizier, ob er es wollte oder nicht, diese Sprache zumindest für den Hausgebrauch lernen musste."

Mehrsprachigkeit war an der Tagesordnung. Der Graben in Wien. ca 1890© imago/United Archives

In dieser Atmosphäre der Toleranz hielt vor allem die jüdische Bevölkerung zum Kaiserhaus Habsburg. Die Historiker Münkler und Ortner kommen diesbezüglich zum selben Urteil über die Monarchie:

"Sie war nicht antisemitisch", sagt Münkler. "Die Juden hatten auch umgekehrt gute Gründe im Prinzip sich in diesem Raum wohl zu fühlen, weil sie geschützt waren durch diese übernationale und überkonfessionelle Organisationsstruktur."

Ortner pflichtet bei: "Die Masse der Juden, vor allem in Wien, hat sich als deutsch bezeichnet. Das ist insbesondere in dem, was danach kommt, ja als besondere Tragik zu sehen."

Manche Juden sahen das Unheil heraufdämmern

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass gerade Juden, von denen viele im Ersten Weltkrieg für dieses Reich gekämpft hatten, den Verlust der Monarchie als besonders schmerzlich empfunden haben. Diese Treue zu Österreich spiegelt eine Szene im Theaterstück "3. November 1918" des österreichischen Dramatikers Franz Theodor Csokor wider. In dieser Szene stehen Offiziere aus allen Teilen der Monarchie an der Front am Grab des toten Obersts und werfen Erde auf seinen Sarg, mit den Worten: Erde aus Ungarn – Erde aus Polen – Erde aus Kärnten – Slowenische Erde – Tschechische Erde. Zuletzt schüttet der jüdische Regimentsarzt Erde auf den Sarg und sagt dabei zögernd: Erde aus – aus – Österreich.

Manche Juden sahen bereits das künftige Unheil heraufdämmern. Einer der besonders Hellsichtigen war der aus dem stark jüdisch besiedelten Galizien stammende Schriftsteller Joseph Roth, Autor von "Radetzkymarsch" und "Kapuzinergruft". In seiner Verzweiflung über die untergegangene Welt verklärt er sie, blickt sehnsüchtig zurück.

"Eine schmerzliche Erfahrung für die Ukraine"

Es gibt aber auch die anderen Stimmen. Natalka Sniadanko ist ebenfalls Schriftstellerin und so wie einst Roth im ehemaligen Galizien, der heutigen Westukraine, zuhause. Als Kulturschaffende blickt sie aber keineswegs wehmütig auf die Zeit der k. und k.-Monarchie zurück:

"Teilweise deswegen, weil das eine schmerzliche Erfahrung war für ukrainische Kultur. Die war damals unterdrückt, und dieser Mythos entsteht erst jetzt. Also, wir haben jetzt eine sehr lebendige Phase des Zurückdenkens an k. und k. als eine schöne Zeit. Und oft wird dabei vergessen, dass es eine schöne Zeit war, aber nicht direkt für die ukrainische Kultur. Für mich ist eigentlich mehr das 1991: Damals ist eine Mauer gefallen, und das war wirklich ein sehr großes Ereignis in der Literatur, dass endlich die ukrainische Sprache auch offiziell als die Sprache anerkannt wurde, dass ins Ukrainische übersetzt wurde, dass sie nicht nur eine Dorfsprache war.

Von der großen Idee blieb nur ein Scherbenhaufen

Österreich-Ungarn hatte sich Zeit seines Bestandes mit unterschiedlichen Nationen, Religionen, Traditionen und Temperamenten zu arrangieren.

"Letzten Endes gab es nur zwei Institutionen, die wirklich zusammengehalten haben", erklärt Herfried Münkler. "Das war erstens der Kaiser, respektive König, das hieß über eine unendlich lange Zeit von mehr als einem halben Jahrhundert dann in der entscheidenden Phase Franz Joseph, sodass dessen Tod 1916 auch so etwas wie der Verlust einer zusammenhaltenden Kraft gewesen ist. Mehr gewissermaßen durch Tradition und auch durch ein bisschen Charisma als durch tatsächliche Kräfte. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Armee als gewissermaßen ein multinationales Instrument, auch mit der Fähigkeit, Offiziere von hier nach da zu versetzen, also gewissermaßen sie durch das ganze Reich zu bewegen, um ihnen, ich würde vielleicht sagen, in Form von mental mapping eine Vorstellung zu geben, was das Reich ist. Sozusagen von Tirol bis nach Lemberg und von Nordböhmen bis jedenfalls zeitweilig bis nach Italien. Das war sicher ein Faktor der Kohäsion."

Auch wenn sich die späteren Nachfolgestaaten zwei Optionen offen gehalten haben, Monarchie oder Eigenstaatlichkeit, so waren sie zuletzt doch alle vom Ende des Habsburgerreichs überrascht worden. Damals, als von einer großen Idee nur mehr ein Scherbenhaufen übrig geblieben war.