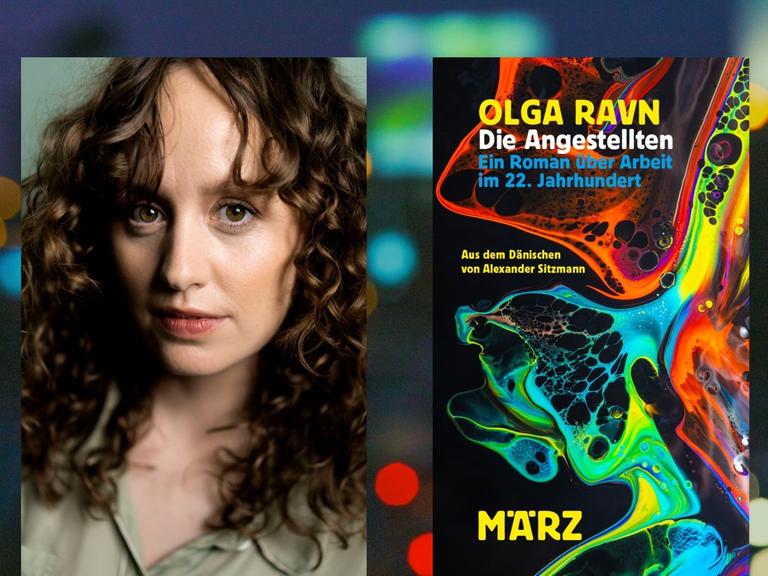

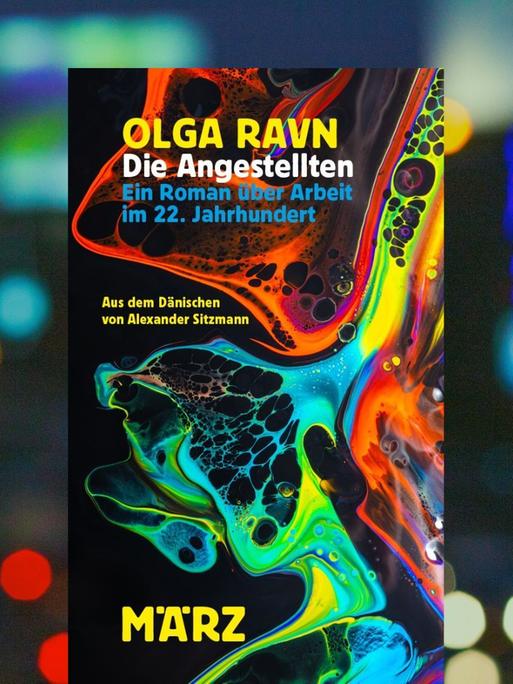

Olga Ravn: "Die Angestellten"

© März Verlag

Versuchsanordnung im Weltraum

05:29 Minuten

Olga Ravn

Aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann

Die Angestellten. Ein Roman über Arbeit im 22. JahrhundertMärz , Berlin 2022144 Seiten

20,00 Euro

Olga Ravn imaginiert ein soziales Experiment im 22. Jahrhundert: Sie schickt menschliche und humanoide Angestellte in einer Art Raumschiff ins Universum. In ihrem Roman thematisiert sie Gewalt ebenso wie die Suche nach dem Glück.

Vom Panoramaraum aus kann man das Tal sehen. Regelmäßig legt das Raumschiff auf dem Planeten an, den man ganz pragmatisch „Neuentdeckung“ genannt hat. Und schon im Landeanflug imaginieren die Passagiere den Duft von feuchter Erde und Nachtblumen. Unten angekommen müssen sie nur durch den Schleusenkorridor gehen, schon sind sie unter dem aufgespannten Sternenhimmel und hören das Plätschern des Baches. „Als stünde man in einem romantischen Traum“, heißt es einmal.

Unterwegs im "Sechstausenderschiff"

Die Situation auf dem Raumschiff allerdings ist alles andere als romantisch. Die dänische Autorin Olga Ravn hat ihren Roman (der im Original bereits 2018 erschienen ist) ins 22. Jahrhundert verlegt. Eine Gruppe von nicht näher bestimmten „Angestellten“ hat die Erde verlassen und ist mit ihrem „Sechstausenderschiff“ unterwegs durch das Weltall.

Alles ist funktionalisiert und auf Produktivität ausgerichtet. Es gibt menschliche Angestellte und humanoide Angestellte verschiedener Entwicklungsstufen, deren Reise mit dem Raumschiff vor allem den Zweck hat, die Effektivität von Arbeitsmöglichkeiten zu untersuchen. Als sie auf dem Planeten „Neuentdeckung“ auf seltsame „Dinge“ stoßen, die einen Teil der Angestellten emotional binden, bricht ein Konflikt zwischen Menschen und Humanoiden aus.

Wie eine Fallstudie angelegt

Eine solche thematische Zusammenfassung beschneidet diesen wundersam schimmernden Roman allerdings um genau das, was ihn auszeichnet: um seine Form. Der Untertitel verrät schon, dass Olga Ravn ihr Buch wie eine Fallstudie angelegt hat und zugleich mit diesem wissenschaftlichen Genre spielt.

Den Kern bilden 180 „Zeugenaussagen“, zu denen ein knapper Sachkommentar anmerkt, sie seien aufgenommen worden, um Einblick in die Beziehungen zwischen den Angestellten und den „Objekten“ und in die „Arbeitsabläufe vor Ort“ zu erhalten. Die Sprechenden bleiben zumeist namenlos, die Reihenfolge der nummerierten Aufzeichnungen ist leicht verdreht und sie werden zunehmend lückenhaft.

Gerüche und Berührungen

Erst nach und nach erschließen sich bestimmte Perspektiven der menschlichen und der „künstlichen“ Wesen, wobei einer der großen Reize des Buches darin besteht, dass derartige Gegensatzbegriffe flüssig werden. Die geheimnisvollen Objekte wiederum scheinen vereinzelt und zugleich miteinander verbunden zu sein. Sie können großen Steinen ähneln, auf deren Oberfläche man Adern erahnt, Lichtbahnen oder Muster wie „eingetrocknete Tinte“.

Durch eine hochsinnliche Sprache der Gerüche und Berührungen gelingt es Olga Ravn, die Anziehungskraft der Dinge spürbar zu machen und ebenso ihren zwiespältigen Status. Einerseits aktivieren sie eine fremde oder lang vermisste Emotionalität bei den Angestellten, andererseits bleibt offen, ob sie perfiderweise nicht dafür genutzt werden können (oder es sogar selbst forcieren), dass die Produktivität auf dem Schiff noch weiter gesteigert wird.

Manipulierte Empfindungen

In dieser eng umgrenzten Szenerie reflektiert Olga Ravn wie nebenbei Themen wie Überwachung, Zensur und untergründige Gewalt, aber auch Fragen nach ideologischer Bindung, Identität oder der Suche nach so etwas wie Glück.

Die Wahrnehmungsmomente, von Alexander Sitzmann in ein funkelndes Deutsch verwandelt, verbinden sich dabei mit den Lücken zu einem sinnlich anziehenden und zugleich offenen Gefüge. Darin lässt Olga Ravn aufscheinen, wie wichtig Empfindungen, Träume und Erinnerungen sind und wie schnell sie manipuliert werden können. Und sie zeigt, wie luzide Wirtschaftskritik sein kann, wenn sie in eine künstlerische Struktur eingelagert wird.