Der Hering wird zum Rennpferd

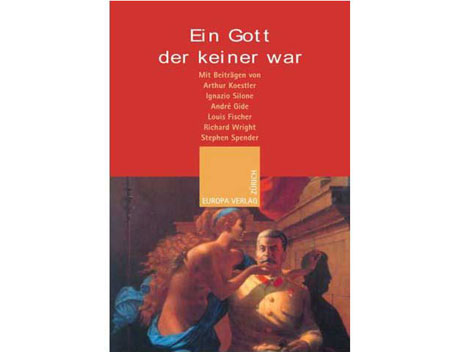

Im Jahr 1950 erschien im "Europa-Verlag" in Zürich ein Aufsehen erregendes Buch: "Ein Gott, der keiner war", so lautete der Titel mit sechs Essays über den Kommunismus von Arthur Koestler, Ignazio Silone, André Gide, Louis Fischer, Richard Wright und Stephen Spender enthielt.

Was verbindet diese Autoren? Alle waren Kommunisten oder Sympathisanten des stalinistischen Kommunismus gewesen, sie hatten die Verbrechen Stalins gerechtfertigt und sie hatten sich eingeredet, dass große Ideen und große Ziele jede Untat rechtfertigten. Wie konnte es dazu kommen? Koestler und Gide, Silone und Fischer hätten sich als Ausländer, die nicht in der Sowjetunion leben mussten, allen Denkverboten und Disziplinierungsversuchen der Kommunistischen Partei widersetzen können.

Und dennoch hatten sie als Intellektuelle die geistige Unfreiheit der Unabhängigkeit vorgezogen. Kommunist konnte nur werden und bleiben, wer den Zweifel in sich zum Verstummen brachte und Tag für Tag die Wirklichkeit widerlegte. In dieser Atmosphäre wird Zweifel gefährlich, wer zweifelt, wird diskriminiert. Man muss den Zweifel in sich zum Verstummen bringen, denn der Dissens ist das Ende der Unfreiheit und der Macht, auf der sie beruht. Nur der Glaube, so Arthur Koestler, habe den Zweifel in ihm über lange Zeit ersticken können:

"Der Glaube ist ein wundersames Ding: er kann nicht nur Berge versetzen. Er kann den Gläubigen auch überzeugen, dass ein Hering ein Rennpferd ist."

Niemand hatte diese Wahrheit besser verstanden als die Kommunisten selbst, denn als das Buch erschien, beschimpften sie die Autoren als Faschisten und Knechte des Kapitalismus. Eine Wirklichkeit, die nicht in den Farben der stalinistischen Propaganda ausgemalt wurde, durfte es nicht geben. Aus diesem Selbstbetrug bezog die kommunistische Bewegung ihre Kraft. Das wäre für die Empörten nicht von Bedeutung gewesen, hätten Gegner des Sozialismus eine solche Wahrheit ausgesprochen. Nein, hier sprachen ehemalige Kommunisten und Sympathisanten der kommunistischen Bewegung, die Erfahrungen gegen den Glauben ins Spiel brachten und ihnen einen Spiegel vorhielten, indem sie ihre eigene Verlogenheit besichtigen konnten.

Schon immer haben Menschen davon geträumt, dass die Welt besser werden sollte. Aber nur für eine kurze Zeit, am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Menschen es auch für möglich gehalten, dass alle Probleme der Menschheit für immer gelöst werden könnten. Zu ihnen gehörten auch Koestler, Gide und andere Intellektuelle, die ihre Gegenwart als eine tiefe Enttäuschung erlebten. Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, der eklatante Gegensatz von Arm und Reich und der Siegeszug des Faschismus in Europa überzeugte viele Intellektuelle davon, daß die liberale Ordnung versagt hatte.

"Ich wurde bekehrt, weil ich reif dafür war und weil ich in einer sich auflösenden Gesellschaft lebte, die verzweifelt nach einem Glauben verlangte"

schreibt Arthur Koestler über seine Motivation, Kommunist zu werden. Der Kommunismus schien eine Antwort auf alle ungelösten sozialen Fragen zu sein, selbst für Zeitgenossen, die sich als Christen über das Elend empörten, in dem viele Menschen leben mussten - wie André Gide:

"Ich erhoffte von diesem Unternehmen einen ungeheuren Fortschritt, einen Impuls, der die gesamte Menschheit fortreißen würde. Wenn man Zeuge einer solchen Wiedergeburt werden und sein Dasein weihen konnte, lohnte es sich wahrhaftig zu leben. Im Namen der zukünftigen Kultur machte ich im Innern entschlossen das Schicksal der Sowjetunion zu dem meinen."

Das alles wäre ohne Bedeutung gewesen, hätte es nicht die bolschewistische Ordnung in der Sowjetunion gegeben, die den jungen Männern das Gefühl gab, nicht allein zu sein. Die Bolschewiki erschienen ihnen als unverbrauchte Idealisten, die Großes im Dienst des Guten vollbrachten. Man konnte aus der Bedeutungslosigkeit des Intellektuellendaseins heraustreten und Mitglied einer mächtigen Bewegung werden, die von einem mächtigen Staat gelenkt wurde. Aus Worten konnten Taten werden.

Für die Erreichung dieses Ziels waren die jungen Enthusiasten bereit, ihre Persönlichkeit auszulöschen, Lügen als Wahrheiten auszugeben und die Verbrechen der Bolschewiki zu rechtfertigen. Nachdem Koestler und Silone alle Brücken hinter sich abgebrochen und ihre bürgerliche Existenz gegen ein Leben in der kommunistischen Familie ausgetauscht hatten, konnten sie nicht mehr in das normale Leben zurückkehren. Am Ende war es nicht der Glaube an den Kommunismus, der sie dazu brachte, die Lüge anzubeten, sondern der Glaube daran, dass die Lüge das Opfer sei, das für den Zusammenhalt der Bewegung erbracht werden müsse. Silone schreibt:

"Die Partei trat an die Stelle von Familie, Schule, Kirche und Kaserne; alles, was nichts mit der Partei zu tun hatte, mußte zerstört werden. Der psychologische Vorgang, der den einzelnen kommunistischen Kämpfer in zunehmendem Maße identisch mit dem ganzen Organismus der Partei werden lässt, gleicht aufs Haar den Mitteln, die von gewissen religiösen Orden und gewissen Kadettenanstalten angewandt werden, und zeitigt fast die gleichen Ergebnisse."

Dieser Glaube zerbrach, als die Bekehrten mit der Wirklichkeit des bolschewistischen Projekts konfrontiert wurden. Koestler, Gide und die anderen waren schockiert, als sie sahen, in welchem Elend die Menschen in der Sowjetunion leben mussten. Es gab kein Land, in dem die Klassengegensätze schlimmer, die Privilegien der herrschenden Kaste größer gewesen wären, kein Land, in dem Menschen in solcher Angst leben mussten wie in der Sowjetunion. Die Intellektuellen hatten ihr Unterwerfungsopfer umsonst erbracht, und sie begannen, sich allmählich aus der selbst verschuldeten geistigen Unmündigkeit zu befreien. Welche Lehren lassen sich aus solchen Erfahrungen gewinnen? Auf diese Frage hat Koestler selbst eine Antwort gegeben:

"Die Lehre, die man aus dieser Art Erlebnis zieht, erscheint, sobald man sie in Worte kleidet, immer im fahlen Gewand der ewigen Allgemeinplätze: dass der Mensch eine Realität ist und die Menschheit eine Abstraktion; dass man Menschen nicht als Zahlen in einer politischen Gleichung behandeln kann, weil sie sich wie die Zeichen für Null oder Unendlich verhalten, die alle mathematischen Berechnungen aus den Fugen bringen; dass der Zweck die Mittel nur innerhalb sehr enger Grenzen heiligt; dass die Ethik nicht nur eine Funktion sozialer Nützlichkeit ist und Nächstenliebe kein kleinbürgerliches Sentiment, sondern die Gravitationskraft, die jede Zivilisation zusammenhält."

Rezensiert von Jörg Baberowski

Ein Gott, der keiner war"

Arthur Koestler, Ignazio Silone, André Gide, Louis Fischer, Richard Wright, Stephen Spender schildern ihren Weg zum Kommunismus und ihre Abkehr

Europa Verlag, Zürich 1950, Neuauflage 2005

Und dennoch hatten sie als Intellektuelle die geistige Unfreiheit der Unabhängigkeit vorgezogen. Kommunist konnte nur werden und bleiben, wer den Zweifel in sich zum Verstummen brachte und Tag für Tag die Wirklichkeit widerlegte. In dieser Atmosphäre wird Zweifel gefährlich, wer zweifelt, wird diskriminiert. Man muss den Zweifel in sich zum Verstummen bringen, denn der Dissens ist das Ende der Unfreiheit und der Macht, auf der sie beruht. Nur der Glaube, so Arthur Koestler, habe den Zweifel in ihm über lange Zeit ersticken können:

"Der Glaube ist ein wundersames Ding: er kann nicht nur Berge versetzen. Er kann den Gläubigen auch überzeugen, dass ein Hering ein Rennpferd ist."

Niemand hatte diese Wahrheit besser verstanden als die Kommunisten selbst, denn als das Buch erschien, beschimpften sie die Autoren als Faschisten und Knechte des Kapitalismus. Eine Wirklichkeit, die nicht in den Farben der stalinistischen Propaganda ausgemalt wurde, durfte es nicht geben. Aus diesem Selbstbetrug bezog die kommunistische Bewegung ihre Kraft. Das wäre für die Empörten nicht von Bedeutung gewesen, hätten Gegner des Sozialismus eine solche Wahrheit ausgesprochen. Nein, hier sprachen ehemalige Kommunisten und Sympathisanten der kommunistischen Bewegung, die Erfahrungen gegen den Glauben ins Spiel brachten und ihnen einen Spiegel vorhielten, indem sie ihre eigene Verlogenheit besichtigen konnten.

Schon immer haben Menschen davon geträumt, dass die Welt besser werden sollte. Aber nur für eine kurze Zeit, am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Menschen es auch für möglich gehalten, dass alle Probleme der Menschheit für immer gelöst werden könnten. Zu ihnen gehörten auch Koestler, Gide und andere Intellektuelle, die ihre Gegenwart als eine tiefe Enttäuschung erlebten. Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, der eklatante Gegensatz von Arm und Reich und der Siegeszug des Faschismus in Europa überzeugte viele Intellektuelle davon, daß die liberale Ordnung versagt hatte.

"Ich wurde bekehrt, weil ich reif dafür war und weil ich in einer sich auflösenden Gesellschaft lebte, die verzweifelt nach einem Glauben verlangte"

schreibt Arthur Koestler über seine Motivation, Kommunist zu werden. Der Kommunismus schien eine Antwort auf alle ungelösten sozialen Fragen zu sein, selbst für Zeitgenossen, die sich als Christen über das Elend empörten, in dem viele Menschen leben mussten - wie André Gide:

"Ich erhoffte von diesem Unternehmen einen ungeheuren Fortschritt, einen Impuls, der die gesamte Menschheit fortreißen würde. Wenn man Zeuge einer solchen Wiedergeburt werden und sein Dasein weihen konnte, lohnte es sich wahrhaftig zu leben. Im Namen der zukünftigen Kultur machte ich im Innern entschlossen das Schicksal der Sowjetunion zu dem meinen."

Das alles wäre ohne Bedeutung gewesen, hätte es nicht die bolschewistische Ordnung in der Sowjetunion gegeben, die den jungen Männern das Gefühl gab, nicht allein zu sein. Die Bolschewiki erschienen ihnen als unverbrauchte Idealisten, die Großes im Dienst des Guten vollbrachten. Man konnte aus der Bedeutungslosigkeit des Intellektuellendaseins heraustreten und Mitglied einer mächtigen Bewegung werden, die von einem mächtigen Staat gelenkt wurde. Aus Worten konnten Taten werden.

Für die Erreichung dieses Ziels waren die jungen Enthusiasten bereit, ihre Persönlichkeit auszulöschen, Lügen als Wahrheiten auszugeben und die Verbrechen der Bolschewiki zu rechtfertigen. Nachdem Koestler und Silone alle Brücken hinter sich abgebrochen und ihre bürgerliche Existenz gegen ein Leben in der kommunistischen Familie ausgetauscht hatten, konnten sie nicht mehr in das normale Leben zurückkehren. Am Ende war es nicht der Glaube an den Kommunismus, der sie dazu brachte, die Lüge anzubeten, sondern der Glaube daran, dass die Lüge das Opfer sei, das für den Zusammenhalt der Bewegung erbracht werden müsse. Silone schreibt:

"Die Partei trat an die Stelle von Familie, Schule, Kirche und Kaserne; alles, was nichts mit der Partei zu tun hatte, mußte zerstört werden. Der psychologische Vorgang, der den einzelnen kommunistischen Kämpfer in zunehmendem Maße identisch mit dem ganzen Organismus der Partei werden lässt, gleicht aufs Haar den Mitteln, die von gewissen religiösen Orden und gewissen Kadettenanstalten angewandt werden, und zeitigt fast die gleichen Ergebnisse."

Dieser Glaube zerbrach, als die Bekehrten mit der Wirklichkeit des bolschewistischen Projekts konfrontiert wurden. Koestler, Gide und die anderen waren schockiert, als sie sahen, in welchem Elend die Menschen in der Sowjetunion leben mussten. Es gab kein Land, in dem die Klassengegensätze schlimmer, die Privilegien der herrschenden Kaste größer gewesen wären, kein Land, in dem Menschen in solcher Angst leben mussten wie in der Sowjetunion. Die Intellektuellen hatten ihr Unterwerfungsopfer umsonst erbracht, und sie begannen, sich allmählich aus der selbst verschuldeten geistigen Unmündigkeit zu befreien. Welche Lehren lassen sich aus solchen Erfahrungen gewinnen? Auf diese Frage hat Koestler selbst eine Antwort gegeben:

"Die Lehre, die man aus dieser Art Erlebnis zieht, erscheint, sobald man sie in Worte kleidet, immer im fahlen Gewand der ewigen Allgemeinplätze: dass der Mensch eine Realität ist und die Menschheit eine Abstraktion; dass man Menschen nicht als Zahlen in einer politischen Gleichung behandeln kann, weil sie sich wie die Zeichen für Null oder Unendlich verhalten, die alle mathematischen Berechnungen aus den Fugen bringen; dass der Zweck die Mittel nur innerhalb sehr enger Grenzen heiligt; dass die Ethik nicht nur eine Funktion sozialer Nützlichkeit ist und Nächstenliebe kein kleinbürgerliches Sentiment, sondern die Gravitationskraft, die jede Zivilisation zusammenhält."

Rezensiert von Jörg Baberowski

Ein Gott, der keiner war"

Arthur Koestler, Ignazio Silone, André Gide, Louis Fischer, Richard Wright, Stephen Spender schildern ihren Weg zum Kommunismus und ihre Abkehr

Europa Verlag, Zürich 1950, Neuauflage 2005

Cover "Ein Gott, der keiner war"© Europa Verlag Zürich