Denkmalschützer fordert stärkere Unterstützung

Der Chef der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Gottfried Kiesow, sieht in der Politik immer weniger Rückhalt für den Denkmalschutz. In manchen Bundesländern gäbe es schon keine Landesdenkmalämter mehr. Auch seien die Fördermittel für Denkmalschutz stark zurückgegangen, sagte Kiesow.

Wuttke: Herr Kiesow, warum sucht der Denkmalschutz erst jetzt den direkten Kontakt zum Publikum, zum Verbraucher, zum Bürger, wie immer man es nennen will?

Kiesow: Ja, es kommt ein bisschen spät, meine ich auch. Er hat sich vielleicht zu lange auf den Staat verlassen. Er war ja in seiner Entstehungszeit von Bürgern ins Leben gerufen, und dann im 19. Jahrhundert nach Ende der Romantik entstanden die staatlichen Instanzen, die Provinzialkonservatoren in den preußischen Provinzen, aber auch alle anderen Länder hatten staatliche Denkmalämter. Dann verließ man sich eigentlich im Kaiserreich und erst recht im Dritten Reich immer auf den Staat.

Aber da nun der Staat durch hohe Verschuldung sich immer mehr zurückzieht aus dem Denkmalschutz und nicht nur die Mittel nicht mehr bereitstellt, sondern auch den Denkmalämtern viel Mitspracherecht wieder nimmt, versuchen wir alle, Stiftungen und die Landesdenkmalämter, uns an die Bürger zu wenden und klarzumachen, dass die Denkmäler ja den Bürgern gehören.

Wuttke: Der Bürger könnte doch aber auch ziemlich pikiert darauf reagieren und sagen: Ihr habt uns doch bisher auch nicht gebraucht?

Kiesow: Na ja, so ganz ist es nicht. Also der Tag der Denkmalpflege, der erste Tag der Denkmalpflege war 1899 in Straßburg, und damals hat ja auch Dehio den Vorschlag gemacht, sein Handbuch herauszubringen, und auf dem Tag der Denkmalpflege 1901 ist zum Beispiel das erste hessische Denkmalschutzgesetz beschlossen worden, und es waren damals Laien.

Es kamen etwa 800 Personen, und es waren alle möglichen gebildeten Laien dabei, also Apotheker, Forsträte, Lehrer und Pastoren, aber auch Admiräle und Generäle, also ein Querschnitt durch die Gesellschaft, und sie haben damals schon durchaus als Bürger mitgewirkt. Es gab auch schon die Zeitschrift "Die Denkmalpflege", die es heute auch noch gibt, die sich schon immer an die Bürger gewandt hat.

Es ist auch so gewesen, dass natürlich der wundersame Wechsel 1975, als es dann endlich von der Zerstörungsphase in Deutschland überging in die Erhaltung, den Wechsel verdanken wir auch schon weitgehend den Bürgern.

Also, ich will mal sagen, seit Beginn der siebziger Jahre hat sich die Denkmalpflege schon sehr stark an die Bevölkerung gewandt, aber jetzt versuchen wir das natürlich noch zu intensivieren, und wie gut das gelingt, ist ja am Beispiel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu sehen, die jetzt etwa 150.000 Dauerspender, die Jahr für Jahr etwa 10 Millionen Euro stiften.

Wuttke: Georg Dehios Motto war vor 100 Jahren "Konservieren, nicht Restaurieren". Dass noch zwei Weltkriege kommen würden, konnte er nicht ahnen, aber wie steht es mit seiner Forderung "Erhalten, nur Erhalten" im 21. Jahrhundert? Wo steht die Denkmalpflege in Deutschland heute?

Kiesow: Wenn man statt Restaurieren Rekonstruieren sagt, dann gibt es natürlich nach wie vor gewisse Vorbehalte, total verschwundene Denkmäler wiederentstehen zu lassen. Das bezieht sich allerdings nicht auf die Frauenkirche in Dresden, bei der noch sehr viel da war und man vor allen Dingen das ganze Steinmaterial hatte und ein hervorragendes Aufmaß.

Aber es geht natürlich weiter in eine Skepsis gegenüber dem Wiederaufbau des Schlosses in Berlin oder gegenüber dem Aufbau des Stadtschlosses in Potsdam und erst recht gegen den Wiederaufbau des Schlosses in Braunschweig, weil das lediglich Entre zu einem Supermarkt werden soll und das Denkmal dann ganz verkitscht wird. Also da gilt noch so ein bisschen das, was Dehio sagt, und das gilt auch für uns. Zunächst kümmern wir uns um die Denkmäler, die noch da sind, das ist die Aufgabe der Denkmalpflege.

Wuttke: Wenn Sie eine Bilanz der Jahre 1989-2005 ziehen, wo liegen da für Sie die Stärken und Schwächen in Sachen Denkmalschutz?

Kiesow: Die Stärken lagen darin, dass die Bundesrepublik Deutschland in wundersamer Weise doch sehr viel Mittel bereitgestellt hat, um die runtergekommene Kultur in den östlichen Bundesländern nun vom endgültigen Untergang zu retten. Es war da auch fünf vor zwölf, also zehn Jahre später wäre beispielsweise die Fachwerkstatt Quedlinburg nicht mehr zu retten gewesen.

Also, da ist außerordentlich viel Gutes geschehen direkt durch Mittel, die das damalige Bundesinnenministerium hatte, vor allen Dingen aber auch durch den städtebaulichen Denkmalschutz, ein Förderprogramm des Bundesbauministeriums, das 1991 ins Leben gerufen wurde und wo man jährlich mit ursprünglich 200 Millionen DM und jetzt 90 Millionen Euro mit entsprechender Komplementärförderung der Städte doch sehr viel Gutes bewirkt hat. Die Städte sind ja so schön wie nie, beispielsweise Wismar, Quedlinburg oder Rostock, die sind ja wie ein Phönix aus der Asche in Schönheit wieder auferstanden.

Wuttke: Und die Schwächen?

Kiesow: Die Schwächen sind natürlich, dass in den westlichen Ländern die Etats radikal gestrichen wurden, dass eine gewisse Gegenbewegung zum Denkmalschutz ist, man den Einfluss der staatlichen Denkmalpflege mildern möchte. Dazu nimmt man den Vorwand der Verwaltungsreform, der Verwaltungsvereinfachung, wo man immer größere Einheiten haben will, und da ist die Denkmalpflege irgendwie im Wege.

Baden-Württemberg hat zum Beispiel kein Landesdenkmalamt mehr. Hier wird die Kultur des Landes ersetzt durch die Kultur des Regierungspräsidenten und Oberkreisdirektoren, Landräte und Bürgermeister.

Auch in den anderen Bundesländern sind die einst sehr guten Gesetze abgeschwächt worden, weil man nicht mehr fordert, dass die Entscheidungen im Einvernehmen mit den Landesdenkmalpflegern erfolgen, sondern dass der Kreis allein entscheiden kann. Also das ist in Niedersachsen und jetzt auch in Sachsen-Anhalt so.

Die Gesetze sind zum Teil sehr abgeschwächt worden, angeblich immer wieder, weil sie dem Fortschritt, dem wirtschaftlichen Aufschwung im Wege stehen. Nur: Der kommt auch so nicht, da kann es nicht allein an der Denkmalpflege liegen, und einen konkreten Fall habe ich nie zu hören bekommen. Wenn im Zweifelsfalle ein Denkmal tatsächlich einer wichtigen Investition im Wege stand, ist immer wieder gegen die Denkmalpflege entschieden worden, und es wurde abgerissen. Das ist also nur ein Popanz, den man da aufbaut.

In der Bevölkerung haben wir einen starken Zuspruch. Das sieht man Tag des offenen Denkmals, da kommen immer so zwischen dreieinhalb und vier Millionen, und man sieht es an unseren Spendern und den unzähligen Förderkreisen, die Dorfkirchen retten, sogar selbst in Eigentum nehmen. Aber in der Politik ist der Zuspruch sehr stark zurückgegangen.

Wuttke: Gesetze sind das eine, Geld ist das andere. Sie haben es schon angesprochen, kommen wir also auf das Finanzielle noch mal zurück: Hat die Denkmalpflege in Deutschland genug Geld, um das zu tun, was sie tun muss?

Kiesow: Nein, das hat sie auf keinen Fall. Es ist leider auch so, dass die Förderung in den östlichen Ländern sehr stark zurückgegangen ist. Also wenn ich an die Städtebauförderung denke, da werden zu 100 Prozent Abrisse gefördert, dagegen Instandsetzung muss sich die Stadt mit 33 und einem Drittel Prozent beteiligen. Infolgedessen wird im Augenblick nur abgerissen, nicht unbedingt Baudenkmäler, aber das kommt auch mal vor.

Die Dynamik ist eigentlich weg, und meine Sorge ist, dass all das Großartige, was wir in den vielen Jahren erreicht haben, unter Umständen wieder in Frage gestellt wird. Wenn die Sanierung auf halbem Wege stehen bleibt, ist das, was man bereits geleistet hat, auch gefährdet. Ich glaube – und das gilt nicht nur für den Denkmalschutz -, die Zukunft liegt im Bürgerstaat, wo die Bürger viel selbst in die Hand nehmen müssen.

Kiesow: Ja, es kommt ein bisschen spät, meine ich auch. Er hat sich vielleicht zu lange auf den Staat verlassen. Er war ja in seiner Entstehungszeit von Bürgern ins Leben gerufen, und dann im 19. Jahrhundert nach Ende der Romantik entstanden die staatlichen Instanzen, die Provinzialkonservatoren in den preußischen Provinzen, aber auch alle anderen Länder hatten staatliche Denkmalämter. Dann verließ man sich eigentlich im Kaiserreich und erst recht im Dritten Reich immer auf den Staat.

Aber da nun der Staat durch hohe Verschuldung sich immer mehr zurückzieht aus dem Denkmalschutz und nicht nur die Mittel nicht mehr bereitstellt, sondern auch den Denkmalämtern viel Mitspracherecht wieder nimmt, versuchen wir alle, Stiftungen und die Landesdenkmalämter, uns an die Bürger zu wenden und klarzumachen, dass die Denkmäler ja den Bürgern gehören.

Wuttke: Der Bürger könnte doch aber auch ziemlich pikiert darauf reagieren und sagen: Ihr habt uns doch bisher auch nicht gebraucht?

Kiesow: Na ja, so ganz ist es nicht. Also der Tag der Denkmalpflege, der erste Tag der Denkmalpflege war 1899 in Straßburg, und damals hat ja auch Dehio den Vorschlag gemacht, sein Handbuch herauszubringen, und auf dem Tag der Denkmalpflege 1901 ist zum Beispiel das erste hessische Denkmalschutzgesetz beschlossen worden, und es waren damals Laien.

Es kamen etwa 800 Personen, und es waren alle möglichen gebildeten Laien dabei, also Apotheker, Forsträte, Lehrer und Pastoren, aber auch Admiräle und Generäle, also ein Querschnitt durch die Gesellschaft, und sie haben damals schon durchaus als Bürger mitgewirkt. Es gab auch schon die Zeitschrift "Die Denkmalpflege", die es heute auch noch gibt, die sich schon immer an die Bürger gewandt hat.

Es ist auch so gewesen, dass natürlich der wundersame Wechsel 1975, als es dann endlich von der Zerstörungsphase in Deutschland überging in die Erhaltung, den Wechsel verdanken wir auch schon weitgehend den Bürgern.

Also, ich will mal sagen, seit Beginn der siebziger Jahre hat sich die Denkmalpflege schon sehr stark an die Bevölkerung gewandt, aber jetzt versuchen wir das natürlich noch zu intensivieren, und wie gut das gelingt, ist ja am Beispiel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu sehen, die jetzt etwa 150.000 Dauerspender, die Jahr für Jahr etwa 10 Millionen Euro stiften.

Wuttke: Georg Dehios Motto war vor 100 Jahren "Konservieren, nicht Restaurieren". Dass noch zwei Weltkriege kommen würden, konnte er nicht ahnen, aber wie steht es mit seiner Forderung "Erhalten, nur Erhalten" im 21. Jahrhundert? Wo steht die Denkmalpflege in Deutschland heute?

Kiesow: Wenn man statt Restaurieren Rekonstruieren sagt, dann gibt es natürlich nach wie vor gewisse Vorbehalte, total verschwundene Denkmäler wiederentstehen zu lassen. Das bezieht sich allerdings nicht auf die Frauenkirche in Dresden, bei der noch sehr viel da war und man vor allen Dingen das ganze Steinmaterial hatte und ein hervorragendes Aufmaß.

Aber es geht natürlich weiter in eine Skepsis gegenüber dem Wiederaufbau des Schlosses in Berlin oder gegenüber dem Aufbau des Stadtschlosses in Potsdam und erst recht gegen den Wiederaufbau des Schlosses in Braunschweig, weil das lediglich Entre zu einem Supermarkt werden soll und das Denkmal dann ganz verkitscht wird. Also da gilt noch so ein bisschen das, was Dehio sagt, und das gilt auch für uns. Zunächst kümmern wir uns um die Denkmäler, die noch da sind, das ist die Aufgabe der Denkmalpflege.

Wuttke: Wenn Sie eine Bilanz der Jahre 1989-2005 ziehen, wo liegen da für Sie die Stärken und Schwächen in Sachen Denkmalschutz?

Kiesow: Die Stärken lagen darin, dass die Bundesrepublik Deutschland in wundersamer Weise doch sehr viel Mittel bereitgestellt hat, um die runtergekommene Kultur in den östlichen Bundesländern nun vom endgültigen Untergang zu retten. Es war da auch fünf vor zwölf, also zehn Jahre später wäre beispielsweise die Fachwerkstatt Quedlinburg nicht mehr zu retten gewesen.

Also, da ist außerordentlich viel Gutes geschehen direkt durch Mittel, die das damalige Bundesinnenministerium hatte, vor allen Dingen aber auch durch den städtebaulichen Denkmalschutz, ein Förderprogramm des Bundesbauministeriums, das 1991 ins Leben gerufen wurde und wo man jährlich mit ursprünglich 200 Millionen DM und jetzt 90 Millionen Euro mit entsprechender Komplementärförderung der Städte doch sehr viel Gutes bewirkt hat. Die Städte sind ja so schön wie nie, beispielsweise Wismar, Quedlinburg oder Rostock, die sind ja wie ein Phönix aus der Asche in Schönheit wieder auferstanden.

Wuttke: Und die Schwächen?

Kiesow: Die Schwächen sind natürlich, dass in den westlichen Ländern die Etats radikal gestrichen wurden, dass eine gewisse Gegenbewegung zum Denkmalschutz ist, man den Einfluss der staatlichen Denkmalpflege mildern möchte. Dazu nimmt man den Vorwand der Verwaltungsreform, der Verwaltungsvereinfachung, wo man immer größere Einheiten haben will, und da ist die Denkmalpflege irgendwie im Wege.

Baden-Württemberg hat zum Beispiel kein Landesdenkmalamt mehr. Hier wird die Kultur des Landes ersetzt durch die Kultur des Regierungspräsidenten und Oberkreisdirektoren, Landräte und Bürgermeister.

Auch in den anderen Bundesländern sind die einst sehr guten Gesetze abgeschwächt worden, weil man nicht mehr fordert, dass die Entscheidungen im Einvernehmen mit den Landesdenkmalpflegern erfolgen, sondern dass der Kreis allein entscheiden kann. Also das ist in Niedersachsen und jetzt auch in Sachsen-Anhalt so.

Die Gesetze sind zum Teil sehr abgeschwächt worden, angeblich immer wieder, weil sie dem Fortschritt, dem wirtschaftlichen Aufschwung im Wege stehen. Nur: Der kommt auch so nicht, da kann es nicht allein an der Denkmalpflege liegen, und einen konkreten Fall habe ich nie zu hören bekommen. Wenn im Zweifelsfalle ein Denkmal tatsächlich einer wichtigen Investition im Wege stand, ist immer wieder gegen die Denkmalpflege entschieden worden, und es wurde abgerissen. Das ist also nur ein Popanz, den man da aufbaut.

In der Bevölkerung haben wir einen starken Zuspruch. Das sieht man Tag des offenen Denkmals, da kommen immer so zwischen dreieinhalb und vier Millionen, und man sieht es an unseren Spendern und den unzähligen Förderkreisen, die Dorfkirchen retten, sogar selbst in Eigentum nehmen. Aber in der Politik ist der Zuspruch sehr stark zurückgegangen.

Wuttke: Gesetze sind das eine, Geld ist das andere. Sie haben es schon angesprochen, kommen wir also auf das Finanzielle noch mal zurück: Hat die Denkmalpflege in Deutschland genug Geld, um das zu tun, was sie tun muss?

Kiesow: Nein, das hat sie auf keinen Fall. Es ist leider auch so, dass die Förderung in den östlichen Ländern sehr stark zurückgegangen ist. Also wenn ich an die Städtebauförderung denke, da werden zu 100 Prozent Abrisse gefördert, dagegen Instandsetzung muss sich die Stadt mit 33 und einem Drittel Prozent beteiligen. Infolgedessen wird im Augenblick nur abgerissen, nicht unbedingt Baudenkmäler, aber das kommt auch mal vor.

Die Dynamik ist eigentlich weg, und meine Sorge ist, dass all das Großartige, was wir in den vielen Jahren erreicht haben, unter Umständen wieder in Frage gestellt wird. Wenn die Sanierung auf halbem Wege stehen bleibt, ist das, was man bereits geleistet hat, auch gefährdet. Ich glaube – und das gilt nicht nur für den Denkmalschutz -, die Zukunft liegt im Bürgerstaat, wo die Bürger viel selbst in die Hand nehmen müssen.

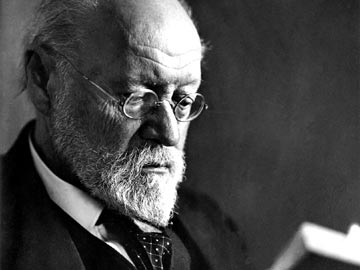

Georg Dehio (*1850 Reval, +1932 Tübingen) - einer der Gründerväter der modernen Denkmalpflege© Reppenstedt, Georg Dehio jr.