Die Bedeutung von Vorbildern für den sozialen Aufstieg

Akin Elkol hat einen Migrationshintergrund, Britta Goldbach ist Müllerstochter vom Dorf. Beide haben den Aufstieg durch Bildung geschafft - noch immer selten bei Menschen aus bildungsfernen Familien in Deutschland. Auch weil oft Vorbilder fehlen.

Akin Elkol ist in einer fränkischen Kleinstadt aufgewachsen. Er sagt von sich: „Ich bin ein klassisches Gastarbeiterkind der dritten Generation.“

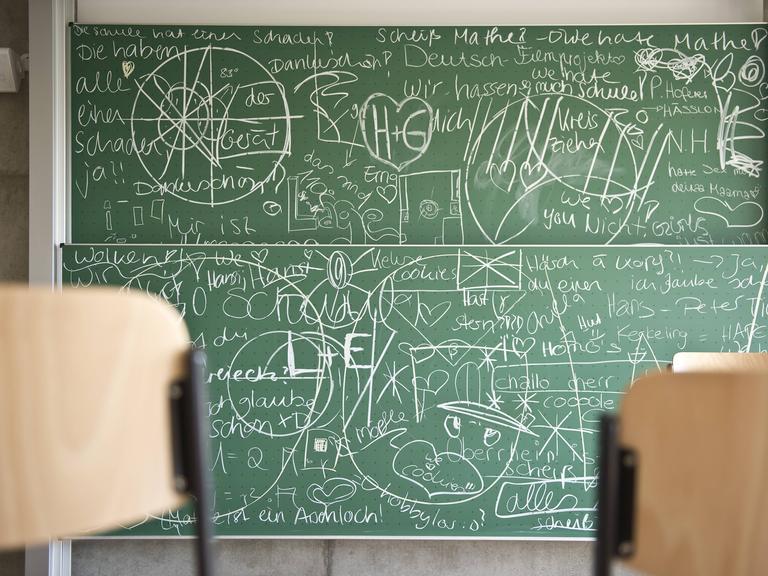

Zum Abschluss der Grundschule heißt es in der Empfehlung seiner Lehrer: Nicht geeignet für die Realschule. Akin fragt sich: Warum wird einigen in der Klasse, die ähnliche Noten haben wie er, empfohlen, in die Realschule zu gehen - und ihm nicht?

Eine Antwort auf diese Frage hat Akin nie erhalten. Doch sein Vater schickt ihn trotzdem auf die Realschule. Auch wenn er selbst nie die Chance hatte, das Gymnasium zu besuchen, will er seinem Sohn und den Töchtern diese Türe öffnen. Er unterstützt sie auf ihrem Bildungsweg. Eine richtige, aber untypische Entscheidung.

Reaktionen je nach Klassenzugehörigkeit

Bei den Bildungsempfehlungen für die weiterführende Schule reagieren Familien klassenspezifisch unterschiedlich, weiß die Soziologin Annett Kupfer: Familien aus der Mittelklasse oder oberen Klasse halten sich nach Kupfers Beobachtungen eher nicht an eine ungünstige Empfehlung und schicken ihre Kinder trotzdem aufs Gymnasium - während Familien aus unteren sozioökonomischen Gruppen schneller aufgeben und sich eher an solche Empfehlungen halten.

Bei den Bildungsempfehlungen für die weiterführende Schule reagieren Familien klassenspezifisch unterschiedlich, weiß die Soziologin Annett Kupfer: Familien aus der Mittelklasse oder oberen Klasse halten sich nach Kupfers Beobachtungen eher nicht an eine ungünstige Empfehlung und schicken ihre Kinder trotzdem aufs Gymnasium - während Familien aus unteren sozioökonomischen Gruppen schneller aufgeben und sich eher an solche Empfehlungen halten.

Akin studiert schließlich. Er verlässt die Universität mit einem Master in Automobilwirtschaft. Doch ihm fehlt etwas, das für Akademikerkinder selbstverständlich ist: ein Vorbild in der Familie - jemand, der diesen Weg schon bewältigt hat.

Trotzdem hat Akin Elkol in seinen Eltern Vorbilder: als Menschen, die in ein fremdes Land kamen und sich eine ganz neue Existenz aufbauten, mit Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen.

Verinnerlichte Zweifel und Scham über die Herkunft

Britta Goldbach* nennt ihren Bildungsweg im Rückblick eine Odyssee. Sie stammt aus einem Dorf in der Weinregion Württembergs, ihr Vater ist Müller für Tiernahrung und Nebenerwerbswinzer, ihre Mutter Hausfrau. Sie wünscht sich, dass ihre drei Töchter ihren Bildungsweg selbst bestimmen.

Doch ist die Freude in der Familie verhalten, als Britta in der vierten Klasse eine Gymnasialempfehlung nach Hause bringt. Obwohl Britta sich diesen Weg für sich wünscht, wechselt sie auf die Realschule und macht eine Ausbildung zur Grafikdesignerin.

Der Hauptgrund: Das Gymnasium traut sich Britta nicht zu. Erst viel später macht sie das Fachabitur nach und findet eine Universität, an der sie mit diesem Abschluss Japanologie studieren kann. Dabei begleitet sie immer das Gefühl, anders zu sein, irgendwie nicht dazuzugehören.

Bei Britta bleibt die Angst: Schaffe ich das überhaupt?

Das Gefühl des „verinnerlichten Klassismus“

Betroffene wenden ihre Erfahrungen von Abwertung psychologisch und emotional ins Innere, erläutert Soziologin Annett Kupfer. Sie fühlen sich manchmal sogar wie Betrüger, die sich unerlaubt in gehobene Schichten eingeschlichen haben, obwohl sie deren Geschmack nicht teilen, deren Ausdrucksweisen nicht beherrschen und deren Umgangsformen nicht kennen. Die Folge ist Scham über die eigene Herkunft, die versteckt wird.

Betroffene wenden ihre Erfahrungen von Abwertung psychologisch und emotional ins Innere, erläutert Soziologin Annett Kupfer. Sie fühlen sich manchmal sogar wie Betrüger, die sich unerlaubt in gehobene Schichten eingeschlichen haben, obwohl sie deren Geschmack nicht teilen, deren Ausdrucksweisen nicht beherrschen und deren Umgangsformen nicht kennen. Die Folge ist Scham über die eigene Herkunft, die versteckt wird.

Brittas Selbstzweifel verlassen sie erst, als sie mit einem Stipendium einen internationalen Studiengang belegt und auch in Korea und Japan studiert. Plötzlich ist sie eine Gaststudentin unter vielen. Im Ausland ist sie nicht mehr das „Mädchen aus dem Dorf“.

Heute arbeitet Britta Goldbach als Übersetzerin. Sie will nun auch einen Roman schreiben. Dafür hat sie sich auch auf einer Plattform für Schriftsteller vernetzt. Der Austausch mit anderen Menschen auf einem ähnlichen Weg, die Erfahrung, dass sie nicht allein ist mit ihren Selbstzweifeln – das ist für sie wichtig.

Rollenvorbilder für das Selbstwertgefühl

Vorbilder in der Familie oder im Freundeskreis spielen eine wichtige Rolle im Bildungsweg, sagt auch Soziologin Annett Kupfer – beispielsweise eine Großmutter, die Bücher kauft. Solche emotionale Unterstützung stärkt das Selbstwertgefühl für den angestrebten Weg. Die Forschungen der Soziologin zeigen, dass es bei Klassenübergängen oft eine Person im Umfeld gab, die entweder unterstützend tätig oder ein Rollenvorbild war.

Auch solidarische Initiativen - die vernetzen und so Vorbilder für Aufstieg und Fortbildung erlebbar werden lassen - sind eine Möglichkeit, um Chancenungleichheit in der Bildung zu überwinden. Wichtig gerade für die, denen solche Vorbilder in der Familie und im Freundeskreis fehlen. Denn diejenigen, die als erste in einer Familie einen höheren Bildungsweg gehen, schwanken oft zwischen Stolz und Scham. Hinzu kommt häufig das Gefühl, die eigene Klassenherkunft zu verraten und sich von der Familie, die den eigenen Weg nicht versteht, zu entfremden. Für Kupfer ein Zeichen, dass es offenbar schwer ist, in zwei unterschiedlichen sozialen Schichten heimisch zu sein. Dabei wäre gerade das für einen erfolgreichen Übergang wichtig.

Vorbilder in der Familie oder im Freundeskreis spielen eine wichtige Rolle im Bildungsweg, sagt auch Soziologin Annett Kupfer – beispielsweise eine Großmutter, die Bücher kauft. Solche emotionale Unterstützung stärkt das Selbstwertgefühl für den angestrebten Weg. Die Forschungen der Soziologin zeigen, dass es bei Klassenübergängen oft eine Person im Umfeld gab, die entweder unterstützend tätig oder ein Rollenvorbild war.

Auch solidarische Initiativen - die vernetzen und so Vorbilder für Aufstieg und Fortbildung erlebbar werden lassen - sind eine Möglichkeit, um Chancenungleichheit in der Bildung zu überwinden. Wichtig gerade für die, denen solche Vorbilder in der Familie und im Freundeskreis fehlen. Denn diejenigen, die als erste in einer Familie einen höheren Bildungsweg gehen, schwanken oft zwischen Stolz und Scham. Hinzu kommt häufig das Gefühl, die eigene Klassenherkunft zu verraten und sich von der Familie, die den eigenen Weg nicht versteht, zu entfremden. Für Kupfer ein Zeichen, dass es offenbar schwer ist, in zwei unterschiedlichen sozialen Schichten heimisch zu sein. Dabei wäre gerade das für einen erfolgreichen Übergang wichtig.

Da auch Akin Elkol diese Erfahrung gemacht hat, bietet er sich heute als Vorbild für Jüngere an, bei der Organisation Arbeiterkind. Dort erzählt er seine Geschichte - um jungen Menschen Mut zu machen. Inzwischen ist er bei einem großen Automobilkonzern angestellt. Er sagt: Hier sind alle gewohnt, im Weltmaßstab zu denken. Herkunft sollte keine Rolle mehr spielen. Seine Unsicherheit ist trotzdem immer noch da - aber sie wird weniger mit zunehmender Erfahrung.

Entscheidend: Bildung und Einkommen der Eltern

Akins und Brittas erfolgreiche Bildungsbiografien sind leider eher untypisch. Denn: Von 100 Nichtakademikerkindern nehmen nur 27 ein Studium auf, bei Akademikerkindern sind es dagegen 79, so eine empirische Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Erhebungen der Hans-Böckler-Stiftung zeigen zudem, dass Akademikerkinder dreimal höhere Chancen auf einen Uniabschluss haben als Arbeiterkinder.

Akins und Brittas erfolgreiche Bildungsbiografien sind leider eher untypisch. Denn: Von 100 Nichtakademikerkindern nehmen nur 27 ein Studium auf, bei Akademikerkindern sind es dagegen 79, so eine empirische Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Erhebungen der Hans-Böckler-Stiftung zeigen zudem, dass Akademikerkinder dreimal höhere Chancen auf einen Uniabschluss haben als Arbeiterkinder.

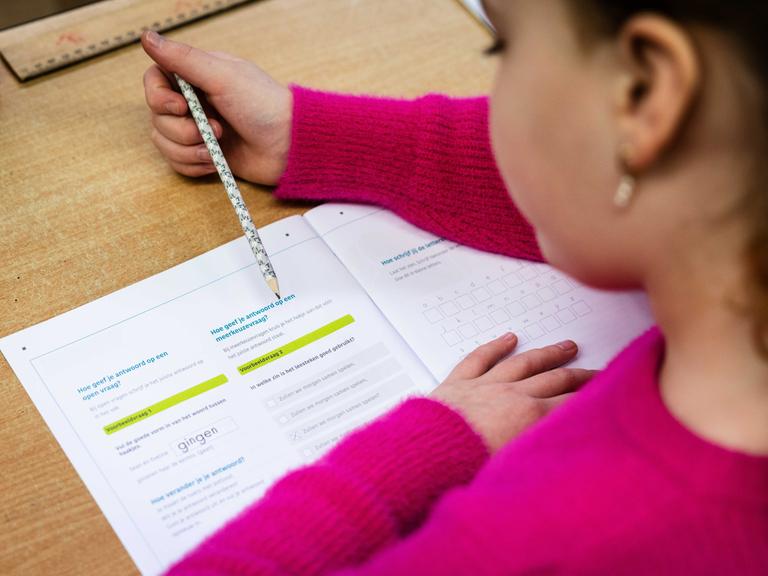

Doch Unterschiede in den Bildungswegen beginnen schon früher, wie der "Chancenmonitor 2023" des ifo-Istituts für Wirtschaftsforschung zeigt: Die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, liegt demnach je nach dem familiären Hintergrund zwischen einem Fünftel und vier Fünfteln. Die entscheidenden Faktoren: Bildung und Einkommen der Eltern. Ungleiche Start- und Lernbedingungen gelten als vorrangige Effekte der Bildungsungleichheit. Der Migrationshintergrund hingegen ist laut ifo-Institut weniger entscheidend.

Bildungsentscheidungen von Familien

Dazu kommt: Akademikerfamilien gehen oft davon aus, dass Abitur und Studium sich lohnen. Oft zeigt ihnen das ihr eigenes Beispiel. Sie trauen ihren Kindern auch eher zu, auf dem höheren Bildungsweg bestehen zu können, weil sie sie beim Lernen besser unterstützen können.

In Arbeiterfamilien wird dagegen oft gezögert, in die Bildung der Kinder zu investieren. Denn dann muss die Familie in der Regel lange finanziell unterstützen. Machen die Kinder dagegen eine Berufsausbildung, verdienen sie schon früher eigenes Geld. Diese ungleichen Bildungsentscheidungen von Familien gelten sozusagen als die zweite Stufe der Effekte der Bildungsungleichheit.

*) Britta Goldbach ist ein Pseudonym. Der Klarname ist der Redaktion bekannt.