Carl Barks

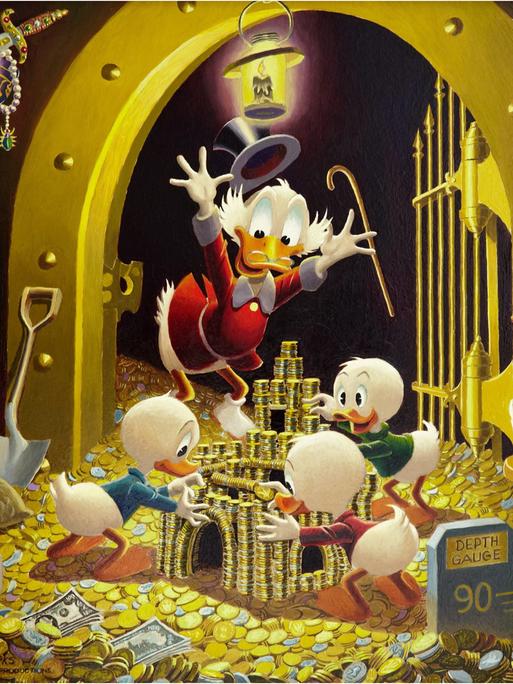

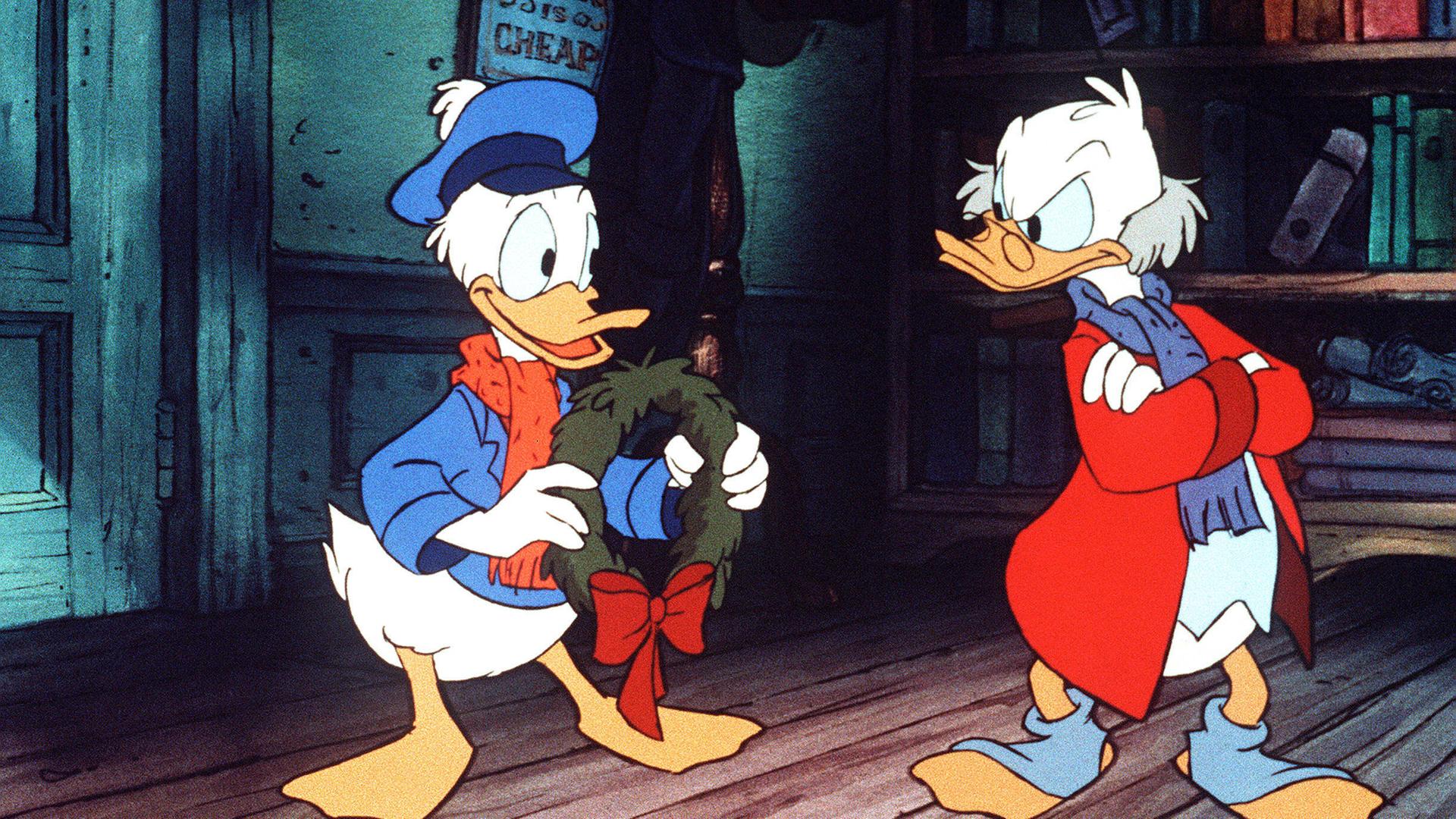

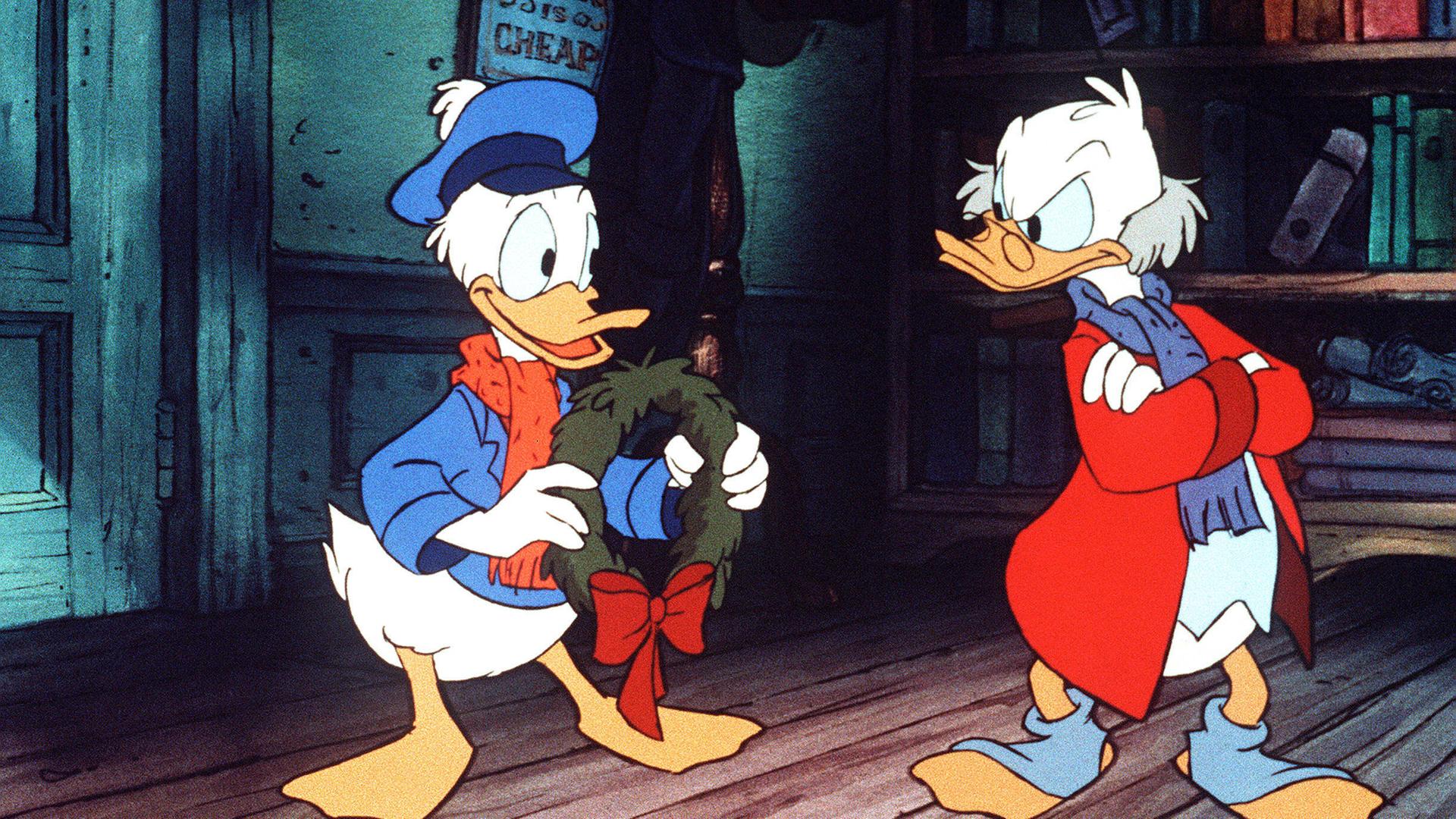

Dagobert Duck, der reiche Onkel von Donald Duck, ist eine der wichtigsten Schöpfungen von Carl Barks © imago images / Everett Collection / Walt Disney Co.

Der Erfinder von Entenhausen

Carl Barks hat Donald Duck zwar nicht erfunden, aber er hat ihm Charakter verliehen und dessen Welt Entenhausen erschaffen. Seine Comics sind Meisterwerke, die bis heute begeistern. Der Künstler und Autor starb vor 25 Jahren, am 25. August 2000.

Es gab eine Zeit, da wollte Carl Barks Hühnerzüchter werden. Schließlich wurden es Enten. Und dann auch noch die berühmtesten der Welt. Mehr als 25 Jahre lang zeichnete Barks Donald Duck und dessen Familie aus Entenhausen. Geschaffen hat er ihn zwar nicht, aber er hat ihn und seine Welt bis heute maßgeblich geprägt. Für viele ist seine Version von Donald Duck die definitive: der ewige polternde Pechvogel.

Dabei kommt Barks erst spät zu den Enten. Zuvor macht der Sohn eines Farmers, geboren 1901 in Oregon, eine Reihe verschiedener Jobs: Laufbursche, Ledergerber, Holzfäller, Eisenbahnangestellter, Druckereigehilfe und Tischler. „Ich war ein richtiger Außenseiter“, sagt er 1975 in einem Interview. „Ich konnte nichts wirklich gut.“ Nur eines verfolgt er ein Leben lang: Er will Zeichner werden. Barks wächst mit den Comicstrips der Zeitungen auf, mit Little Nemo von Winsor McCay, Barney Google, Happy Hooligan, Popeye und Flash Gordon. Das Zeichnen bringt er sich selbst bei; einen Fernkurs, den er als 16-Jähriger beginnt, muss er nach kurzer Zeit abbrechen.

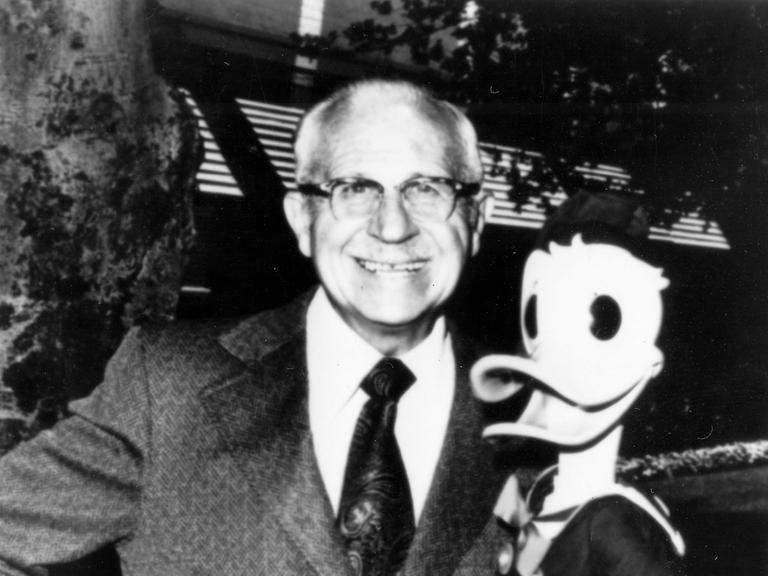

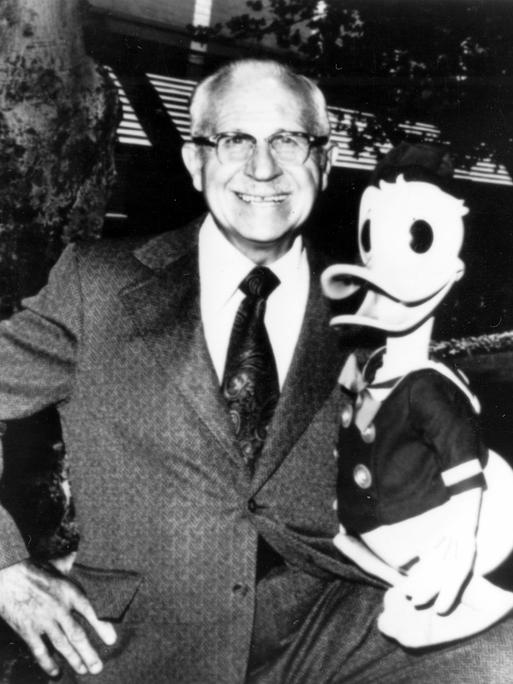

Später Ruhm: Im Jahr 1994 widmete das Dänische Nationalmuseum in Kopenhagen Carl Barks eine Ausstellung.© picture-alliance / dpa / Polfoto

1931 wird er Redakteur und Illustrator beim Satiremagazin "Calgary Eye Opener" in Minneapolis, dann bewirbt er sich bei Disney und wird 1935 Zwischenphasenzeichner für Zeichentrickfilme, eine unkreative Akkordarbeit. Lieber wäre Barks Animator, also verantwortlich für die Storyboards und Schlüsselbilder. Nachdem er ein paar pfiffige Ideen für die Friseurstuhlszene des Donald-Duck-Kurzfilms „Modern Inventions“ (1937) beiträgt, wird er in die Story-Abteilung versetzt.

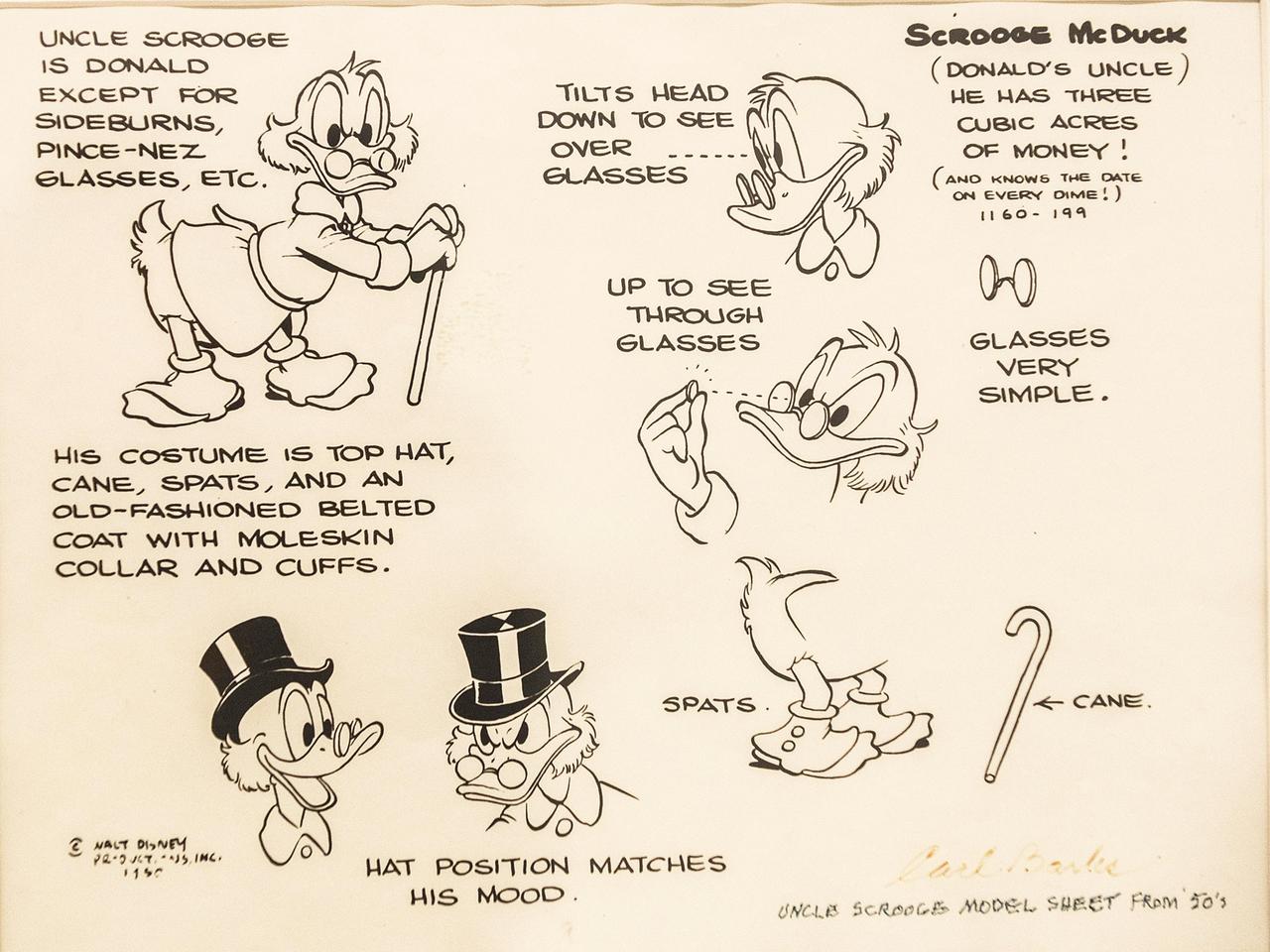

1942 kündigt Barks bei Disney und widmet sich seiner alten Leidenschaft: Comics. Er beginnt für den kalifornischen Verlag Western Lizenzcomichefte für Disney zu zeichnen, im August erscheint seine erste Donald-Duck-Story: „Piratengold“. In den nächsten Jahren definiert er nicht nur den Matrosenerpel neu, den es bereits seit 1934 in Cartoons gibt, und verleiht ihm mehr Persönlichkeit, er erfindet auch weitere Charaktere und ihre ganze Welt namens Entenhausen („Duckburg“): Dazu zählen der Glückspilz Gustav Gans, der Erfinder Daniel Düsentrieb, die Panzerknacker, die Hexe Gundel Gaukeley und vor allem Onkel Dagobert Duck.

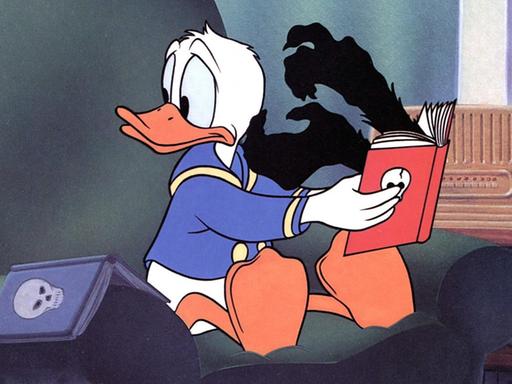

Dagobert als Gegner des Kapitalismus

Ursprünglich (1947) konzipiert er Dagobert nur für eine Weihnachtsgeschichte als Wiedergänger von Charles Dickens' Figur Ebenezer Scrooge, ein reicher, geiziger und hartherziger Misanthrop. Doch dann findet Barks den Charakter so interessant, dass er ihn wieder verwendet, ihn immer facettenreicher, sympathischer und immer reicher macht, sodass Dagobert irgendwann einen riesigen Geldspeicher benötigt, in dem er seine ikonischen Geldbäder nimmt. Barks gibt ihm 1953 auch die Hintergrundgeschichte eines amerikanischen Selfmademans, der als Goldschürfer begann.

Carl Barks lehnte Onkel Dagobert zunächst an den Dickens-Charakter Scrooge an, baute ihn dann aber zu einer immer vielfältigeren Figur aus© IMAGO / Funke Foto Services / KaixKitschenberg

Die umstrittene Frage, ob Dagobert Duck den Kapitalismus eher verherrlicht oder kritisiert, beantwortete der alte Carl Barks eindeutig: „Er ist ein totaler Gegner des kapitalistischen Systems.“ Da er als Geizkragen kaum Geld ausgibt, würde er damit einfrieren, was den Kapitalismus am Leben hält. In dieser Logik wären alle arm und er allein reich. „Das wäre das Ende des Kapitalismus.“

Donald Duck als Identifikationsfigur

Auch wenn Dagobert für den Wunsch vieler stehe, einmal reich zu sein, sagte Barks, er selbst habe diesen Wunsch nie verspürt. Er habe sich immer eher als unglückliche Person gesehen. Das sei die einzige Verbindung zwischen ihm und seiner Figur Donald Duck, der er sich am nächsten fühle. Sonst hätten seine Charaktere nichts mit ihm zu tun.

„Es gibt wohl keine Person in den USA, die sich nicht mit Donald identifizieren kann“, sagte Barks. „Weil er in Situationen war, in denen er sich fast jeder befunden hat. Er macht dieselben Fehler wie jeder andere.“ Den Erfolg seiner Comics erklärte er sich mit dem Bezug zum Alltag, der Nähe zum wahren Leben. Seine Charaktere seien nicht eindimensional. Er habe sie nie als Enten gesehen, sondern wie Menschen. Und er hätte auch lieber, so gestand er es 1975, wahre Menschen statt Tiere gezeichnet. Doch er sei wohl eher ein Komödienautor gewesen.

Ungenannter Autor, später Ruhm

Barks machte es sich mit seiner leichten Kost nicht leicht. Er wollte den Kindern, die sich dafür ihr Taschengeld absparten, etwas bieten. Am Anfang seines Schreibprozesses standen meist die Gags. Um sie herum baute Barks seine Geschichten, für die er teilweise auch viel recherchierte. Sein vielfältiges Berufsleben diente ihm oft als Inspiration.

Für den Fall, dass ihm nachts Ideen kamen, lagen Stift und Papier auf seinem Nachttisch. Neben seinem unerschöpflichen Einfallsreichtum, seinem ausdrucksstarken Zeichenstil und seiner Liebe zum Detail hatte Barks auch ein untrügliches Gespür für Tempo und Witz. So schuf er insgesamt etwa 500 Geschichten mit rund 6000 Comicseiten.

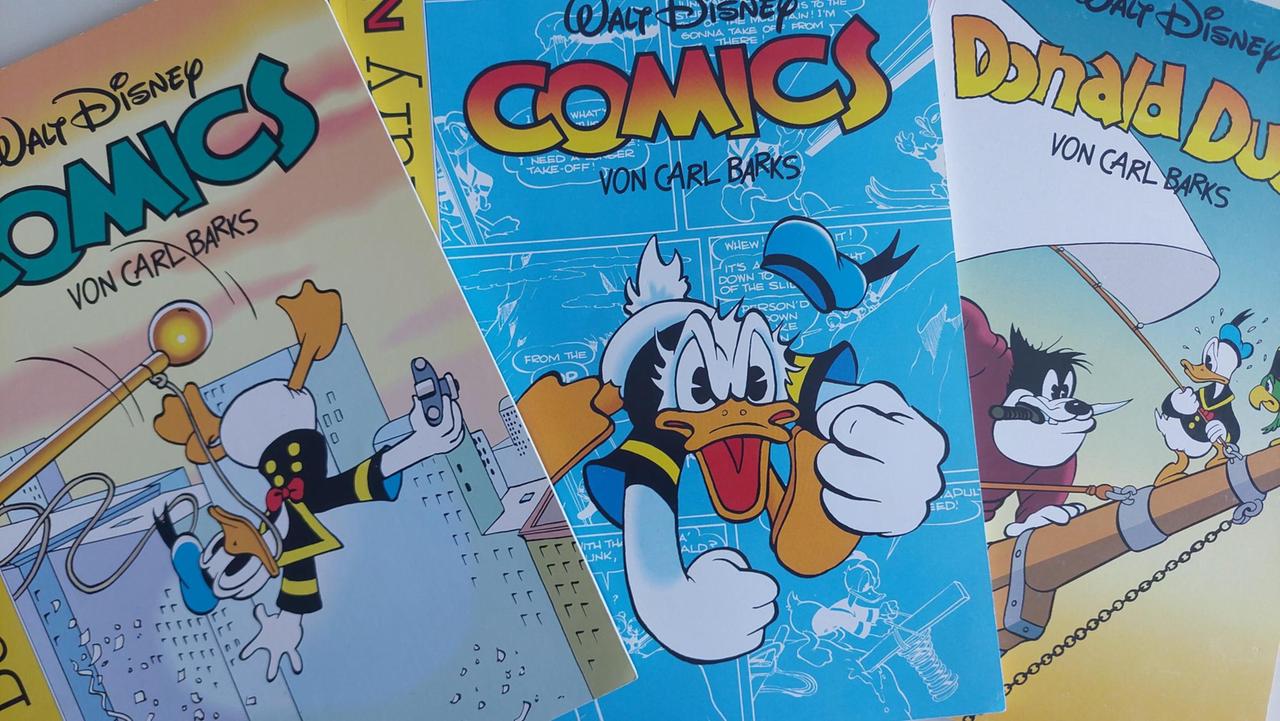

Seit 1951 erscheint Donald Duck auch in deutschen Comics und erfreut sich ständiger Neuauflagen© Deutschlandradio

Lange Zeit blieb Carl Barks jedoch unbekannt, sein Name wurde zunächst – wie auch der anderer Disney-Zeichner – nicht erwähnt. Alle Storys waren nur überschrieben mit „Walt Disney“, als würde der Chef des Unterhaltungskonzerns neben der Produktion von Filmen und dem Betreiben von Freizeitparks auch noch die Zeit zum Schreiben und Zeichnen von Comics finden. Bei seinen Fans galt der große Unbekannte zunächst nur als „The Good Artist“, der gute Zeichner, der für die besten Enten-Storys verantwortlich war.

Barks fand erst zu Ruhm, als er sich schon zur Ruhe gesetzt hatte. In späten Jahren, als er höchstens noch Skripte für die Comic-Abenteuer schrieb, malte er Ölbilder und schuf Porzellanfiguren der Ducks, die heute begehrte Sammlerobjekte sind und bei Auktionen zu Unsummen versteigert werden. Am 25. August 2000 starb Carl Barks in Oregon an Leukämie. Er wurde 99 Jahre alt.

Fast zeitloser Klassiker

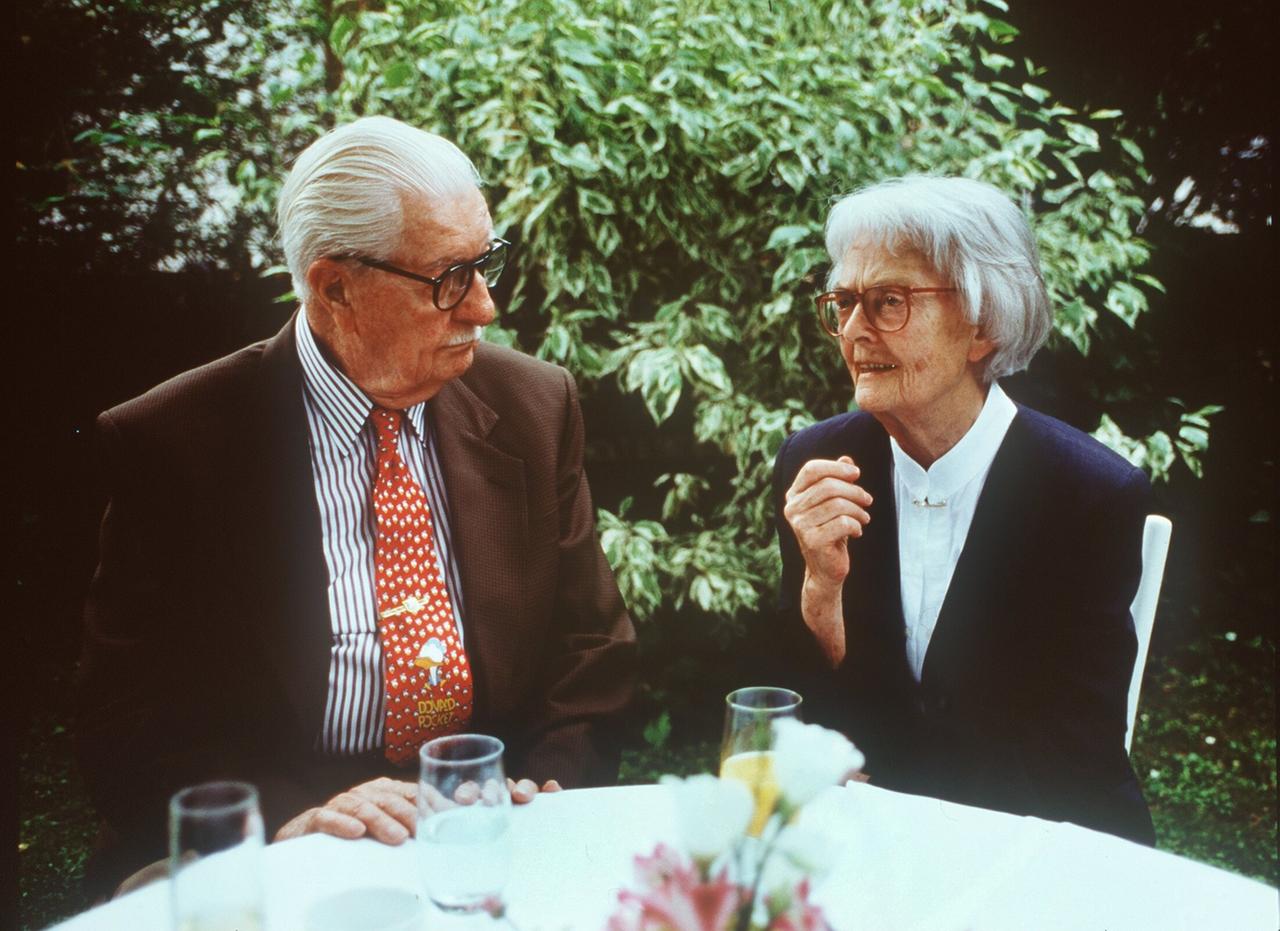

In Deutschland wurde sein Werk dank der Übersetzung von Erika Fuchs bekannt. Mit ihren Sprachschöpfungen und bildungsbürgerlichen Anspielungen hat sie nicht nur dazu beigetragen, dass man Comics mit der Zeit ernster nahm. Ihre Duck-Übersetzungen sind längst selbst zu einem Heiligen Gral des deutschen Kanons geworden, neben Schlegels Shakespeare und Luthers Bibel. Seit Jahren werden die Comics von Carl Barks auch in teuren Schmuckausgaben nachgedruckt.

Carl Barks traf seine deutsche Übersetzerin Erika Fuchs 1994 in München© picture-alliance / dpa / DB Egmont Ehapa Verlag

So klassisch sein Werk ist und so unschuldig es auf den ersten Blick wirkt, nicht alles daran ist gut gealtert. Donald Duck zückt öfter mal die Rute, um seine Neffen zu züchtigen - Gewalt an Kindern wird zum Running Gag.

Und dann ist da noch die Figur von Bombie the Zombie, der rassistische Stereotype bedient, auch wenn die Geschichte „Wudu-Hudu-Zauber“ (1949) sich mit sonst tabuisierten Themen wie Rassentrennung und Kolonialismus auseinandersetzt. Heute stolpert man in der Übersetzung auch über einen Satz wie „He, ihr Kanaken!“ („Piratengold“, 1942), was schon damals durchaus abfällig gemeint war – wie im Original, wo es „swabs“ heißt, also Nichtsnutze.

Im Jahr 2021 erregten Anpassungen an den Zeitgeist in deutschen Neuausgaben die Gemüter, etwa als das übergewichtige Schwein Fridolin Freudenfett zu Fridolin Freundlich umbenannt oder das Wort „Zwergindianer“ ersetzt wurde. Für manche Fans sind solche Änderungen Sakrilege, während der Verlag Egmont Ehapa sich rechtfertigte, dass Erika Fuchs ihre Texte ständig angepasst habe.

Von einem Werk, das zum Teil mittlerweile mehr als 80 Jahre alt ist, zu erwarten, auf der Höhe der Zeit zu sein, wäre wohl zu viel verlangt. Man liest es bis heute wegen seiner zeitlosen Qualitäten. Und davon gibt es unzählige, wie jede Generation neu für sich entdeckt. Man kann nur froh sein, dass Carl Barks die Hühnerfarm aufgegeben hat. In Sachen Enten bleibt er unerreicht.