Der Filmkritiker Marcus Stiglegger spricht im Interview über Julia Ducournaus filmische Einflüsse des dänischen Regisseurs David Cronenberg und der französischen Regisseurin Claire Denis auf ihr Werk und ihre persönliche, radikale Handschrift.

Fluidität im Horrorgewand

10:00 Minuten

Körperhorror, Genre, Identität: Julia Ducournau behandelt in "Titane" große Fragen - und schafft es trotzdem, ein berührendes Beziehungsdrama zu schaffen. Im Gespräch erzählt sie, was das mit Selbstfindung und dem Blick des Publikums zu tun hat.

Eine junge Frau, Alexia, hat auf einer Autoshow Sex mit einem glänzenden Cadillac hat wird von ihm schwanger. Zu Menschen hat sie ein eher schwieriges Verhältnis und bringt diese immer wieder um. Weil sie von der Polizei verfolgt wird und sie an einen Feuerwehrmann gerät, der seinen Sohn verloren hat, zertrümmert sie in einer öffentlichen Toilette ihre Nase und verwandelt sich in den Sohn.

Die Inhaltsangabe des Cannes-Gewinners "Titane" klingt merkwürdig. Das, was den Film so faszinierend macht, ist, wie die französische Regisseurin Julia Ducournau diese Fantasien in stilisierte Bilder packt, wie sie mit Körperhorror spielt, mit vielen Genrekonventionen bricht, sich mit Identitätsfragen beschäftigt und dabei trotzdem ein berührendes Beziehungsdrama schafft. Wie schon ihr erster Langfilm "Raw" hat auch "Titane" für viel Aufsehen gesorgt. Nun kommt "Titane" ins Kino und Susanne Burg konnte mit der Regisseurin sprechen. Erstes Thema: der Todestrieb der Protagonistin.

Julia Ducournau: Ich glaube, sie bringt einfach jeden um, der menschlich ist. Sie kann Menschlichkeit und Menschen nicht ausstehen. Sie ist eine Psychopathin und nicht im Kontakt mit ihren Gefühlen. Sie hat kaum welche. Deswegen ist sie auch ein wandelnder Todestrieb und fokussiert ihr Begehren auf Metall, was ein totes, kaltes Material ist im Gegensatz zu Fleisch. Und ich glaube, dass sie Menschen umbringt, wenn sie ihr zu nahe kommen.

Susanne Burg: Welche Beziehung hat sie denn zu ihrem Körper? Denn in gewisser Weise scheint sie gar nicht in ihrem Körper zu leben. Ihr geht es sehr viel darum, den Körper zu formen und zu deformieren und ihn zu überwinden.

Julia Ducournau: Ich glaube, Alexia hat keine Konturen. So habe ich sie zumindest geschrieben. Von Anfang an bekommt sie keine Blicke von ihrem Vater. Er ignoriert sie oder guckt indirekt auf sie, durch einen Rückspiegel oder ein Fenster. Er will sie nicht angucken und das verhindert, dass sie ein Gefühl für ihren Körper bekommt. So kann ihr Todestrieb sehr direkt aus ihr herausfließen und sich ungezielt in ihrer Umgebung Bahn brechen.

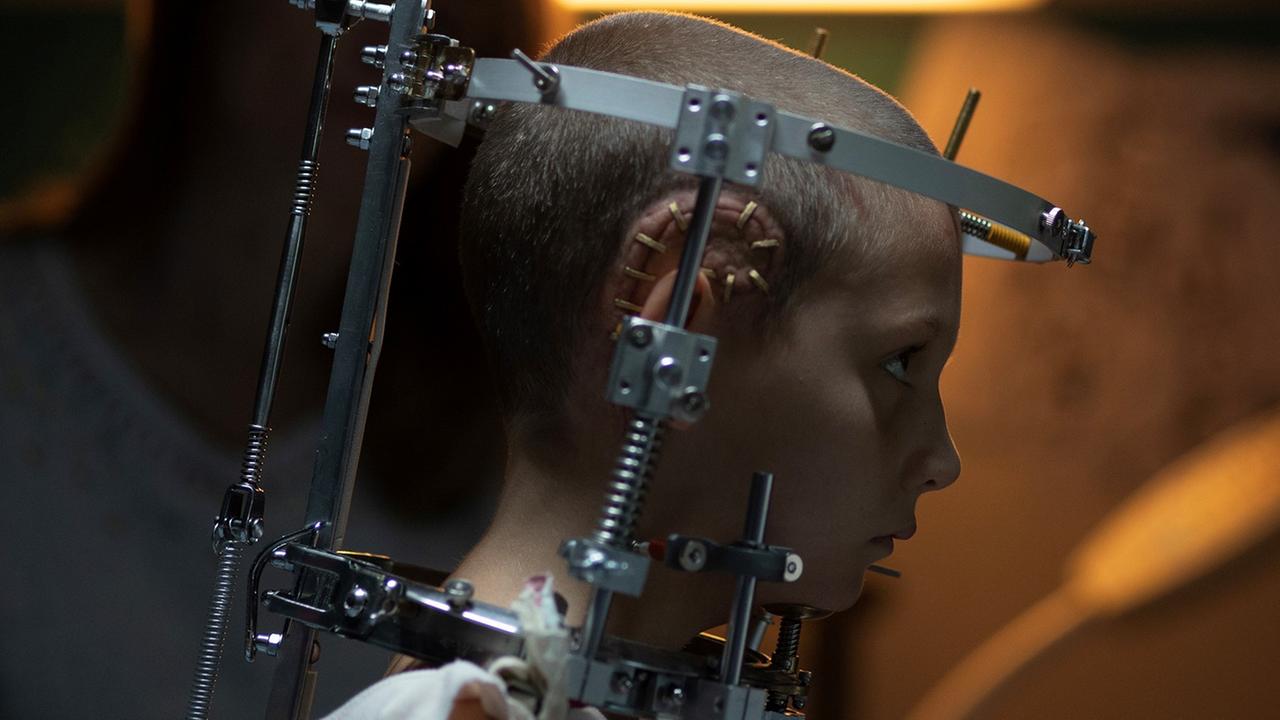

Durch ihre Schwangerschaft und weil sie Vincent kennenlernt, bekommt sie mehr Konturen, denn im Gegensatz zu ihrem biologischen Vater starrt Vincent sie ständig an. Das ist zum Teil auch sehr übergriffig, ja fast brutal. Aber Vincent möchte, dass Alexia seine Fantasie lebt. Er möchte, dass sie zu seinem Sohn wird und er formt sie entsprechend. Das ist gewalttätig und neurotisch, aber sie mag es und es hilft ihr, ihre Gefühle und ihre Menschlichkeit zu finden.

Autos und Frauen werden oftmals ähnlich angeschaut

Susanne Burg: Sie haben die Blicke erwähnt. Das Angucken von Körpern. Auch als Publikum schauen wir ja auf der Leinwand ständig Körper an, unter Umständen starren wir. Inwiefern wollten Sie auch unsere Blicke als Zuschauer mit hinterfragen?

Julia Ducournau: Ja, das ist genau der Punkt. Die erste Einstellung nach dem Prolog ist eine Plansequenz bei der Autoshow, bei der Alexia als erotische Tänzerin arbeitet. Das ist ein männlicher Blick. Ich will zeigen, dass Frauen und Autos ähnlich angeguckt werden. Vielleicht sind die Autos sogar noch ein bisschen bedeutender für die Zuschauenden. Aber dann kommen wir bei Alexia an, wenn sie tanzt. Und als sie tanzt, guckt sie in die Kamera und sie guckt uns an.

Und indem sie uns direkt anguckt und dabei sehr lasziv tanzt und das Auto leckt, wird sie zur aktiven Stimme ihrer eigenen Erzählung. Nach dem Motto: "Ihr guckt nicht mehr mich an. Ich gucke euch an." Und das ist ein wichtiger Wendepunkt in meinem Film, denn von da an bemühe ich mich, dass Sie, also die Zuschauenden, Alexia nicht mehr anstarren. Ich versuche das Publikum spüren zu lassen, was Alexia fühlt. Auch wenn man ihr moralisch nicht trauen kann in dem Moment, möchte ich, dass Sie nachvollziehen, was sie körperlich durchmacht. Und so schaffe ich eine Verbindung zwischen Ihnen und ihr. Und dadurch fällen Sie auch kein Urteil über Alexia.

Susanne Burg: Wie Sie schon sagten, wenn ihr Menschen zu nahe kommen, bringt Alexia sie um. Anknüpfend an das, was Sie gerade sagten: Inwiefern sollen wir als Zuschauende auch das in aller Brutalität und Drastik miterleben?

Julia Ducournau: Es war mir wichtig, dass wir die Gewalt als Zuschauende auch fühlen, die Gewalt während ihrer eigenen Transformation im Bad, als sie sich die Nase bricht, um so auszusehen wie Vincents Sohn. Sie ist zwar eine Psychopathin, aber mir war es wichtig, dass wir ihren Schmerz spüren, als sie sich verwandelt, um der Polizei zu entgehen und was sie bereit ist zu tun, um zu überleben. Gewalt ist für mich nur angemessen, wenn sie den Figuren dient. Wenn ich Dinge zeige, die hart sind für die Zuschauenden, dann nur, weil ich eine Verbindung zwischen dem Publikum und meinen Figuren herstellen möchte. Und wenn es sich organisch fügt, dann ist es noch härter anzusehen.

Glückliche Gewinnerin: Julia Ducournau bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Palme D´Or. © picture alliance / abaca / Niviere

Aber es gibt ja auch die Szene des Amoklaufs im Haus, als Alexia nacheinander Leute umbringt. Das ist für mich eine komödiantische Szene, auch zusammen mit der Musik. Die Gewalt ist so übertrieben, dass es für mich lustig wird. Alexia ist ja gewohnt, alles zu kontrollieren. Und plötzlich hat sie nichts mehr unter Kontrolle. Ein Schwarm Menschen kommt auf sie zu und sie muss alle nacheinander umbringen. Das ist ermüdend, denn sie ist ja keine Superheldin. Und diese Comedy-Elemente und ihre Müdigkeit sind für mich ein Weg, Mitgefühl für sie zu entwickeln, das erste Mal im Film. Denn davor ist alles sehr dunkel und düster, vor allem als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Sie war eine Maschine, und in der Amokszene entgleist sie quasi, nichts funktioniert mehr und deswegen geht alles schief. Das sollte ein bisschen auch dem Comic Relief dienen.

Elemente des Horrorfilms als Grammatik des Erzählens

Susanne Burg: Sie scheinen ja auch sehr gerne mit verschiedenen Genres zu spielen. Mit dem Körperhorror, mit Serienmörder- und mit Slasher-Filmen zum Beispiel. In "Raw" haben Sie gezeigt, wie man mit Körperhorror spielen und gleichzeitig über Selbstfindung sprechen kann. Warum ist Genre für Sie ein so gutes Mittel, um die Themen zu untersuchen, die Sie interessieren?

Julia Ducournau: Ich spiele auch mit Comedy und Drama. Ich würde Titane vielleicht sogar mehr als Drama bezeichnen als als Bodyhorror. Ich mag die Horrortools, ich benutze sie als Grammatik. Und ich glaube, dass die Grammatik des Horror-Genres im Allgemeinen und des Bodyhorrors im Speziellen besonders interessant ist, weil es voller Symbole ist. Das bringt es so nahe an die griechische Mythologie. Was an Symbolen schön ist: Wenn man mit ihnen spielt, von etwas ablenkt, einen Gegenpol setzt oder etwas ganz anderes sagt, dann versteht das jeder, denn bei Symbolen spielt man immer mit dem kollektiven Unbewussten.

Für mich ist das interessant, denn man kann sehr weit mit den Bildern gehen, um die Geschichte zu erzählen. Und so arbeite ich. Wenn ich eine Szene schreibe, gehe ich so weit wie möglich mit dem Bild und dann schreibe ich Dialoge, wenn ich das Gefühl habe, dass die Szene noch nicht vollständig ist. Das kommt aber als Letztes. Ich versuche vor allem, mit dem Bild und dem Sound zu arbeiten und ohne Worte. Und da ich wusste, dass "Titane" ein fast wortloser Film sein würde, war das Spielen mit Symbolen ganz zentral. Es können Symbole aus dem Horror sein, aber auch solche aus der griechischen Mythologie oder der Bibel.

Susanne Burg: Weil Sie von Grammatik sprechen: Regisseure wie David Cronenberg haben immer wieder die Anziehungskraft von Autos erkundet, in "Crash" zum Beispiel. Ihr Film ist ganz eigen, aber welche Rolle spielen Filme wie "Crash" in Ihrem filmischen Universum?

Julia Ducournau: Ich wollte natürlich nichts reproduzieren. Schon bei meinem letzten Film "Raw" haben die Kritiker häufiger Cronenberg herangezogen. Daher wusste ich, dass bei diesem Film "Crash" auftauchen würde, wenn es bei mir um Autos geht. Aber Sie müssen wissen, alles, was Cronenberg gemacht hat, habe ich in einer wichtigen Phase meines Lebens entdeckt, als Teenagerin.

Ich habe ihn selber entdeckt und ihn nicht mit meinen Eltern oder Freunden geteilt. Das heißt, es war sehr prägend für mich. Cronenberg hat mich in einer Zeit herausgefordert, in der es für mich wichtig war zu wachsen. Seine Arbeit steckt also in meiner künstlerischen DNA. Und ich bin mir sicher, dass die Leute mir bei meinem elften, zwölften oder 13. Film noch über Cronenberg erzählen. Es gibt diese Gründerväter in meinem Leben. Und das sind wohl Cronenberg und Pasolini.