Im Hamsterrad der Homeoffice-Moderne

27:38 Minuten

Büros im modernen Verständnis gibt es erst seit etwas mehr als 100 Jahren. Seitdem haben sie sich stetig modernisiert. Heute geht man nicht mehr ins Büro, sondern lebt darin oder führt es in der Tasche stets mit sich – eine Welt ohne Feierabend.

Das Drehbuch zu dieser Sendung habe ich zu Hause geschrieben, am heimischen Schreibtisch. Nichts Außergewöhnliches für einen Autor. Aber auch für andere Zeitgenossen ist das Arbeiten im Homeoffice auf dem besten Weg, zur Normalität zu werden.

Spätestens unter dem Signum der Coronakrise gilt: Die Dienstleistungsgesellschaft wird häuslich.

Das klassische Büro ist angezählt. Dabei gibt es diese Bürowelt noch gar nicht lange. Was wir heute unter "modernem Büro" verstehen, entstand eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, erklärt der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Franz-Josef Brüggemeier:

"Zuvor gab es viele Vorläuferformen, in denen Büros das Zentrale eines Unternehmens sind, weil in den Büros vor allen Dingen Fernhandelsgeschäfte gemacht werden."

So liefen etwa beim berühmten Kaufmannsgeschlecht der Fugger vom Spätmittelalter bis in die Renaissance sämtliche Fäden im Augsburger Head Quarter zusammen.

Größere Handelskontore und Banken mussten bereits Buchhaltung entwickeln, erklärt Brüggemeier weiter. Der kleine Handwerksbetrieb, der Familienbauernhof und der Dorfmarktverkäufer kamen derweil mit marginaler Buchführung zurechtkam.

Die Schicht der Angestellten entsteht

Im Zuge der Industriellen Revolution aber nahm bei den aufstrebenden Großbetrieben der Verwaltungsaufwand im gleichen Maße zu, wie die Belegschaftsgröße wuchs.

Geld- und Warenströme mussten festgehalten werden, Gewinne und Verluste aufsummiert, Steuersätze berechnet, Gehaltsabrechnungen für die Lohntüte bereitgestellt werden. Zahlenkolonnen waren rauf- und runterzurechnen – oft Arbeiten von gnadenloser Stupidität.

"Dann kamen Ingenieure in Konstruktionsbüros, das ist auch eine wesentliche Ausprägung der Büroarbeit: konstruieren, entwickeln, erfinden. Damit entsteht auch die dann immer wichtiger werdende Schicht der Angestellten, die nur zum Teil klassische Büroarbeit macht und zum anderen Teil diese relativ komplexen Aufgaben übernimmt."

Erst der bürokratische Apparat macht den Staat leistungsfähig

Über den einzelnen Industriebetrieb hinaus kommen weitere, großdimensionierte bürokratische Notwendigkeiten hinzu: Insbesondere der Zugriff des Fiskus macht es nötig, dass in den Betrieben exakt Buch geführt wird und die Aktenordner vernünftig organisiert sind, desgleichen auf der 'Gegenseite', bei den Behörden selbst.

"Eine der wesentlichen Leistungen moderner Staaten besteht darin, dass sie ein funktionierendes Steuersystem entwickeln", sagt Brüggemeier. "Sie können ihren Beamtenapparat damit finanzieren, ihr Militär, die Schulen. Alles, was dazugehört, um einen Staat leistungsfähig zu machen, erfordert einen funktionierenden bürokratischen Apparat."

Je mehr sich die Gesellschaft ökonomisch und sozial ausdifferenziert, desto komplexer das Steuersystem und – die Bürotätigkeiten. Auch das Militär hängt damit zusammen, sagt Brüggemeier:

"Bei den großen Truppenbewegungen und dem riesigen organisatorischen Aufwand ist eine immer bessere bürokratische Organisation erforderlich."

Im Kern und von ihrer Funktion her setzt sich diese unverändert bis ins 20. Jahrhundert fort.

Der Bienenfleiß eines untadeligen Staatsdieners

Mein Vater, Hans Land, war zwischen 1947 und 1989 städtischer Verwaltungsbeamter in Diensten der Stadt Köln. Er war zuständig für die Haushaltspläne.

"Wir mussten einen Gesamtplan aufstellen, mit Rechenmaschinen. Da musste man die einzelnen Beträge eintippen. Nachher wurde das ausgeworfen wie an der Kasse. Teilweise habe ich das auch noch selbst addiert oder subtrahiert, je nachdem."

Bei meinen seltenen Besuchen in seinem Büro bestaunte ich als Dreikäsehoch mit wackligen Knien den mondänen Schreibtisch, hinter dem er thronte.

Ich schielte neugierig in die halb offen stehende Schublade: Darin eine offene Pappschachtel, die dutzendweise Bleistiftstummel beherbergte! Abgegriffen, angekaut, dumm und dämlich gespitzt – und dennoch aus unerfindlichen Gründen nicht dem Papierkorb überantwortet: Für die Ewigkeit aufgehobene, stumme und stumpfe Insignien abgewickelter, längst vergessener Vorgänge, Zeugnisse des Bienenfleißes eines untadeligen Staatsdieners.

Manchmal durfte ich ihm zur Hand gehen. Er nickte mir zu und wies mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das Maschinchen, das am hinteren Ende des Schreibtischs festgeklammert war.

Zunächst war das eingebaute, grünlich-transparente Kunststofffach zu entleeren, in dem sich Massen von Raspelspänen kringelten, die die Spitzmaschine den abgestumpften Bleistiften abgenötigt hatten. Spuren jener maßgeblichen Entscheidungen, die der Vater zu treffen und zu verzeichnen hatte und die ihn als unangefochtenen Souverän in seinem Reich auswiesen.

Nun also durfte ich ein ganzes Bündel Bleistifte spitzorgeln. Großartiges Erlebnis!

Die Büroarbeit wird industriell

Als mein Vater seine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten antrat, galt in deutschen Landen bereits mehr als hundert Jahre – seit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts – die Devise: "Die einen in die Werkshallen, die anderen in die Büros!"

Je perfekter aber die Bürovorgänge organisiert wurden, desto mehr beschleunigten sich die Arbeitsabläufe. Die Büroarbeit nahm selbst mehr und mehr industrielle Züge an. Massenarbeitsplätze entstehen, erklärt der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Franz-Josef Brüggemeier:

"Da werden Briefe hundertfach geschrieben, eine sehr standardisierte Art von Tätigkeit. Das führt unter anderem dazu, dass Männer aus diesen Berufen mehr und mehr rausgehen und sie den Frauen überlassen. Für die ist das allerdings eine relativ attraktive Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Die besseren Berufe sind ihnen ja lange sehr schwer zugänglich."

Von der Schreibmaschine zum Schreibtischtäter

Schon im ausgehenden 19., spätestens aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten mit dem Telegrafen, Telefonen und Schreibmaschinen entscheidende technische Innovationen in die Bürowelt Einzug gehalten:

"Ein vernünftiges Büro erfordert ja eine einigermaßen schnell funktionierende Kommunikation", sagt Brüggemeier.

Adolf Eichmann beim Prozess in Jerusalem im April 1961: Seine Verbrechen waren ohne den bürokratischen Apparat nicht denkbar.© picture alliance / Votava

Sie erst machte wenige Jahrzehnte später die erschreckend effiziente Bürokratie in Nazideutschland bei der Organisation der Massenmorde im Zweiten Weltkrieg möglich.

"Eichmann ist ja der berühmte Prototyp dafür", sagt Brüggemeier. Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer, leitete während der Zeit des deutschen Nationalsozialismus die zentrale Dienststelle des Reichssicherheitshauptamtes – der sogenannte "Schreibtischtäter".

"Hinter diesen Verbrechen ist einfach eine enorm leistungsfähige Organisation der Bürokratie erforderlich gewesen. Anders hätte es in dieser Form gar nicht funktionieren können."

Die schrecklich unbarmherzige Schreibmaschine

Hatte Karl Drais, der Erfinder des Fahrrads, bereits 1821 das "Schreibclavier" erfunden und konstruiert, so kam 50 Jahre später die Remington-Schreibmaschine mit Typenhebeln auf.

In den 1890er-Jahren ließ der in die USA ausgewanderte deutsche Konstrukteur Franz Xaver Wagner seine Typenhebelschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift patentieren – die Geburtsstunde der Schreibmaschine!

Eine Remington-Schreibmaschine und ein Telefon: moderner Arbeitsplatz um 1900.© Imago/Kharbine-Tapabor

Jetzt musste man nicht erst mühsam die Handschrift eines Schreibtischarbeiters entziffern, sondern konnte klar und deutlich lesen, was er oder sie zu Papier gebracht hatte. Dank der Durchschläge lasen Beschäftigte in anderen Büros bei Bedarf gleich mit.

Aber: Die Schreibmaschine hatte einen entscheidenden Charakterfehler: Sie war schrecklich unbarmherzig. Jeden Fehler bildete sie peinlich genau ab. Man musste ihn mühsam überpinseln oder mit TippEx-Papier weißeln, um ihn zu korrigieren.

Der Siegeszug des postindustriellen Zeitalters

Eine echte Erlösung, als dann in den Achtzigerjahren eine Maschine Einzug ins Büro hielt, die keinen Fehler übelnahm. Denn der wurde nicht vom Typenhebel aufs Papier gehauen, sondern erst mal auf einem Bildschirm präsentiert, um ihn korrigieren zu können.

Welch eine Wohltat für die Ohren!

Nicht nur in der Fabrik und auf der Straße traktierte die Industrialisierung mit all ihren Maschinen das Gehör – auch im Büro mit dem Schreibmaschinengeklapper.

Da war der Übergang ins postindustrielle Zeitalter des leisen Tastendrucks beim PC ein Segen.

In den späten Sechzigerjahren griff hierzulande eine weitere Industrialisierungsstufe der Büroarbeit Raum, indem immer mehr, immer perfektere Büromaschinen zur Vervielfältigung Einzug hielten.

Im Bürogebäude, in dem mein Vater waltete und verwaltete, gab es plötzlich einen sogenannten "Nasskopierer". Was nach Ewigkeiten hinten raus kam, war eine mit viel Fantasie zu erkennende Kopie, die einen indifferenten Duft von Friedhofserde verströmte und sich merkwürdig stumpf anfühlte – ein Zwischending zwischen feuchtem Samt und Schmirgelpapier.

Wenige Jahre später, Anfang der Siebzigerjahre, hatten sich die Fotokopierer in unserem Schüler- und Studentenalltag fest verankert. Ganze Tage brachte man im Kopierladen zu und lichtete stapelweise Bücher ab.

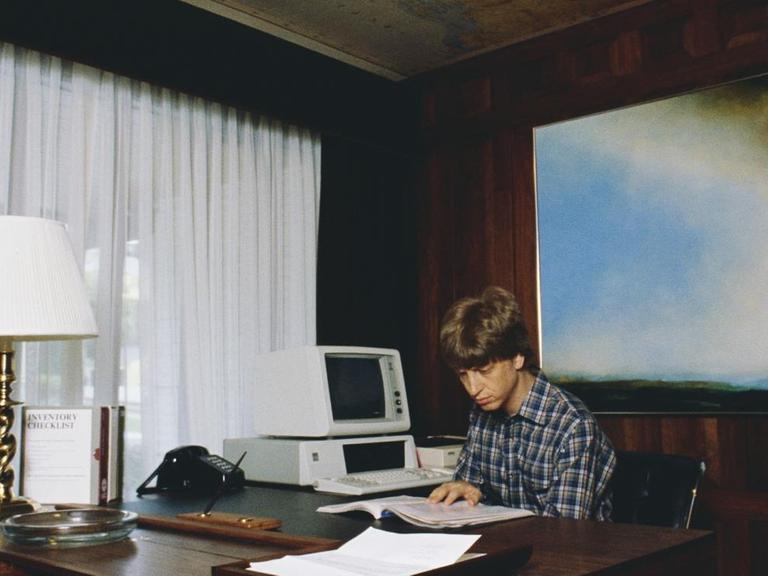

Examensarbeiten mussten nicht mehr mit Durchschlagpapier abgetippt werden, sondern wurden am Kopierer durchgenudelt. Ende der Siebzigerjahre nahm dann allmählich der Computer Platz unterm Schreibtisch – und darauf ein heute kaum noch vorstellbares Trumm von Monitor mit raumgreifender Braunscher Bildröhre.

Generationswechsel in den Büros

Das hatte zur Folge, "dass Sekretärinnen unter anderem als Statussymbol immer weniger eine Rolle spielen", sagt Brüggemeier dazu. "Ich vermute, nur auf höheren Vorstandsebenen hat man noch seine eigene Sekretärin. Ansonsten macht man ja inzwischen fast alles eben schnell per E-Mail oder tippt die paar Sachen selber ein."

Keine Aktenordner, keine ausgewachsenen Technikparks: Der Computer machte die Büroarbeit schlanker und effizienter. © Imago/Panthermedia/Andrey Popov

Als sich in den letzten Dienstjahren meines Vaters eben diese massiven Veränderungen des Büroalltags ankündigten, wurde es ihm irgendwie unheimlich.

"Heute guckt jeder in den – wie heißt das? – in den Laptop und in die Kiste rein. Als das bei uns anfing, war ich ungefähr 63. Da habe ich gesagt: ‘Freunde, tschüss Partie, ich gehe jetzt nach Hause und komme nicht mehr wieder!’ Ich habe mich zum 1. August 1989 pensionieren lassen. Es gab genug Anwärter, die in den Dingen fit waren. Die klappten das Ding auf und spielten mit den Knöpfen. Mit Mausklick und sowas habe ich nichts mehr zu tun gehabt."

Klassische Bürotätigkeiten haben dank des Computers abgenommen, sagt auch der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Franz-Josef Brüggemeier. "Aber gleichzeitig hat die Bürotätigkeit im Sinne des Nachverfolgens von Prozessen, etwa in den riesigen Versicherungsgesellschaften, massiv zugenommen."

Die Digitalisierung macht Akten mobil

Seit den Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts und verstärkt im Zuge der Coronakrise seit 2020 zeichnet sich erneut ein entscheidender Wandel in der Bürowelt ab. Die abgelaufene Monatskarte für den Pendelverkehr zum Büro wird an den Nagel gehängt, neben den Ärmelschoner.

Büroarbeit verabschiedet sich nach Hause: ins Home-Office, ähnlich wie in früheren Zeiten, als jeder Handwerker sein bisschen Buchführung zu Hause erledigte – ohne, versteht sich, die Datenvermittlung außer Haus, es sei denn über leibhaftige Boten, die Ordner und Papiere von Büro zu Büro schleppten.

Seit Beginn der 2000er Jahre sind die Ämter und Verwaltungsstellen dabei, elektronische Akten und Onlineformulare einzuführen, um sich der Papierflut und der Archivierungskosten zu erwehren und besseren Zugriff auf die Unterlagen zu gewährleisten.

Ärzte und Krankenhäuser tauschen über die digitale Patientenakte Röntgenbilder aus, Gerichte leiten 1000-Seiten-starke Prozessakten mit einem Mausklick weiter.

Das Büro in der eigenen Wohnung

Jetzt greift das Einzelbüro aufs Wohnzimmer und den Küchentisch aus, macht sich in den heimischen vier Wänden ebenso breit wie mittels Smartphone in der Straßenbahn. Das Büro kommt mit in den Urlaub, der Laptop richtet sich neben dem Kulturbeutel ein.

Vorteil: ein stärker selbstbestimmtes Time-Managements.

"Dass ich um fünf Uhr arbeiten kann, ist jetzt mein Rhythmus", erzählt mir Barbara, die im letzten Jahrzehnt ihres Arbeitslebens angekommen ist. Für sie passt das, denn: "Dann kann ich um neun Uhr aufhören und eine Stunde joggen oder sonst was machen."

Barbara hat ihr ehemaliges Gästezimmer kurzerhand zu einem Profi-Büro umfunktioniert: großer, weißer Schreibtisch in der Mitte, ausstaffiert mit zwei Bildschirmen.

Da fehlt nur noch der ergonomisch ausgetüftelte Drehstuhl mit seiner Rückenlehne, die automatisch der Beugung des Oberkörpers folgt, plus höhenverstellbarer Schreibtisch – die Grundausstattung des zeitgenössischen Homeoffice.

Ich hingegen beuge mich seit Jahrzehnten über einen Schreibtisch, der aus einer schlicht und schlecht furnierten Pressspahnplatte besteht, die auf zwei Holzböcken mit gespreizten Beinen ruht – höhenverstellbar, indem man zwischen Böcke und Holzplatte Bretter legt.

Tagein, tagaus sitze ich auf dem Holzstuhl, auf dem weiland mein Vater die Bürohausaufgaben im Wohnzimmer erledigte, die er nicht selten mitbrachte: die Sitzfläche aus blank poliertem Sperrholz, die Rückenlehne fast senkrecht – mein Schreibtischstuhl macht seit dreieinhalb Jahrzehnten alles falsch, was ein Schreibtischstuhl nur falsch machen kann.

Aber als sein "Be-Sitzer" fühle ich mich pudelwohl.

Die Omnipräsenz der Arbeit

Die derzeit um sich greifende Umstellung des Büroalltags verläuft, wie sich jetzt schon zeigt, alles andere als reibungslos.

Im Dunstkreis des Homeoffice wird die Jederzeit-Erreichbarkeit zum Allgemeinanspruch, wird jeder Dienst zum Allzeit-Bereitschaftsdienst.

Entscheidend ist und wird künftig umso mehr sein, dass man sich durchs Homeoffice nicht dazu verführen lässt, nach dem Brandanruf des Zwischenchefs mal eben mitten in der Sportschau den Laptop aufzuklappen und flugs loszulegen.

In der Wohnung zu arbeiten, bedeutet, in der Arbeit zu wohnen. Die Tatsache, dass das Home zum Office wird, dass die Büros jetzt auf die einzelnen Wohnungen verstreut sind, läutet eine neue Etappe der Bürokratisierung des Alltags ein.

Büro ist überall. Man kann sich dem kaum noch entziehen. Die geografischen Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen, man kann die Bürotür nicht einfach um 16 Uhr hinter sich zuziehen, wie seinerzeit mein Vater.

Das private Refugium, der selbstbestimmte Lebensbereich wird durchtränkt von der Omnipräsenz der Arbeit.

Das Wohnbüro stellt speziell für Leute, die gern arbeiten, ein hohes Verführungspotenzial dar, zu viel, zu lange, zu früh, zu ununterbrochen, zu unmenschlich zu arbeiten.

"Kann sein, dass ich über die 8 Stunden mal rausschieße, aber höchstens eine Stunde oder so", erzählt mir Barbara. "Aber ich sehe eigentlich immer zu, dass ich, wenn ich zum Beispiel morgens früh arbeite, nachmittags dann auch vielleicht schon um vier Schluss mache."

Das wären immerhin elf Stunden Arbeit, wenn man in Rechnung stellt, dass sie tatsächlich oft zu unchristlicher Stunde, um fünf Uhr, schon am Laptop sitzt.

Die Verantwortungslast des Einzelnen steigt

Selbstdisponierte Arbeit bedeutet eben auch, dass man den Zeiteinsatz jetzt selbst austarieren muss. Die Selbstdisziplinierung, die Verantwortung für die Arbeitszeit wird individualisiert, auf die Schultern des Einzelnen gelegt.

Um sich abzugrenzen, muss man mit dem Vorgesetzten, mit den Kollegen Absprachen treffen, damit man nicht ständig kontaktiert wird oder das Gefühl hat, man könne jederzeit kontaktiert werden.

Man muss also genau die Strukturen und Grenzzäune wieder einziehen, die man aus dem klassischen Büroalltag des 19. und 20. Jahrhunderts kennt: vor allem ein klippklares Zeitraster.

Das Persönliche geht verloren

Darüber hinaus zeichnen sich in der noch jungen Homeoffice-Ära bereits gravierende sozial-psychologische Folgen ab: Die persönlichen Kontakte drohen verloren zu gehen.

"Die Sekretärin vom Chef war für den Kaffee zuständig", erinnert sich mein Vater. "Der Chef hat morgens immer eine Runde gemacht. Da wurden die Dinge besprochen, die anstanden. Beschwerden oder was sonst noch los war. Das war dann immer mit einer Tasse Kaffee verbunden."

Waren die Rolltüren des Aktenschranks beiseite geschoben, tat sich hinter meinem Vater eine kolossale Ordnerwand auf, die mir als Knirps bei den seltenen Besuchen im väterlichen Dienstgebäude gehörig Respekt einflößte.

Die Lücken, die hier und da zwischen den kryptisch beschrifteten Stehordnern klafften, wirkten wie Schießscharten einer uneinnehmbaren Festung: Der Vater als Herr über so viele, mit Zahlen und Zeilen übersäte Papiere, die das Schicksal ganzer Universen lenken mochten!

"Im zweiten Halbjahr 1948 war ich Inspektoranwärter. Ich bin an den Schrank gegangen und habe den ersten Ordner weggenommen: Was stand dahinter? Eine Flasche Schnaps!"

War die frühere Büroarbeit auf eine verborgene Weise freier, menschlicher als die heute heraufziehende?

"Zwei meiner Kollegen gingen manchmal runter in die Kneipe. Vorher sagten sie mir bescheid für den Fall, dass der Chef rufen ließ. Da habe ich gesagt: ‘Ja ja, Moment mal, die sind beide zur Toilette.’ Dann hab ich sofort unten in der Kneipe dann angerufen, und da haben die schnell das Bier ausgetrunken und waren dann erst bei mir im Büro: Ich hatte in der obersten Schublade ein trockenes Brötchen, damit man die Fahne nicht sofort merkte."

In der Homeoffice-Moderne werden wir alle zu Nerds

Das Zwischenmenschliche aber wird durch den rein virtuellen Zugriff extrem reduziert: die Hilfestellungen, die man sich unter Kollegen gibt, das Klatschen, Tratschen, der Flurfunk.

Die ohnehin stark individualisierte Moderne handelt sich durch den Homeoffice-Boom einen Trend zu weiterer Nerd-isierung ein.

In einer atomisierten, auf die Wohnungen versprengten Bürowelt beginnt man, sich in die eigenen vier Wände einzupferchen und zum Hardcore-Bürohengst zu mutieren. Man zieht beim Spiegeleierbraten mit links das rollbare Büromodul neben dem Kühlschrank hervor, besorgt noch während des Frühstücks die Buchführung, rödelt durch Ordner-Organigramme.

Schick machen fürs Telefonat

Um so wichtiger, dass die neuzeitlichen Homeofficer darauf achten, den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen zu halten, und sei es auch nur mittels verpixelt flimmernder Videotelefonie.

Zwischen den beiden Weltkriegen gewann das Telefon gerade in der Bürowelt eine immer größere Bedeutung. Als Erleichterung und Beschleunigung all jener bürokratischen Vorgänge, die über die Grenzen eines einzelnen Schreibtischs hinaus reichten. Das trug maßgeblich zum so genannten Wirtschaftswunder in den Nachkriegsjahren bei.

Ich sehe das seltsame Gestänge noch vor mir, das in der Amtsstube meines Vaters seinen Arbeitstisch von der Wand her überragte. Wie ein scherenförmig ausziehbarer Baukranausleger. An dessen Ende hockte auf einer Art Plattform diese kindskopfgroße, schwarzschwere Kröte mit Muschelohren und einer kreisrunden, zahlenbestückten Plattnase.

Sitzt die Frisur? Ist der Hintergrund repräsentativ genug? Nicht Big Brother, sondern der Arbeitskollege is watching you.© picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Im Zeitalter der Videotelefonie ist zwar die Prozedur der Anwahl weniger umständlich geworden, nicht aber die Vorbereitung.

Vor diesen virtuellen Konferenzen wird die Kamera schon mal angeschaltet und der Bildschirm als Spiegel benutzt. Man richtet die Frisur, den Faltenwurf der Jacke, die Nasenhaare und begutachtet den Raum, der den Hintergrund abgeben wird. Wohingegen das Live-Büro von Amts wegen wenigstens dieses Einfallstor in die Privatsphäre geschlossen hielt und soziale Differenzen ausglich, indem sich alle im gleichen Raum begegneten und ihren wohnlichen Hintergrund zu Hause lassen konnten.

Preisgeben, dass man nichts preisgeben will

Diesem Offenbarungsproblem begegnen die meisten Videokonferenz-Anbieter dadurch, dass sie verschiedene Kulissen anbieten, in die man sich hineinstanzen kann und die auch Körperbewegungen mehr oder weniger nahtlos einrechnen.

Doch der Einsatz solcher Folien ist verräterisch. Wer sich beispielsweise in die virtuelle Rosengartenkulisse schleust, hat nicht einfach nur einen neutralen Schutzschild für die Privatsphäre aufgezogen.

Man gibt zugleich preis, dass man nichts preisgeben will: dass man's nötig hat, dass der Schreibtisch wieder mal wie Hund aussieht, dass sich womöglich die gebrauchten Taschentücher auf der Stiftablage knüllen, dass man Angst hat, sich in Gestalt seiner Umgebung zu offenbaren – und man lädt die Kamerablicke der anderen Konferenzteilnehmer ein, wild zu spekulieren über die Person, die da in der Folie hockt.

Kontrollverzicht und Vertrauensbeweis

Während der Homeofficetrend zum einen trotz perfekter Vernetzung Vereinzelungstendenzen der Beschäftigten nach sich zieht – nur kurz unterbrochen von einer Videokonferenz der blassen Gesichter – greift zum andern die Tendenz "weg vom persönlichen Büro" um sich.

Bis vor kurzem noch galt: Wenn man ins Büro ging, dann war es das persönliche Büro! Da mickerte der eigene Kaktus vor sich hin, herrschte die eigene Ordnung, konnte man den Kram in aller Ruhe bis zum nächsten Tag liegen lassen.

Jetzt aber, in der just angebrochenen Homeoffice-Epoche, muss man sich das Präsenzbüro teilen und mit dem Schreibtisch vorlieb nehmen, der gerade frei ist, weil die Kollegin heute im Homeoffice arbeitet.

Noch 2020, im Jahr der radikalsten, von der Pandemie beflügelten Auslagerung der Bürotätigkeiten an den Küchentisch, folgte der anfänglichen Euphorie eine rapide Ernüchterung.

Während die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung vorrechnete, dass bis zu 40 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen könnten, waren es im Dezember 2020 gerade mal 14 Prozent und auch im Zuge der dritten Coronawelle nur etwas mehr als 30 Prozent – und auch das nur, weil etliche Arbeitgeber amtlich dazu veranlasst wurden, es möglich zu machen.

"Büros sind ja auch immer Orte der Kontrolle", erklärt der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Franz-Josef Brüggemeier. "Vielen ist es doch etwas schwer gefallen, diese ganzen Homeoffice-Sache zu erlauben. Es ist ja auch ein gewisser Kontrollverzicht, beziehungsweise ein Vertrauensbeweis."

Die Zukunft ist hybrid

Trotzdem: Die Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein. Die Tage des Büros als Büro sind gezählt. Das Spitzermaschinchen nimmt neben der Brotmaschine Platz, der Brieföffner gleitet in den Küchenmesserblock, der Flachmann richtet sich neben der verkrusteten Maggiflasche häuslich ein! Dass das Beamtengras auf der Küchenfensterbank einen ziemlich vertrockneten Eindruck macht, ist nicht unbedingt ein Fehler.

Die Zukunft werden vermutlich hybride Lösungen sein, bei denen man die Hälfte der Arbeitswoche im Homeoffice zubringt, die andere aber im Präsenzbüro.

Und wenn man dann das stille Kämmerlein des Elfenbeinturms verlässt, kommt man für Meetings ins Präsenzbüro, für persönliche Absprachen und das gemeinsame Bad in kreativen Ideenpools, um nicht bloß in der eigenen Blase zu blubbern.

"Wir freuen uns einfach, uns zu sehen", erzählt Barbara. "Wenn man dann die Kollegen immer jede zweite Woche wieder sieht, wenn man um den Tisch sitzt, dann passiert einfach auch mehr als nur die Worte: dieses Menschliche, dass man einfach nebeneinander steht und sich anguckt und miteinander spricht, ist wirklich eine andere Art von Austausch. Klar, über Computer schmeißen wir uns mal so die Smileys hin und her und so einen hüpfenden Pinguin. Das hat auch was. Aber ich finde einfach beides gut und wichtig."

Die Dystopie des autonomen Verwaltungsapparats

Oder: Der Verwaltungsapparat programmiert sich selbst vorwärts- und rückwärts. Zukunftsmusik. Der Heimbürohengst sitzt nicht mehr am Küchentisch, sondern im Museum. Papier und Rotstift sind Klimaschutz und nachhaltiger Forstwirtschaft zum Opfer gefallen und niemand, niemand vermisst etwas.

Die virtuelle Gesellschaft verwaltet sich wie von Geisterhand – völlig autonom, sich selbst genügend, während die Brötchen vom 3D-Printer ausgedruckt werden.

Niemand fühlt sich noch genötigt oder befugt, ins Räderwerk der selbstreferentiellen Verwaltungssysteme einzugreifen. Alles läuft rund, ganz prima im Kreis.

Warum also mit stümperhafter Hand eingreifen in diese geheiligten Abläufe?! Die Büroangestellten treffen sich im Büro zum Tischtennisspielen.

Ob sie dann aber auch ein festes Gehalt bekommen wie anno dazumal mein Vater hinter seinem Büroschreibtisch?