Brillantine und Krimsekt

Was haben die Nähmaschine, Brillantine, der Eiffelturm, Tonfilme und der Elektrische Stuhl miteinander gemeinsam? - Nicht viel, möchte man auf den ersten Blick meinen, und in Bezug auf den Nutzwert ist das sicher richtig.

Doch all diese Erfindungen, die die Menschheit auf ihrem Weg in die industrielle Moderne mal mehr, mal weniger vorangebracht haben, wurden dem staunenden Publikum erstmals auf einer Weltausstellung präsentiert: Die Nähmaschine 1862 in London, der elektrische Stuhl 1893 – passender weise in Chicago -, und der Eiffelturm 1889 in Paris.

Mehr als 150 Jahre ist es inzwischen her, dass sich einzelne Staaten erstmals getroffen haben, um sich die Highlights ihrer jeweiligen Industrieproduktion vorzuführen. Die erste Weltausstellung fand 1851 im Londoner Hyde-Park statt, und seither tingelt der Jahr für Jahr größer werdende Ausstellungszirkus – inzwischen unter dem zeitgemäßen Kürzel Expo plus Jahreszahl – mit erstaunlich hoher Frequenz um den Globus. Im Schnitt alle zwei bis drei Jahre lädt irgendeine Stadt auf der Welt zur Gesamtschau unseren technischen und kulturellen Könnens – manchmal sogar zwei Städte in ein und demselben Jahr.

Aber was bringt dieser globale Ausstellungsmarathon seit hundertfünfzig Jahren außer der Präsentation von – um die Eingangsliste noch um ein paar alltägliche oder schillernde Produkte zu erweitern – Zündhölzern, Lippenstift und Krimsekt? Und passt das Konzept einer Leistungsschau der technischen Moderne noch in eine Zeit, in der die Technik bezüglich der Verbesserung der globalen Lebensbedingungen längst von einem Teil der Lösung zu einem Teil des Problems geworden ist?

Denn so, wie auf den Weltausstellungen im Laufe der Jahrzehnte durchaus Hilfreiches und Nützliches vorgestellt worden ist, waren sie immer auch eine Plattform zur Präsentation von Irrtümern und technologischen oder sozialen Sackgassen. Bei der Expo 58 in Brüssel stand die zivile Nutzung der Atomkraft im Mittelpunkt der Schau. Noch heute zeugt der spektakuläre Bau des Atomiums von der Überzeugung, mit der man damals glaubte, eine der zentralen Problemstellungen der zivilisatorischen Moderne – die Energieversorgung – mit technischen Mitteln lösen zu können. Der Erfolg ist, wie wir heute wissen, eher mäßig, aber spricht das im nach hinein gegen die Brüsseler Ausstellung mit ihrem optimistischen Technikbild?

Weltausstellungen waren und sind Momentaufnahmen. Und ganz im Sinne des Zeitgeistes steht die diesjährige Expo in Shanghai unter dem Motto "Better City, better Life", woraus im deutschen Ausstellungspavillon die Schau "Balancity" geworden ist, eine Art begehbares Ideenportfolio zum Thema "Gleichgewicht im urbanen Raum", wie es auf dem offiziellen Pavillonvideo heißt. Es sind also nicht mehr bahnbrechende technische Innovationen, die auf den Weltausstellungen unserer Tage Furore machen, sondern soziale und ökologische Konzepte, die der Menschheit ein Überleben im 21. Jahrhundert sichern sollen.

Und dagegen ist nichts einzuwenden. Ob wir die Dinge in 50 Jahren noch ebenso sehen werden wie heute, spielt dabei keine so große Rolle – im Gegenteil. Gerade der Blick in die Geschichte der Weltausstellungen lehrt, dass die Dinge stets im Fluss sind, dass zentrale Ideen einer jeweiligen Epoche – Todesstrafe, Kolonialismus, unbegrenztes industrielles Wachstum – bisher noch stets von der Zeit überholt worden sind.

Ja, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen: Offenbar dämmert immer dann, wenn eine Idee sich soweit durchgesetzt hat, dass sie zum Leitmotiv einer Ausstellung avanciert, die den Anspruch erhebt, die Hoffnungen, Prinzipien und Fantasien der ganzen Menschheit widerzuspiegeln, ihr Ende bereits auf. Im Moment können wir uns nicht vorstellen, dass auch unsere Konzepte einmal überholt sein werden, aber es ist sicher vernünftig, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und in diesem Sinne sind Weltausstellungen richtig und gut. Wer die Möglichkeit und den Wunsch hat, unbedingt nach Shanghai zu fahren, der sollte es tun: Es gibt dort die Vergangenheit einer zukünftigen Epoche zu sehen.

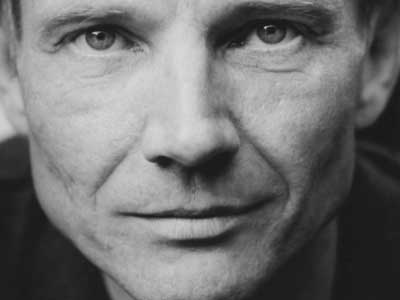

Ulrich Woelk, geboren 1960 in Köln, studierte Physik in Tübingen und Berlin. Sein erster Roman, "Freigang", erschien 1990 im S. Fischer Verlag und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 1995 lebt Ulrich Woelk als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Romane und Essays sind unter anderem ins Chinesische, Französische, Englische und Polnische übersetzt. Zuletzt erschien "Joana Mandelbrot und ich".

Mehr als 150 Jahre ist es inzwischen her, dass sich einzelne Staaten erstmals getroffen haben, um sich die Highlights ihrer jeweiligen Industrieproduktion vorzuführen. Die erste Weltausstellung fand 1851 im Londoner Hyde-Park statt, und seither tingelt der Jahr für Jahr größer werdende Ausstellungszirkus – inzwischen unter dem zeitgemäßen Kürzel Expo plus Jahreszahl – mit erstaunlich hoher Frequenz um den Globus. Im Schnitt alle zwei bis drei Jahre lädt irgendeine Stadt auf der Welt zur Gesamtschau unseren technischen und kulturellen Könnens – manchmal sogar zwei Städte in ein und demselben Jahr.

Aber was bringt dieser globale Ausstellungsmarathon seit hundertfünfzig Jahren außer der Präsentation von – um die Eingangsliste noch um ein paar alltägliche oder schillernde Produkte zu erweitern – Zündhölzern, Lippenstift und Krimsekt? Und passt das Konzept einer Leistungsschau der technischen Moderne noch in eine Zeit, in der die Technik bezüglich der Verbesserung der globalen Lebensbedingungen längst von einem Teil der Lösung zu einem Teil des Problems geworden ist?

Denn so, wie auf den Weltausstellungen im Laufe der Jahrzehnte durchaus Hilfreiches und Nützliches vorgestellt worden ist, waren sie immer auch eine Plattform zur Präsentation von Irrtümern und technologischen oder sozialen Sackgassen. Bei der Expo 58 in Brüssel stand die zivile Nutzung der Atomkraft im Mittelpunkt der Schau. Noch heute zeugt der spektakuläre Bau des Atomiums von der Überzeugung, mit der man damals glaubte, eine der zentralen Problemstellungen der zivilisatorischen Moderne – die Energieversorgung – mit technischen Mitteln lösen zu können. Der Erfolg ist, wie wir heute wissen, eher mäßig, aber spricht das im nach hinein gegen die Brüsseler Ausstellung mit ihrem optimistischen Technikbild?

Weltausstellungen waren und sind Momentaufnahmen. Und ganz im Sinne des Zeitgeistes steht die diesjährige Expo in Shanghai unter dem Motto "Better City, better Life", woraus im deutschen Ausstellungspavillon die Schau "Balancity" geworden ist, eine Art begehbares Ideenportfolio zum Thema "Gleichgewicht im urbanen Raum", wie es auf dem offiziellen Pavillonvideo heißt. Es sind also nicht mehr bahnbrechende technische Innovationen, die auf den Weltausstellungen unserer Tage Furore machen, sondern soziale und ökologische Konzepte, die der Menschheit ein Überleben im 21. Jahrhundert sichern sollen.

Und dagegen ist nichts einzuwenden. Ob wir die Dinge in 50 Jahren noch ebenso sehen werden wie heute, spielt dabei keine so große Rolle – im Gegenteil. Gerade der Blick in die Geschichte der Weltausstellungen lehrt, dass die Dinge stets im Fluss sind, dass zentrale Ideen einer jeweiligen Epoche – Todesstrafe, Kolonialismus, unbegrenztes industrielles Wachstum – bisher noch stets von der Zeit überholt worden sind.

Ja, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen: Offenbar dämmert immer dann, wenn eine Idee sich soweit durchgesetzt hat, dass sie zum Leitmotiv einer Ausstellung avanciert, die den Anspruch erhebt, die Hoffnungen, Prinzipien und Fantasien der ganzen Menschheit widerzuspiegeln, ihr Ende bereits auf. Im Moment können wir uns nicht vorstellen, dass auch unsere Konzepte einmal überholt sein werden, aber es ist sicher vernünftig, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und in diesem Sinne sind Weltausstellungen richtig und gut. Wer die Möglichkeit und den Wunsch hat, unbedingt nach Shanghai zu fahren, der sollte es tun: Es gibt dort die Vergangenheit einer zukünftigen Epoche zu sehen.

Ulrich Woelk, geboren 1960 in Köln, studierte Physik in Tübingen und Berlin. Sein erster Roman, "Freigang", erschien 1990 im S. Fischer Verlag und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 1995 lebt Ulrich Woelk als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Romane und Essays sind unter anderem ins Chinesische, Französische, Englische und Polnische übersetzt. Zuletzt erschien "Joana Mandelbrot und ich".

Ulrich Woelk© Bettina Keller