Debatte nach Ramelow-Vorschlag

Linken-Politiker Bodo Ramelow hat nicht zum ersten Mal eine Debatte über die deutsche Nationalhymne angeregt. © picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner

Brechts "Kinderhymne" statt "Deutschlandlied"?

Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow möchte über eine neue deutsche Nationalhymne abstimmen lassen – und schlägt ein Brecht-Gedicht vor. Der Linken-Politiker befürwortet auch eine Abstimmung über die Nationalfarben. Aus der Union kommt Kritik.

Neue Hymne, neue Flagge? Geht es nach Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, dann sollte über die staatlichen Symbole der Bundesrepublik Deutschland abgestimmt werden. Der Linken-Politiker sagte der „Rheinischen Post“, dass er viele Ostdeutsche kenne, „die die Nationalhymne aus vielerlei Gründen nicht mitsingen“.

Aus diesem Grund würde er gerne die „Kinderhymne“ des Dichters und Dramatikers Bertolt Brecht zur Abstimmung stellen. Diese habe einen "wunderbaren Text", der als "gesamtdeutsche Hymne" dienen könnte. Ramelow betonte gleichzeitig, er selbst singe die dritte Strophe der Hymne mit Begeisterung, weil er sie einordnen könne.

Auch über Schwarz-Rot-Gold als deutsche Farben würde Ramelow gerne abstimmen lassen. Er wisse, dass die Flagge der Bundesrepublik eine Absage an totalitäre Strukturen sei. Doch viele Menschen fremdelten auch mit der Nationalfahne, begründete er seinen Vorstoß.

Deutsche Nationalhymne: Das „Lied der Deutschen“ versus „Kinderhymne“

Bereits 2019 hatte sich Ramelow schon einmal für eine Debatte über die deutsche Nationalhymne ausgesprochen. Damals war er noch Ministerpräsident in Thüringen. Die von ihm vorgeschlagene „Kinderhymne“ ist ein Gedicht von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1950. Brecht dichtete darin unter anderem:

"Anmut sparet nicht noch Mühe

Leidenschaft nicht noch Verstand

Dass ein gutes Deutschland blühe

Wie ein andres gutes Land."

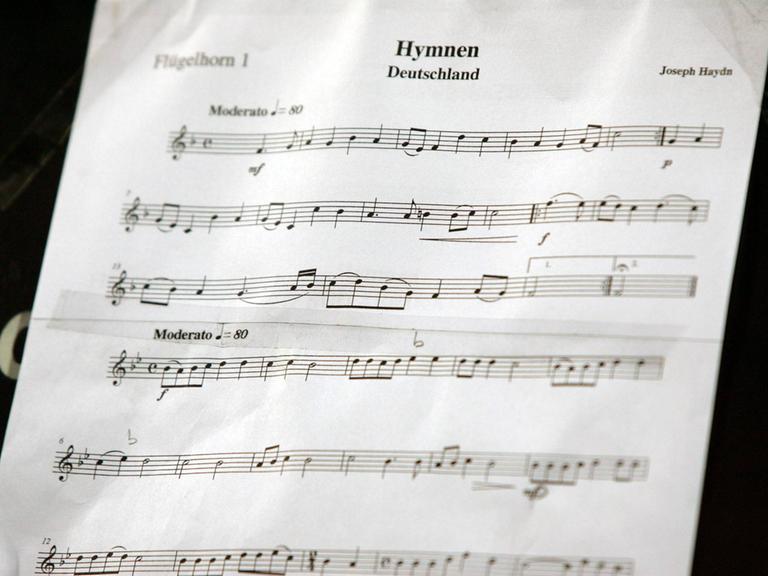

Nationalhymne der Bundesrepublik ist heute die dritte Strophe aus dem „Lied der Deutschen“. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrieb 1841 den Text. Die Melodie stammt von dem Komponisten Joseph Haydn. Hier singt unter anderem die Schauspielerin Katharina Thalbach Brechts Hymne zu Haydns Melodie.

In der Weimarer Republik wurde das "Lied der Deutschen" 1922 erstmals zur Nationalhymne. Die Nationalsozialisten hatten ab 1933 nur noch die erste Strophe singen lassen. Die erste Strophe des „Deutschlandlieds“ beginnt mit dem Vers „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt“.

Anlässlich der Wiedervereinigung wurde 1990 bereits über eine gemeinsame Hymne diskutiert, zum Beispiel einen Mix der Hymnen von Bundesrepublik und DDR. Es blieb jedoch bei der dritten Strophe des „Deutschlandlieds“ - also bei der Hymne der westdeutschen BRD.

Deutsche Nationalflagge: Schwarz-Rot-Gold statt Schwarz-Weiß-Rot

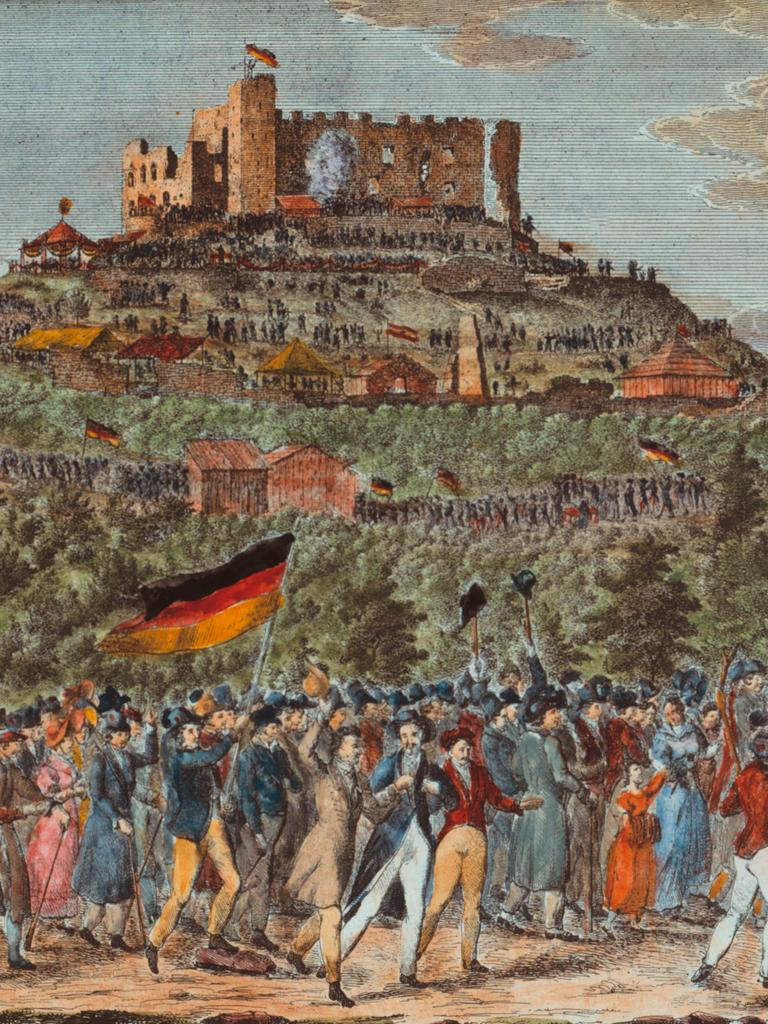

"Der Ursprung von Schwarz-Rot-Gold ist nicht eindeutig nachweisbar", heißt es auf der Internetseite des Deutschen Bundestags. Nach den Befreiungskriegen 1815 seien die Farben auf die schwarzen Uniformen mit roten Vorstößen und goldfarbenen Knöpfen des an den Kämpfen gegen Napoleon beteiligten „Lützower Freikorps“ zurückgeführt worden. Große Popularität hätten die Farben durch die schwarz-rote Fahne mit goldener Verzierung der sogenannten „Jenaer Urburschenschaft“ gewonnen, der ehemalige „Lützower“ angehörten.

1848 erklärte der Frankfurter Bundestag ebenso wie die Deutsche Nationalversammlung Schwarz-Rot-Gold zu Farben des Deutschen Bundes beziehungsweise des zu gründenden Deutschen Reiches. Das 1871 gegründete Kaiserreich und das nationalsozialistische Deutschland nutzten hingegen die Farben Schwarz-Weiß-Rot. In der Verfassung der Weimarer Republik hieß es 1919: „Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold. Die Handelsflagge ist Schwarz-Weiß-Rot mit den Reichsfarben in der oberen inneren Ecke“.

Reaktionen auf Ramelows Vorschlag

Der Vorstoß des Linken-Politikers erfährt sowohl Zustimmung als auch Kritik. „Je länger ich darüber nachdenke, desto sympathischer ist mir die Idee“, sagt etwa der Journalist Stefan Kuzmany, Autor der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Der Text von Brecht sei „grundsympathisch, sehr gemeinschaftsstiftend und friedfertig“. Dieses Land könne zudem eine Debatte gebrauchen, die es zusammenbringe. „Warum nicht über die Hymne?“

Scharfe Kritik wiederum kommt unter anderem aus der Union. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte der "Rheinischen Post", Bodo Ramelow suche „den Kulturkampf“. CSU-Generalsekretär Martin Huber bezeichnete Ramelows Vorschlag gegenüber der "Bild"-Zeitung als „absurd“. Wer Deutschlands Nationalsymbole austauschen wolle, sei „als Bundestagsvizepräsident ungeeignet“. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf Ramelow vor, nicht nur Hymne und Flagge, sondern gleich das Grundgesetz abschaffen zu wollen.

Auch Clemens Escher, Autor des Buches "'Deutschland, Deutschland, Du mein Alles!' Die Deutschen auf der Suche nach ihrer Nationalhymne 1949-1952", meldete sich in der Debatte zu Wort. Der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagte der Berliner Historiker: "Die aufgewärmte Diskussion über eine neue Nationalhymne mitsamt neuer Farbenlehre ist die feuilletonistisch-politische Entsprechung zu den Sommerlochtieren im Boulevard." Brechts Gedicht habe nicht das gleiche Schicksal wie „Fake-Alligatoren am Baggersee“ verdient.

Vorgeschlagenes Prozedere: Volksabstimmung

Ramelow sieht einen möglichen, im Grundgesetz verankerten Weg, um seinen Vorschlag einer Volksabstimmung über die staatlichen Symbole umzusetzen: „Ich würde das alles mit Artikel 146 zur Abstimmung stellen wollen, der ja besagt, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, sobald eine neue Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen wurde.“

Ursprünglich war dieser Artikel 146 zu einem ganz anderen Zweck ins Grundgesetz aufgenommen worden: Er sollte eine Wiedervereinigung des damals geteilten Deutschland ermöglichen. Bei der Wiedervereinigung 1990 wurde dieser Artikel allerdings nicht genutzt.

Die Grundlagen für die deutsche Nationalhymne und -flagge unterscheiden sich: Die Regelung, dass Schwarz-Rot-Gold die Nationalflagge ist, hat Verfassungsrang. Die Farben der deutschen Flagge sind im Artikel 22 des Grundgesetzes festgeschrieben – so wie auch Berlin als Hauptstadt der Bundesrepublik.

Die Nationalhymne wiederum ist nicht im Grundgesetz festgeschrieben. Das Lied der Deutschen wurde als Nationalhymne vielmehr zweimal durch einen Briefwechsel zwischen Bundeskanzler und Bundespräsident festgelegt: einmal in den Anfangsjahren der westdeutschen Bundesrepublik und dann erneut nach der Wiedervereinigung.

jfr