Eine Meldung vom 10. Januar 2020. Seitdem hat das Coronavirus ganze Länder lahmgelegt, Millionen Todesopfer gefordert.

„Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau … Hongkong verschärft die Kontrollen bei der Einreise, die US-Botschaft warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus.“

Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich ein Krankheitserreger global verbreiten kann.

Rückblick in den Januar 2020: Männer in Schutzausrüstung auf dem Gelände des Huanan Seafood Market in Wuhan© picture alliance / AP

Gegen Viren und Bakterien, die unserem Immunsystem unbekannt sind, hat es kaum Abwehrmöglichkeiten. Daher verlaufen solche Infektionen oft schwer oder sogar tödlich. Wenn die Erreger dann Wege finden, auf denen sie von Mensch zu Mensch gelangen, breiten sie sich rasend schnell aus. Der Beginn einer Epidemie.

Verheerend wie ein Waldbrand

Eine solche Epidemie lässt sich mit einem Waldbrand vergleichen: So wie Feuer trockenes Holz verzehrt, so töten manche Infektionen ihre Wirte. Das Feuer wächst, bis die Flammen kein Brennmaterial mehr finden – oder bis es gelöscht wird.

Das ist wie so ein Feuer. Man braucht genügend Hitze, damit sich da eine Flamme richtig entwickelt, aber wenn die Flamme dann da ist, muss man dann eben schnell schauen, kann ich die Flamme noch ausmachen oder geht das Feuer weiter und der ganze Wald brennt ab.

Bernhard Schwartländer, Führungsteam der WHO-Generaldirektion

Die Feuerwehr rückt ja nicht nur aus, wenn klar belegt ist, dass es brennt. Sondern da reicht ein Verdacht. Und genauso beginnen wir unsere Untersuchungen, wenn wir Hinweise bekommen, dass es ein Problem gibt.

Oliver Morgan, Epidemiologe

Also wenn der Erreger dann den Sprung geschafft hat, wie können wir verhindern, dass es zu einer Epidemie oder Pandemie wird. Und so kann man hoffentlich dann verhindern, dass es zum Flächenbrand kommt.

Fabian Leendertz, Experte für Zoonosen

Covid-19 hat wie ein Lauffeuer um sich gegriffen. Das liegt vor allem daran, dass das Virus über die Atemwege übertragen wird. Solche neuartigen Erreger lassen sich nur äußerst schwer eindämmen. Aber es gibt noch viele weitere Krankheiten, die sich global ausbreiten können. Die nächste Pandemie ist nur eine Frage der Zeit.

Wenn eine solche Krankheit ausbricht, dann zählt jede Minute. Je früher sie erkannt wird, umso besser.

Andreas Jansen steht in seinem Büro vor einer Weltkarte, in der kleine verschiedenfarbige Fähnchen stecken. Der Epidemiologe leitet die Informationsstelle für Internationalen Gesundheitsschutz am Robert Koch-Institut. Seine Abteilung ist fast überall auf der Welt aktiv und unterstützt Länder, wenn Epidemien entstehen. Etwa im Fall von Covid-19.

„Ich bin noch nie so viel gereist, muss ich sagen. Ist ein bisschen komisch, weil alle andere haben das Gegenteil gemacht. Aber es waren bestimmt zehn Reisen im Rahmen der Unterstützung bei der Bewältigung der Covid-Krise. In Ländern in Afrika, Zentralasien, Balkan und zuletzt im Iran“, erzählt er.

Daten sammeln, bewerten, reagieren

Die Informationsstelle hat noch eine weitere Aufgabe: Sie bewertet, wie groß das Risiko ist, dass sich ein neuer Krankheitserreger ausbreitet. Jeden Morgen analysiert Andreas Jansens Team Nachrichten, um Hinweise auf Epidemien frühzeitig zu entdecken – der Epidemiologe spricht von „Signalen“.

„Wir haben so eine Reihenfolge von verschiedenen Medien, die wir uns angucken regelmäßig, also von Google bis hin zu spezialisierten Medien, auch Zeitschriften, Zeitungen. Wir haben jeden Tag eine Stunde, in der wir die Signale diskutieren“, erklärt er.

„Ich sage mal, wir haben am Tag vielleicht zehn Signale. Signale, die offensichtlich nicht stimmen, die sind da schon draußen. Das sind dann vielleicht 20, 30, aber zehn werden diskutiert, und von den zehn ist vielleicht einer dabei, den wir weiter verfolgen.“

Mit dieser Überwachung soll auch verhindert werden, dass eine Epidemie bis nach Deutschland kommt. Geschieht das doch, müssen Erkrankte isoliert und ihre Kontaktpersonen ausfindig gemacht werden.

„Wir gucken natürlich immer noch spezifisch auf den Impact für Deutschland, wie das Risiko des Eintrags nach Deutschland von irgendwelchen Erregern und Krankheitsausbrüchen ist“, sagt Andreas Jansen. „Wenn irgendwas passiert oder die Möglichkeit besteht, dass durch Reisetätigkeit so eine Erkrankung eingeschleppt wird, dass wir die Strukturen, die da sind, auch aktivieren.“

Eine der Informationsquellen für Andreas Jansen ist das Warnsystem der Weltgesundheitsorganisation WHO. Oliver Morgan, ein englischer Epidemiologe, ist dort zuständig für den Bereich „Informationen bei Gesundheitsnotlagen und Risikoabschätzung“.

„Wir müssen ständig wachsam sein“

„Es gibt jeden Tag Meldungen über riskante Ereignisse. Im Monat schauen wir uns ungefähr 4500 besorgniserregende Meldungen an und untersuchen ungefähr 300 Ereignisse, die ein Epidemie-Risiko darstellen könnten. Wir müssen ständig wachsam sein, überall auf der Welt“, erzählt er.

Eine Häufung von schweren Lungenentzündungen in Südostasien, mit unklarer Ursache. Ungewöhnliche Fälle von erkrankten Kamelen in Somalia. Ständig laufen solche Meldungen auf. Oliver Morgan vergleicht seine Aufgabe mit der Feuerwehr: Wenn Notrufe eingehen, muss sie ausrücken und herausfinden, was vor sich geht.

Für den Forscher heißt das: Zum Beispiel Laborproben von Erkrankten beschaffen. „Manchmal ist das kompliziert aufgrund des Ortes. Die sind manchmal sehr abgelegen. Häufig sind wir auch in Gebieten tätig, wo gerade Bürgerkrieg herrscht oder der Zugang aus anderen Gründen schwierig ist. Aber letztlich muss jemand dorthin gehen.“

An Hinweisen mangelt es nicht, im Gegenteil, es werden immer mehr – aber welche davon sind vertrauenswürdig? Genau da wird es kompliziert.

„Zum Beispiel, wenn wir ein Signal kriegen, dass in einem Dorf in Uganda mehrere Fälle aufgetreten sind, von Patienten, die mit Blutungen in eine Krankenstation gekommen sind. Und vielleicht auch welche verstorben sind. Da denken wir natürlich sofort an ein Auftreten von sogenannten hämorrhagischen Fiebern“, erklärt Andreas Jansen.

„Das kann Marburg sein, das kann Ebola sein, eine ganze Reihe. Und wir würden halt das Signal erst mal uns anschauen und gucken: Ist das plausibel in der Gegend, gab es das schon mal? Wie detailliert sind die Patientenbeschreibungen, wo wir sehen: Das ist plausibel, auch medizinisch. Wir müssen ja jedes Signal erst mal ernst nehmen. Die Verifizierung ist dann das Problem.“

Mobilität und Wildtiere als Risikofaktoren

Andreas Jansen arbeitet seit vielen Jahren im Bereich der internationalen Epidemie-Kontrolle. Er glaubt, dass Ausbrüche mit internationaler Dimension häufiger werden.

Ich glaube schon, dass es zunimmt, aus zwei Gründen. Einerseits natürlich die Globalisierung mit dem Reisen. Und natürlich tatsächlich auch die Nähe zwischen Menschen und Wildtieren, die einfach dazu führt, dass wir mehr Kontakt haben mit Krankheitserregern, die jetzt noch im Wildtierbereich vorhanden sind und die potenziell auf uns übertragen werden können. Die Kombination ist es, was in Zukunft Pandemien auch möglich und wahrscheinlicher macht.

Andreas Jansen

Durch Verstädterung und Klimawandel schrumpft der Lebensraum der Wildtiere, während die Zahl der Nutztiere stetig zunimmt. So rücken Tiere näher an den Menschen heran – und mit ihnen ihre Viren und Bakterien. Ein Großteil neuer Infektionskrankheiten entsteht so.

Gleichzeitig sind die Erreger so mobil wie niemals zuvor in der Geschichte – durch immer mehr Flugverkehr, weltweite Lieferketten und internationale Tiertransporte. „Eine Welt“, das bedeutet auch: ein Lebensraum für die Mikroorganismen. Potenzielle Pandemien werden häufiger – die Brandgefahr ist gewachsen.

Das erste SARS-Coronavirus verbreitete sich im Jahr 2003 innerhalb weniger Wochen in 30 verschiedene Länder. Das MERS-Coronavirus wurde 2012 in Saudi-Arabien erstmals nachgewiesen und schaffte es innerhalb von zwei Jahren bis nach Südkorea. Die Afrikanische Schweinepest wanderte 2007 vom afrikanischen Kontinent über Osteuropa nach China, dann nach Westeuropa, inklusive Deutschland. Mittlerweile ist sie in der Karibik angekommen.

Schnelle Viren, noch schnellere Daten

„Viren bewegen sich schnell, aber Daten noch schneller. Mit den richtigen Informationen können Länder und Gemeinschaften ihnen einen Schritt voraus sein und Leben retten. Neue Technologien machen es möglich, Ausbrüche schneller als jemals zuvor vorherzusagen, sie zu entdecken und zu verhüten“, sagt Tedros Ghebreyesus, der Generalsekretär der WHO.

Noch während wir die Pandemie bekämpfen, müssen wir Lehren daraus ziehen. Und die eindeutigste Lektion ist, dass wir neue, leistungsfähigere Systeme brauchen, um Informationen über Epidemien zu teilen und auszuwerten.

Tedros Ghebreyesus

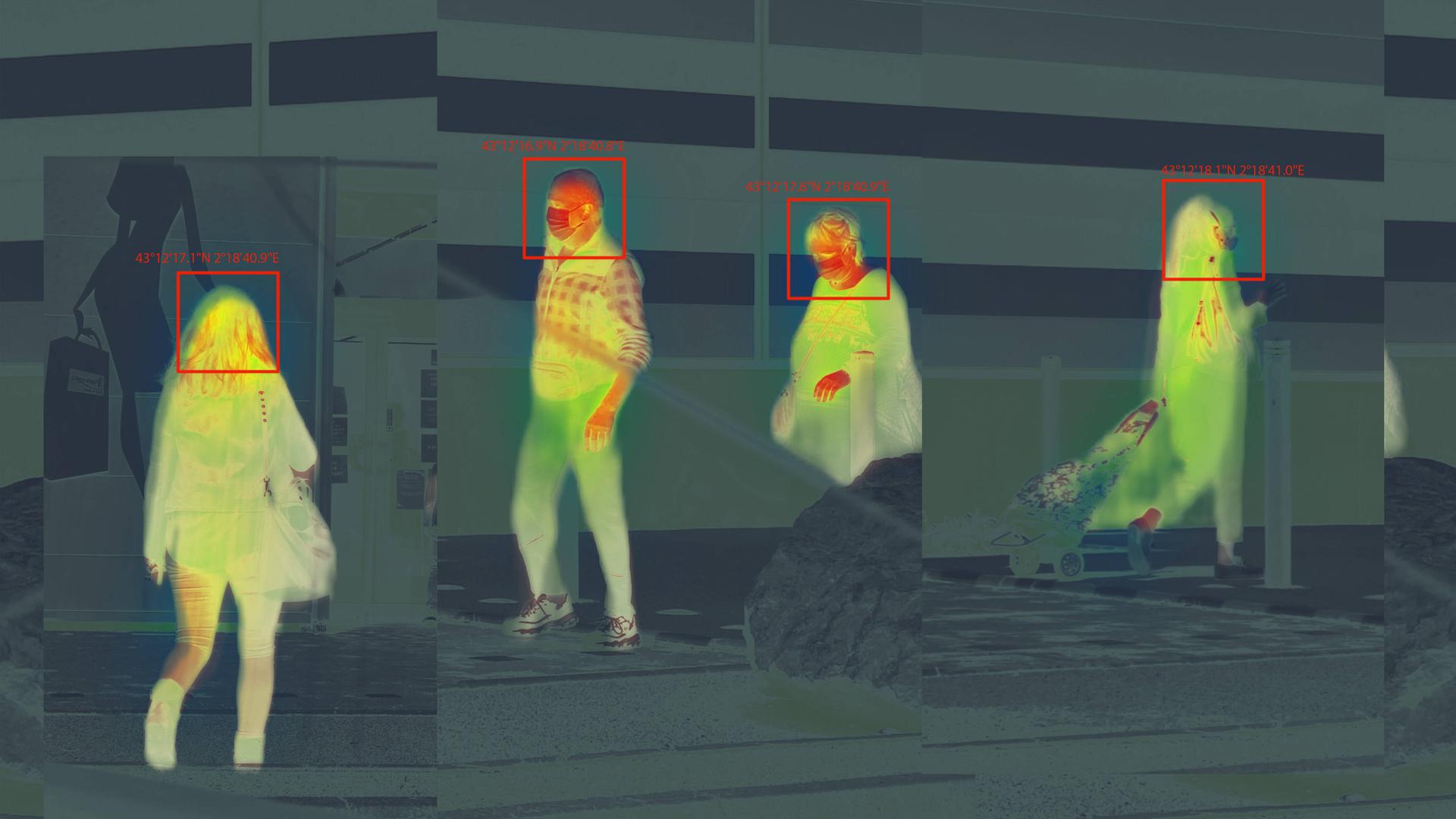

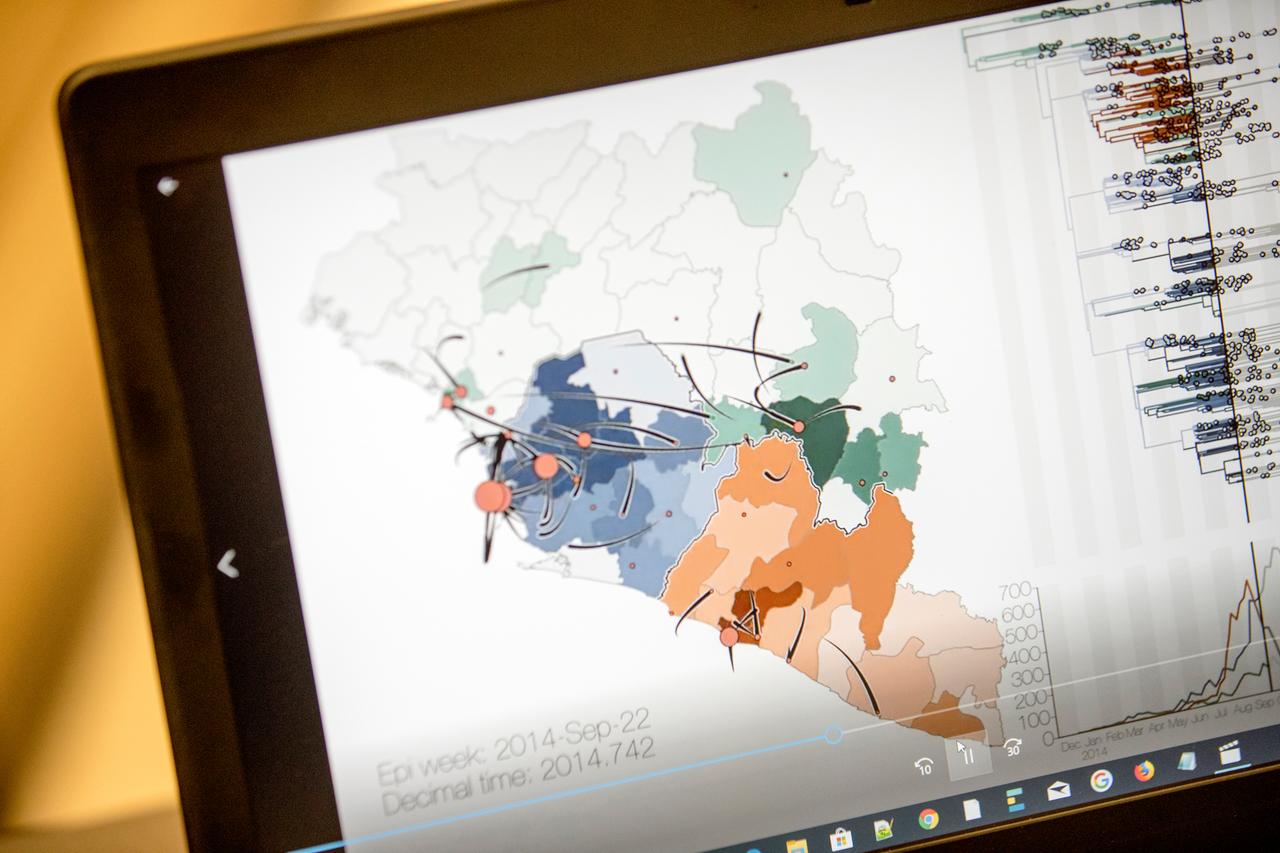

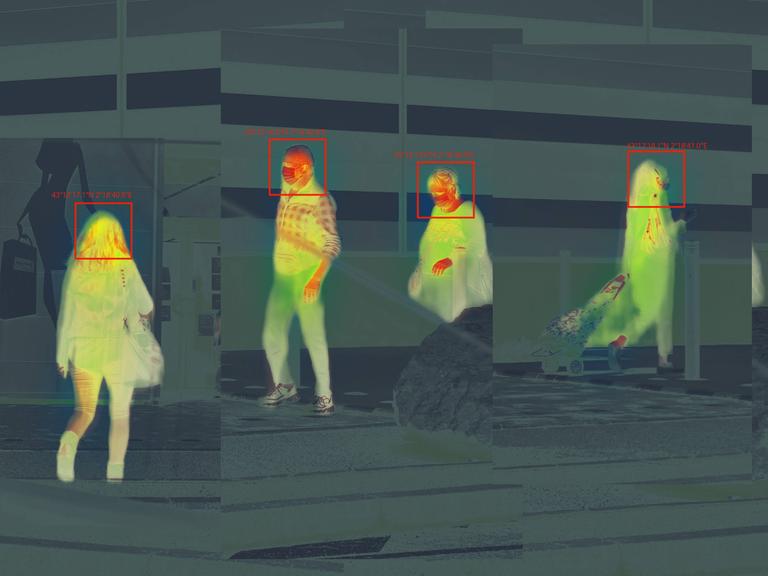

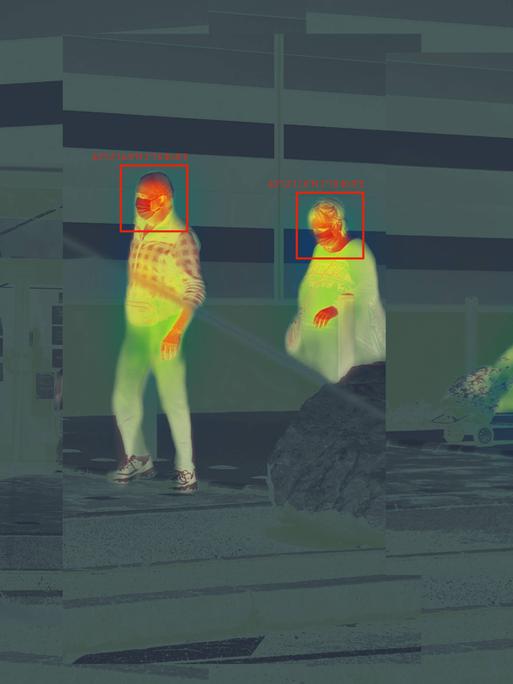

Diese Rede hielt Tedros Ghebreyesus im September 2021 zur Eröffnung einer neuen WHO-Einrichtung: dem „Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence“ in Berlin, einem Frühwarnzentrum für Epidemien und Pandemien. Es sammelt Daten aus aller Welt – über Krankheiten, Tiergesundheit oder Bevölkerungsbewegungen. Anhand von Computermodellen sollen mögliche Bedrohungen frühzeitig erkannt werden, damit sich ein Erreger möglichst nicht global ausbreiten kann.

WHO-Chef Tedros Ghebreyesus© picture alliance / dpa / Eventpress

Von außen macht der WHO Hub noch nicht viel her: eine Etage in einem schmucklosen Bürogebäude in Berlin-Mitte. Alles ist noch im Aufbau. Immerhin steht mittlerweile fest, wer die Einrichtung leiten wird.

„Oh Mann, technische Sachen auf Deutsch, das ist schwer!“ Auf Deutsch will Chikwe Ihekweazu das Interview lieber nicht führen. Der Mediziner stammt aus einer deutsch-nigerianischen Familie und war in England und Südafrika als Epidemiologe tätig. Zuletzt war er der Chef der nationalen Gesundheitsbehörde von Nigeria.

Unter seiner Leitung sollen im Hub neue Methoden für die epidemiologische Überwachung entstehen. „Durch die Pandemie haben wir viel gelernt. Einfach nur infizierte Individuen zu zählen, um die Übertragung und das Risiko eines Virus zu verstehen, ist einfach nicht genug. Wir werden versuchen, nach und nach all die unterschiedlichen Daten- und Informationsquellen zu erschließen, um solche Risiken besser bewerten zu können.“

Neue Zentren und Strategien

Der Berliner Hub ist ein Beispiel für einen internationalen Trend. Mit der Covid-19-Pandemie bauen viele Länder ihre Früherkennung und Prävention aus. In Amerika beispielsweise gibt es seit Kurzem ein „Nationales Zentrum für die Vorhersage und Analyse von Epidemien“. Die Rockefeller-Stiftung gründet ein Pandemic Prevention Institute, und in Großbritannien entsteht ein Zentrum namens Global Pandemic Radar.

Noch bevor sich das Feuer ausbreitet, soll es gelöscht werden. Neue Überwachungszentren suchen den Horizont nach Rauchschwaden ab, die auf einen Ausbruch hindeuten. Zu diesem Zweck nutzen die Epidemiologen nicht nur die offiziellen Meldungen. Auch ungewöhnliche Informationen fließen in die Risikobewertung ein.

„Ich denke, einige dieser Daten werden unglaublich nützlich sein, wenn wir es richtig anfangen. Zum Beispiel, um die Übertragung mithilfe von künstlicher Intelligenz zu analysieren. Wetterlagen in bestimmten Gebieten, Regen, die Vegetation. Wir können mit Satellitenaufnahmen einschätzen, wie groß Tierpopulationen in bestimmten Gegenden sind, solche Sachen. Damit können wir ganz viel anfangen“, sagt Chikwe Ihekweazu.

KI soll Vorhersagen allmählich verbessern

Gewaltige Datenmengen stehen zur Verfügung. Künstliche Intelligenz kann sie zum Teil automatisch auswerten. Aber: Wie neue Infektionen entstehen und sich ausbreiten, ist äußerst komplex. Die ökologischen Verhältnisse, die Evolution der Mikroorganismen, Faktoren wie Viehzucht und Wildtiere und besonders das menschliche Verhalten spielen zusammen.

Unter welchen Umständen geht ein tierischer Erreger auf den Menschen über? Wie verbreitet er sich danach? Was macht ihn gefährlich? Bis heute sind diese Abläufe wissenschaftlich kaum verstanden und lediglich wenige Risikofaktoren bekannt. Das weiß auch Chikwe Ihekweazu. Dennoch ist er überzeugt davon, dass bessere Vorhersagen möglich sind.

Bei einem solchen Vorhaben ist klar, dass die Prognosen zunächst etwas grobschlächtig sein werden. Denken Sie an die Anfänge der Wettervorhersage: Die war auch oft falsch, weil die Methoden ungenau waren und die Messungen nicht präzise. Aber mit der Zeit haben wir dazugelernt, und heute ist die Treffsicherheit viel besser. Das ist es, was wir hier versuchen werden.

Chikwe Ihekweazu

In diesem Jahr soll der Hub ein eigenes Gebäude beziehen. Dann werden insgesamt 120 Forschende – zwei Drittel davon Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus dem Ausland – neue Analysemethoden entwickeln.

Deutschland stellt als Anschubfinanzierung über drei Jahre insgesamt 90 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bundesregierung geht es nicht zuletzt darum, Berlin als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort für digitale Gesundheit zu etablieren. Als vernetztes Zentrum verschiedener Einrichtungen – wie dem Hasso-Plattner-Institut.

Die private Hochschule mit dem Schwerpunkt Computerprogrammierung ist schon lange im Bereich digitale Gesundheitsförderung aktiv. Ob sie tatsächlich mit dem Hub kooperieren wird, steht noch nicht fest. Sie habe aber einiges im Angebot, um Pandemien zu kontrollieren, sagt der Direktor Christoph Meinel. Etwa bei der Entwicklung von Vorhersagemodellen.

„Also zunächst mal kann man die Infektionsrate und die bei Mobilfunk entstehenden Standortdaten nebeneinanderlegen und kann plötzlich feststellen: Da gibt es Zusammenhänge. Das kann noch sehr viel tiefer gehen“, erklärt er.

Wir wissen ja, dass diese Viren mutieren und dass diese verschiedenen Mutanten unterschiedliche Ansteckungsraten und damit verbunden unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten haben. Das kann man mithilfe vieler Daten ganz gut modellieren und anhand dieser Modelle Vorhersagen treffen.

Christoph Meinel

Die Qualität der Daten ist entscheidend

Diese datengetriebenen Modelle verlängern allerdings lediglich den Zustand zum Zeitpunkt der Datenerhebung in die Zukunft – neue, veränderte Umstände berücksichtigen sie nicht. Zum Beispiel, wenn die Bevölkerung ihr Verhalten ändert. Oder ein Erreger mutiert und andere Eigenschaften ausbildet.

Der gängige Ausweg aus dieser Schwäche der Vorhersagemodelle sind möglichst aktuelle und möglichst unterschiedliche Datenquellen.

„Mobilitätsdaten, die sind verfügbar, natürlich anonymisiert. Das muss man natürlich neben legen: Was passiert in den Apotheken. Wie ist das Einkaufsverhalten in Bezug zu Medikamenten. Das muss man natürlich neben legen: Was ist mit Arztbesuchen, was sind denn die Diagnosen, die gerade gestellt werden“, erklärt Christoph Meinel.

„Nicht indem man die Ärzte befragt, sondern indem man das, was die Ärzte machen, die Versicherungsdaten analysiert.“ Aber, räumt Christoph Meinel ein, die Verlässlichkeit solcher Vorhersagen steht und fällt mit der Qualität der zugrunde liegenden Daten.

„Wenn die Datenerhebung nicht umfassend ist, wenn da bestimmte Aspekte fehlen, dann können die sich auch in dem System nicht widerspiegeln, das kann noch so ein tolles System sein. Die Systeme lernen einfach aus dem, was zur Verfügung steht, und versuchen, das beste Modell daraus zu machen“, erläutert er.

Gerade international ist das schwierig. Über große Regionen der Welt ist, medizinisch betrachtet, erstaunlich wenig bekannt. 2020 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation eine Studie über die Datenerfassung in ihren Mitgliedsstaaten.

Die WHO-Vertreterin Samira Asma berichtete über riesige Wissenslücken. „Nur 27 Prozent der Länder sagen, dass sie ausreichend Kapazitäten haben, um Gesundheitsgefahren regelmäßig zu erheben. Nur 40 Prozent registrieren Todesfälle. In Afrika werden unglaubliche 90 Prozent der Todesfälle nicht erfasst.“

Lückenhafte Daten schaffen Probleme

Todesursachen, Krankenhauseinweisungen, medizinische Behandlungen, Impfungen – solche wesentlichen Informationen sind vielfach nicht vorhanden. Das globale Infektionsgeschehen einzuschätzen ist deshalb ein kaum lösbares Problem: Ob sich bestimmte Symptome häufen, fällt gar nicht auf, wenn keine Vergleiche mit dem Normalzustand möglich sind. Ohne Referenzwerte bleiben Anomalien unentdeckt.

Was sollen wir angesichts dieser Lücken anfangen? Natürlich müssen wir dann grob schätzen. Das machen wir auch. Aber wir müssen gleichzeitig die Länder dabei unterstützen, Todesfälle zu registrieren. 2020 wurden offiziell 1,3 Millionen Tote registriert, die an Covid-19 gestorben sind. Wir schätzen aber, dass es 3,2 Millionen waren! Das heißt: Eine beachtliche Zahl von Todesfällen wird gar nicht erfasst.

Samira Asma

Der Versuch, die Möglichkeiten des Internets für die Pandemie-Vorhersage auszuschöpfen, ist älter als Covid-19. Epidemic Intelligence lautet das Schlagwort. Die Ausbrüche der Vogelgrippe, das erste SARS-Virus in Asien und später Ebola in Afrika machten deutlich, dass Infektionen auch die Länder im Globalen Norden bedrohen.

Solche bedrohlichen übertragbaren Krankheiten sollen möglichst frühzeitig erkannt, ihre Ausbreitung vorhergesagt werden. Im Feld der Epidemic Intelligence mischen unterschiedliche Akteure mit: Mediziner, Gesundheitsbehörden, die WHO, Auslandsnachrichtendienste. Und zunehmend auch private Unternehmen.

Die kalifornische Firma Metabiota aus den Vereinigten Staaten erstellt Risikoanalysen für staatliche Behörden und Versicherungen. Das Unternehmen verfolgte die Situation im chinesischen Wuhan bereits vor dem ersten Bericht der WHO Ende 2019. Nita Madhav ist die Vorstandsvorsitzende.

„Wir machen diese Art von Früherkennung schon seit einigen Jahren“, erzählt sie. „Unser System analysiert viele Datenquellen, Medienberichte und auch inoffizielle Informationen, die darauf hindeuten, dass etwas vor sich geht. Der schwierige Teil ist es dann, die relevanten Informationen einerseits und andererseits das Rauschen und das ganze Gerede im Netz auseinanderzuhalten.“

Prognosen dank waghalsiger Rechenkünste

Informationen aus offenen, frei verfügbaren Quellen gibt es viele: Daten über Flugreisen oder Autofahrten, über das Kaufverhalten der Bevölkerung oder die Suchbegriffe in Suchmaschinen und die Einträge in sozialen Medien.

Bei der Suche nach frühen Indikatoren nutzen wir künstliche Intelligenz vor allem, um Texte automatisch zu analysieren. In der frühen Phase einer Epidemie sind alle Berichte unstrukturiert. Man braucht eine Methode, um diese Informationen zu analysieren. Also wenn beispielsweise bestimmte Ausdrücke gemeinsam in einem Medienartikel auftauchen, dann sagen wir: Das deutet auf ein Ereignis mit großer Tragweite hin.

Nita Madhav

Die Analysten nutzen für ihre Prognosen manchmal ziemlich waghalsige Rechenkünste. Aus der Helligkeit auf Satellitenaufnahmen leiten sie die Bevölkerungsdichte in bestimmten Gebieten ab. Aus dem Umsatz von Desinfektionsmittel schließen sie, ob sich Menschen häufiger die Hände waschen.

Eine wichtige Rolle spielt, wie eng und auf welchen Wegen Weltregionen miteinander verbunden sind. Auf dieser Grundlage modellieren Analysten, wie sich ein Krankheitserreger voraussichtlich ausbreiten wird. Big Data gegen neue Krankheiten. Ein Wettlauf zwischen der Evolution der Erreger und den neuen Möglichkeiten der Datenverarbeitung.

Schwieriger Zugang zu entscheidenden Daten

Gérard Krause hat früher für das RKI gearbeitet. Mittlerweile leitet er die Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.

„Dass man durch systematisches und tiefes Analysieren von sozialen Medien und so weiter an den ganzen staatlichen offiziellen Strukturen vorbei diese Signale erfasst – das ist ja das große Versprechen der Epidemic Intelligence – von diesem Konzept bin ich nicht so überzeugt“, sagt er.

Die avancierten Rechenkünste seien eigentlich ein Ausdruck davon, dass aussagekräftige und vertrauenswürdige Daten fehlen. Gérard Krause vergleicht die Ansätze mit dem alten Witz, in dem ein Betrunkener nachts seinen verlorenen Schlüssel nur unter der Laterne sucht – dort ist es schließlich hell.

So ähnlich kommen mir diese Ansätze vor. Man geht dahin, wo die Daten schon massenhaft verfügbar sind. Aber die Daten, die mühsam zu beschaffen sind, dieses mühsame Geschäft, die Daten zu beschaffen, diese Arbeit macht sich kaum jemand, weil es einfach auch sehr frustrierend ist. Also eigentlich genau die Daten, die man als medizinischer Epidemiologe braucht, um die Situation zu analysieren und zu bewerten.

Gérard Krause

Der Epidemiologe sieht noch ein weiteres Problem: Die Zuständigen vor Ort melden wichtige Daten oft nur zögerlich. Denn eine Meldung über eine Epidemie hat heftige soziale und wirtschaftliche Folgen: Quarantäne-Maßnahmen, Lockdown, Einreiseverbote, blockierte Lieferketten und weniger Tourismus.

„Also dieser Ausbruch in Wuhan hat sich ja nicht deswegen global so schnell ausgebreitet, weil er nicht erkannt wurde, sondern die Signale sind verschwiegen worden, und man hat nicht adäquat reagiert“, erklärt Gérard Krause.

Kam Chinas Warnung zu spät?

Eigentlich sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, Ausbrüche sofort der WHO zu melden. Der Weltgesundheitsorganisation selbst wird vorgeworfen, die Welt zu spät vor Covid-19 gewarnt zu haben. Diesen Vorwurf will Bernhard Schwartländer nicht auf sich sitzen lassen. Er gehört zum Führungsteam der WHO-Generaldirektion.

„Es geht immer darum, wie gefährlich ist dieser Erreger für die Menschheit, für eine größere Bevölkerungsgruppe. Und da hatten wir eben zu dem Zeitpunkt Anfang sehr wenig Informationen. Weil es eben weniger als hundert Fälle weltweit gab – das ist sehr schwierig, eine solche Entscheidung zu treffen“, sagt er.

Am 30. Januar 2020 erklärte die WHO den Ausbruch von Covid-19 zu einer „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“. Schon damals hätten die Regierungen der Welt entschieden reagieren müssen, sagt Bernhard Schwartländer. Dann hätte sich die Pandemie vielleicht noch verhindern lassen.

„Die Chinesen haben eben sehr frühzeitig da in Wuhan, in dieser Stadt, das ist ein Gebiet von fast 20 Millionen Einwohnern, das ist also ein Riesenkonglomerat, die haben das komplett abgeschottet“, erzählt er.

„Das Virus ist im südlichen Europa aufgetaucht, hat sich dort lokal massiv ausgebreitet. Und in Europa gab es eben diese Möglichkeiten nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte das hier nicht bewerten. Aber es kam dann eben zu einer Situation, wo dieses Feuer sich dann eben auf den Wald ausgebreitet hat. Und dann wird es natürlich ganz schwierig.“

Politische Hindernisse, große Wissenslücken

Lassen sich Pandemien also überhaupt vorhersagen? Wohl kaum, trotz immer größer Anstrengungen im Bereich der Früherkennung, trotz Big Data und schlauer Algorithmen. Die politischen und sozialen Hindernisse sind zu hoch und die Wissenslücken zu groß.

Ein eindrückliches Beispiel dafür ist der bislang größte Ausbruch von Ebola 2014 in Westafrika. Fabian Leendertz reiste schon wenige Tage nach der ersten offiziellen Warnung der WHO nach Guinea. Er ist Experte für Zoonosen und hat viele Jahre beim Robert Koch-Institut gearbeitet.

„Wir haben damals versucht, herauszufinden, wie hat sich der Patient null, eben der erste, infiziert. Wo war das und an welcher Tierart hat er sich angesteckt. Da war es wahrscheinlich so, dass die Kinder sich infiziert haben, weil sie in einem Baum gespielt haben, aber in diesem Baum hat eben eine große Kolonie an Fledermäusen gelebt“, erzählt er.

Ausbreitung von Ebola in Westafrika 2014: Die epidemiologische Welt "zittert". © picture alliance / dpa / AP / Andrew Harnik

Der Ausbruchsort war ein kleines Dorf im südöstlichen Guinea. Ein Junge erkrankte dort im Dezember 2013.

„Dieses Dorf ist relativ nah an Guéckédou, was schon eine größere Stadt ist, und natürlich eng angebunden. Da sind die Motorradtaxis, die da hin und her fahren“, erzählt Fabian Leendertz. „Da war es dann so, dass auch die Schwester sich infiziert hat und gestorben ist und die Mutter. Und die Mutter war schwanger, und bei der Geburt ist die Mutter gestorben, und dann hat sich die Krankenschwester, die Hebamme infiziert, die da eben dabei war. Und die ist dann ins nächste Krankenhaus gegangen.“

„Die ganze epidemiologische Welt hat gezittert“

Aus der abgelegenen Provinz Guineas verbreitete sich Ebola ab März 2014 schnell in die Nachbarländer Sierra Leone und Liberia. Im Juli flog ein infizierter Mann von Liberia nach Lagos – das Virus erreichte so die Tausende Kilometer entfernte Millionenmetropole in Nigeria. Glücklicherweise wurde der Kranke bereits am Flughafen abgefangen.

Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung erinnert sich: „Als dann der erste Fall in Nigeria auftrat, da hat wirklich die ganze epidemiologische Welt gezittert. Ein Land wie Nigeria, mit 200 Millionen Einwohnern, einer unglaublichen Reiseintensität zu allen Regionen der Welt – wenn dort der Ausbruch nicht eingedämmt wird, dann ist das wirklich auch bald eine Pandemie“, sagt er.

„Die Kollegin, die mich dann kontaktiert hat, hat gesagt, wir haben das gerade so geschafft, obwohl es die günstigsten denkbaren Bedingungen waren. Wenn zwei, drei Fälle gleichzeitig über Landgrenzübergänge eingeschleppt worden wären, dann hätten wir das nicht rechtzeitig gemerkt, dann hätten wir das niemals eingedämmt.“

Mit viel Mühe und erst nach einigen Tausend Toten konnte Ebola zurückgedrängt werden. Aber am ursprünglichen Ausbruchsort Guéckédou flammte das Virus 2021 erneut auf – und im selben Jahr das hochgefährliche Marburg-Virus. Zudem grassiert Malaria in der Region.

Wenn Epidemien mit einem Waldbrand vergleichbar sind, dann kommt es in Gegenden wie dem südöstlichen Guinea immer wieder zu Schwelbränden. Die weißen Flecken auf der epidemiologischen Landkarte befinden sich gerade dort, wo notorisch neue Infektionen entstehen, beklagt Fabian Leendertz.

„Ich denke, es ist extrem problematisch, dass die Gesundheitsinfrastruktur da, wo das Risiko des Übertretens von (zoonotischen) Erregern am höchsten ist, eigentlich am schwächsten aufgestellt ist. Und da gibt es Riesen-Landstriche, gerade in Westafrika, wo ich mich am besten auskenne, wo keinerlei Diagnostik passiert. Also das Know-how nicht da ist, die Infrastruktur nicht da ist.“

Gesundheit als globales Gut erkennen

Das ist die Krux: In Gebieten mit unzureichender medizinischer Versorgung fallen außergewöhnliche Erkrankungen gar nicht auf. Eben das müsse sich schnell ändern, fordert Fabian Leendertz – in unserem eigenen Interesse.

„Wir müssen gucken, dass wir vor allem die Länder, in denen die Gesundheitssysteme schlechter aufgestellt sind, stärken“, rät er. „Wäre dieser Coronavirus irgendwo in einem gesundheitsmäßig schlechter aufgestellten Land losgegangen, wäre das Virus das erste Mal in Europa oder USA detektiert worden – und nicht im Land selbst. Ich glaube, Gesundheit als globales Gut zu erkennen ist eine der großen Lehren.“

Autor: Matthias Becker

Sprecherinnen und Sprecher: Monika Oschek, Barbara Becker, Renate Steininger, Michael Mellinger, Robert Levin und Gilles Chevallier

Technik: Herrmann Leppicht

Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Redaktion: Martin Mair