Verschleppung und Menschenhandel sind Verbrechen, die in der Geschichte in vielen Facetten aufgetreten sind. Natürlich gehören sie nicht der Vergangenheit an, stellt Barbie Latza Nadeau in ihrem Buch klar, eher im Gegenteil:

Der Menschenhandel ist auf dem Vormarsch. Er ist einer der am schnellsten wachsenden kriminellen Wirtschaftszweige der Welt, übertroffen nur vom Drogenhandel, wie ein Papier der Generalstaatsanwaltschaft von Washington, D.C. offenlegt. Um ihre Profite zu steigern, wenden sich Syndikate des organisierten Verbrechens zunehmend dem Menschenhandel zu, auch weil das Angebot an Verzweifelten, die weltweit unterwegs sind, gleichfalls stetig wächst.

2022 seien Schätzungen zufolge 40 bis 50 Millionen Menschen weltweit von Sklaverei betroffen gewesen, schreibt sie. Der Menschenhandel sei Teil davon und ein Milliardengeschäft für die Täter.

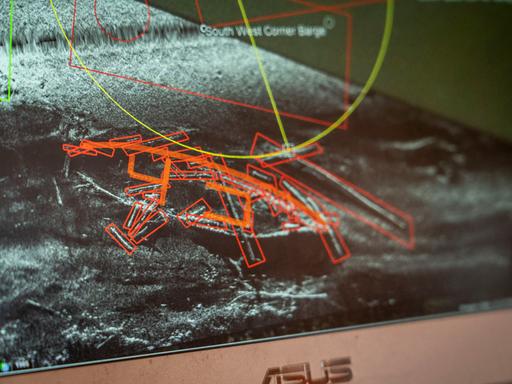

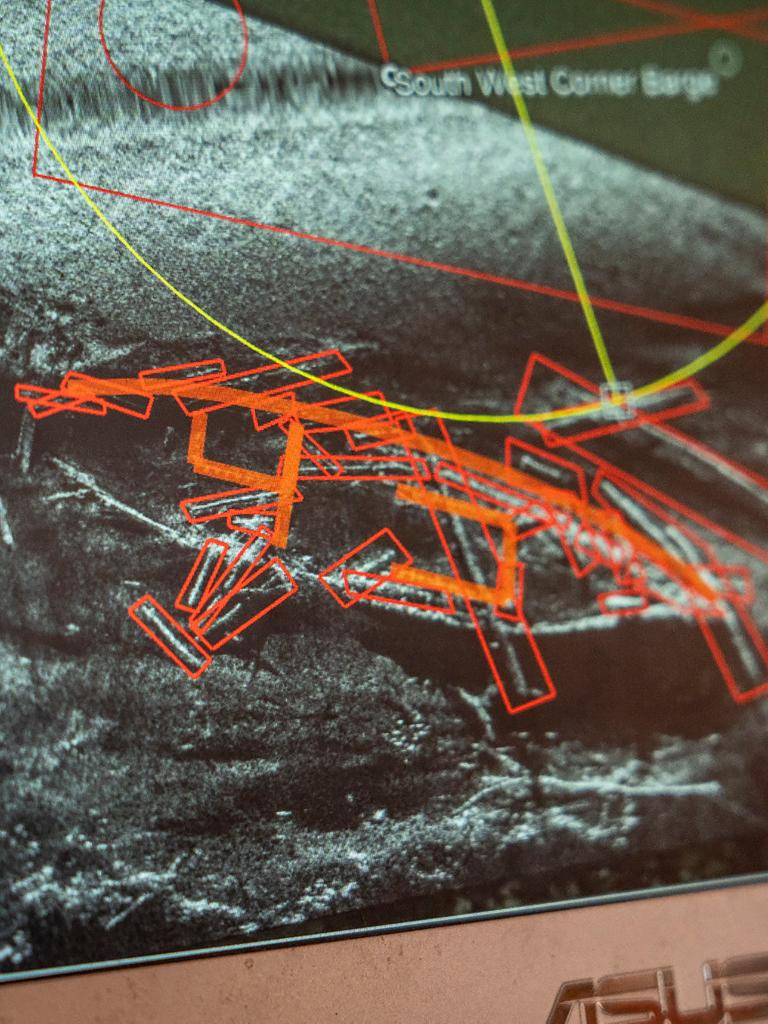

Die Journalistin hat für ihr Buch jahrelang Nachforschungen unternommen. Sie hat ein Boot bei der Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer begleitet und mit Frauen gesprochen, die nach ihrer Ankunft in Europa zur Prostitution gezwungen wurden. Sie hat zu Arbeitsausbeutung in Textilfabriken und in der Landwirtschaft recherchiert.

Leichte Opfer auf der Flucht

Herausgekommen ist ein Buch mit zehn Kapiteln. Anfangs geht es insbesondere um den Handel mit Menschen, die von Libyen aus nach Europa übersetzen. Manche davon könnten die Schlepper für ihre Überfahrt bezahlen, schreibt Latza Nadeau. Aber viele könnten das nicht. So würden sie zu leichten Opfern:

Viele Schleuser operieren im Darknet, wo sie von jedem gefunden werden können, der nach einer Möglichkeit sucht, nach Europa zu gelangen. […] Menschenhändler suchen sich ihre Opfer aus der Menge derjenigen aus, die zwar auf diese Websites antworten, sich die horrenden Preise für die Überfahrt jedoch nicht leisten können. Wenn jemand Interesse bekundet, dann aber nicht weiter nachfragt, leiten viele Schlepper deren Kontaktdaten an Broker weiter, die dann mit den Menschenhändlern zusammenarbeiten und versuchen, den Deal dennoch abzuschließen.

Die Menschenhändler bezahlten den Verzweifelten die Überfahrt. So brächten sie sie unter ihre Kontrolle und könnten sie ausbeuten. Sobald die Geretteten an Land seien, würden viele der Frauen zur Sexarbeit gezwungen, um bei den Menschenhändlern ihre "Schulden" von rund 30.000 Dollar abzuzahlen.

Viele der Männer wiederum müssten für einen Dollar Stundenlohn Gemüse ernten, bis sie ihrem "Besitzer" mindestens 15.000 Dollar für die Überfahrt zahlen könnten, berichtet die Autorin mit Verweis auf Angaben von NGOs und anderen Informanten. Die Haupttäter wirkten in aller Regel als Drahtzieher im Hintergrund und träten kaum jemals selbst in Erscheinung.

Latza Nadeau beschreibt in ihrem Buch verschiedene Arten von Menschenhandel. Zum Beispiel in der Textilindustrie. In Italien gebe es Fabriken, in denen Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter unter schlimmsten Bedingungen schuften müssten. Unter anderem in einigen der chinesisch geführten Fabriken in der Stadt Prato bei Florenz, berichtet sie:

Arbeitskräfte erzählten Polizeibeamten, mit denen ich gesprochen habe, dass man sie gezwungen hatte, in leeren Pappkartons zu schlafen [...]. Viele der Arbeiter […] sagten aus, dass sie bis zu 14 Stunden am Tag oder sogar länger arbeiten mussten und die Fabrik nie verlassen durften, nicht einmal für einen Spaziergang oder um frische Luft zu schnappen. Die Mahlzeiten wurden gebracht. Da sie keine gültigen Papiere hatten, redete man ihnen ein, dass sie nicht einmal die Straße entlanglaufen könnten, ohne verhaftet und ins Gefängnis geworfen zu werden.

Betroffen seien die Zulieferer sowohl von Fast-Fashion-Unternehmen als auch von hochpreisen Marken wie Max Mara. Die weiteren Kapitel im Buch drehen sich um Organhandel, Leihmutterschaft, die Ausbeutung privater Haushaltshilfen und die sexuelle Ausbeutung von Kindern. Insbesondere die Schilderungen zum Thema Kindesmissbrauch sind sehr belastend, weil Barbie Latza Nadeau Einzelschicksale aufzeigt und auch von den schlimmsten Abgründen des Internets berichtet.

Zu wenig Lösungen und ein schwacher Epilog

Das Buch zeigt, wie wichtig es ist, Menschenhandel zu bekämpfen. Was dagegen fehlt, ist eine gute Analyse, was schon unternommen wird und wo Nachbesserungsbedarf besteht. Die Autorin hat zwar am Ende jedes Kapitels eine Rubrik namens „Der Weg nach vorn“ eingefügt. Darin empfiehlt sie verschiedene Maßnahmen. Diese Analysen gehen allerdings weitgehend unter in Anbetracht all der schlimmen Schilderungen in ihrem Buch. Der Epilog ist ebenfalls schwach. Die Expertin schreibt:

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie wir alle einen Beitrag leisten können, um nicht zu Mittätern der Menschenhändler zu werden. Zunächst einmal sollten wir uns darüber informieren, was Menschenhandel ist und wie wir potenzielle Opfer erkennen können. [...] Aber Sie können noch einen Schritt weiter gehen, indem Sie Spenden für einschlägige Hilfsorganisationen sammeln oder sich freiwillig für Aktionen gegen Menschenhandel engagieren. Werden Sie zu aufgeklärten Konsumenten. Informieren Sie sich über Lieferketten, insbesondere in der Modebranche und bei frischen Agrarprodukten.

Ob diese Individualisierung der Verantwortung das Problem mindern kann, scheint fraglich. Menschenhandel ist ein globales Verbrechen und eng verknüpft mit strukturellen Faktoren wie politischen Konflikten, Organisierter Kriminalität und zu schwacher Kontrolle von Arbeitsrechten. Dem können normale Bürgerinnen und Bürger allein wenig entgegensetzen.

Zielführender erscheint die Forderung der Autorin, dass Gewinne aus dem Menschenhandel im Finanzsektor besser erkannt werden müssten. Dieser Vorschlag wird aber nicht in der Tiefe ausgeführt. Insofern gilt: Das Buch ist lesenswert. Es sensibilisiert dafür, wie alltäglich Menschenhandel auch in Europa ist. Lösungsorientiert ist es nicht.