Schriftsteller im Krieg

04:14 Minuten

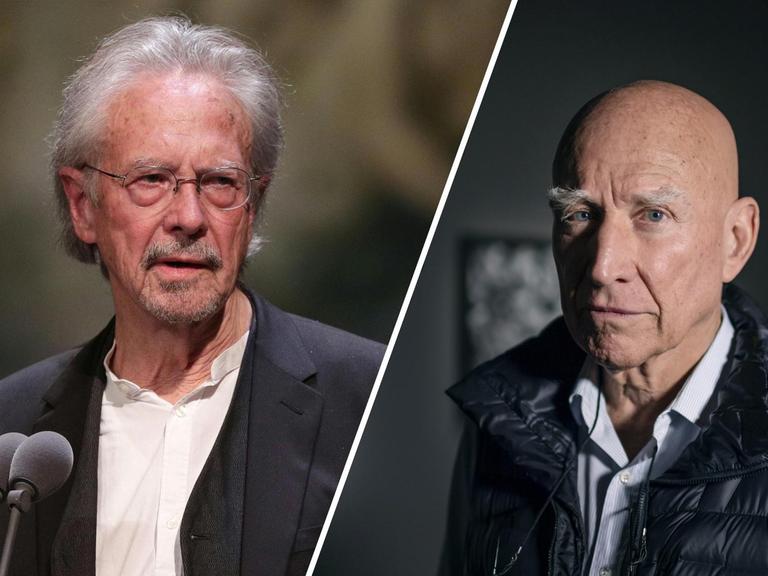

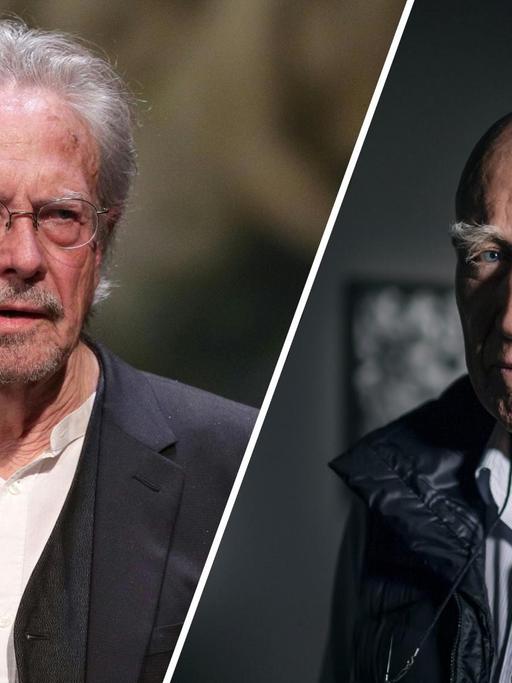

Gerade gekürt empörte sich der Gewinner des Deutschen Buchpreises Saša Stanišić über den Literaturnobelpreisträger Peter Handke, schreibt die "Welt". Wie Literatur Wirklichkeit abbilden sollte, sei auch eine Generationenfrage, stellt die "FAZ" fest.

Viel Pro und Contra ist in den Feuilletons vom Mittwoch zu lesen und im Zentrum dieses Für und Wider stehen zwei Schriftsteller. Oder besser das, was der eine über den anderen gesagt hat:

"Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt", zitiert Mara Delius in der Tageszeitung DIE WELT den frischgekürten Deutschen Buchpreisträger Saša Stanišić, der sich über den frischgekürten Literaturnobelpreisträger erregt und dessen Verhältnis zum Jugoslawienkrieg.

Literatur muss nicht die Wirklichkeit abbilden

"Nun könnte man einfach einwenden", so Delius, "die Literatur müsse auch gar nicht die Wirklichkeit abbilden, die poetische Wahrheit sei eben eine jeweils eigene; aber kann man das, will man das angesichts eines Literaten wie Stanišić, der seine eigene Lebensgeschichte eben nicht thematisiert, sondern literarisiert, aus der Wirklichkeit heraus, die sich ein anderer, Handke, aus ganz anderer Perspektive, deutend zu eigen macht?"

Ebenfalls in der WELT fordert Andreas Rosenfelder schon in der Überschrift: "Gerechtigkeit für Handke", und begründet das wie folgt: "Selbst Handkes Irrtümer – etwa die verrückte Sympathie für Milosevic, in die er sich nach seinem Serbienbuch von der Front der europäischen Intellektuellen treiben ließ – waren für ihn Material für ziemlich starke Texte über das Irren."

Und wen das nicht überzeugt, dem erklärt Rosenfelder noch: "Darum, weil alle Bücher Peter Handkes vom Irren handeln, sagen sie mehr über die Wirklichkeit als jene, die das nicht tun."

Klingt ziemlich irre, könnte man hier sagen.

Wann ist Schreiben Kunst?

Für Andreas Platthaus von der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG ist Stanišićs öffentliche Kritik bei seiner Dankesrede zum Deutschen Buchpreis nur ein Startschuss: "Nun ist die Debatte eröffnet über die Trennung von Literatur und Leben ihrer Autoren. Inwieweit beschädigen individuelle moralische Verirrung oder gar Bosheit ein Werk?", fragt Platthaus und ahnt schon die Fortführung dieses Disputs:

"Die Auseinandersetzung darüber ist unter Schriftstellern auch eine Generationenfrage: Wahrhaftigkeit, verstanden als Einheit von Kunst und Leben, ist heute unter den meisten jungen Autoren eine selbstverständliche Forderung. Was aber bedeutet dann noch Kunst?"

In der TAZ spielt diese kommende Debatte noch keine Rolle, wohl aber der Preisträger Stanišić, dessen Buch Fokke Joel so bewertet: "'Herkunft' ist, wenn man so will, ein sozialdemokratisches Buch."

Leider wird das nicht näher erklärt, soll aber wohl bedeuten, dass sich die meisten Jurymitglieder in diesem Buch wiederfinden konnten. Nur stimmt dann das Bild noch? Denn wie viele deutsche Wähler finden sich zurzeit in der Sozialdemokratie wieder?

Erzählen vom eigenen Leben

Im Gastland der diesjährigen Buchmesse Norwegen wird die Sozialdemokratie sogar als Schreibgrund genannt. So zitiert Alex Rühle in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG den norwegischen Autor Thomas Espedal:

"Ich habe 'ich' gesagt, weil es damals das größte Tabu in unserem sozialdemokratischen Norwegen war. Unsere Literatur war zu gemütlich und behäbig, zu sehr Volvo."

Und so habe Espedal gemeinsam mit Knausgård "die norwegische Wirklichkeitsliteratur erfunden. Mit Büchern, die radikal vom eigenen Leben handeln", schreibt Rühle in der SZ.

Auch der norwegische Autor Jon Fosse, den die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG "den großen Mystiker der europäischen Gegenwartsliteratur" nennt, bekennt im Interview, sich in seinem neuen Roman "Der andere Name" der Autofiktion zu nähern:

"Es stimmt, die Autofiktion ist gerade sehr angesagt, und bis zu einem gewissen Punkt spiele ich mit dem Phänomen. Zum Beispiel tragen die beiden Asles, die Helden des Romans, so wie ich meist schwarze Kleidung und haben einen grauen Pferdeschwanz."

Und weil das jetzt eigentlich gar nicht so mystisch klingt, springen wir für das Schlusswort noch einmal in die SZ: "Als Tomas Espedal letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse gefragt wurde, was er sich für sein Land wünsche, schließlich sei Norwegen ja 2019 Gastland", erinnert sich dort Alex Rühle und verrät dann Espedals knappe Antwort: "Weniger deutsche Touristen."